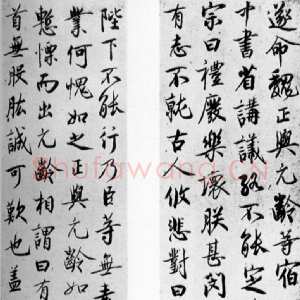

名称:完白山人传

书法家:包世臣

分类:书法文摘

备注说明:书法百科知识

国朝书品

平和简静,遒丽天成,曰神品。

醖酿无迹,横直相安,曰妙品。

逐迹穷源,思力交至,曰能品。

楚调自歌,不谬风雅,曰逸品。

墨守迹象,雅有门庭,曰佳品。

右为品五,妙品以降,各分上下,共为九等。能者二等,仰接先民,俯援来学,积力旣深,或臻神妙。逸取天趣,味从卷轴,若能以古为师,便不外于妙道。佳品诸君,虽心悟无闻,而其则不失,攻苦之效,未可冺没。至於狂怪软媚,幷係俗书,纵负时名,难入眞鑑。庶使雅俗殊途,指归不昧。其人皆以旣往为断,就所见而条别之,同等则约以世序为其后先。道光四年正月望日,涇包世臣愼伯甫编次。

神品一人

邓石如隶及篆书

妙品上一人

邓石如分及眞书

妙品下二人

刘墉小眞书 姚鼐行草书

能品上八人

释邱山眞及行书 宋珏分及牓书 傅山草书 姜宸英行书

邓石如草书 刘墉牓书 黄乙生行牓书

能品下二十三人

王鐸草书 周亮工草书 笪重光行书 吴大来草书

赵润草牓书 张照行书 刘绍庭草牓书 吴襄行书

翟赐履草书 王澍行书 周於礼行书 梁巘眞及行书

翁方纲行书 于令淓行书 巴慰祖分书 顾光旭行书

张惠言篆书 王文治方寸眞书 刘墉行书 汪庭桂分书

钱伯坰行及牓书 陈希祖行书 黄乙生小真行书

逸品上十四人

顾炎武正书 萧云从行书 释雪浪行书 郑簠分及行书

高其佩行书 陈洪綬行书 程邃行书 纪映鐘行书

金农分书 张鹏翀行书 袁枚行书 朱筠稿书

朱珪真书 邓石如行书 宋鎔行书

逸品下十六人

王时敏行及分书 朱彝尊分及行书 程京蕚行书 释道济行书

赵青藜眞及行书 钱载行书 程瑶田小眞书 巴慰祖行书

汪中行书 毕涵行书 陈淮行书 姚鼐小眞书

程世淳行书 李天澂行书 伊秉綬行书 张桂巖行书

佳品上二十二人

沈荃正书 王鸿绪行书 先著行书 查士标行书

汪士鋐眞书 何焯小眞书 陈奕禧行书 陈鹏年行书

徐良行书 蒋衡正书 于振行书 赵知希草书

孔继凁行书 嵇璜真书 钱澧行书 桂馥分书

翁方纲小真书 张燕昌小真书 康基田行书 钱坫篆书

谷际岐行书 洪梧小眞书

佳品下十一人

郑来行书 林佶小眞书 方观承行书 董邦达行书

华喦行书 秦大士行书 高方小真书 金榜眞书

吴俊行书 陈崇本小真书

九品共九十七人,重迭见者六人,实九十一人。又在都下前门西猪市口堆子前路北,见火镰店柜上立招牌两块,有“只此一家,言无二价”八字,字径七寸,墨书白粉版,版裂如蛇跗。其书优入妙品,询之不得主名,附记於此。

道光廿四年重录,增能品上一人:张琦真行及分书。能品下三人:于书佃行书、段玉立小真及草书、吴德旋行书。佳品上五人:吴育篆及行书、梅植之行书、朱昻之行书、李兆洛行书、徐凖宜正书。

答熙载①九问

问:自来论具书以不失篆分遗意为上,前人实之以笔画近似者,而先生驳之,信矣。究竟篆分遗意寓于具书从何处见?

篆书之圆劲满足,以锋直行于画中也;分书之骏发满足,以毫平铺于纸上也。真书能敛墨入毫,使锋不侧者,篆意也;能以锋摄墨,使毫不裹者,分意也。有涨墨而篆意湮,有侧笔而分意漓。诚悬、景度②以后遂滔滔不可止矣。

问:先生常言草书自有法,非字体之说也。究竟何者为草法?

《书谱》云:“真以点画为形质,使转为性情;草以使转为形质,点画为性情。”是真能传草法者。世人知真书之妙在使转,而不知草书之妙在点画,此草法所为不传也。大令草常一笔环转,如火筋划灰,不见起止。然精心探玩,其环转处悉具起伏顿挫,皆成点画之势。由其笔力精熟,故无垂不缩,无往不收,形质成而性情见;所谓画变起伏,点殊衄、挫,导之泉泣,顿之山安也。后人作草,心中之部分,既元定则,毫端之转换,又复卤莽,任笔为体,脚忙手乱,形质尚不备具,更何从说到性情乎?盖必点画寓使转之中,即性情发形质之内,望其体势,肆逸飘忽,几不复可辨识,而节节换笔,笔心皆行画中,与真书元异。过庭所为言“张不真而点画狼藉”,指出楷式,抉破窔(yào )奥也。

至谓“钟不草而使转纵横",此语并传尽真法。盖端庄平直,真势也;古人一点一画皆使锋转笔以成之,非至起止掣曳之处乃用使转。纵横者,无处不达之谓也。盘纡跳荡,草势也;古人一牵一连笔皆旋转,正心着纸,无一黍米倒塌处。狼藉者,触目悉是之谓也。草法不传,实由真法之不传。真草同源,只是运指换笔。真则人人共习,而习焉不察;草则习之者少,故谓草法不传耳。然草书部分亦是一大事,《晋书》所谓“杀字甚安”③是专言结构。不力究此义,所以日趋狂怪缭绕而不可止也。草故有法,然岂有别法哉?千年黑洞,今始凿出一线天。

然工力互有深浅,吴郡所为叹右军博涉多优也。抑余有更为吴郡进一解者,书之形质如人之五官四休,书之情性如人之作止语默,,必如相人书所谓五官成,四体称,乃可谓之形质完善,非是则为缺陷;必如《礼经》所谓九容④,乃得性情之正,非是则为邪僻。故真书以平和为上,而骏宕次之;草书以简净为止,而雄肆次之。是故有形质而无情性,则不得为人,情性乖戾又乌得为人乎!明乎此而自力不倦,古人未尝不可企及耳。

问:先生常言“左右牝牡,相得而近”,又改言“气满”,究竟其法是一是二?

作者一法,观者两法,左右牝牡,固是精神中事,然尙有形势可言。气满,则离形势而专说精神。故有左右牝牡,皆相得而气,尙不满者,气满则左右牝牡,自无不相得者矣。言左右,必有中,中如川之泓,左右之水皆摄於泓。若气满,则是来源极旺,满河走溜,不分中边,一目所及,更无少欠缺处。然非先从左右牝牡用功力,岂能倖致气满哉!气满如大力人,精通拳势,无心防备,而四靣有犯者,无不应之裕如也。

问:吴兴言:“结字因时相沿,用笔千古不易。陈、隋人结字,非不古而乏俊气,此又存乎其人。”华亭云:“古人以章法为一大事,尝见襄阳《西园记》,端若引绳,此非必有迹象,乃平日留心章法故耳。”二说孰优?

赵、董二说皆陋。结字本於用笔,古人用笔悉是峻落反收,则结字自然奇纵,若以吴兴平顺之笔而运山阴矫变之势,则不成字矣。分行布白,非停匀之说也,若以端若引绳为深於章法,此则史匠之能事耳。

故结体以右军为至奇。秘阁所刻之《黄庭》、南唐所刻之《画赞》,一望唯见其气充满而势俊逸,逐字逐画,衡以近世体势,几不辨为何字。葢其笔力惊絶,能使点画荡漾空际,回互成趣。大令《十三行》稍次之,《曹娥碑》俊朗殊甚,而结字序画,渐开后人匀称门戸,当是右军誓墓后代笔人所为,或出羊侍中,而后人以为王軆,误收右军帖中耳。《乐毅论》各本,皆是唐人自书,非出摹拓,只为体势之平,实由笔势之近。北碑以《淸颂碑》、《玉佛记》为最奇,然较《十三行》已为平近,无论《画赞》、《黄庭》也。《内景经》纵势取姿,可谓有韵,然序画雅无奇趣,《鹤铭》神理止同《内景》,以为右军书者,皆非能见匡庐眞相者也。降至王侍中,用笔渐平,而结字益实,葢二王以前之书,无论眞行,帖中所无,不能撮合偏旁,自创一字,以叅其间;侍中以下,则渐可以后人体势入之而不嫌矣,草书唯皇象、索靖笔鼓盪而势峻宻,殆右军所不及。伯英诸帖,大都是大令书,圣於狂草,空前絶后。只是行以篆法,下笔如鹰鸇搏击,遒而不褊,疎而不凋,虽经挪行,尙可想所向,无空濶之意态也。

问:前人言小字如大字,褚遂良以后,经生祖述,亦有能者。大字如小字,未之见也。题署如细字,跌宕自在,唯米襄阳近之,斯语是否?

小字如大字,以言用法之偹,取势之远耳。河南徧体珠玉,颇有行歩媚蛊之意,未足为小字如大字也。大字如小字,以形容其雍容俯仰,不为空濶所震慑耳。襄阳侧媚跳盪,专以救应藏身,志在束结,而时时有收拾不及处,正是力弱胆怯,何能大字如小字乎!小字如大字,必也《黄庭》,旷荡处直任万马奔腾,而籓篱完固,有率然之势。大字如小字,唯《鹤铭》之如意指挥,《经石峪》之顿挫安详,斯足当之。

问:每作一波,常三过折,无垂不缩,无往不收。先生每举此语以示学者。而细玩古帖。颇不尽然。卽观先生作字,又多直来直去,二法是同是异?

学书如学拳。学拳者,身法、歩法、手法,扭筋对骨,出手起脚,必极筋所能至,使之内气通而外劲出。予所以谓临摹古帖,笔画地歩必比帖肥长过半,乃能尽其势而传其意者也。至学拳已成,真气养足,其骨节节可转,其筋条条皆直,虽对强敌,可以一指取之於分寸之间,若无事者,书家自运之道亦如是矣。葢其直来直去,已备过折收缩之用。观者见其落笔如飞,不復察笔先之故,卽书者亦不自觉也。若逕以直来直去为法,不从事於支积节累,则大谬矣!

问:匀净无过吴兴,上下直如贯珠而势不相承,左右齐如飞雁而意不相顾。何耶?

吴兴书笔专用平顺;一点一画,一字一行,排次顶接而成。古帖字体,大小颇有相逕庭者,如老翁携幼孙行,长短参差,而情意真挚,痛痒相关。吴兴书则如市人入隘巷,鱼贯徐行,而争先竞后之色人人见靣,安能使上下左右,空白有字哉!其所以盛行数百年者,徒以便经生胥史故耳。然竟不能废者,以其笔虽平顺,而来去出入处,皆有曲折停蓄。其后学吴兴者,虽极似而曲折停蓄不存,惟求匀净,是以一时虽为经生胥史所宗尙,不旋踵而烟销火灭也。

问:华亭言学少师《大仙帖》,得其破方为圆、削繁成简之妙。先生尝是其言。再三寻讨不得其故。

香光论书,以此二语为最精。从过庭“泯规矩于方圆,遁钩绳之曲直”悟入,非果得于学《大仙帖》也。此以香光所诣而知之。至《大仙帖》,卽今传《新歩虚词》,望之如狂草,不辨一字,细心求之,则眞行相参耳。以眞行聨缀成册,而使人望为狂草,此其破削之神也。葢少师结字,善移部位。自二王以至颜、柳之旧势,皆以展蹙变之。故按其点画如真行,而相其气势则狂草。山谷云:“世人尽学《兰亭》靣,欲换凡骨无金丹。谁知落阳杨风子,下笔便到乌丝阑。”言其变尽《兰亭》靣目,而独得神理也。《兰亭》神理在“似奇反正,若断还连”八字,是以一望宜人,而究其结字序画之故,则奇怪幻化,不可方物。此可以均天下国家,可以辞爵禄,可以蹈白刄之中庸,而非“非之无举,刺之无刺”之中庸也。少师则反其道而用之,正如尼山之用狂狷。书至唐季,非诡异卽软媚,软媚如鄕愿,诡异如素隐,非少师之险絶,断无以挽其頽波。眞是由狷入狂,復以狂用狷者,狂狷所为可用,其要归固不悖於中行也。

问:先生尝云:“道苏须汰烂漫,由董宜避凋疏。”烂漫、凋疏。章法中事乎?笔法中事乎?汰之。避之。从何处著手?

烂漫、凋疏。见于章法而源于笔法。花到十分烂漫者,菁华内竭,而颜色外褪也;草木秋深,叶凋而枝疏者,以生意内凝而生气外蔽也。书之烂漫,由于力弱,笔不能摄墨,指不能伏笔,任意出之,,故烂漫之弊至幅后尤甚。凋疏由于气怯,笔力尽于画中,结法止于字内,矜心持之,故凋疏之态在幅首尤甚。汰之,避之,唯在练笔。笔中实则积成字,累成行,缀成幅而气皆满,气满则二弊去矣。宝晋藉《辞中令书》,画瘦行宽而不凋疏者,气满也。戏鸿堂⑥摘句《兰亭诗》、《张好好诗》,结法率易,格致散乱而不烂漫者,气满也。气满由于中实,中实由于指劲,此诣甚难至,然不可不知也。

评点①熙载:即吴熙载。②诚悬:柳公权。景度:杨凝式③杀字甚安,意为结字妥帖。晋卫恒《四体书势》:“杜氏(杜度)杀字甚安而书体微瘦,崔氏(崔瑗)甚得笔势而结字小疏."④九容:身体九部分之容姿。《礼记·玉藻》:“君子之容舒迟,见所尊者齐¤(音素,局促不安貌)。足容重,手容恭,目容端,口容止,声容静,头容直,气容肃,立容德,色容庄,坐如尸,燕居告温温”。⑤宝晋斋:原为米芾书斋名,这里指《宝晋斋法帖》。⑥戏鸿堂:指《戏鸿堂帖》,为董其昌所刻丛帖,刻有晋、唐、宋、元诸家名迹。

任何一种新字体的诞生,都是当时人们在“因革损益”规律的支配下,在使用中对原有字体进行加工改造的结果。楷书是在汉代小篆余风犹在,隶书方兴未艾这一字体急剧变化的时期出现的,因此也就必然带有篆书、隶书的一些特点。包世臣从篆、隶书的笔势和用笔、用墨的方法上,论述了如何使楷书“不失篆分遗意”,简明扼要地抓住了问题的关键。

书法作品中表现出来的性情是作者人格的对象化。包世臣有见于此,从传统的儒家思想出发,强调了以“平和"、“简净”为上这样一种审美标准,显而易见,这和他一贯推崇的北碑的审美特征是有矛盾的,反映了他在书法艺术的探索过程中既渴望求新但又不能摆脱儒家传统文化束缚的两难处境。他自己的创作成就之所以不大,大约也是受制于此。

在古今许多书法作品中,都存在着一种不足之处,即前后效果不统一,有的前段成功后段失败,有的则与此相反。包世臣指出了造成这种弊病的原因,提出了克服的方法,为世人献上了一剂良药。