名称:“忙”与“戒”:祝世禄的书法与应酬

分类:书法文摘

备注说明:书法百科知识

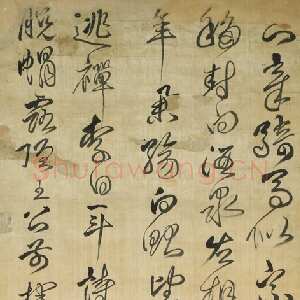

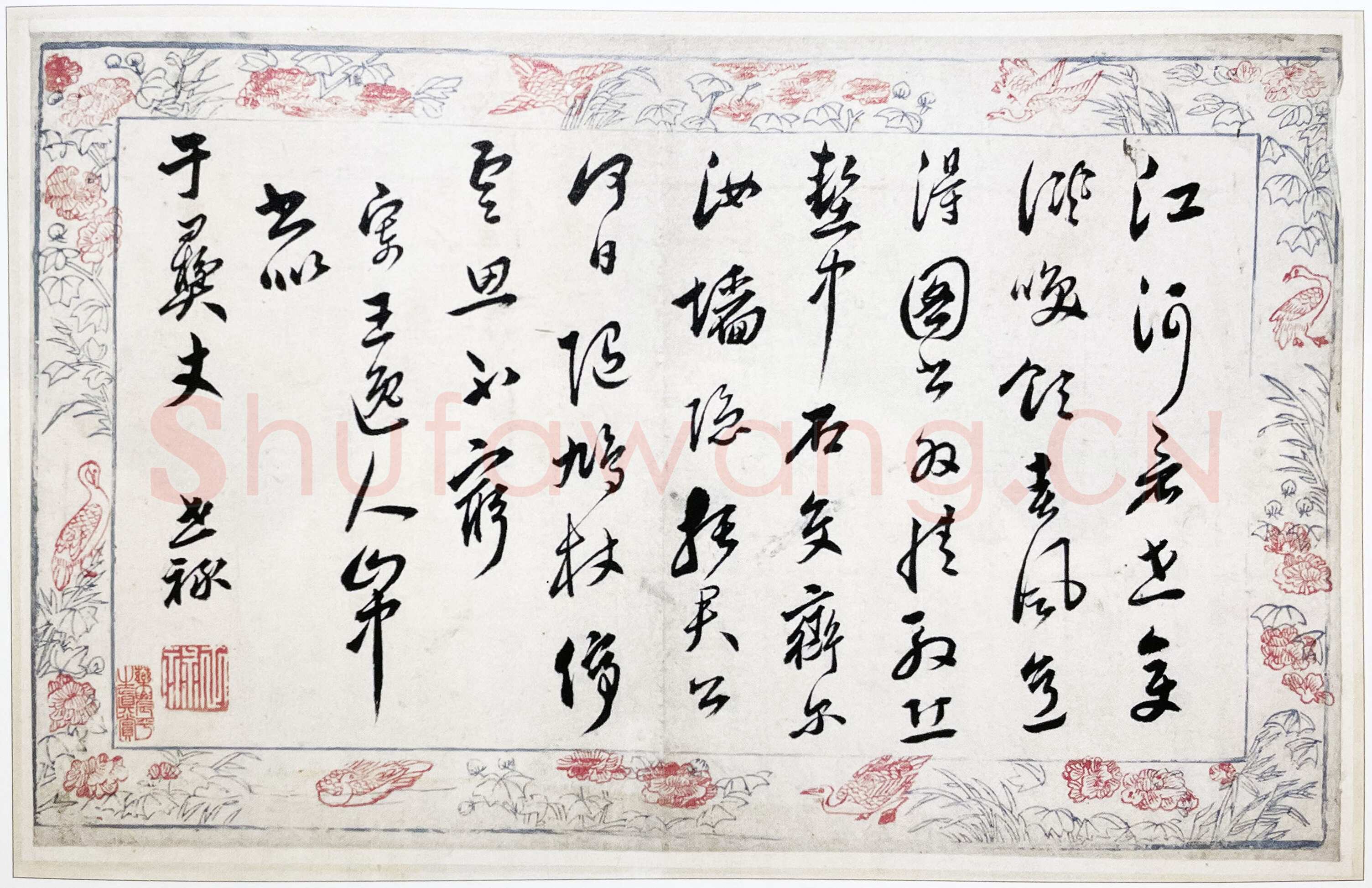

祝世禄《行书诗卷》 (部分)21×34.5cm 中国国家博物馆藏

祝世禄书名今天不甚显赫,但当万历之际,他的字颇受欢迎。姚旅《露书》记载万历三十年(1602)金陵有“十忙”,将祝世禄写字忙与魏之璜画画忙、何震刻印忙、雪浪出家忙、马湘兰老妓忙、程彦之无事忙等并而列之。作家以一个时间点集合那些忙碌的人们,乃出于一种文学手法,而祝世禄的忙显然不止万历三十年这一年。万历二十七年(1599),意大利传教士利玛窦到南京传教,他在《札记》中记述祝世禄(时任南吏科给事中)是一个出名的道德哲学家,人人都非常尊敬他,同时他也是著名的书法家,只要写几个字就可以在南京售以高价,“相当于我们的儒略(Julian)钱,一个金币的十分之一。”利玛窦的记载并非虚夸,祝世禄为刑部主事王士崧《希白轩赋》题跋,对方就赠以不菲的润笔,“聊供挥洒之具”。

一位书家的字受欢迎,自然就有人作伪射利,《露书》提到南京金尚卿善于仿造祝书,祝氏欲绳之以法,董其昌劝慰说:“右军有知,弟应下狱矣。”言下之意,自己也是靠模仿王羲之吃饭。祝世禄听了这个比方,顿时释怀。值得注意的是,祝世禄处繁忙的应酬之中,却时时向外界宣示他将戒诗、戒字、戒见山人。这既可以理解为祝氏不胜其扰,高挂免战牌;也暗示了当“戒”之际,若能获得他的诗、字,或是交接,将更为值得珍重,于祝氏本人,这种宣示不啻是一种炫耀。

在当时,祝世禄不仅以书法闻名,他还是阳明心学泰州学派的重要学者,一生讲学不辍。他的心学思想是否浸润到他的艺术认知?这对祝世禄的书法又有怎样的影响?祝世禄既“忙”于书法应酬,又不断持“戒”,这其中体现出怎样的矛盾心理与悖论?本文试图对上述问题进行探讨。

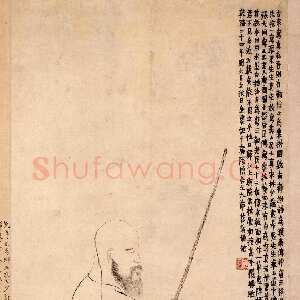

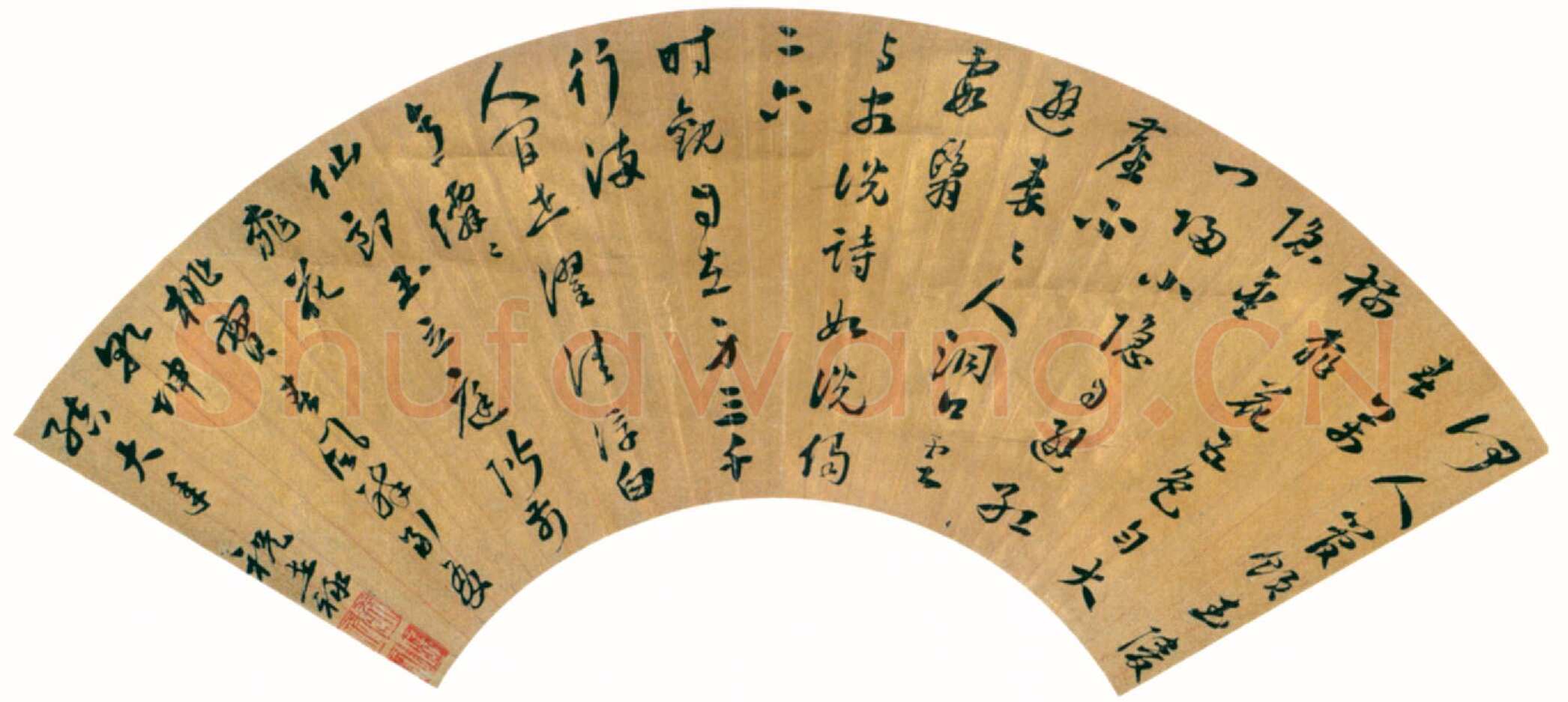

明 祝世禄 草书扇面 私人藏

祝世禄(1540—1610),字延之,号无功。德兴人。万历十七年(1589)进士,历官休宁县令、南科给事中,后官至尚宝司卿。理学家耿定向(1524—1596)讲学东南,世禄从之游,为其高足。工诗,擅书法,尤擅草书。著有《祝子小言》《环碧斋诗集》《尺牍》。

履历与讲学

嘉靖十九年(1540),祝世禄(字无功,号石林)出生于江西德兴的教育世家。二十五岁乡试中举后屡试不售。万历十四年(1586)春天,再一次会试失败后,他领了份湖北黄陂县学的教职。(复程番阳)在黄三年,祝世禄展宋代大儒程颐、程颢祠堂。地方志记载他日与诸生讲学,当地士风为之丕振。万历十七年(1589)祝氏再次参加会试,终于跻身三甲,出休宁县令。休宁为徽州岩邑,古称海阳,其地商业发达,“竞刀锥者,居天下都会半”。(启朱使君)祝氏在休五年,先教化而后刑罚,有循吏之目。他还寻访遗逸,开还古书院,并于万历十九年(1591)秋与周边地区在本县齐云山共办讲学大会,歙县、休宁、婺源、祁县、黟县、绩溪等地赴会学者达五百余众。万历二十三年(1595),祝世禄考选得南吏科给事中。膺职南都九年,以一人摄六科事者六年,“一人兼摄,焦劳已甚”。根据挚友焦竑的记录:“当是时,火灾迭见,倭讧于东,播起于西,诸司多阙不补,中常侍衔命四出,人心嗷嗷,南省言责独属君一人。君疏先后不啻数十万言。”万历后期,朝廷上下相激、中外隔阂,言官的角色类于“寒蝉”,(与王德孺)祝世禄也表现出异样的小心,自谓“竞竞增其冰谷”。(与海阳诸乡大夫)政治衰败与职业伦理之间的冲突,贯穿了祝世禄谏垣生涯的始终。

万历三十二年(1604)春,六十五岁的祝世禄第三次考绩入京,当年七夕考满得南京尚宝卿。出人意料的是,在随后的京察中,祝世禄被纠,遂辞官归里。关于祝世禄的降调,沈德符《乙巳两察之异》云:“主计南吏科祝世禄已升宝卿,亦以察谪,中外称快。”至于其间的原因,周念祖直言祝乃“以贪而计处”,万斯同亦云:“给事中祝世禄好谈名理,广声誉,而内实贪黩,(徐)必达欲黜之,世禄遂投檄去。”然而在焦竑《国朝理学名公祠记》中,关于祝世禄被黜一事,则有另外一番说法:“符卿祝公石林……令休宁六年,为南给事中九年,孳孳以士心民瘼为念。所以图其不及而拊循之者,不啻饥渇之在己也。逮考最,将解其职衔。德者靡所图报,谋于别驾程君心德为祠生祀之,公执不可,至厉色词拒之不止。”意谓祝世禄为官十五年,兢兢业业,恪尽己职,他被解职殊出意外,南都士人欲为生祠祀之,以感其德。祝世禄还家之后,老友俞安期赠诗亦有“殊勋曾不计,黜典遂相蒙。岂是君恩薄,难凭吏议公”之句,直言祝世禄受到不公正的待遇。《露书》卷七则说:“祝无功处人如甘草,人亦向慕之。故能荐引寒士,比被察,吴非熊曰:金陵失一大钥匙已。”在姚旅的笔下,祝世禄举贤唯恐不及,他的罢职使得南都士人失去了一名伯乐。

值得我们关注的是,祝世禄不仅是一名官员,他还是阳明心学泰州学派的一位学者。弱冠之后即从婺源洪垣讲学,时“四方名宿若焦竑、潘士藻等无不相印可”。同时,祝世禄也向史桂芳请益。钱德洪、王畿讲学江右,祝氏亦为其群从。及耿定向倡道东南,海内云附景从,其中最知名者,则祝世禄、潘士藻与王懋。

与程朱理学讲究格物致知相比,阳明心学认为心即是理,学者应当以心的自然自在为终极追求,以参禅的方式获得顿悟,达到心灵的澄澈超然。心学的特点是相信个人直觉,将心作为结构宇宙的工具,宣扬“致良知”与“知行合一”。在王阳明逝后,以王艮等人为代表的泰州学派风行天下,耿定向与李贽都是泰州学派的传人,但观点不尽一致。耿定向主张有形而上的根据、又能融合于日常生活的真理,他认为至善至美属于虚无,但人的理智不同,要想对愚夫愚妇宣讲明白,伦理道德的理必不能等同于哲学上的高标。但李贽秉持一元论观点,认为穿衣吃饭即是人伦物理。

李贽万历间自姚安知府任上弃官后,前往湖北黄安,寄居耿氏兄弟家作门客兼教师,时耿氏兄弟正丁忧在家。但万历八年(1580)李贽与耿定向闹翻,迁居麻城佛堂。在写给游朋孚(时为麻城知县)的信中,祝世禄曾向他打听李贽的近况,并对李氏著作给予极高评价:“其立论多出前人所未有,执陈说旧见者闻之不怒则笑,不笑则惊悸而却走。乃其中煞有千古不可磨灭之见,定当与柱史、园吏、盲史、腐令独行于天地间。”万历十二年(1584),耿定向被召回北京任左佥都御史,次年,祝世禄任黄陂教谕,在其时写给耿定向的信中,祝世禄告知李贽将送眷属归闽中,并过黄陂县署,“无问荐绅、文学、居士,兢致壶榼,啸傲半月余乃去。”祝世禄谈到他对李贽的印象,“观其信心、信口、信步,不作些子委曲相,真是碧汉夐然汉子。”而自己在问学中,发现平生不得力处不是功力不到,而是发愿少差。他还直言不讳地说:“此老爱师殊笃,至而弹射亦复不少。禄信师,又复信此老,不自识其所处。或者谓禄中此老毒,禄自惟非此老毒断不能淘洗肠胃中夙血晕也。”在比较二位老师时,祝世禄既感激当年耿定向的引导,让他稍知所入,不作粉妆纸糊皮面,如今“又得卓老,翻倒窠臼”。(启耿在伦先生)事实上,祝世禄后来的思想是倾向于李贽的。在黄陂任上,祝世禄遭遇一家七口舟覆九江的惨烈家难,内心痛苦无从消释,便时取内典参之,在一封写给耿的信中,他自称读惯儒家书的人,一接触佛教,就像饱鲜醉醲之夫喝了一味苦茗,不仅无损,反而像是湔涤肠胃。(复在伦先生)这其中便有来自李贽的影响。

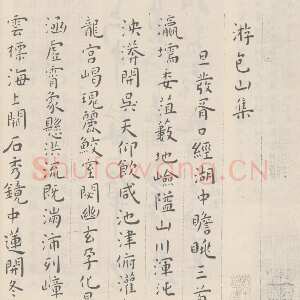

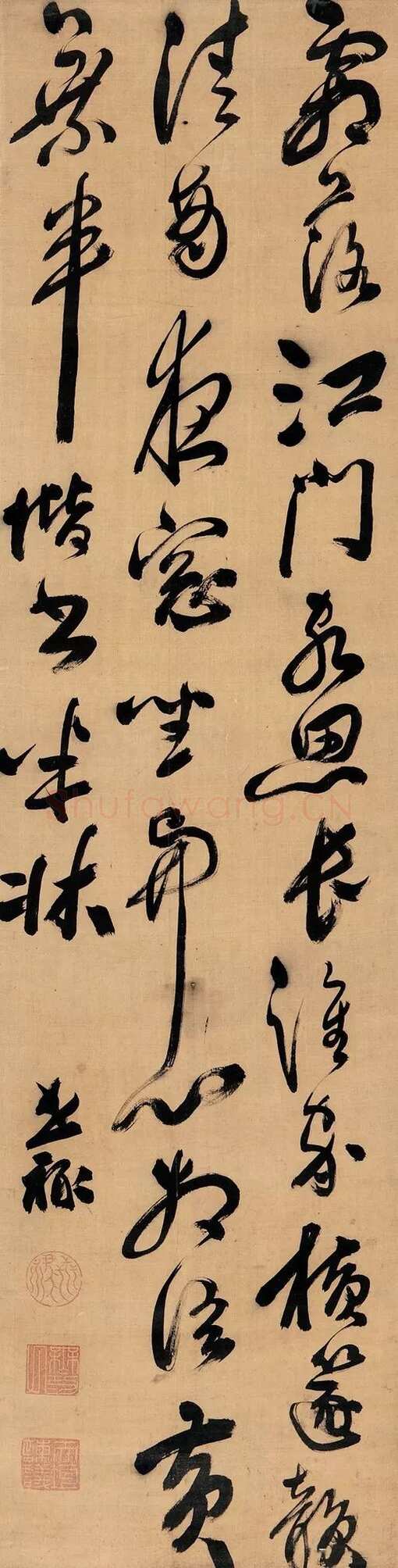

明 祝世禄 草书诗轴 私人藏

祝世禄一生与焦竑、邹元标、蔡献臣、汤显祖、曹学佺等人往来论学,“谈理独抒心得,人人解颐,故讲学之士尤思之。”他的讲学语被收录在《祝子小言》中,四库馆臣认为,《祝子小言》“统以禅门之说附合儒理”;周中孚亦称是编多浸淫于释氏,乃沿姚江之末派者。当时学者肯定其启发之功,费元禄尝云:“案头自先儒语录外,如近日祝无功先生《小言》,郝楚望先生《知言》,倶不可一日去手,启人学问不浅。”友人程可中游北时,亦目睹上谷士人见祝氏小言,“爱如径寸珠”。综括祝世禄论学,首论“定志”,即如李贽所云,要从自性自命发愿。《示黄陂诸生》云:“志不髙远,识者且谓生则播恶,没则遗臭,为山川羞。”在《祝子小言》中,他提出学者不论造诣,先须定品格,“有凤凰翔于千仞气象,方可商求。”

在身与心、理与心的关系中,心为主导。学者须见自性,而不执着于理,《复潘懋德、汪仲宣两生》云:“未有不知所以置心,而能置身者。”《祝子小言》也说:“学在知所以用力,不见自心,力将何用?”“人知纵欲之过,不知执理之过。”在谈到王守仁时,祝世禄指出其在学问有革命之功,“大人无多伎俩,只不失其赤子之心。”学者亦不可执着陈说,祝氏以为,旧习旧见,最埋没人,因此学不移则步不新。(与董常卿、中卿、笃卿)摒弃旧习旧见,需要去除文字障,他感叹世人倚书堆为活计,一离书堆不啻猢狲失树,无可安顿。祝世禄所企望的是一种去障之后的妙明之境,妙明中有无边光景。(唁郑宗仲)在写给金茂才的信中,祝世禄直接要求将古人言句还之古人,今人言句还之今人,“拾人口渖,煨人脚汗,何为?”只有通过心的体察、觉悟——而不是依傍他人——所建立的观念才是学问之得力处。

在觉悟与修行的关系中,祝世禄主张会通二途,《与吴太学》云:“悟、修二途各落边隅,不为盲修瞎炼,则为虚见狂慧。”若论悟与修的先后,则先觉悟,后修行。《复汪实先》云:“傥然开悟,元来如是……如开眼睹物,将手作拳,至为省力。”在给祁门、华阳等地讲会会友的信中,祝世禄更为直截了当地说:“学以悟入,不悟而修,内捉意念,外饬行貌,如粉妆纸糊,肤则俨然,神则索然。”并引钱德洪之语,指出良知人人具足,只是没有呼而觉之者。而在写给李伯光的信中,他揭橥王阳明的贡献,乃于遗经中拈合“致良知”三字,不独救宋儒支离之弊,且唤醒千古人心。