名称:阮元与浙派印人交游考

书法家:阮元

分类:书法文摘

备注说明:书法百科知识

一 阮元与杭州金石文化圈

探讨清代浙派印人的篆刻艺术,无论如何是和当时的金石书画文化圈分不开的,归根到底是和乾嘉学派分不开的,浙派宗师丁敬就是在这一背景下的成功典范。叶一苇先生说:“丁敬篆刻的成就,在他活着的时候,还只是个人的成就,正如一泓之渊,还不能成派。”而在丁敬去世以后,蒋仁、黄易、奚冈、陈豫钟、陈鸿寿、赵之琛等印人,或师法丁敬,或互相影响,或自出新意,才使得浙派成为印坛令人瞩目的流派,浙派的发展和乾嘉学派有着千丝万缕的联系,而这一时期乾嘉学派的代表人物阮元又恰在浙江任职,成为这一时期金石书画文化圈的领袖人物,被称为“西泠使节”,这些书画篆刻家们又多聚集在阮元的身边,因而对他与浙派印人的交游入手进行考察,显得尤为必要。

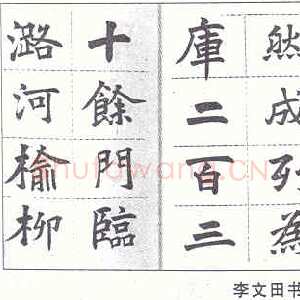

阮元(1764—1849),生于乾隆二十九年,卒于道光二十九年,字伯元,号云台,一作芸台,又号雷塘庵主、揅经老人等。江苏扬州人,随祖改籍仪征。乾隆五十四年进士,生历乾隆、嘉庆、道光三朝,官至浙江、河南、江西巡抚,湖广、两广、云贵总督,兵部、礼部、户部、工部侍郎,体仁阁大学士,太子太保,致仕归田后又晋加太傅衔,卒谥文达。著有《揅经室集》等。阮元为清代著名学者、乾嘉学派的最后重镇,他的《南北书派论》、《北碑南帖论》成为清代碑学正式形成的标志,在中国书法史上占有重要的位置。

乾隆六十年(1795),阮元初到杭州,任浙江学政。嘉庆四年(1799)任浙江巡抚,嘉庆十年(1805)阮元丁父忧归里,三年后再度抚浙。阮元有个特点,他每到一处为官,都借此弘扬学术,挖掘该地的文化内涵,聚集、发现和提拔当地的人才,和他们打成一片。在浙江期间虽忙于处理政务,但他十分注重学术研究,开创了浙江一代学风。他先后编撰了和浙江有关的《两浙輶轩录》、《两浙防护录》、《两浙盐法志》、《两浙金石志》、《浙江图考》等著作,为浙江的政治、经济、文化做出了大量的业绩。

阮元初任浙江学政的学使府在杭州吴山螺峰之下,阮元曾回忆说:“浙江杭州学使署西园有荷池,池中小亭翼然,四围竹树蒙密,入夏后,万荷竞发,清芬袭人。”阮元就在这个“定香亭”里以文会友,实际上,学使府就是一个文人聚集的中心,他有《定香亭笔谈》记事。公事之暇,也与宾朋扁舟小集于西湖之上,谈艺论文。

此后,阮元又奉旨任浙江巡抚,再次来到杭州。他在景致优美的西湖孤山之麓创立了诂经精舍,此地本为阮元聚集学者编辑巨著《经籍籑诂》之处,后以修书之屋五十间,选拔两浙诸生学古者在此读书,再次聚集和培养了大量人才,加上他的官邸文人聚集,形成了一个以杭州为中心的巨大的文化圈,这个文化圈是一个大学术文化圈,内容涵盖经学、小学、金石学、天文、地理、算法、校勘、词章等。阮元先后聘请他的朋友王昶、孙星衍为诂经精舍主讲席,钱大昕、段玉裁、焦循、陈寿祺、朱朗斋、顾千里、何梦华等著名学者都寓阮元幕中,出入于诂经精舍。陈鸿寿、陈文述、朱为弼、张鉴等91人为讲学之士。在诂经精舍,荐举孝廉方正及古学识拔之士赵魏、屠倬、张廷济、吴文溥、张燕昌、端木国瑚等63人。阮元又在杭州开设书局,广招人才,校勘《十三经》,为浙江学术界一大盛事,学术气氛空前活跃,两浙学风为之而开。阮元二度抚浙期间,还建立了灵隐书藏,这可以算是中国第一个公共图书馆,为学术研究提供了更多的可能。他还拟定《四库未收书提要四十种》,入储《宛委别藏》。在这个大的文化圈中,由于经学研究的需要,而涉及金石学研究,于是赋有特色的金石文化圈也在形成。阮元藏有不少秦汉古印,不但常让人们欣赏,还歌以咏之,大家也和之,这从留下的一些诗作中我们可以感受到他们的雅兴。阮元为编辑《两浙金石志》,身边聚集着大量的金石研究学者,加上金石爱好者,更是不可胜数,如孙星衍、王昶、赵魏、黄易、奚冈、何元锡、达受、吴式棻、董洵、朱为弼、陈豫钟、陈鸿寿、屠倬、赵之琛、梁宝绳、郭频伽等,显示了“一代经神”阮元的凝聚力,两度任浙江巡抚的阮元的文化圈是以杭州为中心,辐射到整个浙江的。浙派印人的篆刻创作便是在这样一种氛围下进行的,探讨浙派篆刻艺术的发展,就不能离开这个文化圈来谈。

二 阮元与黄易、奚冈

西泠八家中,居首位的丁敬去世时,阮元才2岁,而居末位的钱松成年时,阮元已年逾古稀,一头一尾均于阮元没有交往以外,黄易、奚冈、陈豫钟、陈鸿寿、赵之琛等与阮元有交往史实。他们均是杭州人,也多活动于杭州,自然交往密切。关于蒋仁的记载极少,限于资料和见识,暂无考。西泠八家中有五位与阮元关系密切,在与之交往的这些印人中,黄易和奚冈是年长于阮元的,其余大多小于阮元。因为年龄的因素,他们之间的关系也因此各有差别,或朋友、或幕宾、或弟子。

黄易(1744—1802),字大易,号小松、秋庵,浙江杭州人。工诗文,擅书画,精金石考证。著有《小蓬莱阁金石文字》。篆刻师事丁敬,兼及宋元,为西泠八家之一。

阮元小黄易20岁,可以算晚辈了,但阮元的地位较高,他们的关系属于朋友,他们在金石方面的交往较多,早在阮元任山东学政期间就有较多接触,潘庭筠《稼书堂集》载:“云台阮大中丞视学山左时,皆旌节频临,检阅储藏,讲论不倦”。黄易时任兖州运河司马,阮元时常在黄易家中观赏藏品,有时留连竟日而不忍离去,阮元对黄易有评价,他在《小沧浪笔谈》中说:

钱塘黄小松(易)为贞父先生后人,任兖州运河司马,书画篆刻为近人所不及,收金石刻至三千馀种,多宋拓旧本,钟鼎彝器钱镜之属不下数百。予每过任城,必留连竟日,不忍去。小松尝自作得碑二十四图及嵩洛泰岱访碑图,以秀逸之笔传邃古之情,得未曾有尊人松石先生与张得天司寇为莫逆交,张书间出其手,人莫能辨,尤工小篆、八分,得者珍如球璧。母梁夫人工词翰、六法,诗卷尤富,其已刻者有集《唐梅花百咏》,金寿门题曰:“字字香”,小松书画之学有自来矣。

小松为丁敬身高弟,篆隶、铁笔实有过蓝之誉。尝谓刻印之法当以汉人为宗,萃金石刻之精华以佐其结构,不求生动而自然生动矣。又谓小心落墨、大胆奏刀,二语可为刻印三昧。生平不轻为人作,虽至交亦不过得其一、二石,作者难识亦匪易,故当推为海内第一。

阮元认为黄易的印章有超过丁敬之誉,并将其推为海内第一,可见对黄易的推崇。

乾隆五十八年(1793)十月,阮元按试曲阜,见黄易,恰逢黄易的访碑人来报,说见汉碑残石,阮元亟命挖掘,手剔其文,为《汉熹平二年残碑》,后来阮元为之题跋。

阮元在嘉庆二年(1797)冬编成的《山左金石志》就引用了黄易的先期成果。阮元说:“余视学山左,首谒阙里……次过济宁学观戟门诸碑,及黄小松司马易所得汉祠石像,归而始有勒成一书之志。”又说:“兖济之间黄小松司马搜集先已赅备”。阮元在《小沧浪笔谈》卷三中多处记载黄易的访碑情况,可见阮元对黄易访碑成果的关注。黄易的篆刻成就和他的金石研究是分不开的,他自己就在《金石刻画臣能为》印款中说:“余宿有金石癖,又喜研究探讨篆隶之原委,托诸手,寄于石,用自观览,并贻朋好,非徒娱心神,亦已验学力。”

阮元独创性地提出书法的南北分派,这种思想在当时书坛极为震动,其时,黄易也提出篆刻的南北分派,他说:“画家有南北宗,印章亦然,文、何南宗也,穆倩北宗也。文、何之法易见姿态,故学者多,穆倩融合六书,用意深妙,而学者寥寥。曲高和寡,信哉!”南北分派在当时成为一种独特的文化现象,而归根结底是和经学研究分不开的,这是以阮元为首的乾嘉学派派生出来的一系列观点。以至阮元的学生梁章钜将本朝书家也分为南北两派,可见这种风气在当时的盛行。

奚冈(1746—1803),初名钢,字纯章,后更字铁生,号萝庵,别署蒙泉外史、散木居士、冬花庵主,浙江杭州人。书画、篆刻兼擅,为西泠八家之一。著有《冬花庵烬馀稿》。

阮元小奚冈18岁,奚冈生性孤傲,仅与黄易、陈鸿寿、陈文述、屠倬等人关系较好以外,接触面并不广,而这些人又多在阮元的活动圈内,奚冈与阮元有交游,也应不少,但记载并不多见。阮元对奚冈极为敬佩,曾欲招其入仕未果,这从屠倬的文字中也能得到一二,屠倬说:“云台、小岘两先生官浙时,屡欲见翁不可,以孝廉方正辟复不就。”屠倬说阮元甚至要见奚冈都不容易,可能是要求他入仕之事而不愿见,其实他们的关系很好。

乾隆六十年(1795)十月二十日,阮元自山左移任浙江,过扬州,诸友人为其饯行于虹桥净香园,奚冈作《虹桥话旧图》记事。阮元说:“是日寒雨满湖,未及平山而返,故余留别诗有‘旧雨今宵联舫听,暮云明日隔江飞’之句,奚铁生为作《虹桥话旧图》。”阮元在《定香亭笔谈》中列有虹桥话别的名单,其中有黄承吉、焦循、李斗等,还录有《题虹桥话旧图》诗一首。虹桥话别的第二天,阮元便赴杭州上任,同行者有赵魏、何元锡等人,陈鸿寿已在山东先期追随阮元,今又入阮元浙江幕中。

嘉庆七年(1802)九月,阮元属奚冈绘《秋江载菊图》,并题七绝四首。阮元的积古斋藏有南宋王复斋所辑《钟鼎款识》,本为陆甫元故物,后阮元以汉代瓦砚换得,其时,奚冈、宋芝山各作一图,阮元名之为《古欢图》,董玉书在《芜城怀旧录》卷一中载有此事,可为一段佳话。

阮元对奚冈的书画、篆刻都有极高评价,他说:

铁生旷达耿介,闭门谢客,虽要津投刺乞画,非其人不可得见,亦不能强也。六法之外,隶古、篆刻靡不精妙,诗抒写性灵,超然绝俗如其人,汪稼门方伯(志伊)欲以孝廉方正征之,不就。

奚冈的性格孤傲,一生不愿做官,更不随时俗。阮元回忆说:“铁生亦布衣,为诗人兼精山水花卉,性孤介,不谒长官,予在浙七年,未见其人。”可见他与阮元的交往并不是因其官职地位,其人品也见一斑。

黄易、奚冈时期,正是清代隶书复兴的时期,他们以其书法创作实践在这个隶书热潮中起着推波助澜的作用,碑派已在孕育。这一时期无论是书法还是篆刻都是崇尚汉人的,这就是阮元所推崇的隶古遗法,这在黄易和奚冈的印款中都说得很明白。黄易在《得自在禅》印款中说:“汉印有隶意,故气韵生动”。奚冈在《金石癖》印款说:“作汉印宜笔往而圆,神存而方,当以《李翕》、《张迁》等碑参之”他们的行书也开始出现以隶破行的特征,他们的隶书创作对他们的篆刻创作有着直接的影响,也对他们篆刻风格的形成起着重要作用。

三 阮元与陈鸿寿

阮元在提携、培养人才方面一向不遗余力,他在杭州创立“诂经精舍”,培养了大量人才。同治《续纂扬州府志》卷九《阮元传》称其:“督学时,士有一艺之长,无不奖励,能解经义及古今体诗者,必擢置于前。总裁会试,必合校二三场文策,绩学之士,多从次出,论者谓得士之盛,不减于鸿博科。主持风会者五十余年,士林尊为山斗。”陈鸿寿便是从阮元处受益较深的一位。

陈鸿寿(1768—1822),字子恭,号曼生,又号种榆道人,浙江杭州人。西泠八家之一。书法风格独特,在当时隶书作品中为佼佼者。篆刻上继丁敬、蒋仁、黄易、奚冈等前四家,并融入自己的意趣,使得浙派风格为之一新,而多为后人所师法。

阮元任浙江学政时,以诗考诸生者很多,一次,阮元以《春草》为题,限以元、删、麻、阳诸韵,避免宿构。陈鸿寿有应试之诗两首,我们现在还能在阮元手订的《浙江诗课》中见到:

林稀花缺见遥山,新沐容光点翠鬟。

绿遍深崖开隐隐,拂馀幽涧咽潺潺。

梅花梦后春才到,燕子归时客未还。

南浦从来牵别恨,绝胜杨柳不禁攀。

名花犹是旧时颜,芳草柔情只等闲。

古道几回嘶玉勒,空山一夜拥烟鬟。

青袍色映芊绵外,翠袖春深峭蒨间。

总是年年三月暮,不须言别恨缘悭。

陈鸿寿虽小阮元4岁,但例称弟子,蒋宝龄《墨林今话》卷十中说:“(陈鸿寿)初以古学受知于阮芸台尚书。抚浙时与从弟云伯同在幕府,有‘二陈’之称。”陈鸿寿入阮元门下时间应在乾隆六十年(1795)阮元任浙江学政之前,因为在阮元未赴任浙江学政前,陈鸿寿已偕同阮元游山东。

诂经精舍创立后,阮元聘孙星衍为主讲,陈鸿寿为讲学之士。诂经精舍有一题名碑记,就出自孙星衍、陈鸿寿二人之手,末署:“赐进士及第山东督粮道阳湖孙星衍撰,诂经精舍生辛酉拔贡分发广东知县钱塘陈鸿寿书”,阮元已收入《诂经精舍文集》。

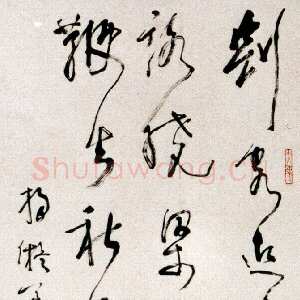

嘉庆四年(1799),阮元在浙江巡抚任上,陈鸿寿在阮元幕府中,阮元称吴澹川、端木子彝、陈文述、陈鸿寿、童萼君、邵东汇、朱椒堂为幕中七子。《杭州府志》载:“阮元抚浙时,方筹海防,鸿寿随元轻车往返,走檄飞章,百函立就。”尽管陈鸿寿在阮元幕府主要参理文檄、筹划海防,但他在经学、金石、书法方面受阮元沾溉尤多,阮元的访碑活动,陈鸿寿是有可能参与的,当时新出土的金石碑版他也能一饱眼福,阮元重新摹刻《石鼓文》,置之杭州府学明伦堂壁间,使诸生究心史籀古文者有所师法,陈鸿寿观赏后有长诗《阮云台阁学师重摹石鼓歌用东坡韵》记事,节选如下:

琅嬛仙人一代宗,龙文健笔苏韩友。

金石借证经史伪,斤权函殹悟毂豰。

天下流传秘本希,三百余字袭蝌蚪。

缅思苏李张窦徐,欧褚虞杜皆前耉。

品评墨妙群推崇,猎碣潜驱犬羊嗾。

诸侯剑佩骋雄俊,锡以彤弓及鬯卣。

大书深刻理则那,昭示日月振矇瞍。

陈仓凤翔踪迹奇,不将荒幻等岣嵝。

日炙雨淋致漫漶,要其气体弥深厚。

重摹安置郡学中,参定同观志某某。