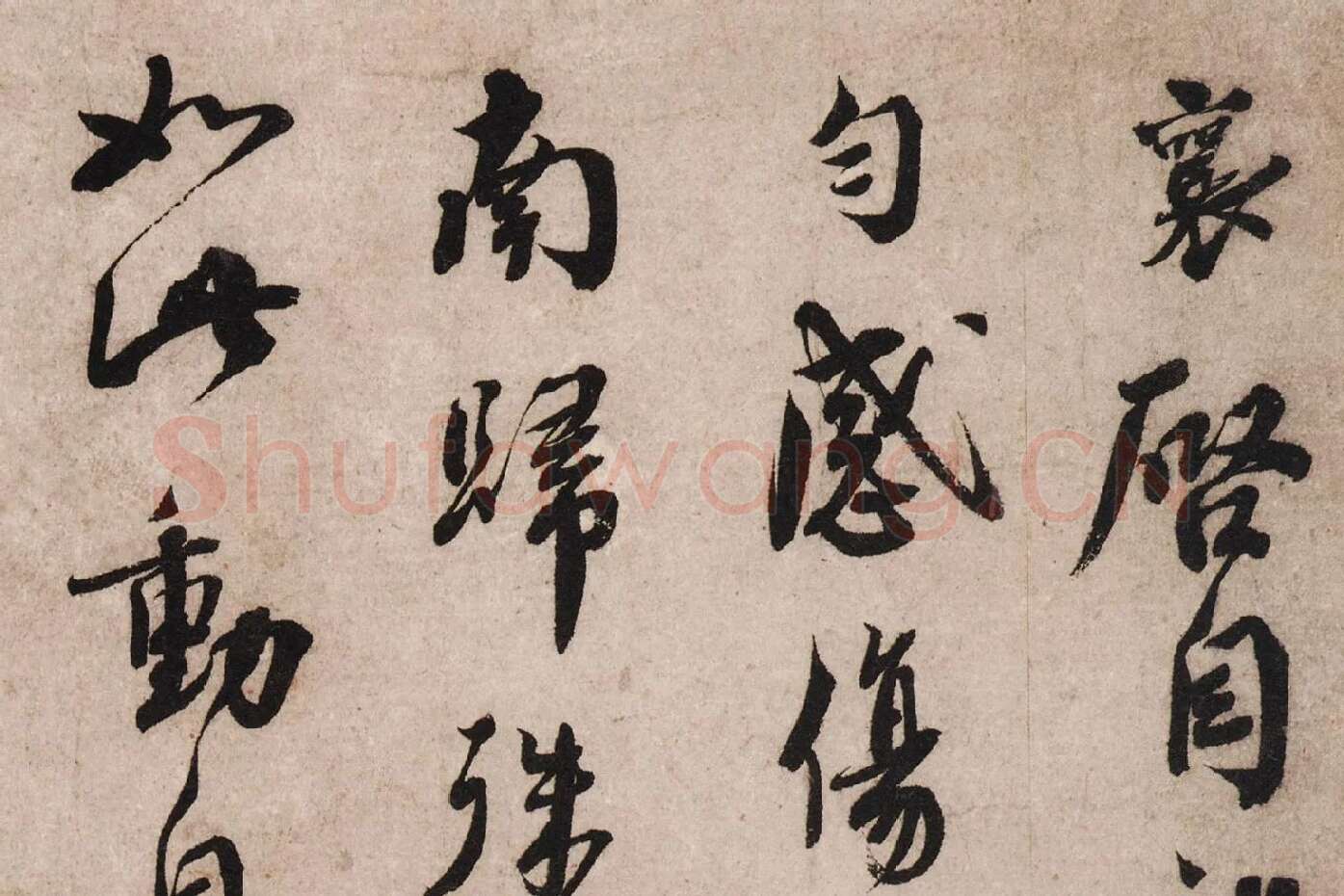

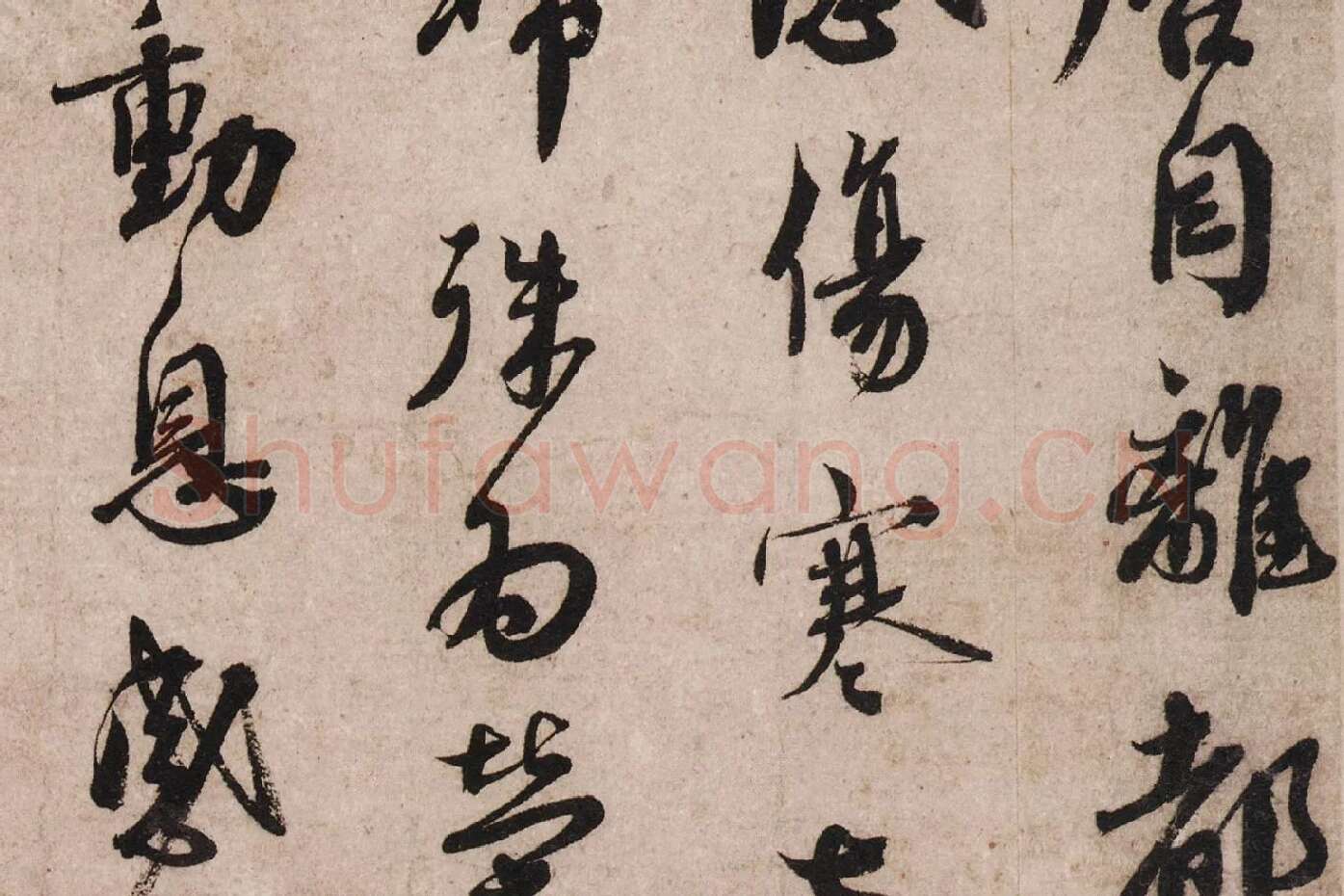

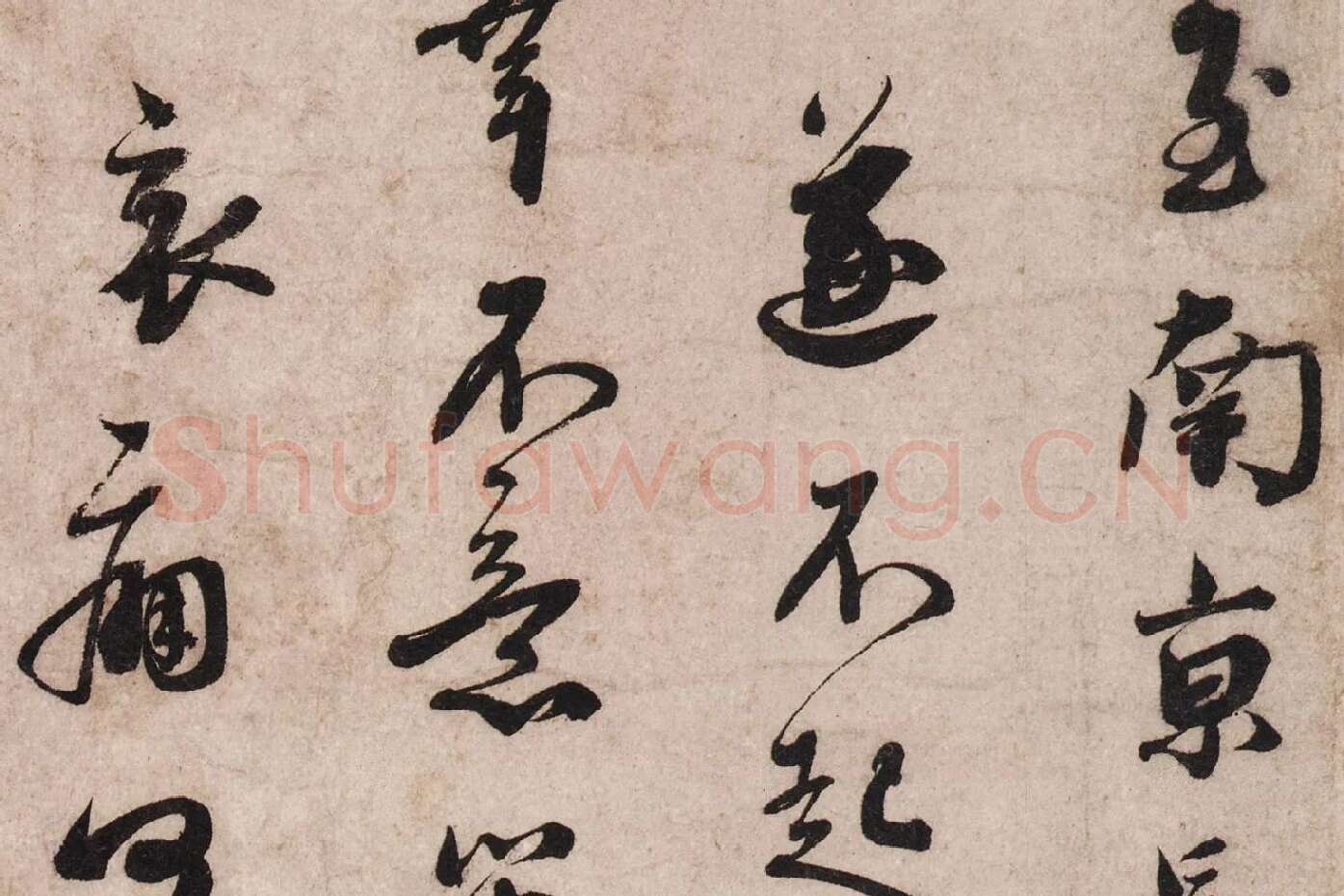

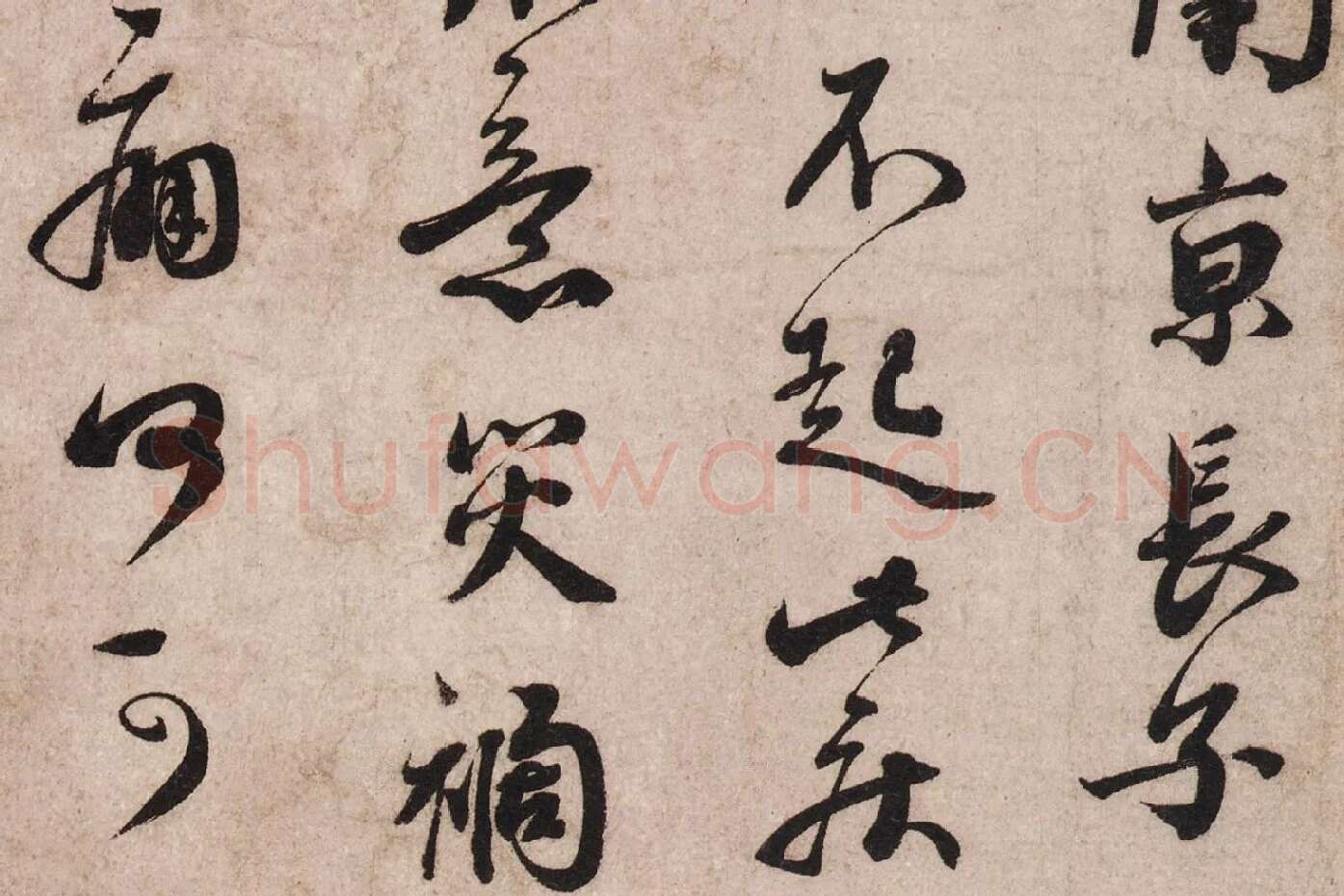

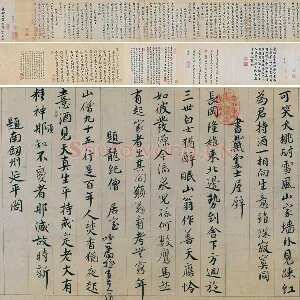

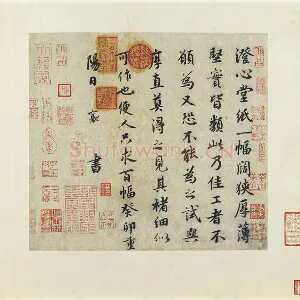

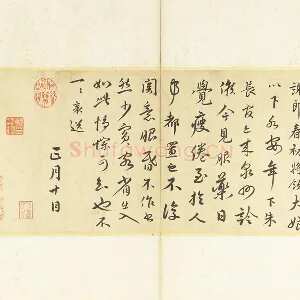

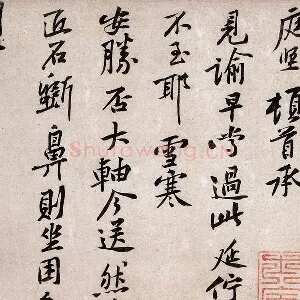

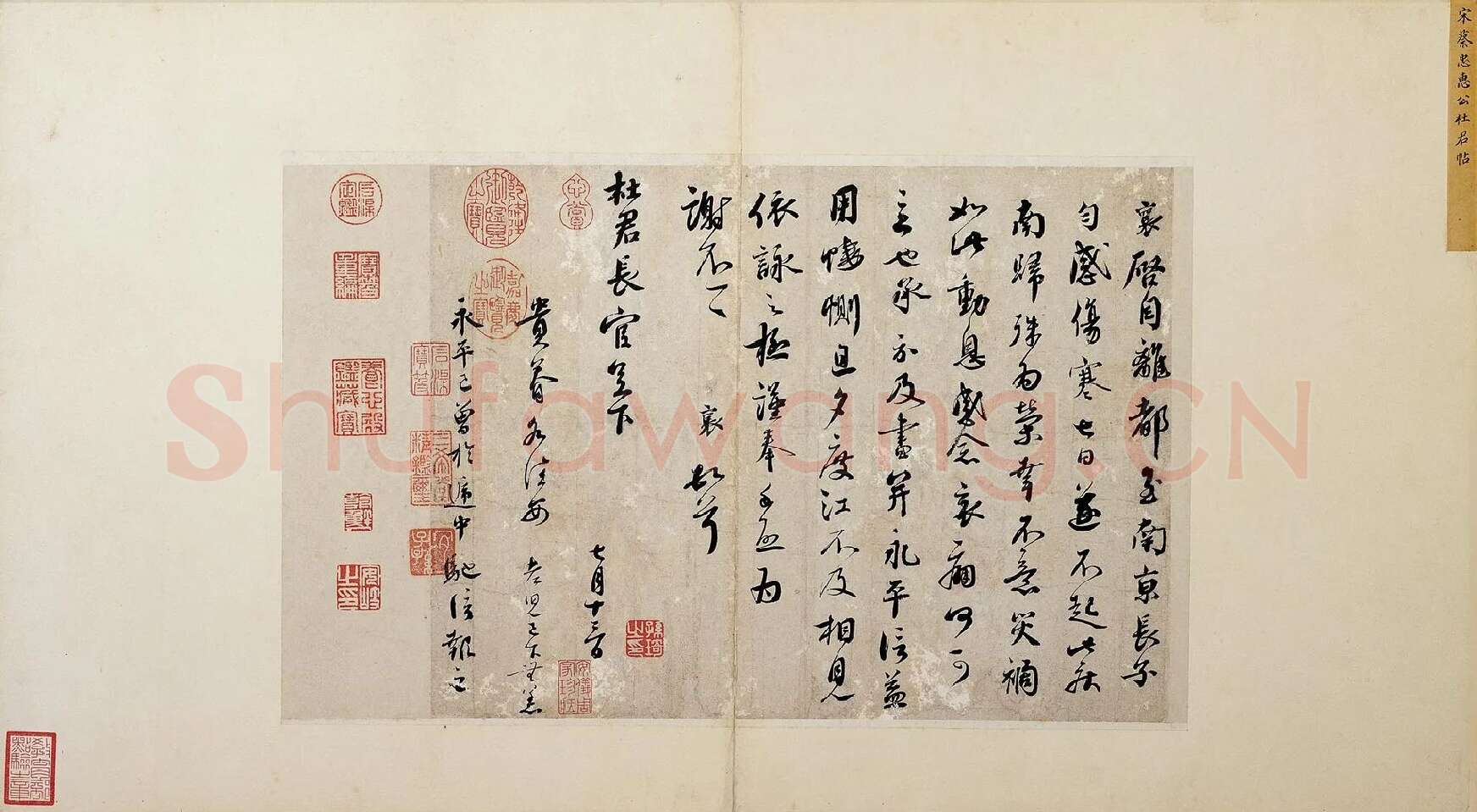

作品名称:蔡襄致杜君长官尺牍

作品作者:蔡襄

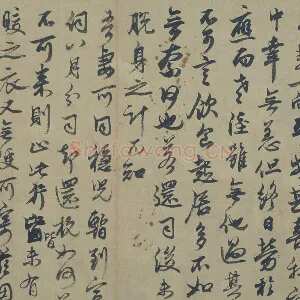

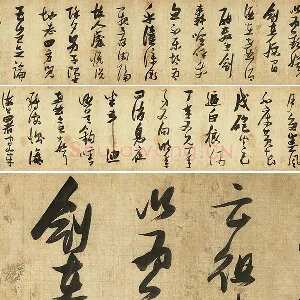

书体分类:行草字帖

作品别名:蔡襄离都帖

创作时间:北宋

原作尺寸:29.2x46.8厘米

原图像素:6880×4402像素(350 DPI)

文件大小:72.46 MB

文件格式:jpg/tif/webp

作品材质:纸本

收藏位置:台北故宫博物院

备注说明:蔡襄,行书,行草,宋代,信札

作品全图欣赏

作品简介

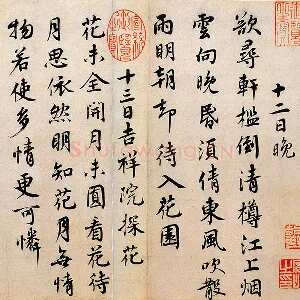

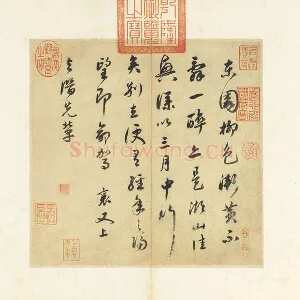

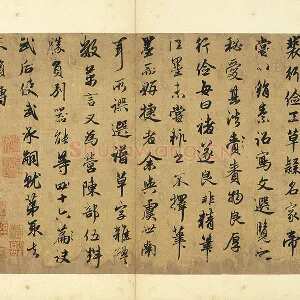

宋四家墨宝,宋蔡襄致杜君长官尺牍,页,蔡襄,行书,29.2x46.8厘米,纸本,台北故宫博物院藏。

蔡襄,字君谟,兴化仙游(今福建仙游)人。襄书初学周越,后出入颜真卿、虞世南、王羲之,而能自辟蹊径。行书第一,小楷第二,草书第三。他擅长真行草隶各体,尤以行、楷著称,更有善写丰碑巨额的绝招,誉满书苑,时与苏、黄、米并列“宋四家”。蔡天资高颖,书法入二王,行书最佳,系超法尚意书风的第一人。 蔡襄传世书迹为楷、行两体,楷体蹈唐人规矩,无甚超越,行书则个性突出,别树一帜。

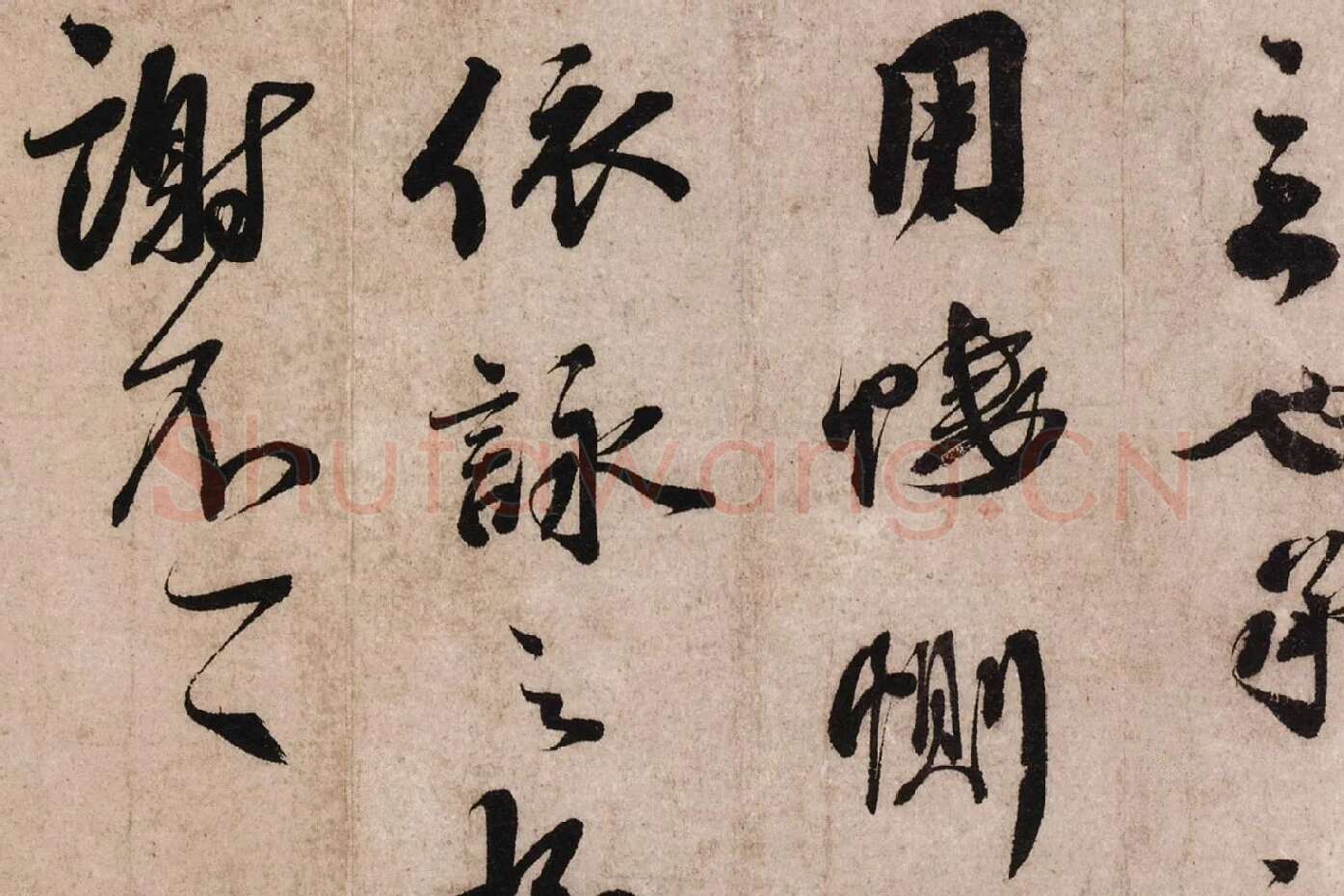

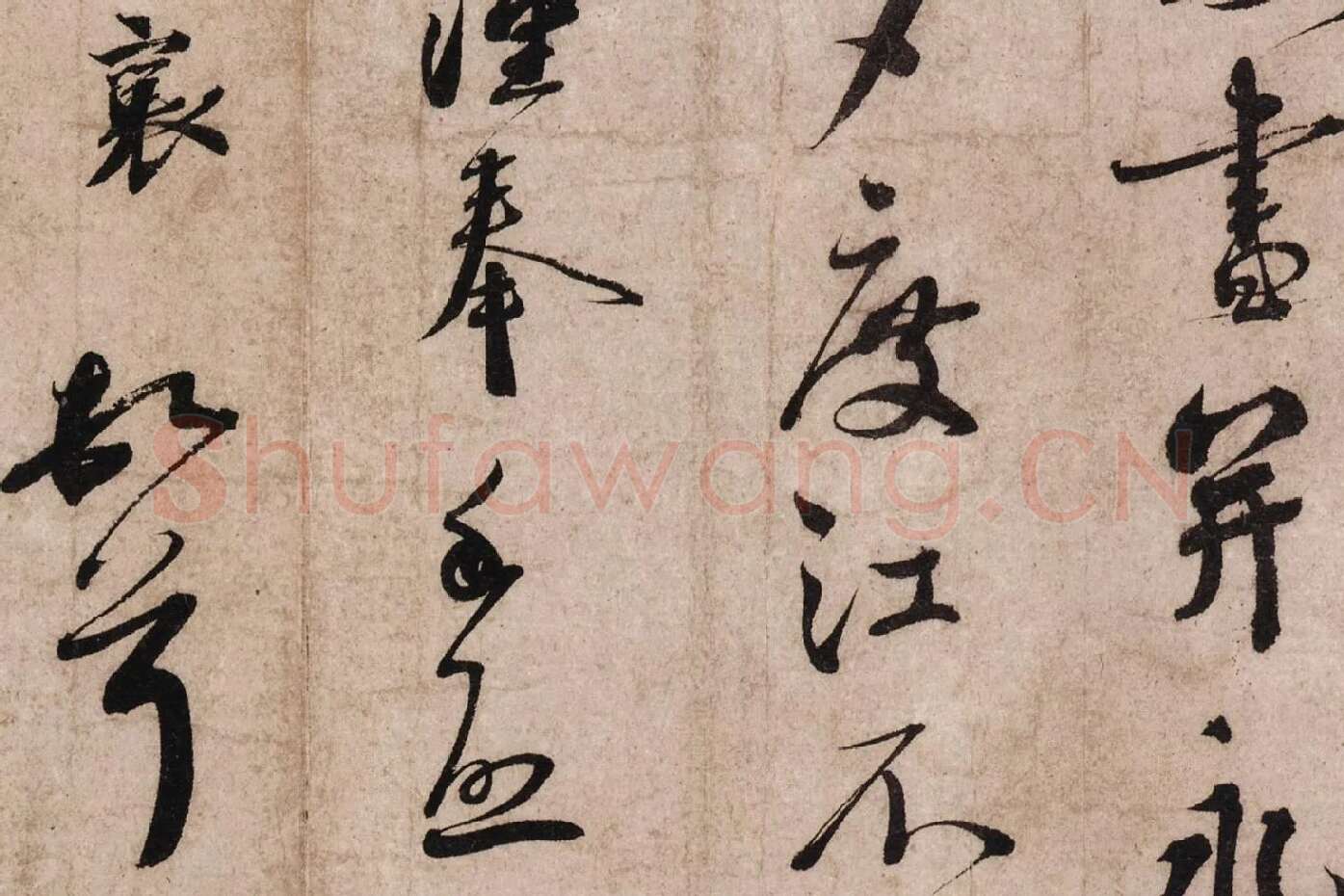

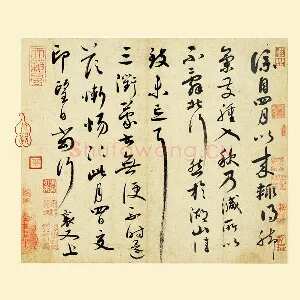

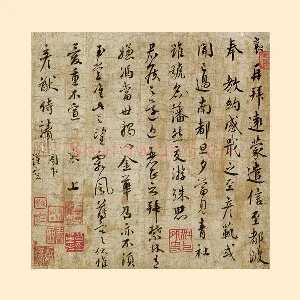

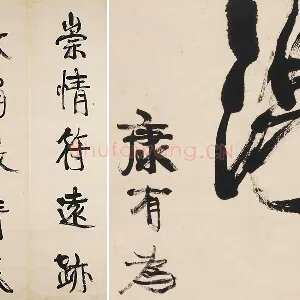

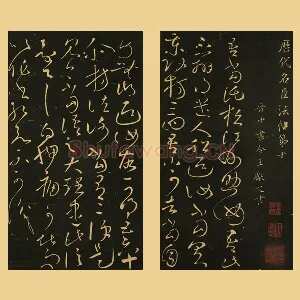

此帖又名〈离都帖〉,乃蔡襄即将渡长江「南归」途中所书,追述离都(开封)行至南京(今商丘)而痛失长子。友人来信慰问,襄作此书答谢。书法丰腴厚重处似颜真卿,兼有王献之行草之俊秀。蔡襄享年五十六岁,因而这件尺牍即可目为他成熟书风的代表作。

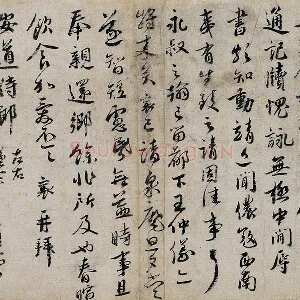

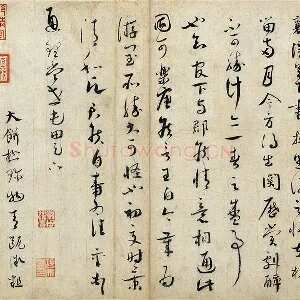

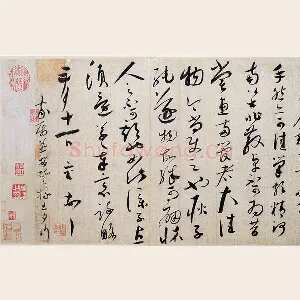

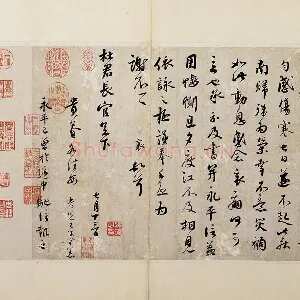

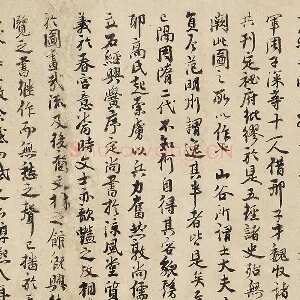

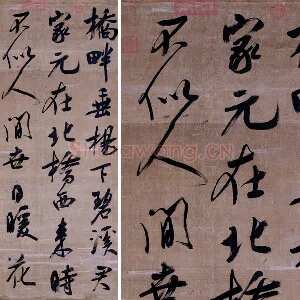

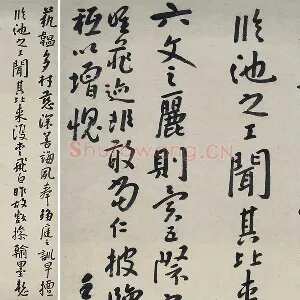

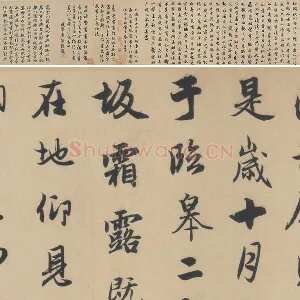

此帖可窥堂奥。从现存留下的蔡襄墨迹看,以笔札最优。其中行楷受到颜体影响较深,严谨厚重不及,但潇洒蕴藉可上追晋人。行草书明显地受「二王」影响,值得珍视的是吸收、消化了颜体笔意。蔡襄书法中的天趣,只有简札中保留最多,在日常的问答、往还中无意工书而趣味盎然。全幅22行112字,系蔡襄即将渡长江“南归”途中所书。此帖追述离都(开封)行至南京(今商丘)而痛失长子等事。至和二年(1055)六月,蔡襄出知泉州,离汴京经商丘(南京),长子匀感伤寒去世,友人杜衍来信慰问,蔡作此书答谢。信中所谓“南归”指回老家做官。蔡襄宦迹中曾两度出守福州,首次在庆历四年(1044),他33岁,第二次在至和三年(1056),四五岁。据欧阳修《瑞明殿学士蔡公墓志铭》记载,襄有三子:「曰匀,将作监主簿;曰旬,大理评事,皆先公卒。幼子巹也。」蔡匀既有官职,显然已经是成人,所以可以推断此书必定作于后一次的「南归」。蔡返乡为官本是荣幸之事,却逢中年丧子之哀事,矛盾复杂心情交杂一时,故此帖平静中含杂乱,踌躇中见伤痛。书信虽在哀伤惨淡的情绪中写就,犹不失遒丽之致,可见蔡襄襟怀与颜真卿告伯祭侄时的激烈有大异。这似乎可诠释苏轼评蔡襄「真(学颜)不如行(学虞)」的原因。颜真卿之《祭侄文稿》书于心情极其摧裂之时,但行笔恍惚、错杂;蔡襄之离都帖则书于悲喜交加之时,故行笔冲融有致,但内含哀韵。书尚宣情,意情不同,自然行笔有异,这或许不失真不如行的问题,其实蔡襄是学颜、二王的高手,与虞世南关系不大。此帖书法丰腴厚重处似颜真卿,兼有王羲之行草之俊秀。

繁体釋文

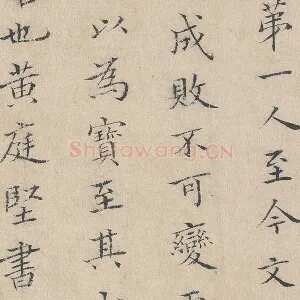

襄啟。自離都至南京,長子勻感傷寒七日,遂不起此疾。南歸殊為榮幸,不意災禍如此。動息感念,哀痛何可言也。承示及書,並永平信,益用悽惻。旦夕度江,不及相見。依詠之極,謹奉手啟。為謝不一不一。襄頓首。杜君長官足下。七月十三日。貴眷各佳安,老兒已下無恙。永平已曾於遞中,馳信報之。

简体释文

襄启。自离都至南京,长子匀感伤寒七日,遂不起此疾。南归殊为荣幸,不意灾祸如此。动息感念,哀痛何可言也。承示及书,并永平信,益用凄恻。旦夕度江,不及相见。依咏之极,谨奉手启。为谢不一不一。襄顿首。杜君长官足下。七月十三日。贵眷各佳安,老儿已下无恙。永平已曾于递中,驰信报之。

题签

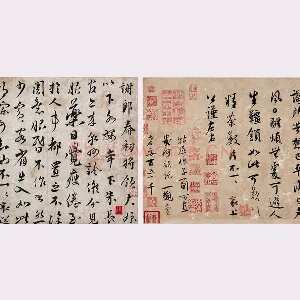

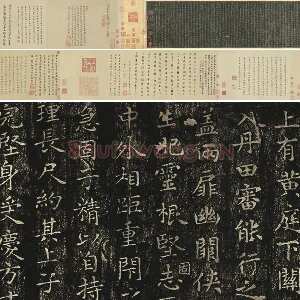

裱纸:宋蔡忠惠公杜君帖。

印记

鉴藏宝玺:乾隆御览之宝、石渠定鉴、宝笈重编、养心殿鉴藏宝、嘉庆御览之宝、石渠宝笈、三希堂精鉴玺、宜子孙。

收传印记:孙琦之印、心赏、安仪周家珍藏、朝鲜人、安岐之印。

收藏著录

石渠宝笈续编(养心殿),第二册,页1097;故宫书画录(第三卷),第一册,页141;故宫历代法书全集,第十一册,页4-37、186-193。

作品大图局部