名称:王晓光:张瑞图书法评析李路平:朗月荡心 --张瑞图书法品评

分类:书法文摘

备注说明:书法百科知识

晚明书法是中国书法史上绚丽的一章,徐渭、张瑞图、黄道周、倪元璐、王铎等一批创新派书法家,对宋元以来帖学书法进行了突破、超越。其中张瑞图(1570-1641,号长公、二水、果亭山人等)是这一创新派书家群中的代表。张瑞图书法以迥异于前人的个性风格,不但在“晚明四家”中最具新意,即使在明末清初创新派书家群中也具有突出的个性色彩,其书艺对晚明革新主义书法思潮具有引领意义。张瑞图书法的“新”、“异”、“奇”为后世提供了新的创作模式与审美理念。其书法的意义体现在他的行草书和楷书中,本文主要对张瑞图的行草书、楷书做一番分析探讨。

方硬直折,纵恣无忌:张瑞图的行草书

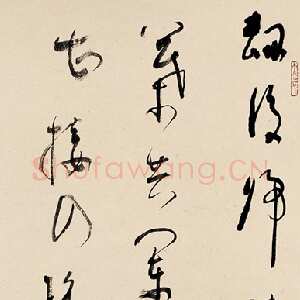

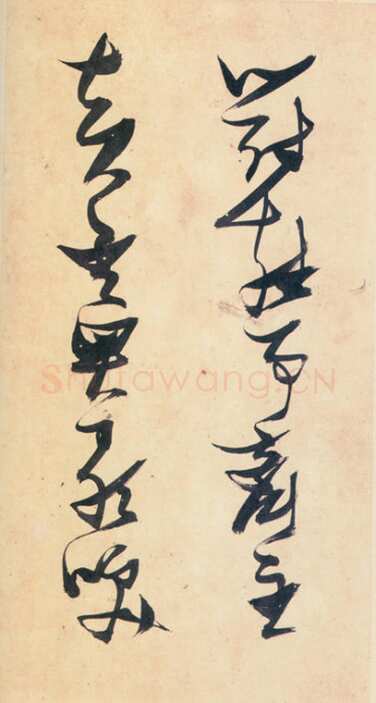

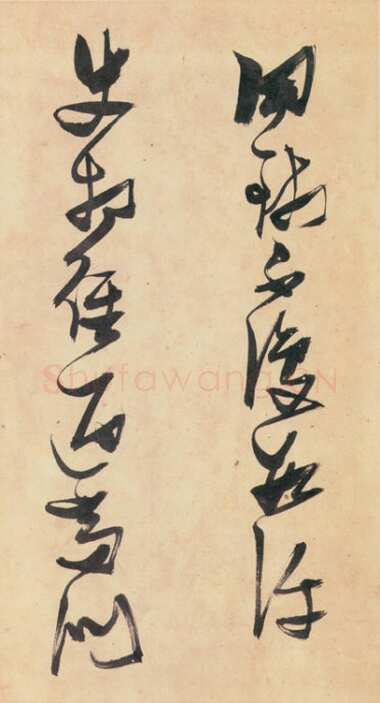

行草轴

侧锋很重要:张瑞图行草书的用笔特色

和之前书家的行草书写法相比,张瑞图用“简单的侧锋法”写行草。在他的典型行草书特别是横卷、册页类作品中,侧锋行笔很多,但其侧锋法往往不含传统意义的笔法变化,其行草笔画是“平面”的,线条宽窄差别不大,属于较“单调”的侧锋法,或者说,张瑞图行草线条推进中较少加入多余的动作。其行草用锋使毫的两个特点是侧锋和“单一化”用锋。

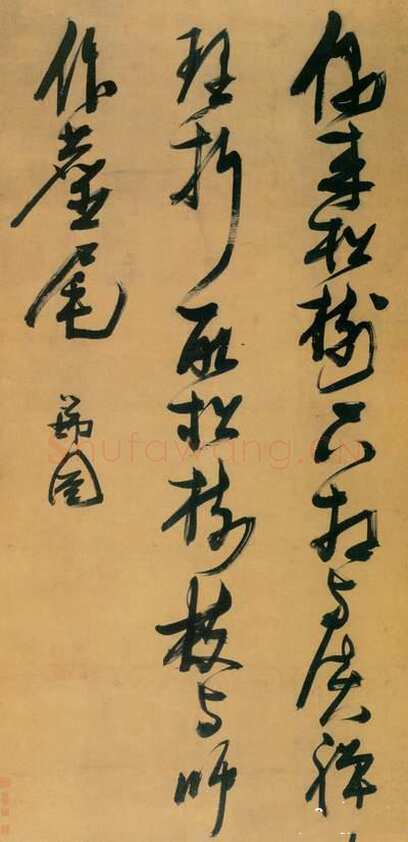

张瑞图行草书中的横画往往顺锋入笔,在随后的线条推进中加重笔力;其点线显得简单、平直、厚实、果断;点画转折处将锋毫反铺到另一面,减去提按或顿笔动作,折点处一般用直折,常形成尖利的锐角;部分竖画也起笔尖锐,许多笔画收笔也出锋;行笔速度很快;行草书线条粗细变化不太大。

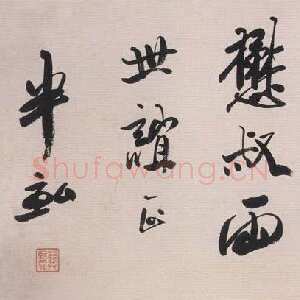

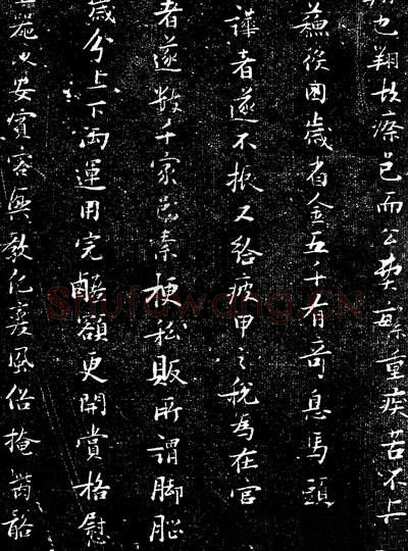

苍坪墓志局部

张瑞图行草点画特点为:方直,尖利,中实,突出重笔横势笔画等。

张瑞图行草中圆弧、曲润线条很少,点画线型大多硬利方直,直硬、方折的笔触几乎占据所有空间。历代行草书极少有他这般“全方直”写法。清梁巘说到张瑞图的舍圆就方:“张二水书,圆处悉作方势,有折无转,于古法为一变。”(《承晋斋积闻录》)方硬直折的线条理论上不利于字内部、字与字间的连续性和运动感,不利于行草书写,但在张瑞图笔下,矛盾转变为特殊的力势关系,转化为富于个性的运动节奏和书法意象:走与驻的拽放,抑闭又奔突,紧张而恣肆,滞涩又跳荡……

张瑞图行草点画线条的另一特征是锋角毕现、尖笔刺目。尖利的横画笔触最多、最明显,此外在竖画、横折笔、钩趯笔中也不少。尖利笔触是瑞图书法招牌式的形态之一,这种被其他书家避忌的露锋形式,却被他格外青睐,这是他弃古标新的一个切入点。天启六年的《后赤壁赋卷》就是尖利线条的代表。该卷中层出不穷的锐利笔画可谓横冲直刺,粗笔利、细画尖,粗线与极细线的交互冲击,让通篇充斥着点线间的搏杀。这些锋锐的笔触刺人神经,令人紧张不安。

就行草书一般的写法来说,起笔后常做等粗或细于端部的线条推进,而张瑞图则以渐粗的趋势推进线条,其结果是线的“中截”厚重扎实,无“中怯”之嫌。张书常常忽略了停驻、顿按等动作,而以中部厚重、两端细尖的写法展示了不同于常规的力度表现方式。

张瑞图的字常常突出横势笔画,这和他的横向撑张的构字原则很有关系。横画起笔尖利,在中段被加重力量和厚度;横画比较粗、重,笔力强劲,适度下弯,以致单字内横势笔画往往挤撞、相连甚至重叠;竖势笔画却少见这种现象。这种做法令单字内的纵向空间缩小,每列的纵向空间亦收缩,于是形成了紧张抑郁的视觉效果。

张瑞图为何要舍弃经典的丰富的笔法,而让自己的用笔“单一”甚至“古怪”呢?这是为求新求变。他新书风的建立基于两个切入点:一是用笔使毫方面,二是字体结构方面,后者是重点。从六朝到宋元明,书家们把锋毫的奥妙琢磨透了,各式各样的用锋法都尝试过了,张瑞图只好自创笔法。

如张瑞图写于天启六年(1626)的《后赤壁赋卷》第六行“叶尽”二字,横画起笔(顺笔直入)和一些收笔中的尖锐笔触很明显,这两字共12个折笔处,都以锋毫反向铺出的动作迅捷写出。两字的尖笔也多达十几处,“叶”中部的左向长尖笔和“尽”上部的左向长尖笔被尽力突出,连续的直折又制造七八个锐角形,令线的组合颇具冲击力,空间紧张感和“力势”冲突骤然而生。

张瑞图行草用笔“单纯”却极具冲击力,其原因一是较多使用尖利笔触,二是较少曲圆笔画,三是直折和三角形结构,四是行款上的个性安排。

横向撑拉,叠层结构:张瑞图行草书的结构特色

张瑞图行草结构特色体现为:单字纵向压缩、横向撑拉,结构紧缩,字内空间紧密,横势叠层线条结构,锐三角形结构等。