名称:王晓光:张瑞图书法评析李路平:朗月荡心 --张瑞图书法品评

分类:书法文摘

备注说明:书法百科知识

张瑞图书法单字大体上为横长结构,这在手卷册页中更突出。每个字仿佛被来自纵向之力所挤压,字被压扁;字内横势笔画被夸张、加粗,字内空间紧促狭窄。晚明书家中,王铎的结体不走偏极,显得疏密有致;傅山讲究字内空间的繁密组构,以线的缠绕、分割空间来求取异于常规的写法,但纵长开张的字势避免了闭塞感。张瑞图力求封闭单字空间的做法与黄道周、倪元璐的构字法相似。单字纵向收紧,点线尽量填满字内空间;横向里,每个字又好像被来自左右方向两股力拉拽着,而一处处指向左右方的尖利横画,以及许多向右上方突起的“横折钩”及“ㄋ”式结构,也都强化了横向的掣扯感。另外,张书字形与尺幅、形制也有关,卷册字取横势,立轴字有时也取纵势。

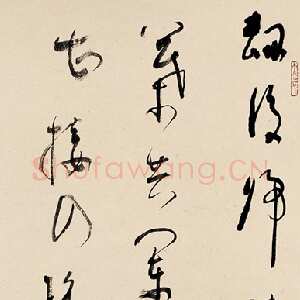

张瑞图强调横势笔画的方法,一是加粗加重这些线条,二是将一些本不是横势的笔画强制其横势化,三是把横势笔画做层层排列,可以称之为“横势叠层线条结构”。“横势叠层线条结构”是张氏单字结构和章法结构的重点表现手法。如天启七年《醉翁亭记卷》第十九行“醉翁之意”四字的点画大都处理为横势画,四字组成长短不一的横画叠列,形成很强的线条运动感:在时间节律下左右摆动着向下、向前推进,这成为瑞图行草线条的主要律动特征,也反映了他独特的横势笔画叠层结构法。

张瑞图的“横势叠层线条”又可分为“跳荡的叠线”和“稳健的叠线”两类。前者是主流,分布在卷册和部分立轴中,后者以立轴居多;就书体而言,前者多为行草,后者多为行书。“跳荡的叠线”反映出作者激越的书法情调,侧锋主导,尖利笔触多,线条偏细,纵向排挤的结构特征较明显,点线左右跳荡,“以侧锋用笔大胆而流畅地写来,就像急流从悬崖上落下来一般”(日·伏见冲敬《中国历代书法》),如《王维终南山诗轴》、《诗思因梅得诗轴》、《独坐敬亭山诗轴》等作品。“稳健的叠线”多为行书,如《李白宫中行乐词诗轴》等作品,它们点画线条厚重,中锋行笔为主,字形正方有时纵长,依然属横势线叠折结构。

叠层线条结构也体现了瑞图结字求密的倾向。章法求密和字结构繁复化是晚明一些书家的追求。叠层线条结构也体现了瑞图结字求密的倾向。章法求密和字结构繁复化是晚明一些书家的追求,章法布局求密以徐渭、傅山等为代表,他们让点画尽量占满空间,行间、字间空隙大大缩小。结字上求密的有张瑞图、倪元璐、黄道周、傅山等书家,他们的特点是单字内部点画紧密相连、排斥字内部疏朗空间存在、纵向挤压单字并加强上下字的联系,这在张瑞图、倪元璐尤其明显,张、倪作品因而有着某种相似的压抑感和挣扎、紧张的情调。

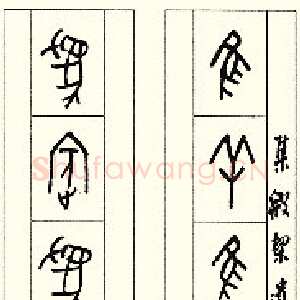

张瑞图行草书排斥圆柔笔势,爱用方直型笔画,笔画的转折处大都出以直折,直折形成的折角大多是较尖利的锐角,这样就构成他作品中大量的锐三角形——即张瑞图特有的锐三角形结构。

传统行草书的“中锋——圆笔——弧转”在张瑞图笔下变成“侧锋——方笔——直转”,这也成为他行草鲜明的特色。

“力势”关系复杂,张力充足:张瑞图行草书的布局谋篇

书法中暗含的“力势”因素是作品彰显生命力的积极成分,也是通篇章法构思的关键。张瑞图行草每个单字即是“力势”聚集的一个单位,“横势叠层线条结构”以及连续方转直折,令单字内部张力充盈,力与势随着点线的行进呈横向折返往复冲击,依左右撑拉摆动的姿态渐次向下行进,自卷首至卷末——这是瑞图草书力势基本运行态势,也是节奏的主要呈现样式。然而张书的“力势”意象不止这么简单,在左右摆动并向下(前)运动之主导“力势”以外,空间张力同时显现着不确定与复杂、矛盾的一面。主要表现在:众多向左的横画芒尖,众多指向右上方的锐角等等,它们又引导力势向字外部空间逼近,主要是右上方、左方、正下方;力势关系的复杂性还体现在字内部锐角之间的冲突。总的说来力势处于内聚与外扩、收与放的矛盾中,长尖横画、锐角的指向和横向拉拽都使力势外发,而主导性的横势往复笔势、纵向压缩的结体又将外发之力拉归字内。

局部的充满矛盾的力势关系是如何在整行、通篇里协调统一起来的呢?书家使用了以下几种手法:一是始终存在的“横势叠层线条结构”的总领;二是大多数字右上方指向的笔势;三是横向扯拉之力;四是点画笔触形态统一;五是字间的正欹对应关系。前三个因素在张瑞图行草里起到“力势”集结和统领作用,尤以叠层线条结构为主——该结构是张书统一感和连续性实现的不可或缺因素。

瑞图行草为求得整体视觉上的统一感,还做了以下几方面的努力:

个性化的点线笔触在一幅书作内前后一致;字组单元、纵列单元内点线笔势统一,字的倾斜角度也相似;字间连线虽少,但上下字距离近,所以虽单字独立却不影响势与气的上下贯通;增大行间距:立轴行距约一字宽,卷册行距约两字宽度——这在当时很时兴,董其昌、倪元璐、黄道周等也讲求宽行距,以突出纵列(行)自身的连贯性,使“力势”的纵向动机更趋明朗。

张瑞图式的“力势”关系和通篇布局手法引发了矛盾、复杂的书法情态,形成多面的“书法性格”。

以行写楷:张瑞图的楷书

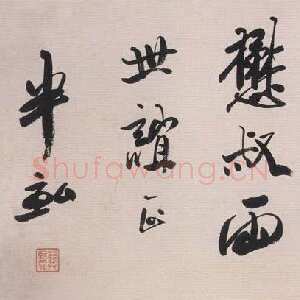

张瑞图虽以行草书闻名于世,其实他的楷书也颇具个性风格。

张瑞图的小楷成熟较早,主要取法锺繇等魏晋小楷。张瑞图曾说:“晋人楷法平淡玄远,妙处都不在书,非学所可至也。”(《果亭翰墨·书评诗评》)他在魏晋基础上广泛借鉴历代楷模,在他早期的《录袁昂古今论书轴》里除了锺、王外也可看到苏轼等宋元书法的影响。万历四十三年(1615)的《小楷陶渊明桃花源记》是其个性小楷的开始,该作和收于《果亭翰墨》的《书评》、《瀛海公署观画角鹰屏风歌》等可看作张氏中期小楷代表。张瑞图的中期小楷在天启二年曾被董其昌赞许过。这一时期他的楷体能率意而出,力求挣脱元明以来整饬秀丽的楷风影响。瑞图崇祯元年(1628)春写的《王苍坪墓志》(1984年河南郸城出土)可看作其中、晚期过渡之作,也可作为考察其楷书的例子。

“以行为楷”是张瑞图小楷的特色,他在小楷《岳阳楼记》题记中曾叹曰:“以行为楷二十年矣!”《王苍坪墓志》不仅“以行为楷”,甚至“以行草为楷”,行、草写法同时融入楷体中,“后”、“洲”、“胜”、“之”、“交”、“多”、“足”、“故”等字即用行、草法。“以行草为楷”也透露了不少(楷及行草)风格渐变的信息:单字渐趋纵长,点画间由扣紧趋于松脱,字内空间比以前宽疏,晚期头重脚轻的“倒三角”字形在此作中不时出现,在张书中始终起重要作用的左重撇、重横画在该作中仍不可或缺,并由这类点画带动而转向重轻粗细对比(而中期书作线条粗细比较均衡)。该墓志小楷与一年前的《行楷心经轴》风格相近。该墓志、《行楷心经轴》以及天启七年的行草《后赤壁赋卷》、《梦游天姥吟留别行草册》、天启五年的《听琴篇诗卷》等都凸显了中期至晚期过渡的特征——张瑞图在天启后期即尝试又一次新变了。《诗偈册》、《王绩答冯子华处士书册》、《和陶渊明拟古诗册》等作代表了瑞图晚期小楷风貌。

《王苍坪墓志》可算是“潦草”的楷书,远不如早于该墓志一两个月前的小楷《题文嘉两洞记游图册》(天启七年丁卯腊月)及后来的《王绩答冯子华处士书册》、《和陶渊明拟古诗册》等那样工整,不过就当时书写墓志而言不为奇怪或不恭,墓志文的写刻在唐以前极认真,“唐中期开始,多以行楷书入志,结体由方正转向长形,书、刻均很潦草。”(赖非《齐鲁碑刻墓志研究》)加之该志为横式布局,志石无界格,纵有列横无行,也为瑞图自由发挥、以行为楷提供了空间。明清志石书写的一个特点是追求艺术性,体现在横式布局、钤加印章等方面,《王苍坪墓志》即属此类,此作以行为楷,集大楷小楷行草篆书于一志,更强化了艺术性。

《王苍坪墓志》志盖为少见的张瑞图大字正楷和篆字,明清时以楷书(大楷)为碑额、志盖者尤少,所以显得珍贵。该志盖大楷风格游离于张瑞图典型书风之外,个性不鲜明,不但与其小楷大异其趣,与其常见的巨轴(大字)行书也不相类。但张瑞图大字并非仅此一式,天启丙寅(1626)书白毫庵石刻可能是他字径最大的正楷,为“崇德”二字,字径约35厘米。崇祯庚午(1630)的《禅鸡冢碑》字径8厘米多,碑分四段,各高180厘米、宽37厘米,共二百多字。以上两处碑刻大楷风格各不相同,亦不似《王苍坪墓志》,《禅鸡冢碑》之大楷有些接近张氏行书风格。

张瑞图书丹刻石还有:

《卫民祠碑》(晋江博物馆藏),瑞图万历四十八年回晋江时撰文并书,行书9行,凡252字,题款“万历庚申翰林编修郡人张瑞图撰并书”。

《晋澄李先生祠碑》(存泉州市丰泽区浔美村),天启五年立,瑞图书,记载贵州副使李晋澄生平事迹。

《宋王梅溪先生题承天寺十奇诗》(泉州),天启六年张瑞图将南宋诗人王十朋诗书刻于石碑上,落款为“天启丙寅书于湛初上人之无垢轩中果亭居士张瑞图谨书”。

此外还有《思复陈先生小传》、《禅鸡冢碑》等。

乾隆年间《泉州府志》称张瑞图蘸发泼墨,奇姿横生,尤精大书匾额。乞者多不择人而与。泉州承天寺“香积堂”,通淮关岳庙“充塞天地”,花桥亭“真人所居”,晋江青阳白毫庵“白毫庵”、“崇德”,南安雪峰寺“应身慈济”,同安禅露“妙莲庵”等,均出自张瑞图手笔。张瑞图同乡、北宋书家蔡襄两知泉州期间除留下著名的《万安桥记》外,还有许多大字题书留在泉州、福州。张瑞图大楷或许曾受蔡襄、赵孟頫等影响。

张瑞图书法特色独具,不过也有人指责他的书法锋芒太过、不储蓄、形式上过于偏激、缺乏温文尔雅的格调。其实,无论是“偏激”、“外露”还是“怪、异、丑”,正点出张瑞图标新立异处。也正因如此,张瑞图书法对元明传统帖学而言,显示出强烈的个人风格,成为晚明创新主义书风的代表书家。张瑞图有一方白文印章:“兴酣落笔摇五岳”,正是他书法风格的极好写照。