名称:书谱

分类:书法文摘

备注说明:书法百科知识

我作为书家,常常有对古代书法进行深入理解及对书论深入研究的愿望。

因此,仅仅读全部是铅字的专业书,将无根据的传说、故事或跋文称为文献,如同写小说似的杜撰,盲目抄袭引用,而对具体的字形与笔画、图像却并不重复。

浏览一下《书道全集》,大型展览的图录之类的解说,仍旧是在纸的长度,生卒年月、官职、政府收藏机构名称等(个人收藏人名因现今是不允许公开的),以及过去收藏者的传入(古董的价值)方面下功夫。作品等同于根据图版加入难懂的汉语即铅字,将相同的内容稍作变化重复发表,因此并没给书家带来什么印象。

“鸟的目”是从很高的地方鸟瞰全局。“虫的目”是从草的根部分析观察细微处,我作为书家的理解方法是透彻反映比较碑法帖(用透明纸映着反复誊写法帖——证据物件),这样像对照指纹一样高水平的识别、鉴定就成为可能。

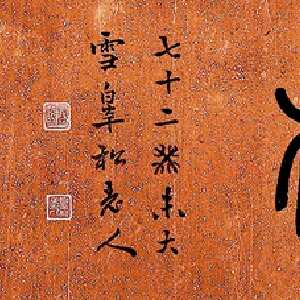

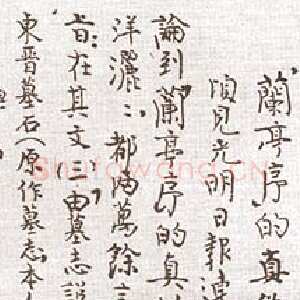

但是,孙过庭的《书谱》即使在古代也是有相当高的水平的。总之,如果追溯到初唐,可以说是“断简残墨”,可信的真迹很稀少,而在这本煌煌巨著中书者论及三千数百字,是颇有气概的草书遗迹,弥补了没有真迹遗存的“二王”法帖的不足,奇迹地顽强地压倒一切地存在着。

并且,今天我们回顾的真迹是唐代所写,并且制作成了反映宋、元、明、清各时期崇尚的法帖,也带来各时代资料中某些主观性主张,今天依旧守着这个金科玉律,那些资料中也有很多错误,但这件事经过13个世纪有了戏剧性的变化,最后是因松本芳翠事件而很巧妙地解决。

■唐代 可以了解至今奇迹般保存下来的真迹与它的写本存在的事情。

■北宋末 宋徽宗首次用真迹本把《书谱》翻刻在《太清楼帖别卷》,官刻、集帖、精刻。不久北宋被金灭,至今也没听说《太清楼帖别卷·书谱》的流传情况。

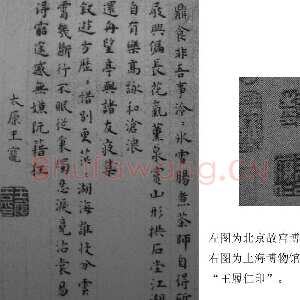

这之后,把《太清楼帖别卷·书谱》当作底本落上“元祐”年号的(伪款)就是“元祐薛绍彭本”,再翻刻后在世上通行。刘鹗藏与之同石的(误称)《太清楼帖别卷·书谱》跋文里这样断定“……明以后的刻本,如《停云馆》、《安麓村》、《三希堂》帖等,所依之处皆是偏(侧锋)与中(中锋)互用(交替使用)的笔迹,但薛绍彭元祐年间所刻的是用纯(不杂)中锋,与这点相符,如果不依据这点,那也没有之后怀疑宋刻的事情了。所拓用纸也是宋纸,如果不当太清楼,那当谁好呢……”这样没根据地确信,那他的想法是很难改变了。

宋以后所表现的古法是用中锋,最近是偏锋(侧笔)的概念,(伪款)“元祐薛绍彭本卷末”的“元祐二年河东薛氏摹刻”是最初刻的还是之后追加刻上的事很难判断,原文在刻法上也有很多不同。无论怎样,一旦确信(伪款)“元祐薛绍彭本”是最早的而想找到原因,反而却加深了误解。

到明朝文徵明得到真迹本的后半部分,前半部分是把此时传世的《太清楼帖别卷·书谱》作底本翻刻在《停云馆法帖》里的《书谱》。

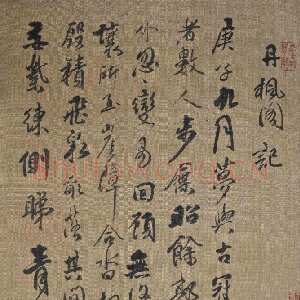

■民间刻,集帖,精刻 进入清朝,天津的安麓村得到了真迹本,首次翻刻成单帖“天津安麓村本”,把纸破处、改写及墨的污渍处都修正后刻出,章法与字形全与真迹本相同。

■民间刻,单帖,精刻 乾隆帝是用真迹本翻刻《三希堂法帖》的,在实物上虽然《三希堂法帖》与“天津本”相比较,多少要差一点,这是刻手不好的原因吧,但一个一个字详细地对照真迹,几乎可以以假乱真。

■官刻,集帖,最精刻 日下部鸣鹤在1919年(大正8年)—1921年(大正10年)《书道春秋》杂志里看法有错误“……我判断取的是‘元祐本’,《书谱》作为‘元祐本’首先被印出发行,文字隽拔挺秀,这是应该注意的,学“天津(安麓村)本”的人写草书笔不能软,转角时有些笔画易偏锋,幸好‘元祐本’没有这个弊病……”