名称:关于傅山书法中的伪作问题

书法家:傅山

分类:书法文摘

备注说明:书法百科知识

傅山作为明清鼎革之际的遗民已被载入史册,他不忘故国、蒙难坚贞的精神也广为流传。在学术上,他倡导子学,多有发明,即是理学、佛学、金石文字也独树己见。他精通医学,辨证施治,被誉为神医。他同时又是一位书画家,擅长水墨丹青。尤其书法接明末连绵大草之续,成为一代之殿军。正因为如此诸多因素,傅山的书法一直被人们所重视。清末到民初,随着列强的侵入和“三民主义”的提出,所激起民族主义情绪日益高涨,傅山作为民族精神的典范成为楷模,在民间更奉若之神灵。故而,其书法作品超越于艺术价值披上了一道正义和神秘的色彩。随之而来的是仿制的赝品也日益泛滥,加上傅山在世和辞世后代笔、临摹、抄录等各种原因,使得傅山的书法作品鲁鱼豕亥,真假难辨。以至今日,一些重大出版物和拍卖市场也难以幸免,将一些已有定论的伪作赫然刊出,显示出对学术的漠然和冷酷。为了进一步理清傅山作品中的真伪,现将傅山书法作品中出现伪作的问题作粗略的探讨,望有识者批评指正。

一、代笔

书法中的代笔,是指书家为了应酬,授意幕僚、子弟或门生替自己书写,并得到书家自己认可的。清·梁绍壬 《两般秋雨盦随笔·代笔》:“古书名家,皆有代笔:苏子瞻代笔,丹阳人高述;赵松雪代笔,京口人郭天锡;董华亭代笔,门下士吴楚侯。”

傅山在世时,为其代笔的主要有两人,一是傅山侄子傅仁,时间大约在傅山六十五至六十八岁之间;一是傅山之子傅眉,多数在傅山六十八岁以后。

《傅山全书》卷四十二《不为人役》云:

文章小技,于道未尊,况兹书写,于道何有!吾家为此者,一连六七代矣,然皆不为人役,至我始苦应接。俗物每必面书,以为得真。其实对人作者,无一可观。且先有忿慲于中,大违心手造适之妙,真正外人那得知也!然此中亦有不传之秘。强作解人,又辄云能辨吾父子书法,吾犹为之掩口。大概以墨重笔放、满黑桠杈为父,以墨轻笔韶、行间明婳者为子。每闻其论,正詅痴耳。三二年来,代吾笔者,实多出侄仁,人辄云真我书。人但知子,不知侄,往往为我省劳。悲哉!仁竟舍我去一年矣。每受属抚笔,酸然痛心,如何赎此小阮也?乙卯五月偶记。

傅仁为傅山兄傅庚次子,戴枫仲《傅寿元小传》:“寿元,明茂才傅庚字子由之中子也。子由先娶于韩,生襄,才而早夭。又娶于李,生仁,骨干修削,黄发火色,性僻洁,五岁而孤。”傅襄亡于崇祯十三年,年十九岁。娶孝廉李中馥女,同日仰药殉。傅仁生于崇祯十一年,去世于康熙十三年夏,年三十六,其时傅山为六十八岁。乙卯为康熙十四年(1675年),即傅仁去世后第二年。傅山在此所说“三二年来,代吾笔者,实多出侄仁”之语,表明了傅山在六十五至六十八岁这一段有些书法作品多是由傅仁代写的。

代笔,最起码的条件是对所代书家作品的熟悉,并经过长时间的临写训练,只有这样,才可乱真。傅仁只所以为傅山代笔就是具备了这些条件。

戴枫仲《半可集》卷一《傅仲寿元小传》云:

寿元喜为书,才习公它先生真行,便得其形似。尤长于作鲁公体,间为先生代作,外人莫能辨也。

《傅山全书》卷十《哭侄仁六首》亦云:

自喜学我字,人看乱老苍。临池天性好,把酒醉歌强。长处从何忆,俄然触著伤。几时诗注见,半剌启予忘。

所以,对傅山六十八岁以前作品的判断要注意傅仁的代笔问题。

傅山六十八以后书法的代笔者只有傅眉,虽然傅山没有明确说明傅眉在那个阶段为自己代笔,但从其言语和傅眉诗文中还可以流露出一些信息。

傅眉《祝敬持翁》诗题注:代父。诗为:

太原令君孙北海,敬持北海之丈人。苛细不拘翁婿礼,眭夸差可为等 。北海以我游方外,使我为祝知我真。三千里外高霞红,半醉酡言映酒樽。海云多紫晋云青,青云紫云通精神。敬持今年八十岁,道人今年七十五。老人问老生欢喜,老脊强直不肯偻。至乐只有老人知,何能复向少年语!京口美酒甘於乳,太行南望遥劝汝。

七十五岁,是傅山参加“博学鸿词科”回到太原的第二年,人老了,对一些应酬,不但字要人代笔,诗也不愿多写了。不然,对于为人祝寿的诗是不会让儿子去代笔的。既然代写诗,诗稿当然是傅眉所写了。

傅眉代父应酬书写也有相应的条件和能力。傅山《哭子诗·哭字》云:

似与不似间,即离三十年。青天万里鹄,独尔心手传。章草自隶化,亦得张索源。玺法寄八分,汉碑斤戏研。小篆初茂美,嫌其太熟圆。《石鼓》及《峄山》,领略丑中研。追忆童稚时,即缩《岣嵝》镌。黑知黑主日会通,卒成此技焉。伤哉畴昔劳,聊带老夫权。云不能执笔,疾革一日前。此笔真绝也,砚池墨泪涟。

这里的“聊带老夫权”指的就是代笔。

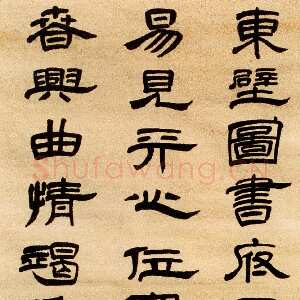

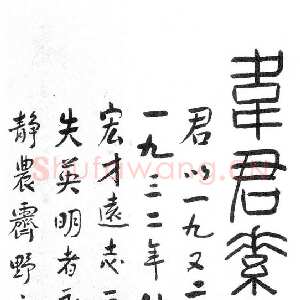

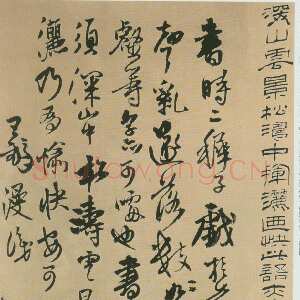

不仅如此。晋祠博物馆藏傅眉一幅书作,其落款“傅眉书”的“书”字,繁体,收笔带出很长(图4)。而傅山的代表作中落款署名多为三种类型:一、穷款,只落山或傅山,无“书”字。二、有“书”字,而用草体。三、用繁体草化者,末笔为收势。此可参看(图1)、(图2)、(图3)。这种写法一直延续到傅山的晚年。故“书”字末笔牵带过长的现象,不是傅眉的代笔,便是后人的作伪。

二、临摹

临摹是学书的必然阶段。南宋姜夔《续书谱》云:“初学书不得不摹,亦以节度其手,易于成就。”又云:“临书易失古人位置,而多得古人笔意;摹书易得古人位置,而多失古人笔意。临书易进,摹书易忘,经意与不经意也。”所以通过临摹,既可以学习前人书法的技法、笔意,乃至神韵,也可以通过复制来保存古代的法书。

关于傅山书法中出现的一些伪作问题,实与好之者临摹有关。临摹者不但有傅山的子侄、孙子,还有其学生。

《傅山全书》卷四十二:

仁哥作字极有性情,临我《急就》二三段,即有得。作此与之,为入古之阶。

又同书同卷:

昨见莲和尚临王右军七八帖,甚可喜。吾且几为此事死,尔复欲造此三味耶?万万不可开此门户。传语后人,勿复学书,老人痛徵之也。

仁哥即傅山的侄子傅仁,连和尚是傅山的孙子傅莲苏。

《傅山全书》附录五载清苑王鳦《太原段帖序》:

初余当总角时,即闻山右有公他先生。稍长,学其书,读其文若诗,虽未能索解,而心窃好之,盖常以不得游先生之门为恨者数十年。岁癸亥,以假馆魏榆,始受学于先生。

先生之门有段子叔玉者,博学多通,尝集先生各体书,手自勒石。将公诸天下,先以示余。余学书虽不成,然常有管蠡之见于先生矣。

王鳦在序言中不仅叙述了自其心仪傅山而后游学傅山之门的经过,更重要的是通过“少长,学其书”,以至于游学其门对傅山书法有了更为深刻的了解。“其神姿卓荦,则松竹之表秀干云;其逸气飞扬,则鸾鹤之腾天上汉也。若其规矩从心,疾徐应手,如工倕之指与物化,庖丁之官止神行,无法不该,物美不具。”这种评价只有耳濡目染、心仪手追,才能说得出来。

《太原段帖》则指的是傅山的另一门生太原段叔玉所刻的傅山书法丛帖。故《序》中“先生之门有段子叔玉者,博学多通,尝集先生各体书,手自勒石。将公诸天下,先以示余。余学书虽不成,然常有管蠡之见于先生矣。”说明了段叔玉对傅山书法的熟悉。

《傅山全书》附录五段氏《太原段帖俚言自序》亦云:

予素爱字,而不能书。欲学书,而苦无帖。其爱欲字帖之心,未尝一日少息也。稔闻版筑桥梓,文超两汉,字迈二王。虽然有意瞻韩,奚乃无由御李。甲寅岁,适逢周太守命,勉刻曹侍郎诗于晋祠,偶为寿毛先生所物色,遂以李提之为介绍召收门下。从事数年,虽不能临池搦管,而双钩抚勒,皆先生教而受之也。

傅山在世时,从傅山习书者除傅眉、傅仁、傅莲苏等家人,即段叔玉、王鳦诸弟子外,尚有高平牛兆捷等。傅山过世后,数百年来临习其书或受其书风影响者何止数百人。所以,傅山传世书法作品中多有临摹作品混淆于其中。如辽博所藏傅山《丹枫阁记》即其一例,林鹏先生《丹崖书论》中已作辩证,此不赘言。