名称:书谱

分类:书法文摘

备注说明:书法百科知识

一、孙过庭其人

说起来,孙过庭这一人物是一个谜。尽管他给后世留下了不朽的《书谱》;而作为官员的孙过庭其地位不高,在新旧两《唐书》中似乎也没有传记。不过,与孙过庭同时代的文学家陈子昂所撰的《孙君墓志铭》和《祭孙录事文》中有关于他的约略记载。另外,于唐天宝之际成书的《述书赋》“窦蒙注”和张怀瓘《书断》中,亦存孙过庭相关的载录。但是,这些记录和后世北宋《宣和书谱》里所书事迹不尽相同,间存异处。

关于名字,《书谱》称撰者孙过庭,陈子昂《孙君墓志铭》称孙虔礼,论者认为是另有其人。《祭文》曰:“元常既没,墨妙不传,君之逸翰,旷代同仙。”能和草圣张芝抗衡的书家,应该就是此人孙过庭吧。

恐怕似“唐人多以字行”,称谓之不同乃名和字的混杂而引起。再是“吴郡”和自署的地名,在唐代的行政地名中不见,从出生于“吴”地这一地域概念而言,这里是他的祖籍吗?而现籍还是不能明了。因此,无论是哪一种孙过庭行状,正确的记录是没有留下的。

二、孙过庭的生卒年

著论中涉及孙过庭生卒年,但不管是何种记述,皆扑朔迷离。

《书谱》曰:“余志学之年,留心翰墨,味钟张之余烈,挹羲献之前规,极虑专精,时逾二纪。”文尾又云:“垂拱三年写记。”于此,“垂拱三年”的“三”字,始为“元”字,“三”为改写。“志学之年”,按《论语》之说为“十五”岁。“二纪”,若以“十干”为一纪,是“十年”;若以“十二支”为一纪,则是“十二年”。故简单地推算,孙过庭在垂拱元年(685年),时三十五岁(按“十干”);垂拱三年(687年)的话,就是三十九岁(按“十二支”)了。然而,历代书论之集大成之《书谱》,难道不过是仅留下书法之名迹吗?我们从中尤能悟到一些见解。“二纪”属“极虑专精”之时,并非是于“志学”所经历的时期,“逾”亦非“达到”之意,这里应该释为“越过”吧。

又如《宣和书谱》曰:“文皇尝谓过庭小子,书乱二王。”如果此说值得信赖,那么其时间当在唐太宗崩御(649年)之前。由孙过庭可乱二王之程度书法之事,可以推测到他的年龄。然而它的可信性又是如何呢?按《祭文》所载“忽中年而颠沛”,“枉大当年,嗣子孤藐”,孙过庭似乎是英年早逝的。《墓志铭》撰者陈子昂,于公元694年遭牢狱之灾,翌年,死在狱中。应该确信,《墓志铭》是作于其投狱之前的。也就是说,孙过庭死于公元694年以前。总之,孙过庭生卒年确实是无法弄清楚。

三、《书谱》是孙过庭的真迹吗?

《书谱》确实属于孙过庭所书吗?传记中很难获得他写此书的确凿证据。

《书谱》文首有“吴郡、孙过庭”字样,但无“书”字。文末有“垂拱三年记”,但不置名字。尽管文章是孙过庭的,可书者同样是他吗?

今天,虽然在《书谱》和其他文献中留下了孙过庭书法与传记,与之传世的诸如《草书千字文》、《景福殿赋》等,认定是与所谓《书谱》同笔,可这两种咸被判断不是唐代的墨迹,而是后世所伪托。只有《书谱》,果真属唐代之书,而且是孙之真笔吗?

事实上,清王朝灭亡后,墨迹本《书谱》通过写真、珂罗版的广泛流布而被世人周知是始于1920年。在这当中,似见到由后人所作的多种摹本。主要的理由是:至今所知的《书谱》刻本,享有善本之称的是所谓“薛氏本”(元祐本),然此本远与“墨迹本”异趣;那么,还不如说与之相似的则是“安刻本”(天津本)。

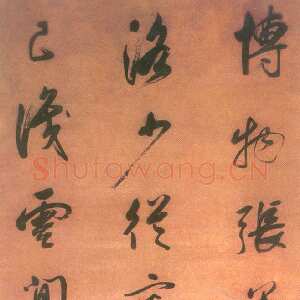

昭和四年(1929年),松本芳翠在其主办的《书海》杂志发表了著名的《节笔论》。《书谱》即现存的墨迹本是所有刻本的底本,并证明了墨迹本不是“双钩填墨”的摹写本的事实。其论据为:《书谱》大概是在折叠为八分(2.7cm)为间隔的纸张上书写的。笔锋经过折线而产生冲突的部分,线条出现类似“竹节”般的不自然笔致,即“节笔”。这种“节笔”,无论是哪种刻本皆与墨迹本相同,存在这一情形。墨迹本的用笔线条中留下了折行的痕迹,从写真等,若仔细观察“节笔”部分,笔势自然,决非类似“双钩填墨”等技术摹写,从而确定了《书谱》乃是真迹。《书谱》笔致清晰,节奏明快,能占唐代名笔之位置。应该认为是孙过庭书写的(见图1)。

四、“点去”和“改写”

《书谱》云:“夫自古之善书者,汉、魏有钟、张之绝,晋末称二王之妙。王羲之云:顷寻诸名书,钟、张信为绝伦,其余不足观。可谓钟张信·为·绝·伦·其·余·不·足·观·云没·”始写仅数十字,就和前行文字重复,用旁点加以订正(“点去”),可谓是浅陋的目误。这里应该是书“钟张云没……”的,极靠近前行的“钟张信为……”因眼花缭乱而误写。这误写极相似于抄写他人文章。书写自己的文章,从开头就犯这样的目误是颇为粗忽的。不禁对撰者孙过庭《书谱》为他自己所书产生了疑问。

《书谱》中,像这样的“衍文”,用旁点的方法消除,即“点去”的部分,在整篇中竟有十数处,其中有几处所犯的都是同样的单纯的目误。例如第83~84行中的“然消息多方性情不一乍刚柔以合体或蒙”十七字(见图2)实为后文第266~267行的文字(“或”后文书以“忽”),这决不是简单的目误所能说明的。还有如第69行点去的“轻重之”,旋即又改为“挥运之”再续写的情况。这就无意中流露出是一边在推敲一边在改写的形迹。确实如此,《书谱》末行“垂拱三年写记”,开始写作“元年”,之所以改为“三年”,恐怕是孙过庭在垂拱元年写的是草稿,三年中边推敲边修正改写。

即使是相距甚远的文字,也会因目误而被“点去”。为何会出现这样的情况呢?这也不是他未曾研究周边的文章所致。例如第164~165行中的“其有显闻当代,遗迹见存,无俟抑扬,自标先后”。在第152~153行曾一度书写而被“点去”,第183行再次书写而又“点去”。何故出现如此反复“点去”?其中之谜却是难以揭开的。

五、“序文”还是“全文”?

现存《书谱》文章之前,有宋徽宗的瘦金体题签:“唐孙过庭书谱序。”北宋内府的藏品目录《宣和书谱》中有“书谱序上下二”之记载。但是,《书谱》文章中,自始至终,不见“序”文。而且卷末的十行是“跋语”文体,最后以“垂拱三年写记”完篇。那么,《书谱》果真是“序文”,抑或“全文”?

类似“跋语”的十行中,有“……今撰为六篇,分成两卷”之语,若以《书谱》全篇观之,应该是有六篇之分的。清代朱履贞在《书学捷要》中对《书谱》试作六篇的分段,而现存《书谱》的是前两段,后四段佚散,也即是失去了下卷。近年,有关对《书谱》的文章相继发表了六篇分段说。有中国的朱建新,日本的西川宁、松井如流、西林昭一等。各人的分段之说稍有出入,不完全一致。大致上宁可把《书谱》看作序文的文体,而且从“谱”的意思而言之,《书谱》当是列叙书家之优劣和品第。从这一方面去理解,是绝不会误入旁歧的。宋代有《书谱序》之称,这就是它的理由吧。前述的陈子昂《墓志铭》记载,“将期老而有述,死且不朽……志竟不遂,遇暴疾卒……”也许蕴含孙过庭为立谱式而作《书谱》,然未竟事业遂早逝的用意。

启功先生认为,唐张怀瓘的《书断》又称《书谱》为《运笔论》,殆以既无谱式而称之为谱,义有未合,故就序文所论,为立此名,俾符其实而已。

六、“卷下”之谜

“序文”还是“全文”?二者都成了问题,而“卷下”存在吗?亦是个谜。

《书谱》卷首有“书谱、卷上”字样,其后则不见“卷下”二字。但是,最后处相当于跋语部分又有“今撰为六篇,分成两卷”之记。那么,何处尚存“卷下”?又如上见,《宣和书谱》有“书谱序上下二”之记,“下卷”又是以如何的状况而被收藏的呢?

启功先生认为,孙过庭的“卷下”,尚未书写人已卒亡。徽宗内府时,现存《书谱》分为一半,装订上下二轴。证据是瘦金体的题签“唐孙过庭书谱序”之下稍微有“下”字残留,也许后人在把二轴合装之时,上轴的题签已散失,而移装了下轴的题签。