名称:沈寐叟先师书法论提要

书法家:沈曾植

分类:书法文摘

备注说明:书法百科知识

沈寐叟先师,讳曾植,字子培,号乙盦,晚号寐叟。浙江嘉兴人(一八五O一九二 二)。清同治二年顺天乡试举人、光绪六年进士。以主事分刑部,擢员外、郎中,凡十八年, 谳狱平恕。寻兼充总理各国事务衙门章京。时 俄窥我东北、而日本亦自奋东陲,与俄相轧,先师请自借英款,创办东三省铁路,不果行。又力驳俄黑龙江渔业航务,俄为气沮。母忧归,两湖总督张之洞聘主两湖书院。拳釁起,外侮亟,先师与盛宣怀等,密筹互保长江之策,力疾奔走强臣间,而李鸿章实主其成,所谓画保东南约也。服阕,调外务部。出授江西广信府知府,历任南昌府知府、督粮道、盐法道。擢安徽提学使,赴日本考验学制,契国穗积博士之说,始有意冶新旧于一垆矣。二十二年,署布政使,寻护巡抚。先师治皖五年,尚礼治、 政无巨细,皆以身先,故事举而财不伤。后忤权贵,乃浩然有归志。与人书云:“骄泰以为豪、困穷而弥侈,牛饮漏舟,孰知其届?某求 去不得,羸病日增,局促辕驹,徘徊怪鸟,求退之难。甚于求进,余不能忍而终古已。”宣统二年,乞退。鼎辛亥革命后,聘问不绝,先师不应。以壬戌冬薨于上海,年七十有三。时爱新觉罗氏小朝廷尚予谥文诚云。《清史稿》有传,然论学不多。余五十年前。曾为先师作《学案小识》,文繁不能备述,兹约举其后辈论学之辞而不肖有所见亦窃附焉。

(一)太仓唐蔚芝师文治,从先师最早,其论日:“先生于学无所不精,囊采六经,出入百家诸子,贯天人之奥,会中西之通。尝语余为学之道,贵乎知类通达,开物成务,若拘虚一隅,何为者?今所传先生之作,一鳞一爪耳,而论者多以乾、嘉诸老拟先生,其测先生者浅矣。”

(二)海宁王静安国维论其为学次第及方法云:“先生少年固已尽通国初(案谓清初。)及乾嘉诸家之说,中年治辽金元史,治四裔地理,又为道咸以降诸家之学,然一秉先正家法,无或逾越。其于人心世道之污隆,政治之利病,必穷其源委,似国初诸老;其视经史为独立之学,而益探其奥窔,拓其区宇,不让乾、嘉诸先生;至于综揽百家,旁及二氏,一以治经史之法治之,则又为自来学者所未及。若夫缅想在昔,达观时变,有先知之哲,有不可解之情,知天而不任天,遗世而不忘世,如古圣哲之所感者,则仅以其一二见于诗歌,发为口说,言之不能以详,世所得而窥见者,其为学之方法而已。夫学问之品类不同,而其方法则一,国初诸老,用以治经世之学,乾嘉诸老,用以治经史之学,先生复广之以治一切诸学,趣博而旨约、识高而议平。学者得其片言,具其一体,犹足以名一家,立一说,其所以继承前哲者以 此,其所以开创来学者亦如此,使后之学术变 而不失其正鹄者,其必由先生之道矣。”

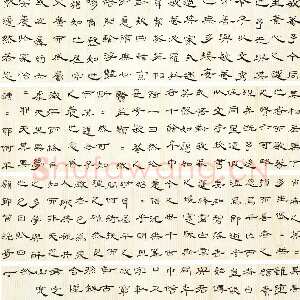

蘧常谨案,先生实早承其大父小湖侍郎维 矫归命于宋五子(见其门人曾国藩所作墓志铭)之教,故其为学,其初以义理辅实用,即由实用返自然。盖历三变,而每变益进:壮岁由理学转而治考据,此一变也;及服官政,又由考据转而求困世,此又一变也;晚年潜心儒玄道释之学、以求郅治之极、此又一变也。余事于岐黄、历算、音律、目录、金石、书艺等,亦无不淖极理致,惟不谈阴阳五行耳。书艺晚名益高。先师门人金甸丞蓉镜尝论之曰:“先生书蚤精帖学,得笔于包安吴,壮嗜张廉卿,尝欲著文以明其书法之源流正变,及得力之由。其后由帖入碑,融南北书流为一冶,错综变化,以发其胸中之奇,几忘纸笔,心行而已。论者 谓三百年来,殆难与辈。”窃谓先师之治书学,上自甲骨、钟鼎、竹简、陶器等,凡有文字者,无不肆习,余尝见其斋中所积元书纸高可隐 身,皆此类也。(然案头所置仅《淳化秘阁》、《急就章》、《校官》等数贴、《郑羲》、《张猛龙》、《敬显?》)数碑而已。)此即其一贯为学之道,唐 蔚师所传“知类通达,开物成务,拘虚一隅何为者”之意也,亦即王静安所谓“趣博而旨约,识高而议平”之说也。余愧不能通其大,只能识其小,作此篇。昔赵之固有《书法论》、余集师说,名之曰《书法论提要》。于碑帖名称偶加注释,为青少年说法。

一 碑帖研究

甲 初学

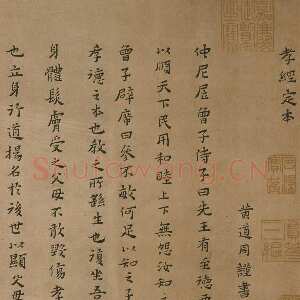

《宋拓阁帖跋》云“护儿生日,检此赐之。楷法人手从唐碑,行草入手从晋帖,立此以为定则。而后可以上窥秦汉,下周近世,有本有文,折衷众说耳。”

《明前拓本<圣教序>跋》云:“余尝谓此碑纯然唐法,与晋法无关。然学唐贤书,无论何处,不能不从此人手,犹草书之有永师也。”(案谓释怀素千字文也。怀素书千字文甚多,今存以小字贞元本为最佳。)又《旧拓<圣教序>跋》云“《圣教》纯然唐法,与右军殆已绝缘。第唐人书存于今者,楷多行少,学人由行以趋晋,固不若从此求之,时代为较近也。”

《宋拓<秘阁续帖>跋》云:“后人鉴古得不由此以窥寻门径乎?”

乙 博取

《菌阁琐谈》云:“汉急就砖,仅有二十余字,犹古隶笔势。”

《琐谈》又云:“王珣《伯远帖》墨迹隶笔分情,剧可与流沙简书相证发、(案流沙简书谓《流沙坠简》。清光绪时,英人斯坦因访古于吾国西陲,发掘罗布泊尔北古城,得汉、晋简册,载归伦敦。法人沙畹,撰著考释,但不能尽解。罗振玉、王国维合力考证,衍为小学、术数、方技书,屯戌丛残,简犊遗文三类。影印行世,号日《流沙坠简》。)

《礼器碑跋》云:“《礼器》细劲,在汉碑中自成一格。流沙木简中‘始建国’、‘折伤薄’、‘急就篇’皆其体。”《与谢复园书》云:“流沙坠简,试悬臂放大书之,取其意而不拘形似,或当有合。”

《研图注篆之居随笔》云“完白(案完白为邓石如号。)以篆体不备,而博诸碑额瓦当、以尽笔势,此即香光、天瓶、石庵以行作楷之术也。碑额瓦当,可用以为笔法法式,则印篆又何不可用乎?孙渊如有《广复古编》三十卷,(案宋张有有《复古编》二卷,以四声隶字,根据《说文》,以辩俗体之讹。元曹本有《续复古编》四卷,孙星衍又广之也。)《复古编》不必广也,此必为篆人作耳。(自注:钱十兰有《篆人录》。)钱星梧给谏称徐莘田著李斯作篆之迹为僮篇,此意亦学篆者所当知。”

丙 分历

《全拙庵温故录》云“南朝书习,可分三体:写书为一体,碑碣为一体,简犊为一体。《乐毅》、《黄庭》、《洛神》、《曹娥》、《内景》,皆写书体也;(案《乐毅论》,相传为王羲之亲书于石,石已与唐太宗同葬昭陵。后为温韬所发,得此石,石已破裂。至宋,为高绅所得, 束之以铁,末行仅存海字,其拓本,号‘海字本’移其石、不知存亡。今所传,皆由海字本 翻刻也。《黄庭经》,相传亦羲之书,晋永和中刻。隋释智永、唐虞世南、欧阳询、禇遂良等,皆有临本传世。《曹娥碑》曹娥,为东汉上虞女子,因父溺死,亦投江而死,五日,仅抱父尸出。度尚使其弟子邯郸淳作诔辞,立石。蔡邕夜摸其碑读之题‘黄绢幼妇,外孙韲臼’八字,即‘绝妙好辞’四字之隐语也。但今所传《曹娥碑》法帖,则相传为王羲之书。《洛神》、《内景》已见上。)传世墨迹,确然可信者,则有陈郑灼所书《仪礼疏》,绝与《内景》笔锋相近,已开唐人写经之先,而神隽非唐人所及。丁道护《启法寺碑》(景碑为隋周彪撰、丁道护书,仁寿二年刻,在湖北襄阳启法寺。石已久快,拓本亦稀。)乃颇近之。据此以推,《真诰论》《杨许写经语》及《隐居与梁武论书语》(案谓陶弘景与梁武帝论书启。)乃颇有证会处。碑碣南·北大同,大较于楷法中犹时沿隶法。简牍为行草之宗,然行草用写书与用于简牍者,亦自成两体。《急就》为写书体,行法整齐,永师《千文》,实祖其式。率更稍纵,(案欧阳询官率更令。)至颠、素大变矣。(案张旭怀素。)李怀琳之《绝交书》、(案怀琳洛阳人。嵇康《绝交书》,相传为怀琳仿书。)孙虔礼之《书谱》(案孙虔礼字过庭。所撰《书谱》自称为六篇,分为两卷。今所传仅总序墨迹一篇。原藏清内府,后归故宫博物院,现藏台湾。至石刻传播甚多。)皆写书之变体。其原出于《屏风帖》,(案帖为唐太宗书,宋嘉泰四年,王允初刻石于余杭。元延佑三年,余杭县今尹玉昌移置县厅。有翻刻本。)《屏风》之书,固不能得与卷轴一体也。又云:陶隐居《答武帝启》,叔夜《绝交》、《威辇》两篇,是经书体。《护德瓶斋涉笔》云:‘后汉记云:灵帝好书画辞赋,诸为尺牍及工鸟篆者, 皆加引荐,并待制鸿部门,或出为刺史太守, 人为尚书。’案:书家以简牍、碑板为二体,碑板之盛,大抵在永平以后,亦不能甚先于尺牍也。”

《高湛墓志跋》云:“大抵北朝书法,亦是因时变易,正光以前为一种,(案正光为北魏孝明帝年号。正光以前,包括太安二年寇谦之书《中岳嵩高灵庙碑》,太和十二年朱义章书《始平公造象》等龙门二十品,永平二年太原典签王远书《泰山羊祉开复石门铭》,永平四年郑道昭书《郑文公碑》,延昌四年《司马景和妻孟敬训墓志铭》,熙平元年《刁遵墓志铭》,神龟二年《兖州贾使君碑》,正光三年《张猛龙清颂碑》、《郑道忠墓志》,正光四年《马鸣寺根法师碑》、《高贞碑》、《鞠彦云墓志》,正光五年《李超墓志铭》,普泰元年《张玄墓志》。)最古劲。天平以下为一种,(案天平为东魏孝静帝年号。天平以下,包括天平二年《张法寿造象》、《司马升墓志》,天平三年《法显造象》、《法坚法荣二比丘僧碑》,元象元年《李宪墓志》,元象二年《高湛墓志铭》,与初二年《禅静寺刹前敬使君碑》,兴和二年《李仲璇修孔子庙碑》,兴和三年《张奢碑》、《王盛碑》,武定元年《王堰墓志铭》,武定八年《冀州刺史关胜颂德碑》等。)稍平易。齐末为一种,(案包括皇建元年《隽修罗碑》,天统元年《郑述祖天柱山铭》、《房周范墓志》,天统五年《百人造象记》,武平五年《映佛岩摩崖》、《道略五百人造象》、《功曹李琮墓志》承光元年《华严经菩萨明难品》等。)风格视永徽相上下。(案永徽为唐高宗年号。)古隶相传之法,无复存矣。关中体独朴质,惜宇文一代,传石无多耳。(案北周传石仅元年《强独乐树文王碑》,保定四年《贺屯植墓志》,天和二年赵文渊书《西岳 华山庙碑》,天和五年《曹恪碑》,宣政元年《时珍墓志》、《光州刺史宇文公碑铭》等。)”

《明许灵长模刻<澄清堂帖>跋》云“许灵 长模刻《澄清堂帖》。梁闻山极称道之,以为 能传古人笔意,然以宋刻原本,固不若吴周生本清迥得真也。余所得乃有初拓本二,后拓本一。既考得《澄清》为施武子刻,(案武子名宿。) 以邢氏本(案邢氏谓邢侗,明万历二十年侗刻《来禽馆帖》,其第四卷为《澄清堂帖》。)副置施本之旁,麟趾凤毛,殊足尽两代赏会之致情,镌刻之异势。继以此刻,终之以《海山仙馆》潘刻,(案清道光中、南海潘仕成所刻《海山仙馆法帖》、《澄清堂帖》在第一种摹古帖中。)虽公惭卿,卿惭长,然五世同居,固是一家盛事也。”

丁 比较

《汉校官碑跋》云“余最喜此碑书法,顾恨拓书漫漶,尝集浓淡于湿数本合装之,互徵其趣。此本虽旧,而拓不工,以其为苏齐物,存之。”

《宋拓秘阁本<兰亭>跋》云:“光绪壬寅,见仍垞所藏宋拓本于厂肆。竹垞自题,是南宋 御府所刻云云。以余所蓄秘阁本校之,正同。同时有游丞相藏(案罗丞相名似。)赵孟林原装之宣城本,并几同观,宣城以古穆胜,而竹垞本以丰丽胜。尹、邢同时、两无愧色。后见梁茝林家别本赵子固落水《兰亭》,则即是此石之未裂者。于是益知朱本之贵,而余所旧蓄,亦因之敝帚自珍,声价滋重矣。”

戊 探源