名称:兰亭序

书法家:阮元

分类:书法文摘

备注说明:书法百科知识

一、清代中期以前的兰亭观

东晋永和九年(353)暮春之初,王羲之等42位佳士良朋在绍兴兰亭饮酒赋诗,留下了一段脍炙人口的佳话,王羲之即兴而作的《兰亭序》从此成为人们心目中的名作经典,并被誉为“天下第一行书”。千百年来,人们对其抚掌称善,成为书法史上帖学一脉书家的重要师法对象。

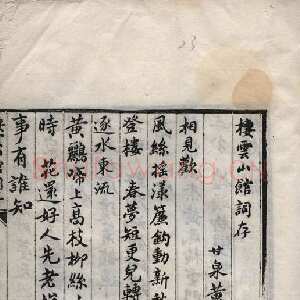

关于《兰亭序》的记载,始见于唐代。何延之的《兰亭记》讲述了“萧翼赚兰亭”的故事,从此广为流传。《兰亭序》征入内府后,因原迹仅为皇上及近臣数人得观,所以唐太宗命搨书人赵模、韩道政、冯承素、诸葛贞等四人各搨数本,以赐皇太子、诸王及近臣,于是民间的各种摹本、临本、刻本不断涌现。由于唐太宗的喜爱,初唐书坛崇王之风盛行,一时人们学习行书都以标榜王羲之为荣。孙过庭《书谱》称《兰亭序》为“真行绝致者也”,可见唐代书家的敬佩到了无以复加的程度。而真正以科学的态度来研究《兰亭序》的,当始于宋代,因为宋代掀起了刻帖的高潮,《兰亭序》刻本数以百计,但鱼龙混杂、良莠不齐。鉴于这种形势,学者们开始对《兰亭序》的版本钩沉探赜,桑世昌的《兰亭考》便详尽地考证了《兰亭序》的各种版本及其著录、流传情况。人们也开始对《昭明文选》不收《兰亭序》文、《淳化阁帖》不刻《兰亭序》帖作过许多推测,陈谦云“感事兴怀大悲,萧统所不取”,陈虚中云“天朗气清自是秋景,以此不入选”,陈正敏云“丝竹管絃亦重复”,欧阳修认为《淳化阁帖》所选均是内府真迹,“然独《兰亭》真本亡矣,故不得列于法帖以传”,他们对《兰亭序》深信不疑,没有一人对其是否为王羲之所书表示过怀疑。宋代书家崇尚《兰亭序》的风气也极为盛行,苏轼、黄庭坚、米芾无不浸淫于此,《兰亭考》卷九载黄庭坚自语:

山谷游荆州,得古本《兰亭》爱玩不去手,因悟古人用笔意,作小楷日进,曰:他日当有知我者。

元代的《兰亭序》刻本虽不多见,但前代的各种版本流传有绪。元代书家在赵孟頫的影响下,对此多推崇备至,赵氏更是心慕手追,他一生临习有数百本之多,且一跋再跋,在《兰亭十三跋》的第六跋中,他说:

学书在玩味古人法帖,悉知其用笔之意,乃为有益,右军书《兰亭》,是已退笔,因其势而用之,无不如志,兹其所以神也。

明代书家对《兰亭》的态度依然如故,80岁的文徵明怀着崇敬的心情写有《重修兰亭记》,董其昌钟情《兰亭序》,一生也多次临写,他甚至认为各种搨本都好:

《兰亭》无下榻,谓其真迹既奇绝,摹刻虽失真,亦各有所近,如得肉得骨之论。

对于《兰亭序》的推崇,自唐以来一直到清初几无异言,虽对其版本颇多聚讼,对其艺术价值则没有否定,而对其审美标准也成为一种恒久不变的定式,千百年来人们的兰亭观却如此惊人的一致,人们奉《兰亭序》为书法圭皋,从中学习王羲之的书法技巧、领会王羲之的书法精神,并从此延伸和演绎出若干支脉,就连清初开碑学思想之先的傅山谈起它也无比激动:

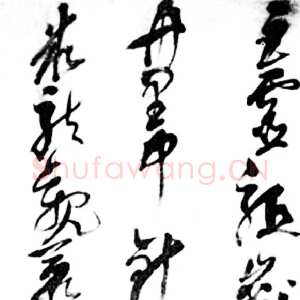

真行无过《兰亭》,再下则《圣教序》,两者都无善本,若必求善本而后临池,此道不几乎息耶?近来学书家多从事《圣教》,然皆婢作夫人。《圣教》比之《兰亭》已是辕下之驹,而况屋下架屋,重儓之奴。

书家们之于《兰亭序》,是出于一种近乎神圣的崇敬心理,这种观点直到清代初期才略有私下的改变,以郑簠、金农等前碑派的实践为前提,金农虽在乾隆元年有鲁中杂诗:“会稽内史负俗姿,字学荒疏笑骋驰。耻向书家作奴婢,华山片石是吾师。”但他在刻《冬心先生续集》时却未予公开。可见对于以二王为代表的帖派的反叛在当时并未白日化,从中可以看出人们对王羲之的崇拜在逐渐减弱,对《兰亭序》的热情在逐渐淡化,至于《兰亭序》是否为王羲之所书仍无一人提出疑义。

二、从阮元的题跋考察其兰亭观

1965年5月21日,郭沫若在《光明日报》上连载《由王谢墓志的出土论到兰亭序的真伪》,否定王羲之书《兰亭序》的可能,引起了书法界的震动,一场“兰亭论辨”揭开了序幕。否定方除郭沫若外,有王一羽、龙潜、启功、于硕、徐森玉、赵万里、李长路、史树青等,肯定方有高二适、章士钊、严北溟、唐风、商承祚等,其后的几十年中,不断有学者从多学科、多视角提出自己的观点,《兰亭序》的聚讼一直没有停止。章士钊说:“《兰亭》为吾国古书剧迹,千余年来,人无间言,独至清末,有广东书家李文田提出异议。”郭沫若在文中支持了李文田的观点,于是今人多将李文田视为否定《兰亭序》的第一人,其实在李文田之前的阮元早就提出疑义。

阮元(1764—1849),初字梁伯、后字伯元,号云台(一作芸台),又号雷塘庵主、揅经老人、节性老人、颐性老人、怡志老人、北湖跛叟等。江苏扬州人,籍贯仪征。乾隆五十四年进士,生历乾隆、嘉庆、道光三朝,官至浙江、河南、江西巡抚,湖广、两广、云贵总督,兵部、礼部、户部、工部侍郎,体仁阁大学士,太子太保,致仕归田后又晋加太傅衔,卒谥文达。阮元为清代著名学者、乾嘉学派的最后重镇,他的《南北书派论》、《北碑南帖论》成为清代碑学正式形成的标志。著有《揅经室集》。

阮元《揅经室集》中收有一则题跋,开始公开明确否定《兰亭序》为王羲之所书。

此砖(指晋永和泰元砖)新出于湖州古冢中,近在《兰亭》前后十数年。此种字体乃东晋时民间通用之体,墓人为圹,匠人写坯,尚皆如此,可见尔时民间尚有篆、隶遗意,何尝似羲、献之体!

其后,阮元《揅经室续集》中又收有一则题跋:

王著所摹晋帖,余旧守“无征不从”之例,而心折于晋宋之砖,为其下真迹一等,古人不我欺也。试审此册内永和三、六、八、九、十年各砖隶体,乃造坯世俗工人所写,何古雅若此。且“永和九年”反文隶字尤为奇古。永和六年王氏墓,当是羲之之族,何与《兰亭》决不相类耶?

此外,甘熙在《白下琐言》卷三第四十六则中又有记载:

乙酉(道光五年,1825年)仲冬,祺仁伯兄摄宝应学篆,过扬州,于市上得晋砖一块,其文曰:“永和右军”四字,在篆隶之间。时仪征阮公总督云贵,同里汪梧山刺史选授鹤庆州篆。家大人以拓本从汪刺史寄呈于公,为跋一则,由滇寄还。跋曰:“余固疑世传王右军书帖为唐人改钩、伪托,即《兰亭》亦未可委心,何况其余,曾以晋砖为证,人多不以为然。贵耳贱目,良可浩叹。顷从金陵甘氏得‘永和右军’四字晋砖拓本,纯乎隶体,尚带篆意,距楷尚远。此为彼时造砖者所书,可见东晋世间字体大类如此。唐太宗所得《兰亭序》,恐是梁、陈时人所书。欧、褚二本直是以唐人书法录晋人文章耳。”予屡曰学者当得古人之益而不为古人所愚,此类是也。阮公所论,真发前人所未发者。

此跋在阮元《揅经室集》中未载,因《揅经室集》刻成于道光三年(1823),而此跋题于道光六至十年阮元任云贵总督期间。

阮元否定唐太宗所得《兰亭序帖》的原本是王羲之所书,依据只有一个晋砖。他认为王羲之的书法应与同时代的砖文风格一致,即认为王字应有隶意。用我们今天的眼光来判断,这种立论显然是极不科学的,其实他所找的这种参照物就其本身而言就不具有可类比性,虽然一个人的风格或多或少要打上时代的烙印,但也受其特殊性的局限。郭沫若用东晋墓志作参照物与阮元用晋砖作参照物如出一辙,以下层工匠的字与上层文人士大夫的字相比较,其结论是必然要大打折扣的,再说“铭石书”和“稿书”又不属同一类,本不能类比,更何况是作为书法大师的王羲之,在书体演变的关节点所创的一种“新体”,具有更大的特殊性,这是八砖吟馆主人阮元独锺晋砖而忽略的一个重要环节。他不是不懂书体的流变,他在《晋永和泰元砖字拓本跋》中就论述得相当精辟,但与前论自相矛盾,他的这段话正好可以用来驳倒他自己的论点:

羲、献之体乃世族风流,譬之麈尾、如意,惟王、谢子弟握之,非民间所有。但执二王以概东晋之书,盖为《阁帖》所愚蔽者也,况真羲、献亦未必全似《阁帖》也。

既然他承认王氏的“新体”当时仅在王、谢门中和士大夫阶层传递,民间并未流行,那么造砖人带有隶意的“旧体”何以能与王羲之完全舍弃隶意的“新体”相提并论呢?如果说以二王概东晋之书是因《阁帖》所囿,那么反过来阮氏以晋砖概东晋之书便是为“尚碑”所迷。

他在《复程竹盦编修邦宪书》中阐述南北派观点时,也留下了与上面同样不攻自破的把柄,这是他没有料想到的,他说: