名称:论陆维钊书法

书法家:陆维钊

分类:书法文摘

备注说明:书法百科知识

本师微昭先生的书法集在师弟陆昭怀(先生次公子)大力协助下编成了。我钦佩河北教育出版社和广东教育出版社的眼力,他们在首批选定近当代最有成就的20名书法家中,收入了陆维钊──这位“名不符实”的却真正称得上大师的名字,且命我编选,并撰序言。序先生之书,“藐予小子,何敢赞一辞”!然而,先师恩重如山,“小子又何敢让焉。”

有两种“名不符实”。第一种是一般意义上的,即靠了传媒或某种关系网的作用,名过其实。这在目下已成为时风,人所共睹。第二种是成就相当高,或以政治之原因,或一生处于穷乡僻壤,无人顾及,这种情况也相当普遍。陆先生的情况有些特殊。由于他是浙江美术学院专职古典文学与书法教师,早在60年代初期即受潘天寿院长的委托筹建了新中国第一个书法专业。文革后,又受文化部委托任新中国首届书法硕士生导师,这种不平凡的经历,加上陆先生本人在学术与艺术上的成就不凡,在浙江书法界,可谓无人不知有陆维钊。但他的名声没有出浙江,有之,亦在书法界的上层而已。他在现代中国书法界的内行圈里是公认的大师,却完全不像沈尹默、沙孟海、启功等几乎成为家喻户晓的人物。他之在书法界,颇有些像史学界的陈寅悖陈氏在30岁即被海内外公认为中国最博学的人,也完全没有俗世的声名,不像郭沫若、范文澜、翦伯赞等成为史学界无人不知的头面人物。

沙孟海名不虚传。我在《新美术》1994年第1期所发《中国美院书法专业三十年概述》一文中,在介绍中国美院书法专业第一代导师之一的沙孟海先生时即云:“由于沙先生学术水平高、社会兼职多、又享大寿,故数先生中,名声之大,无出其右。”我在此其实已提出艺术家成就大名的三大条件。沙孟海逝世时,已被公奉为书坛泰斗。陆先生所以无此大名,决不是他的书艺功亏一篑,而是:第一,他早沙孟海13年去世,而这又正当陆先生创作的黄金时代,却不得以新作进入高层次的展览,以使书坛有持续性的瞩目,他没有赶上书法热大潮与宣传书法热的大潮。第二,陆先生没有任何社会兼职。他始终是一个自甘寂寞孤军奋战的艺术家,他晚年对书画艺术追求的挚着程度,非一般人所能想象。根本无暇顾及世俗的声名。世事损之而益,这都使他在70年代中后期书艺得到质的飞跃。

浙江书坛曾有不少人对沙、陆两位进行比较。有人甚至作这样的设想:沙孟海如与陆维钊同龄去世,或者陆维钊也活到93岁,情况又将如何?然而,历史容不得假设,它既然已那么走过来了,对于后人而言,它就是某种“必然”,而我们能做的,也只能是更深入地研究“历史真实”。事实不能改变,评价是有可能改变的。要比,也只能是现实的陆维钊与现实的沙孟海比。而且,我反对仅就沙、陆对比,我觉得要充分认识陆维钊,必须把他置于近当代大家中,置于他所身处的特定时代的书法界中进行考察,方能真正认识陆维钊的价值。

一、陆维钊所处的时代与书法环境

如果没有70年代末开始、80年代达到高潮在大陆掀起的书法热,那末,清代碑学之兴即便是我国这门古老艺术的回光反照了。陆先生正处于这样一个时代:书法似乎已走过了各种各样的路,很难再有突破,况且又处书法艺术被极端轻视的时代,不绝如缕。不过,陆先生还是幸运的,由于潘天寿慧眼识英雄,1960年他即从杭州大学中文系调入浙江美院,成为中国画系的专职书法教师;又是这位潘天寿,居然在书法处于如此萧条之际请准文化部,在浙江美院,创建了当时唯一的书法篆刻专业,并委托筹备者陆维钊为学科主任,使陆维钊一变而为职业书家和书法教育家,这是陆先生日后成为书法大师的转折关捩。这里我要首次披露潘院长委托陆先生筹建书法篆刻科并担任学科主任时的一段对话。当院长表明此意后,陆先生谦让:“我不是第一流书法家,恐怕不妥。”潘即说:“也决不是第三流书法家,不要客气了。”对话极简洁,先生接受了。陆先生很兴奋,当天即将此事转告于我,并说潘认为他是第二流书法家,对他评价恰当,他答应了。我当时唯一清楚的是陆先生对潘没有把他列入三流感到高兴。我当时20几岁,鉴赏力低下,当时又似乎没有书坛,后来渐为人知的潘伯鹰、邓散木、马公愚、白蕉等,浙江几乎无人提及,要提就是赵之谦、吴昌硕、沈寐叟或古人王羲之。我只是凭我所知当时情况猜想,上海的沈尹默,浙江的马一涪张宗祥、邵裴子,当是第一流,至于潘、陆两位是否如此认为,不敢妄作臆测。时当60年代初期,陆先生一谈起马一涪邵裴子二老,即肃然动容,说马老字“格调高极”,邵老字“用笔很复杂,一般人看不懂”。张宗祥先生是陆先生最亲近的长者,却从未听他称赞张老的字,对沈尹默更是从不说起。

陆先生于艺事,从无门户之见,于书法也不喜言讲碑学与帖学之别。他曾向我道及马一浮曾言碑学与帖学之纷争是无事生非,庸人自扰。此点我后来在1987年于浙江博物馆展扯马一浮书法展览》一幅书法作品上证实。不过人们总是把陆先生归入尚碑的书家,这是由不得他自己的。现不说秦汉,只说魏碑。陆先生认为近代只有两人是成功的,一为赵之谦,一为沈寐叟。他对赵之谦的评价是“聪明之极”,把魏碑写活了。而沈寐叟,则更是陆先生一生心慕手追的对象,集中所收早年书作《钱孝女淑贞墓碣》,已可看出明显学沈。至晚岁仍精研沈氏不已,可以说先生书迹中无不渗透着寐叟的影响。沈寐叟出神入化的方笔,不仅直接影响了先生的用笔,更重要的是加速了先生对古代书迹中方圆兼施的理解,并为最终超越沈氏提供了基石。

在同辈人中间,陆先生佩服沙孟海。他不止一次同我说:沙先生是专门家,他自己则是业余的;“沙先生有真功夫,我不如他”。沙陆两位先生友谊出于至诚,相互敬重,过从亦密。虽然两先生的友谊与日俱增,但至70年代后期,我不再听到陆先生称赞沙的书艺。是由于陆先生眼界渐高抑是一再评论无谓,亦不敢妄加臆测。不过,当1979年陆先生被任命为全国第一号书法硕士生导师,将于全国招收研究生时,急觅合作者,他第一个想到的是沙孟海,当他于生命垂危之际,郑重交托主持培养尚未毕业的五名研究生的重任时,也是沙孟海。沙先生则时向陆先生请教诗词,沙老长于古文辞与楹联,几乎不以诗作示人。陆先生逝世后,他为第一本《陆维钊书法逊写前言,所称重者实际上均为陆先生70年代后期作品,赞美出于至诚。沙先生的眼睛高得很,只要读一读他在1930年写的《近三百年来的书学》一文便可明白。沙陆二位晚年长期共事,浙江书法界更常以沙陆并称,对比是很自然的事。他们两人均是学者,也均是书法家。但从严格意义上来说,沙更是学者,陆则更是艺术家。

陆先生书法方面的同事尚有朱家济先生、诸乐三先生、方介堪先生。马、张、邵三老则是他时往请益的先辈。除此而外,就是受教于他的中国画系中青年教师和学生了。无俗世之纷争,却有一个小小的书法天地。正由于这个小天地,驱使陆先生决心向第一流大书家迈进。──既然已是专职化了,以他的艺术气质,怎甘心于第二流书家的地位!

二、“大师”是否有客观标准

明项穆的《书法雅言》有云:“夫质分高下,未必群妙攸归,功有浅深,讵能美善咸荆因人而各造其成,就书而分论其等,擅长殊技,略有五焉。”他在《品格》一节中把书家分成五等:“一曰正宗,二曰大家,三曰名家,四曰正源,五曰傍流。”以为“并列精鉴,优劣定矣。”接着便分而论之:“会古通今,不激不厉,规矩谙练,骨态清和,众体兼能,天然逸出,巍然端雅,弈矣奇解,此谓大成已集,妙入时中,继往开来,永垂模轨,一之正宗也,篆隶章草,种种皆知,执势转用,优优合度,数点众画,形质顿殊,各字终篇,势态迥别,脱胎易骨,变相改观。犹之世禄巨室,方宝盈藏,时出具陈,焕惊神目,二之大家也。真行诸体彼劣此优,清秀丰丽,或鼓骨格,或炫标姿,意气不同,性真悉露,譬之医卜相术,声誉广驰,本色偏工,艺成独步,三之名家也。”引文目的为作高层次比较,故于:“正源”与“傍流”不俱录。

大师的含义与大家有别。大师者,宗师也,即为一代甚至百代所宗,项穆所谓“继往开来,永垂模轨,一之正宗也”。项穆继孙过庭宗王羲之,故他的正宗是特指的,即王羲之,其他不管如何,都得在王羲之之下。领几代风骚的人物,或许只有王羲之、颜真卿和赵孟睢5苊飨裕绻聪钅滤啤疤烊灰莩觯∪欢酥兀囊悠娼狻比ズ饬垦蘸驼裕⒋吮曜嫉南钅戮筒辉蕹桑救硕匝照约炊嘤形⒋恰!安患げ焕鳌比粲迷谔煜碌诙行书《祭侄稿》,就不恰当,因为明眼人一看便觉得又激又厉。“弈矣奇解”去形容赵孟睿欠缏砼2幌嗉啊2还钅碌幕翱梢圆慰迹暇够隽思傅澜缦摺

时至近现代,一个人领风骚的局面极难形成。特别是现代,功利这个怪物猛窜入艺林,大师的影响还不及评委的导向,又何况“大师”称号已被普及化,甚可感叹。不过在真正的学术圈子里,还是有共同语言的。现在我们要做的,是能否提出一些较明确具体的标准,而为同行的专家们所接受,或至少能引起反驳,辩而愈明。

我想先从四方面加以论述,即:一、广度,二、深度,三、新度,四、高度。

所谓广度,主要是指技法之广度、精度与熟练程度,具体即指运笔(笔法)之力量,与提按、使转、顿挫之能力;布白(结构)之稳妥与变化多奇甚至出神入化的本领。项穆所指之“大师”近之。我在《中国美院书法专业三十年概述》一文中曾评陆维钊:“真、草、隶、篆无一不精,擘窠蝇头,均造极则,以一人而兼长兼精如先生者,并世无第二人。”即指陆先生所拥有的广度。广度或亦可言所拥有之传统功力。

所谓深度,是表现在作品技巧以外的东西,古人有云“不见字形,惟见神采”,或曰“字外之奇”。“神采”、“奇”等亦深度之一端。要之,凡作品能给人的精神享受,诸如冲击力,感动力,古人所谓“高韵深情,坚质浩气”(《艺概》),能启发欣赏者以无限想象与遐思者,谓之深度。深度固建立在广度的基础之上,又与“书外功”有涉。书外功必能转化为书法作品始足言之。学养最富,但不是书法家,其学养不得称书外功。

所谓新度,指创新能力在作品之体现。凡大师必能深入传统,而又能突破传统,从传统中出,最后能为传统注入新鲜血液,其作品具有强烈的个性色彩。而独创之部分,以其从传统中出,而又有出人意表之突破,难度大,不易为人所模仿,或模仿者最易“画虎成狗”,画虎者,人一见而知学谁;成狗者,不易也。此旨包慎伯《艺舟双楫》论之亦精:“凡得名迹一望而知为何家者,字字察其用笔结体之故,或取晋意,或守唐法,而通篇意气归于本家者,真迹也。一望而知为何家之书,细求以本家所习前人法而不见者,伪书也。”包氏虽言辨迹,实喻创新之难度甚确。益又有进者,所谓新度,还必须观其能新多久,如一见如新,再见生嫌,第二天即不堪入目者,此谓假冒伪劣之新产品而已。

所谓高度,理解有狭义广义之别。狭义指书之格调或气息。如现代书家中,格调最高者无过马一浮;刊落锋颖,恬静不食人间烟火气,无过李叔同,这几乎成为公论。若以此为书法之最高境界,实为误解。马一浮书,书卷气天下第一,笔者亦无异议,然亦仅狭义之高度也。广义者何?乃上云广度、深度、新度之总和,有机之综合。综合之结果,则高下分矣。陆先生曾将艺术家之书与一般的写字或稍被美化之书严加区别,谓艺术家之书“可比之为有生命的东西(人为代表,树之硬,石之坚,皆拟人)的姿态、活动、精神、品性的美”。“每字要如舞台上人物坐立转侧”,“行幅要如文戏台步、武戏打功、拳术、舞剑、舞蹈、柔软操、团体操”云云(见浙江古籍出版社1986年版《书法述要》)。余承先生教,又细读古人之书迹与书论,乃得识书法之最高境界当体现出个性化的生命元气有节律之鼓荡与奋发。士气或书卷气,只是生命元气之一小分枝而已。行幅结构皆源于用笔,我在去年答一外国艺术家参观团参观我在执教的书法教室时,其中领队教授请我用最简单的语句表述中国书法艺术之精义时即云:“要使所书汉字形象具有生命感,而且不仅整体之生命感,每个零件均须有生命感,也就是每笔均须体现出生命之律动。”

有两点可以帮助我们识鉴大师之书迹。

其一,大师在深入传统后,必能受大自然中生命现象之启发,而从传统中出,获得其创造之新生命。如观公孙娘舞剑器,“惊蛇入草”,“担夫争道”等等,此与“凡书肇于自然”完成一个上升之循环,而复归自然。凡不能观大自然生命现象或姐妹艺术(包括武艺)得到启发而转化成自身之书法创造力者,很难成为大师。

其二,书画虽同源,然书非画,若成画,乃“巧涉丹青,功亏翰墨”早为前人所否定。然书之最高境界,必有画意,每笔每字必似有生命之物,唯甲可似为此物,乙可似为彼物,整幅亦似一幅完整之画,但必须又是清清楚楚写出的字,此其所以为难,此亦文人之书与艺术家之书的区别所在。

再看古人理论:

蔡邕曰:“恣情任性”。“凡书之道须入其形,若坐若行,若飞若卧……”

包慎伯提出“气满”。

刘熙载则曰:“书要心思微,魄力大。微者(节与律也,指笔法──笔者注)条理于字中,大者旁薄乎字外(元气盈溢也──笔者注)。”“书之要,统于骨气二字,骨气而曰洞达者,中透为洞,边透为达。”

我之所谓高度,古人几已说全,今唯阐发之而已。这里,我想再添个比喻,即以《史记》所塑造之人物为例说之。张良,书中之书卷气也;至若项羽,则生命元气有节律之鼓荡与奋发也。试读《项羽本记》与《留侯世家》,项羽形象之感动人心,其视张良为何如哉!于是,大师与名家,区以别矣。

三、以大师之标准衡量陆维钊

先生书法于70年代中期,开始有质的飞跃,70年代后期达到高峰。其精品多出于1977年(丁巳)、1978年(戊午)、1979年(己未)3年,故笔者论先生书艺之成就,基本上指其晚年达到之成就。广度最易见之,论述亦最易表面化,故我将抓住根本,深入探讨先生笔法之承传创造,然后带出结构,则深度与高度自然确立。

前文已言陆先生拥有之广度“并世无第二人”,我很希望有人出来反驳。今再具体深入言之。我是笔法中心论者,以用笔为书法技法之第一要素,又以为结构源于笔法。自厕身书法界,一直致力于笔法的研究与实践,自以为搞清了二王父子用笔之区别,即大王“内”小王“外拓”之来由。书史并称二王,其实父子用笔明显不同,且无形中以父子二人为代表,在其后的书史中,形成两大笔法体系,或两大类型,一望而知何者为“内”,何者为“外”。

关于内与外拓之真义和二者之区别,聚讼纷纭,不可究诘。实则首先缘于对二王用笔之区别没有作深入具体之研究;再则缘于不知内与外拓实可互补而益丰;三则缘于不认识中国语言是一种点兴、引发万物自真世界在空间呈现的语言,词性模糊,具有全面网捞事物在多重空间呈现的能力,而不像西方人那样,使物象成为先设概念的指证,因而作咬文嚼字式的理解。如将与内和外拓都最为有关之“令笔心常在点画中行”与“中锋”用笔,简单理解为“笔锋始终在笔画当中”,并大加批驳,就是最典型的例子。其实只要理解为锋必始终调整于笔之中,即:方其运也,左右前后,不免欹侧,然必时时能使锋复归于中正,便能豁然开朗。

如今我们在论大师,故应就一般人所难以掌握的笔法言之,古人笔法之丰富,无过王氏父子,后人对父子基本用笔分别概括成两个概念。为便于说明,先摘引几节古人之论述:

蔡邕《九势》:“令笔心常在点画中行。”

传王羲之《笔势十二章并序》:“踠脚斡,上捺下撚,终始转折,悉令和韵。”一作“踠脚踢斡,上捻下撚,终始转侧,悉令和均。”

虞世南《笔髓论》:“按锋而直引,其腕则内旋而外拓,而环转纡结也,旋毫不绝,内转锋也。”“悬管聚锋,柔毫外拓,左为外,右为内,起伏连卷,收揽吐纳,内转藏锋也。”

宋人米芾提出“右军中含,大令外拓”,包世臣适与之反(《艺舟双楫》)。

元人袁裒首次提出“内”“外拓”的概念,并用于区分二王:“右军用笔内而收敛,故森严而有法度;大令用笔外拓而开廓,故萧散而多姿。”(《评书》)

包世臣《艺舟双揖》“钟不草而使转纵横(孙过庭语:“元常不草,使转纵横”)此语并传尽真法。……古人一点一画,皆使锋转笔而成之,非至起止掣曳之处乃用使转,纵横者,无处不达之谓也……古人一牵一连,笔皆旋转……”包氏是书又引黄小仲语“唐以前书,皆始艮终乾,南宋以后书,皆始巽终坤。”

古人之说大致如此,如不边示范边解释,光凭文字,要对上列诸家之说作明确解释,十分困难。今不作咬文嚼字,尝试论之。

我们不妨抓住古人论述中最为关键的字眼:斡、捺、捻、撚、转、旋、环、纡、卷、、拓。其中斡捻撚转旋环纡卷等字均有旋转之义,捺为按,拓为推而扩展之。然捺按推之中实亦离不开旋转,一如漆匠在上漆前先将厚油灰填入木板之空隙,必用旋转力按入之,方能填满充实。用笔结字,到高级阶段必为无数小圈与大圈之环转纡结,小圈在起笔收笔转折时使用,、拓、捺则为笔画行进中拉成弧线。何以必当如此?盖非此不能挥洒自如,而使锋始终调整于笔中;非如此不能在挥洒自如中连细枝末节照顾得妥帖周密;又非如此不能入木三分,用笔之理亦物理也。

而欲达此目的,不管内外拓,都有一个前提,即运笔一开始,必使笔头如钻头像螺丝般旋而入纸,此时锋不易倒,着纸后迅即运笔作弧线前进,其运笔之基本轨迹,择其要者言之,最常见者为横卧之阿拉伯数字8,即沿此轨迹以顺时针与逆时针向交替往复循环而成字,动作着纸者在字迹,然多有在纸面上空完成者,其势亦必能于字迹中明显见之。横卧之8不必完整,即任何部位均可入纸与离纸,此“八面出锋”之所由生,惟运笔之弧线顺逆时针向有不同耳。一字之中亦不止一个,可以有很多个组合而成。如将此横卧之8贯穿剖而为两,其下半部ω可视为内法用笔之代表,上半部可视为外拓法用笔之代表。亦可两剖而为(χ),中间χ为内法之象征,两旁( )为外拓法之象征。内旋入与行笔之弧线多用逆时针向,外拓则多用顺时针向,然用内法者,字最左方之直与撇用顺时针向,外拓法字最左方之直用逆时针向。上引包氏所引黄小仲语,似甚玄秘,其实他用的是周易文王八卦图(亦称“后天图”)“始艮终乾”即内之弧线;“始巽终坤”为外拓之弧线,一看八卦图,即可明白,惟他说的唐前宋后之分,机械过甚,不足为训。

笔法很难用语言描述,故于我所言,亦切莫作机械化之理解,如横卧8往往未必有交错点,而只是~或∽或其他。外拓法则更有连续走顺时针向数圈而成一字者,如“不”字之行书,即可用顺时针向走两圈半而成。

有人曾用“绞转”来描述晋人用笔,理解一不慎,则绞而不散,而成裹锋之敝;又于内 外拓亦不能明白区别,故我不用“绞转”字。

以上所述不仅是我对古人论述的理解,更是我对先生用笔之理解与描述,我之有悟于此,来自下述四个方面:

1.对古代书论名迹,特别是晋人名迹的审视与揣摩.。

2.对先生书迹的仔细拜读。

3.多年太极拳走架与理论之研究,拳理通于书理也。

4.亲睹先生挥毫。

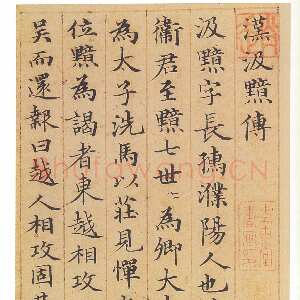

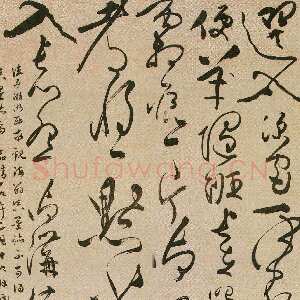

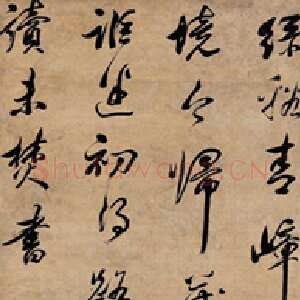

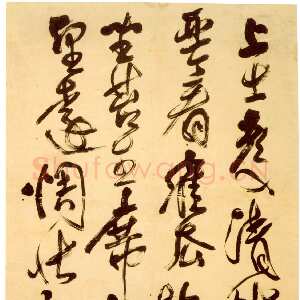

以此二法观照古人书迹,到眼立辨。如篆,外拓;隶,内。右军内,然亦时有外拓者;大令外拓,然《鸭头丸》帖之“明”字用内法。世称孙过庭直接二王,惟《书谱》纯用外拓法,所接以小王为多。唐颜真卿外拓,欧阳询内,最为典型。宋四家中,苏黄内,米蔡外拓。明张瑞图纯用内法;王铎则外拓,惟直钩相连者用内法耳,等等。诸凡大家,无一能不用此二法之一而成功者。陆先生于此二法精熟于心,运之出神入化,已臻极则;最难能可贵者,能将此二种笔法融之一幅,浑然天成,这是先生对笔法的杰出贡献。今各举例明之:《临爨宝子》纯用内法,名曰临,实自运也,胜原碑远矣。《彦复行状行书轴》纯用内,用爨意,实更多受沈寐叟影响,然个字用笔之起伏,笔画长短之交错胜寐叟,整幅之跌宕多姿更过寐叟。《临张猛龙碑楷书轴》、《毛泽东答友人七律楷书条幅》、《书王驾吾撰五言行书联》等用内法。《自作诗斗方》(“风萧萧……”)、《鲁迅诗二首行书横幅》二件、《篆书“心画”》之记用外拓法。《临爨龙颜碑楷书轴》、《石门铭句行楷轴》基本用内法,略参以外拓。以上可见先生运用此二法之精熟程度与创造力。《行草五言联》(“天地乘龙卧,关山跃马过”)则是内外结合的代表作,其中“关”、“天”、“乘”三字用内法;“地”字基本用内,略参以外;其余六字用外拓法,然整幅浑然一体,纯是元气一团,旋、散、擒、纵,纡回盘结之法得到最充分的表现。南海书亦以元气胜,然康氏决无此精到之法书,缘其时有漏气处也。先生此幅为无上神品,非侪辈可及。《周恩来诗草书轴》与《毛泽东赠友人诗草书轴》,特别是前者,更是内外结合的典范作品,笔画坚而浑,体势奇而稳,章法变而贯,用“元气淋漓障犹湿”形容最是恰当。此幅吾师自云用文长意,然徐氏用笔无此变化多端,结体无此奇异险绝,整幅布局亦无此跌宕恣肆也。夫书,字疏远而神不离者,气相接也。先生此幅如此密集不见拥挤局促者,则缘气旺而神舒也。然亦有结字用墨之功,如墨浓者中间空白大,故不嫌闷;笔画多而密列者,则以枯墨为之,字亦较小(如第三行之下半)自不嫌塞。君不见每个字都在鲜蹦活跳,但细视之则不各安其所吗?又如劣马努奔,几有不可收勒之势,虽绝尘而驰,顾盼周旋,神极闲暇,生命感得到最充分的体现。此先生逝世前一年所书,先生晚岁作书,愈作愈奇,余几怀疑过庭险绝归平正之论为谬。此真大师之书也。类上三幅,古人书作有之乎?近当代有之乎?创造性不言自明矣。

然综观先生之书,则用内法为主,故更以骨力胜,而丝毫不现拘束者,真气弥满也,结构多变也,笔画之长短交错复杂而妥贴也。犹之武林高手,精气敛入骨髓,猝遇强敌,则借势发之,发之之方亦多端,敌无不应乎而仆。如《张说送梁六诗行书条幅》,一看似米,然米外拓,此则用内法,又方圆兼施,骨力大胜米也。又如《集毛泽东诗句篆隶联》(“齐踊跃,肯登攀”),基本用外拓法,惟“踊”右下之“用”内,结构亦奇,而元气沛然充盈,实皆源于用笔。此幅线质已达书法艺术之最高境界,可称炉火纯青。惟近代吴昌硕石鼓文之线条方可与之匹敌,试以高倍镜放大视之,可发现浑圆之线条乃由节节之短方笔连缀而成,犹之大烟囱之圆,乃有方砖砌成也。方乎圆乎,竟不能别。近、当代能拉出此线条者,惟有吴、陆二位,此为人书俱老之“老”字的最好注脚。吾师用笔之出神入化,读者必细细按之,方可明白。

我之所以重点论述笔法者,实有感于当今书学论文少言笔法、多言结构。殊不知结构不从笔法出,谓之假结构,字是摆出来的,不是写出来的。对于假冒伪劣者,分析他的结构,尚可捧上几句凑凑,一分析笔法,便一无所有了。

读先生法书,基调是苍劲雄浑,而不是潇洒(当然,也有极潇洒者,如集中所收鲁迅诗横幅两件)。宛如虎将只身陷敌阵,纵横折冲,往来奔突,所向披靡,直出重围,敌竟无以伤之。是一种赫赫神威,不可阻挡的气势。其冲击力,感动力,坚质浩气,高韵深情,给欣赏者的无限想象与遐思,其视同辈著名书家何如哉!