名称:论陆维钊书法

书法家:陆维钊

分类:书法文摘

备注说明:书法百科知识

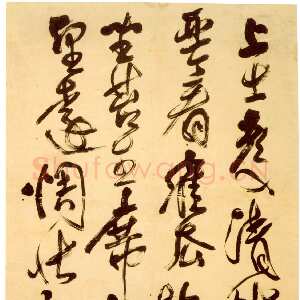

四、陆先生的蜾扁书

蜾扁是借用古书体名,徐铉、吾丘衍等以为“非老笔不能到”。然古之蜾扁,今人无由见之。陆先生晚年独创此新体,非篆非隶,亦篆亦隶,曾称陆维钊体,现已称为扁篆。这是陆先生在书体上之重大突破与创造,也是对当代书坛的杰出贡献。

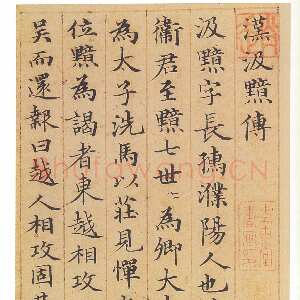

陆先生创造此体,有一个极为艰难的过程,历时亦约十数年之久。先生自言:“《三阙》、《石门铭》、《天发神谶》、《石门颂》,余书自以为得力于此四碑。”先生所创扁篆,即立基于《石门颂》,此点似未见尚论者拈出。如谓不然,则请看《石门颂》中坤、灵、帝、堂、垓、尤、则、登、争、荒、亿、“宁静”之宁等字,当谓吾言不虚。然仅此何足以创新体,故须十余年之反复探求始毕其功。

陆先生原长于篆隶,而特精隶书,隶书亦喜用篆法。60年代中期,隶书已经成熟,集中所收“抽宝剑,缚苍龙”、“同心干,放眼量”二联,笔力千钧,龙威虎镇,气象万千,近世无有其匹。先生不满于已得之成就,甚欲创造将篆隶合一之新体。此创造欲望源于陆先生天赋中之固有(如先生喜用篆法为隶),亦缘于数十年功力之所积,创此体大致经过三个阶段。

第一阶段:形扁,纯用隶书之内法,整幅布局亦用隶法,即字距宽,行距紧。惟字画构造按许氏篆文,显得生硬,且篆体笔画多,扁形中显得挤压,结体不安,亦不美。

第二阶段:易扁为长,篆隶笔法并用,字画构造不变,结果,整幅布局不稳,因长形中入隶法,上窜与横突之笔梢甚多,行距难紧,整幅布局与个字结体均不美。

陆先生乃作反复推敲,反复试验,反复书写,偶有成功之字则检出,一时入于着迷状态,积少成多,寻其所以美之规律,据此进行更详细之总体设计,进入第三阶段。

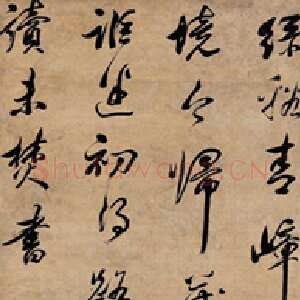

第三阶段:字形易成扁方,实已接近正方,个别甚至有稍呈长方者。字画构造仍同篆文,笔法亦基本用篆,即使长撇亦用篆笔内。惟横画长者用隶之波磔,然绝对不用雁尾,只如《石门颂》或《曹全碑》之画尾微微上扬而已。有双肩者,如宝盖头,用隶内法,一般不用点,用甚短之直将曲度甚微之弧线分向两旁,两旁用直拦住,直必稍稍上耸出弧线之上;或即用金字塔形斜分两边,顶角120°左右,到字之宽度时两肩直垂而下,不上耸。无点之盖,亦用隶法。其余则全用篆法矣,然亦甚有讲究,小口纯用篆法,大方框虽则用篆笔,但横用顺时针向之弧线外拓,弧形向上拱,底线与之平行。方框内不管几横,均作平行线,结体最后还是归结到笔法组合的成功。

至此个体之字成矣,而整幅显得松散,因方形圆角之个体不易与两旁相关,先生乃出最关键、特色最著、完全出人意表之一着:将字之有左右两文者拆裂两半,中间距离拉得极大,将两半部各向左右之字紧贴。一出此着,即产生奇异效果,整幅即显得十分紧凑,精神全出,又因一行中不可能全是左右组合之字,故虽有数字中开,行气极无影响,反而出现一种奇特之美。至此,扁篆创造即告成功,时在1976年之际。

此为一般规律,精熟之后,随机应变处甚多,如《毛泽东答友人诗句扁篆轴》首行之“长”与《毛泽东和柳亚子七律扁篆轴》第四行之“长”字,即大相异,且不能互换,前者易后者,捺笔伸出行外,后者易前者,则与其旁“章”字之扁框相撞,于此更可见先生布白之出神入化。

先生创造此体,极为艰苦,焚膏继晷,兀兀穷年,有时甚至用钢笔结字,我曾亲见一练习本上用钢笔结成的千字文一通,此为珍贵资料,可惜至今不见下落。

有人以为陆先生的扁篆“功亏一篑”,理由是“从先生的一些传世作品中,这种转换(笔者按:其所指为以篆之长易扁,用隶书的扁结构与篆书的圆转笔法)不无生硬之处,特别是在一些多字的大幅作品中,避让与环转的痕迹十分明显。”意见并没有错,而研究方法似误。衡量一种创造是否成功,不能依传世之不成熟的作品为依据,而应以已经成功的且已达一定数量之作品为依据。本集收入大量扁篆作品,均是陆先生晚年所作,看了这些作品,是否还有功亏一篑的感觉呢?我再从其中举出七幅,我以为是最成功的代表作,不仅足以说明陆先生的创造已毕其功,而且已经精熟。这七幅是:《毛泽东答友人诗句扁篆轴》、《毛泽东长征诗句扁篆轴》、《陈毅诗扁篆轴》、《鲁迅赠增田涉归国诗扁篆轴》、《潘天寿常用印扉页题签》、《胡宛春书题签》、《毛泽东和柳亚子七律扁篆轴》。笔法篆隶兼施,方圆并用,不仅毫无生硬之感,而且精练洞达(刘熙载:中透曰洞,边透为达),节律内畅,蔡邕所谓“若坐若行……”之生命现象,于此可见其意,即小如“潘天寿常用印集”七字,字字如画一幅,生气逸出,不可名状。而《毛泽东和柳亚子七律》这一多字大幅,更是巧夺天工。扑跌腾挪,宛如群孩之嬉戏;抑让有礼,俨然君子之风度。真是美妙无比,弘一大师所追求的“图案”效果,不啻小巫见大巫矣。此幅顺看美,倒看亦美,横看亦美,不能不说是一个奇迹。

陆先生所创扁篆,气清骨朗,格调之高,并世无伦。若说天假之年,陆先生的扁篆将更多姿多彩,我是同意的;如谓先生的创造功亏一篑,则不敢苟同。事实胜于雄辩,先生手泽所存,尚论者自能会,毋用我再多言了。

五、陆先生在当代书法界之地位

最好以作品说明问题。除上节所列七件扁篆外,今再列出各种书体收全的作品二十三件:《自作诗》(“风萧萧……”)、《篆书“心画”并记》、《自撰联语隶书条幅》、《隶书联敬祝建国十五周年》二件、《毛泽东答友人七律楷书条幅》、《壶铭金文轴》、《行草五言联》、《代业师王哲安作王静安遗书序》、《临爨龙颜》、《临张猛龙》、《临爨宝子》、《石门铭句》、《鲁迅诗二首行书横幅》二件、《钱晔七言律蝇头小行书》、《周恩来诗草书轴》、《毛泽东赠友人诗草书轴》、《彦复行状行书轴》、《用出师颂笔意书章草尺页》、《“齐踊跃,肯登攀”》《“冲霄汉,起宏图”》联二件、《集古碑名隶书横幅》等,两项共三十件。即可证明陆先生书艺之总体水平,符合我所提出的广度、深度、新度、高度四项标准,大师地位之确立,绝无疑义。兹再分而言之,广度,并世无第二人;新度,并世无第二人;深度,或可见仁见智,未便断言。最后确定陆先生在当代书家中之地位,再当以高度相较,即前三者之综合水平相较。仅举最有代表性之高水平书家:

沈尹默先生,书风圆熟秀润,毕生追王,然以鄙人浅见,只达明之文待诏,平而无奇,笔力亦欠雄强,以大师标准衡之,实不逮也。

乡先辈马一浮先生,理学大师。书法出《石门颂》、《怀仁集圣教序》、欧阳通、又参以沈寐叟,自成家数。纯用内,精悍清刚,无懈可击,书卷气天下第一。然终是学者之书,难以书法大师称之。

李叔同先生,多才艺,书法功力极深,中年出家后,其书亦刊落锋颖,一味恬静。故不食人间烟火气天下第一,高僧之书也。惟绝笔“悲欣交集”四字,恣情任性,所积功力元气全出,多骨丰筋,结构奇特,此真大师之书矣,然仅此一幅而已。弘一以书法大师之质,因不恣情任性,作书时亦严守戒律,不能成为书法大师,惜哉!

王蘧常先生,寐叟弟子而不步趋其师,章草自成一体,创造性强,且从容盘屈纡回而出,内气充盈,大师之书也。惟面目单调,有元气之鼓荡,而少奋发,总体逊于陆先生。

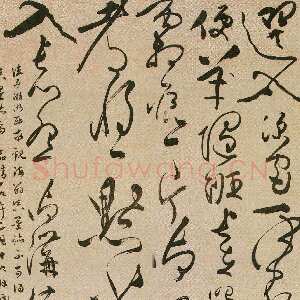

林散之先生,以长锋羊毫作草,线条极流畅而不失艰涩,功力极深之标志也。使笔头如钻头,随势结字,盘郁天成。又善用墨,其书有一般飘然遐举之仙气,并世无伦,大师之书也,当代草圣,名不虚矣。然单项突出,与王蘧常先生同,总体亦逊于陆。

沙孟海先生,天分高,功力亦深,二三十岁时已卓然成家,非侪辈所及,陆先生亦自谓不如。然沙老虽享大寿,而未如陆、林等先生晚岁有质之飞跃,故不论从线质,线条之起伏变化,结字之雄肆而精致,整幅布局之奇异错落,跌宕多姿,终逊陆先生一筹。而个性化之生命元气沛然充盈,故仍不失其为大师。

乡先辈徐生翁先生,天分极高,功力亦深,线质如铁石,书体自成格局,然骨多筋少,乏纡回盘曲之功。生计屯邅,书亦半僵。徐先生以大师之质,以多种原因,不能成就大师,甚可叹息。

以上所列,能称大师者四人,即王蘧常、林散之、沙孟海、陆维钊。其中林若世外之人,王、沙总是学者气质,惟陆先生艺术气质最强,故广度和新度均越过三人。

六、结语

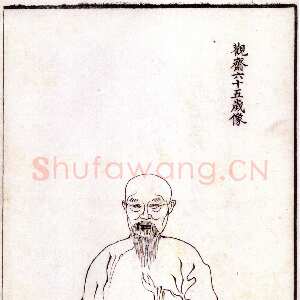

此文以血写成,时时和之以泪。因为我是陆先生嫡传弟子,先生临终前吩咐家人:祖安与儿子同等看待。我今撰如此之文,易生故意溢美先生之嫌,果真如此,我失人格,先生亦将因拙文遭物议,则我负先生矣。其实这种想法倒是我的私心,不敢正视现实。然当我回忆起先生艰苦卓绝的探索与孤军奋斗之精神,便产生出无限的勇气。平时欲言者,如骨鲠在喉,希一吐为快。我既已公开亮出我的标准,自可见出我的公平与否,也就打消了顾虑。陆先生并不很看得起书法家,但他生就的艺术气质,他所担当的工作,均驱使他往书法大师的目标迈进。他在艺术上是绝对的恣情任性的。他一方面极重视传统,但总觉得在传统中找不到他自己的理想所求,任何碑帖,一经他手,则精华立取,糟粕立弃,必改造之而后快。我日夕侍随先生多年,正是先生的这一特点,使我理解张融之所云:“非恨臣无‘二王’法,恨‘二王’无臣法”的真实含义。打个简单的比喻,‘二王’开的百货公司中竟找不到他合适的衣服,于是只好定做,或干脆自己缝制,他在传统中所找的只是缝制的方法,有时方法也无,也只好自己创造。另一方面,陆先生受传统文化之化育,对传统文化感情深厚,他的眼界又很高,他不满于自己的创造,对于自己的背离传统,有一种负罪感,这绝非一般人所能理解,只有深受传统文化之化育而又不满足于传统故思背离的艺术家才有这种特殊的感情,一种愧疚。陆先生曾对我说:他不敢拿自己的作品去请教马一福他一方面顽强地进行着创造,一方面又有见不得人的感觉。马一浮他甚为敬畏,惟恐遭他训斥与否定,可他又深知自己是义无反顾的,不拿作品去请教也罢。因此,他像一个地下工作者孤身奋战,时时向我这样半懂不懂的年轻人反复询问,这幅如何,那幅如何。这并非是他虚心,向我征求意见,只是他深感孤独,想找个能听懂他话的人说话而已。他对自己甚有信心,因此当他被过早地结束生命前,深感痛惜。他自视甚高,眼界则更高,他觉得离目标不远了,为什么老天不许他多活几年,让他满足一下?其实,他永远不会满足,永远在进步。“进步”一词,是长辈对下辈赞扬时用之。我用之于先生,似是失礼。但我觉得用在八十出头的老人身上,这一词却是颂赞。最后,他归依王羲之,此时他并未意识到,他已经成功了。陆维钊大师的出现,实在是一个奇迹,但他是刻苦钻研,千锤百炼而成,又是常规。

当代书坛有二位先生,将永远受到我的最高礼赞:一位是沈尹默先生,当时书法不绝如缕,此一缕就是沈先生,他撑着,书法不至完全断绝。他这位高级文化人,做着极为普及的工作,使人知道尚有书法这门艺术在,为当代书坛立下了不朽的功勋。一位是陆维钊先生,他代表着当代书坛的最高水平。他给传统注入了新鲜血液。他证明了古人并不是不可超越的,他的有些作品业已超过了古代大书家;他不重复古人,亦不重复自己,每幅创作面目各异,即使否定此幅,也绝不影响到彼幅,但整体又是多样的统一,一望均知为陆维钊所作,他的创作意识在当代具有典范作用。这就是我的结论。