名称:重读南宋——范成大(作者:郭树林)

分类:书法文摘

备注说明:书法百科知识

范成大在书法史上与陆游、朱熹、张即之并称“南宋四大家”,其书法温润典雅,俊伟清新,具有动态美,充满了生命力。可是我国文艺界多只重视他的诗歌,却往往容易忽视了他在书法上的成就。

在“南宋四家”范成大、陆游、朱熹、张即之四人中,范成大的生平经历和后世评判是相对清晰和划定的。他既没有陆游辗转难定足迹、晚年抑郁不得志的坎坷经历并在中年以后致力于爱国诗篇的写作。也没有朱熹那样作为一代理学宗师操纵封建中国的哲学、教育、礼制等凡700余年历史的显赫业绩,自然也不会有朱熹那样因学术而遭到的“庆元党禁”等等劫难,更不像张即之那样只是一位因为“笔法授受有传”而“名乃独著”的专门书法家,张即之的事迹多在书史而他处罕见。范成大的事迹多在文学史,而书法史较少。本文拟就现知的范成大的生平资料﹑书风的渊源流变及重要书法作品进行梳理考析,以期对其人及书法艺术形成一个较为客观的认识。

一、生平简述

范成大,字至能,江苏吴县人。生于北宋钦宗靖康六年(1126年),死于南宋光宗绍熙四年(1193年),晚年定居苏州石湖,自号石湖居士,世称范石湖。范成大出生在靖康之耻神州陆沉的年代,自幼便遭流离丧乱,父母相继亡故1,范成大年少聪慧,12岁读经史,14岁能文章。家贫借住寺院,苦读十年,经父辈劝勉应举,在绍兴二十四年(1154年)中进士。初为徽州司户参军,后到临安(杭州)监太平惠民和剂局。宋孝宗即位后,范成大由圣政所检讨官历枢密院编修,升迁著作侍郎。他于乾道四年(1168年)秋到处州(浙江丽水)任。深感胥吏催租贪索之弊,创“义役法”又兴修水利,浚复通济堰。悉具新规,书《通济堰碑》,立碑以记。

乾道六年(1170年),范成大45岁。宋孝宗拟派使臣到金国索取河南陵寝之地,并面议受书礼仪。右丞相虞允文推荐李焘、范成大二人出使。当时朝臣惧怕金人如虎,李焘胆怯不允,范成大慷慨请行,毅然启程北去。南宋罗大经在《鹤林玉露》中有《范石湖使北》一诗。引述如下:“万里孤臣致命秋,此身何止一沤浮。提携汉节同生死,休问羚羊解乳不。”2

金人法严,不许使臣别送书奏。范成大忽然拿出私书,要求接受,金人厉声斥责,范成大屹然不动,坚决递上。当时金国太子就要杀他,经人劝阻,免遭毒手。事后金国君臣对范成大表示钦佩。他们看惯了宋使的卑躬屈膝,不料文学词臣范成大却是骨鲠之臣。此事见于《宋史·范成大传》。

范成大在出使途中写了《揽辔录》。爱国诗人陆游读了《揽辔录》后,作诗感叹道:《夜读范至能揽辔录,言中原父老见使者多挥涕,感其事作绝句》“公卿有党排宗泽,帷幄无人用岳飞。遗老不应知此恨,亦逢汉节解沾夜。”

范成大在朝,刚直不阿,因反对奸臣外戚张说除签枢密院,“当制”时拒绝起草,孝宗变色。范成大从容讽谏,张说作签枢事因此而罢。他却自动请领“祠禄”归里,为朝野称道。

范成大从乾道八年(1172年)起复,到淳熙九年(1182年),十年间辗转桂林、成都、明州、建康等地。在桂林时,抑制监司苛敛盐税;不歧视边区百姓,博得人民敬爱。

淳熙元年(1174年)十月范成大被任命为敷文阁待制,四川制置使,知成都府。其官大职重实为一项师镇全蜀的工作。自桂林至成都,途中所得诗凡135篇,名曰《西征小集》(单行本今未见传),途中撰成《桂海虞衡志》一书(传世本已失原貌),追记以桂林为中心的游览胜地,风物土宜等。在这期间由于范成大所辖之地有一部分与金国为邻,为南宋朝廷重兵屯防之所在。因此,范成大其中重要的一项任务就是悉罗人才,以利边防,其中不乏有陆游、范谟、杨甲等“言恢复之志者”。与此同时,范成大也积极措置边防,上疏改革将兵之政等。当然,范成大以秉性使然,在繁忙的公事之暇不会忘记做一些建亭做阁之类的文人雅事。至成大出川,曾先后主持复铜壶阁,修成都学官,修江渎庙等。

淳熙四年(1177年)五月底自成都起程,自西向东历时四月余到达苏州,沿途逐日记所见名胜古迹等,为《吴船录》两卷。

淳熙五年(1178年),范成大从成都回朝,以中大夫为参知政事,执政权仅仅两个月,便被御史抨击而落职。淳熙六年又起用明州(今浙江宁波),罢海物之献,不久移镇建康(南京),奏移军储米二十万石赈济灾民,减租米五万石。在南宋的大官僚中,范成大是一位难能可贵的廉臣。

淳熙七年(1180年)二月,差知明州(州治在今浙江丽水)一年后,以端明殿学士中大夫,到江南东路安抚使知建康府(府治在今江苏南京)并兼行宫留守至淳熙十年八月。绍兴三年(1192年)五月以资政殿大学士赴知太平州(府治在今安徽当涂县),月余即因幼女殇逝而请祠归居石湖。在范成大最后任放官(知太平州)之前的至淳熙十六年(1189年)二月,孝宗内禅,光宗即位,范成大的政治生涯,至此亦基本完结。

当他仕宦生涯结束时,楼钥《玫瑰集》中有《资政殿大学士通议大夫范成大转一官致仕》告文,文中有云:“胸中之有甲兵,世称小范之多才。”以北宋名臣范仲淹抵御西夏的典故媲美范成大,可见时人对他的推崇。

范成大告休回苏州后,应诏上书,极论纾民、求将、固边、屯田、理财等利弊,可是昏庸的宋光宗置若罔闻。于宋光宗四年(1193年)年在落寞中辞世。享年68岁,卒后赠太师,谥文穆。

范成大博识多才,着有《范石湖集》(包括《石湖居士诗集》、《石湖词》、《石湖词补遗》)(中华书局)、《揽辔录》(知不足斋丛书本)、《骖鸾录》(知不足斋丛书本)、《吴船录》(知不足斋丛书本)、《桂海虞衡志》、《吴郡志》、《范村梅菊谱》等。

二、书法渊源

范成大于靖康元年(1126年)六月降生在平江付治吴县故里。吴郡范氏,“世为兴家”。据范成大挚友周必大所撰《资政殿大学士赠银青光禄大夫范公成大神道碑》(以下简称《神道碑》)所记:

吴郡范氏,自文正公起孤童,事仁宗皇帝,当庆历癸未入参大政;后百三十有六年,公复参孝宗皇帝政事。虽谱牒不通,俱望高平,派南阳之顺阳,盖鸱夷之苗裔也。今为吴之吴县人。……曾祖泽赠太子少保,妣昌元郡夫人夏氏;祖师尹赠太子少傅,妣咸安郡夫人陆氏,咸宁郡夫人蒋氏;考雩终左奉议郎、秘书郎,赠少师,母秦国夫人蔡氏,莆阳忠惠公之孙,而文潞忠烈公外孙也。

《神道碑》中所提及的“文正公”乃范仲淹;“忠惠公”乃蔡襄,“文潞忠烈公”乃文彦博,成大母乃蔡襄孙女、文彦博外孙女;成大曾祖、祖父、父亲三世赠列“三少”之位。

虽然范成大出生时,他的太外公蔡襄(字君谟)已经去世,卒年八十,然而蔡襄书法经过苏轼、黄庭坚等人的推崇,在南宋一代还是颇有地位和影响的。周必大《题汪季路所藏书画四轴》之一云:“蔡忠惠公大字端正沉着,宜为本朝第一”(《益公题跋》卷一)。

由于范成大文集(《石湖居士文集》)在《宋史·艺文志》中已称“卷亡”,所以今天已无法从范成大的传世文献中去直接证明他当年是否学过蔡襄书法,但从好友周必大、陆游等曾对蔡襄书作过题跋这一点看,身为“莆阳外家”的范成大似也应有过题跋。范成大也一定学过蔡襄书,如周必大就曾多处论及这一点:“(范成大)公蔡氏所自出,古书法兼有真、行、草之妙,人争藏之”(《神道碑》)。“某伏蒙宠示三大字,雄遒结密,盖自莆阳外家,一变而入颜(真卿)、杨(凝式)鸿雁行矣”(淳熙元年《与范至能参政》第二书)。

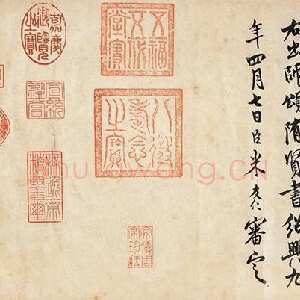

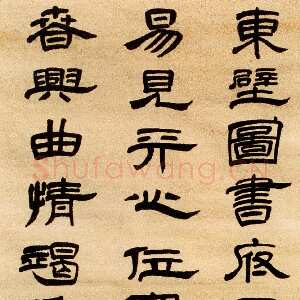

综上所述,范成大在早年或从蔡襄入手,惜其在“以能书成”的早年和中年,所作多为题画诗、碑记等书迹,如乾道九年(1173年)广西桂林的《复水月洞铭》和淳熙二年(1175年)《碧虚铭》等,虽文献记载,但存者较少。其书法以正书为主,宗法颜真卿、蔡襄。存世成大书迹,以中年乾道九年(1173年)广西桂林的《复水月洞铭》等几种为最早;墨迹以淳熙五、六年(1179年)间的《玉侯帖》、《春晚晴媚帖》为最早。从范成大传世书迹看,他确实有出自太外公蔡襄的地方,如《复水月洞铭》与蔡襄《虚堂诗帖》、《澄心堂帖》等有血脉相承处。只不过,蔡襄学颜真卿有时痕迹过重,而范大成抛开了颜字某些过于鲜明的外在特征,从而与蔡襄拉开了距离,这也许是他一变的地方。蔡襄书法亦得益于杨凝式甚多,正如董其昌在《跋蔡襄连日山中帖》中所说的:“蔡忠惠公书,以学杨凝式者多胜于学颜,盖蔡襄书名守法,学景度者乃不定法。”范成大善学蔡襄而一变“家法”的地方,或许正是他敏锐地觉察到了这一点,在书法上自觉地更多向杨凝式的书迹靠拢,从而不再为蔡襄左右。

范成大书法一如南宋时代的绝大多数人一样,也受苏轼、黄庭坚、米芾和“二王”等人的影响甚多,如董史在其《皇宋书录》下编中云:“(范成大)近世以能书称。”“字宗山谷、米老,韵胜不逮而遒劲可观。”陶宗仪《书史会要》(卷六《宋·都钱唐》)亦云:“范成大——少高放,以能书称。字宗黄庭坚、米芾,虽韵胜不逮,而遒劲可观。”特别是曾亲眼见到范成大进行创作的袁说友所作的《跋范石湖草书诗帖》文中认为范成大是:“蛟龙骧腾,蜿蜒起伏,笔端变态,不可穷尽,视杜祁公、苏沧浪、黄太史之笔,诚兼而有之。”这一点可以从《赠佛照禅师诗碑》和《垂诲帖》等代表作可以得到印证。在这几件作品中,表现出他对苏轼、黄庭坚等人的融合而又显得娴熟自如,形成了他的“圆熟遒丽,生意郁然”的艺术特色。可见,范成大最终能在南宋时代就赢得与“天才书家”张孝祥并称的地位,在书法史上为列“南宋四大家”之一,决非是“名人”效应的结果。

综上所述,范成大书法以蔡、苏、米为榜样,上及晋唐二王、褚遂良、颜真卿、柳公权、杨凝式,兼及北宋诸贤,虽有韵胜不逮之嫌,然终能变体而“遒劲可观”。