名称:金农诗歌中的书法变革轨迹

书法家:金农

分类:书法文摘

备注说明:书法百科知识

引子

金农作为扬州八怪中的代表书画家,其书法一直是研究者关注的焦点。笔者曾撰文,将其作品分为五类:行草书、隶书、写经体楷书、楷隶、漆书。并根据其创作年代,考证了五类作品出现的时间顺序,分别是:一、早期。从青年时代至五十岁前,金农行草与隶书成熟于这一时期。其写经体楷书和楷隶在四十七、八岁时已出现。二、中期。从其五十岁至七十岁。漆书、写经体楷书、隶楷皆成熟于此中期,这三种书体皆为历代书家旷古未有之创作,故此期是金农书法变革的高潮期。三、晚期。金农自言七十以后始创“渴笔八分”,自认为前无古人。故此期为金农之衰年变法期。由于他的书法作品面貌多,存世数量多,加上“新”而“怪”,故而在其书法师承由来、用笔特征、品类上,长期存在着臆测和混乱。我们注意到臆测和混乱的来源,主要是以下两个方面的原因:一是清代以来因无法为这些面貌不同的书作定名,故将其作品类别相混,尤其是写经体楷书、楷隶类混于隶书,又将漆书与楷隶相混,致使今日出版物中金农作品的分类常常张冠李戴。二是沿用旧说,称他的漆书所用之笔是截毫的,并说他的师承来源于吴《天发神谶碑》。其实金农秉性率直诚实,有类宋人米芾,颠则颠狂,但在自己留下的文字中不作隐瞒,襟怀坦白。笔者在研究中发现,金农关于自己各类书法变法动机、师承来源、用笔特征和审美取向都曾以诗的形式表述出来,只是前人在分析其书作时,未曾读其诗而已,故今再以其诗证其书,就教于各位专家。

一、 金农诗歌中的行草书

金农在二十一岁时,离开钱塘,投师入苏州何焯(义门)家塾。何氏书宗二王,推崇颜真卿,尝跋《旧本颜鲁公多宝塔》言:“鲁公用笔,最与晋近,结字别耳。此碑能专精学之,得其神,便足为二王继。”1故金农初学书法必从师说。

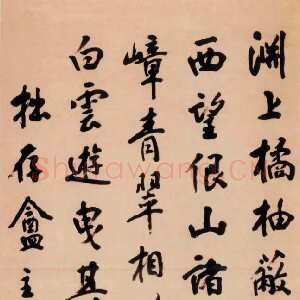

收入《冬心先生集》中的《江上岁暮杂诗四首》,其一为《冬心斋中石刻帖》,2是金农表达自己最初想摆脱二王体系书法的独白。诗中写道:

内史书兰亭,绝品阅世久。

风流翠墨香,得之独漉叟。

楮烂字画全,光华神气厚。

旧传七遗民,淋漓跋其后。

惜为老黠工,名迹已割取。

椟去珠尚存,何伤落吾手。

少日曾临摹,搴帷羞新妇。

自看仍自收,空箱防污垢。

一事胜辩师,未饮缸面酒。

诗中反映了少时金农曾努力学习王羲之《兰亭序》。然如诗中所写,此时的金农自感学右军行书如“搴帷”之新妇。即不得入门,只好收藏起来,所谓“空箱防污垢”了。这首诗,据张郁明《金农年谱》所考,系于康熙五十九年(1720),时金农三十四岁。考察金农此时的书法作品,尚还能看到他这种拘束的王字题款,但至扬州后,这种题款完全消失。这首诗已透露出金农放弃追踪二王行书的决心,也体现出他经过理性思考后,以自己的稿书表现自由的内心世界。那么,金农抛弃二王行书,以何种书体衍出自己的行草呢?此一时期金农已用功隶书多时,故答案即是用隶书变出。与上引诗同年,金农另有《画兰竹自题纸尾寄程五鸣江二炳炎》一首,记录了他此时画兰竹的情况,诗中写道:“掷纸自太息,不入画师谱,酬人……,钤以小私印,署名隶书古。”3“署名隶书古”一句实已道明此时金农自己的审美取向。既然署名从隶书出,题款也必从隶书出。从笔者读到的金农的早期作品看,能显示其用隶书变出的自家面貌的行草作品,最早一件是其初上扬州当年归杭时给高翔的一封信,时在康熙六十年(1722)4。其中以隶书化出的用笔痕迹已很鲜明,体态较肥丰,章法茂密,这是他年轻时曾学颜鲁公书法的痕迹。其好友厉樊榭的诗中曾提到过金农早年书学颜真卿的情况。康熙五十四年(1715)厉樊榭所作《江上访金寿门出观颜鲁公麻姑仙坛记、米海岳颜鲁公祠堂碑榻本》5一诗中写道:“论书近捃拾,勿事徵倒薤。”这是说金农撇画用笔重按急出,如悬针、倒薤叶状,故诗中以“堂堂小颜公,颇喜究奇怪”批评金农的这种习气。不过,好友的规劝,看来并没有说服他。前引诗中他决心抛弃右军行书,便是用诗的形式回答了厉鹗。与厉鹗预期相反,那种奇怪的倒薤用笔,在金农以后的书法中越来越强烈的表现出来。

金农的行草,从汉碑中化出,后人江弢叔曾说:“先生书,淳古方整,从汉分隶得来,溢而为行草,如老树著花,姿媚横出。”6其中倒薤笔法,从行草到隶书,再到漆书,他运用自如,并成为其风格之典型特征。我这个说法不是没有根据的,若再以其诗证其书,其四十九岁时所写《上党张水部出观范宽画独山草堂图》一诗足资说明。他写道:“宋楮坚光未摩坏,款字低行类垂薤。”7本来是一首观画的诗,但是他观画时的注意力,竟然移至题款的笔法,还用诗表达出来,足以反映金农的兴趣,可以窥及金农的良苦用心。此也再可证明金农从年轻至晚年,各类书体作品中出现的倒薤笔法,是其有意作为风格特征表现的结果。(关于倒薤用笔在其隶书、漆书中的运用,我们下面还会专门提到。)

二、 金农诗歌中的隶书

康熙六十年(1722)三十五岁的金农初上扬州时,已善隶书,风格尚不鲜明。当时扬州风靡郑谷口隶书,为了糊口鬻书,金农曾和其好友如高翔、汪士慎等一样,俱效郑体。今藏福建省博物馆金农书《隶书范石湖诗轴》是为明证。8三十九岁前后,金农隶书风格开始鲜明,出现两种味道,一种是浓墨圆润的,起收笔十分严谨;一种则多用渴笔,笔画毛涩畅润,且波挑放出而掠笔多用倒薤撇法,既有金石之趣,又显姿媚。他的隶书以临习汉《华山庙碑》为原型,发展变化出多种形态,但主要是这两种,可谓一工、一写,一放一收,而且直至终老都不离此轨道。金农隶书四十二岁北游归来时,风格大体定型。至五十岁赴京参加博学鸿词科考试时,已书动京华,成为当时第一流高手。但五十岁进京落榜归来,思想发生极大变化,以后隶书作品几乎绝迹,代之以从隶书衍变出来的漆书一种变体八分。《冬心先生续集》中载《乾隆元年八月予游京师,十月驱车出国门之曲阜县,展谒孔庙作长歌》一首,诗中描述了他当时落泊、痛苦的内心世界。

八月飞雪游帝京,栖栖苦面谁相倾。

献书懒上公与卿,中朝已渐忘姓名。

十月坚冰返堠程,得行便行无阻行。

小车一辆喧四更,北风耻作旦鸣。

人不送迎山送迎,绵之亘之殊多情。

诗的前半段写离京时的内心活动,情、景皆凄凉。而此前金农八月到京后,曾是十分风光的,如《冬心先生续集自序》中云:“华亭张得天尚书,曾屏车骑访予樱桃斜街。”张照不仅对金农的诗很佩服,还盛赞其隶书,说:“君善八分,遐取外域,争购纷纷,极类建宁、光和笔法,曷不写五经,以继鸿都石刻,吾当言之曲阜上公。请君,君不吝泓颖之劳乎。”9而十月出京时,因与功名无缘,金农周围的势利之脸全都变了。接下来诗中再写道:

燃香何必刑牢牲,告曰艺事通微诚。

呜呼五经昌且明,吾欲手写承熹平。

字画端谨矫俗狞,隶学勿绝用乃亨。

刻石嵌壁开暗盲,此间古柏含元精。

……

金农还是去展谒了孔庙,在孔庙的肃穆气氛中他关怀的是五经的昌明,所以提出“字画端谨矫俗狞”这种与蔡邕相同的观点。“吾欲手写承熹平”一句反映了他此时甚至还在仕途的幻想中迷惑。然离开孔庙,他似乎立刻清醒过来,这种立场的相反表现反映于《鲁中杂诗》中,《鲁中杂诗》原有十首,罗聘在金农身后辑成《冬心先生续集》时有六首未录,从其墨迹稿本中,我们读到八首中未录的一首:

会稽内史负俗姿,字学荒疏笑骋驰。

耻向书家作奴婢,华山片石是吾师。10

这是他入仕无望后,思想激烈斗争中迸出的闪电,也是金农蕴藏内心多年的呼喊。这首诗反映金农当时的书法观,其一是决心抛弃二王正统,这在前面关于其行草书时已谈过;其二是既抛弃正统,那么取法什么呢?金农说:“耻向书家作奴婢,华山片石是吾师。”那必然是师碑和师写碑的无名书家。事实证明金农早就确立了这样的思想,客观上说,博学鸿词科应举之失败,促使他变革之路走得更加坚决,因为此前他的其他书体没有一种是取法书家的。而反观其关注者,多为无名书家之书迹,若北齐石刻、写经体、刻版书等等便可证明这一点。在金农的这首诗中,抛弃二王、师法无名书家、师碑,这三点实已涵盖了乾隆中期后出现的碑派书法观的全部内容。

三、 金农诗歌中的写经体楷书

金农写经体楷书,是一种创造,是其“耻向书家作奴婢”的产物。目前就笔者所知,最早一件作品,见于四十七岁刊成的《冬心先生集》卷前他自书的刘仲益题词。从这件作品的成熟性观察,金农此前已实践多时。这件作品体肥,有刻版之趣,这两点是其蓄意追求的。早在他三十九四十二岁北游山西时,因一次无意获得宋高僧手写的经文残本,使金农产生了取法写经体的奇想。这一奇想,记录于《过北精舍得宋高僧手写涅经残本即题其后》一首中,诗见《冬心先生集》卷二:11

欲尝米汁来禅扉,孤松解带刚十围。

向日蕊香,驯禽相对无妄非。

忏堂拭案白拂挥,漆龛朽坏生。

残经一卷认依稀,口诵深悔前毁诽。

彼国长者忘是非,文字不作阴符机。

圣僧手写心佛违,朱丝阑好界画微。

法王力大书体肥,肯落人间寒与饥。

阅岁六百方我归,如石韫玉今吐辉。

此中妙谛多福威,昆明浩劫增欷。

诗中描写这种写经“书体肥”,印证了金农最初出现写经体时的面貌。其中“阅岁六百方我归,如石韫玉今吐辉”二句,更是明白地表述金农获得这一经卷后,欲以其为师法对象,并创造新书法意象的决心。拂去六百年前的抄经体书法的尘埃,要在自己手中吐出光辉,他怎么能不激动呢?

金农关注抄经书法的诗,北游期间并不只这一首,又如:

手闲却懒注虫鱼,且就嵩高十笏居。

到处云山到处佛,净名小品倩谁书。12