名称:黄庭坚论“韵”

分类:书法文摘

备注说明:书法百科知识

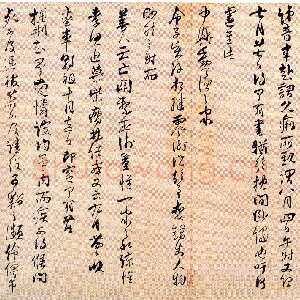

以韵论书,宋以前少见,北宋逐渐多起来。至黄庭坚,其韵论则涉及书、画、诗、文、音乐、创作主体等各个方面,成为衡量艺术作品的重要标准。

凡书画当观韵此与文章同一关纽。

若论工不论韵,则王著优于季海,季海不下子敬;若论韵胜,则右军大令之门,谁不服膺?

观魏晋间人论事,皆语少而意密,大都犹有古人风泽,略可想见。论人物要是韵胜为尤难得,蓄书者能以韵观之,当得仿佛。

陈元达,千载人也。惜乎创业作画者,胸中无千载韵耳。使元达作此嘴鼻,岂能死谏不悔哉?

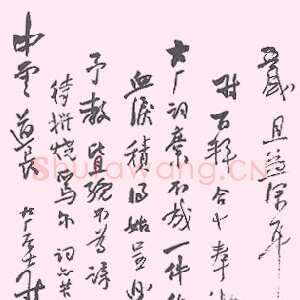

晃美叔尝背议予枯唯有韵耳,至于右军波戈点画一点也无。有附予者传若言于陈留,余笑之曰:若美书即与右军合者,优孟抵掌谈话乃是孙叔敖耶?

韵胜的源泉人格与学养 黄庭坚把韵作为衡量各门艺术的重要标准,认为韵之有无,不仅仅在于笔墨之工巧,形象之传神,更取决于作者的胸中之韵。在黄庭坚心目中,韵是艺术与人格高度统一的境界,其内涵已超出了艺术本身的范围,直接指向了作者的生命存在。

黄庭坚继承了韩愈文以载道的传统,进而发展为文道合一的思想,自觉地将道德、学问和艺术结合起来,把作者胸中之韵的修养,放在比书内功夫更重要的地位上。黄庭坚推崇颜真卿的书法,正是因为颜真卿与日月争光的文昭武烈,才使他的书法奄有魏晋隋唐以来风流气骨7;黄庭坚把苏轼推为本朝第一,正是因为苏轼以忠义贯日月之气发于笔墨间,所以其书法笔圆而韵胜。8在黄庭坚看来,作者本人的人格与学养是从事创作的根本所在,足韵胜的源泉。

黄庭坚认为如果作者人格不高,学养不足,即使笔墨功夫深厚,技巧高超,也会因胸次之罪使书法病韵:

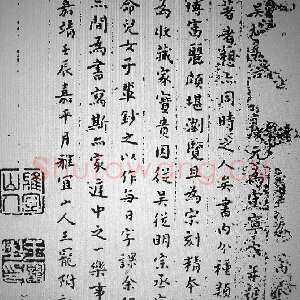

王著临《兰亭叙》、《乐毅沦》,补永禅师、周散骑《千文》皆妙绝。同时极善用笔,若使胸中有书数千卷,不随世碌碌,则书不病韵,自胜李西台、林和靖矣:盖美而病韵者王著,劲而病韵者周越,皆渠侬胸次之罪,非学者不尽功也.

在黄庭坚看来,治疗病韵的方法,一是要提高自己的人格品位,不随碌碌;二是提高自己的学问修养,使胸中有书数千卷。

学书须胸中有道义,又广之以圣哲之学,书乃可贵,善使灵府无程,政使笔墨不减元常,逸少,只是俗人耳。圣哲之学的研修,不仅在文章义理方面给人以启发,更在于它能陶冶性灵,变化气质,使胸中充满道义,人格学养得以提高。这里,表面上虽然在论书,却在很大程度上指向了人生哲学的根底。

由此看来,黄庭坚心目中的韵,实质上是一种艺术与人格高度合一的境界:胸中之韵要借助于艺术才能得以自由地表达并使之不断升华;而艺术的表现,只有传达出作者的内在人格与学养,才算是成功的表现。艺术与人格学养是一个问题的两个方面,它们在韵的层面上统一起来。所以黄庭坚在评价书法作品是否韵胜时,也正是把这一点作为首要的标准:余谓东坡书,学问文章之气郁郁芊芊,发于笔墨间,此所以它人终莫能及尔。11

(东坡)笔圆而韵胜,挟以文章妙天下,忠义贯日月之气,本朝善书自当推为第一。

韵胜的前提脱俗 黄庭坚论韵,常常将俗作为韵的对立面加以排斥。在他的审美追求中,以脱俗作为出发点,以韵胜作为归宿,正如刘熙载所说:山谷论书,最重一韵字。盖俗气未脱者,皆不足以言韵。

东坡简札,字形温润,无一点俗气。今世号称能书者数家,虽规摹古人,自有长处。至于天然自工,笔圆而韵胜,所谓兼四子之产有以易之,不与也。

《乐毅论》,旧石刻断轶其丰者,字瘦劲无俗气,后有人复刻此断石文,摹写失真多矣。完书者,是国初翰林侍书王著,用笔圆熟,亦不易得,如富贵人家子,非无福气,但病在韵耳。

黄庭坚认为东坡书法无一点俗气,笔圆韵胜;王著书法虽用笔圆熟,但如富贵人家子,尚未脱俗,所以其书法病韵。在他的论述中,多次称赞东坡诗词笔下无一点尘俗气,燕肃画竹超然免于流俗,推崇二王书法脱然都无风尘气,等等。

这种脱俗的要求,与北宋当时的文艺背景有关.当时的诗文、书法在黄庭坚之前大致经历了承袭、模仿、探索几个过程,特别是针对书坛的院体和趋时贵书现象,黄庭坚打出了脱俗的旗帜,意在矫正时弊,使作品呈现出鲜明的个性风格,最终达到韵胜的境界。在黄庭坚本人书风的嬗变过程中,元祐年间之后,黄庭坚首先选择了草书作为突破口,一个重要的原因,正是苏轼病予草书多俗笔16,草书俗这一评价,对于不甘心作牛后人的黄庭坚来说,成为他寻求突破与创新的内在动力,因为俗是黄庭坚一生所最忌讳的:余尝言,士大夫可以百为,唯不可俗,俗便不可医也。17

黄庭坚在称赞脱俗的作品吋,常常与清劲、豪壮、沉着痛快、超逸绝尘等联系在一起,那么他所谓的俗当与这些词义相反:软弱、柔媚、纵肆熟滑、因循守旧,这正是他极力反对的。他所追求的是一种清新、豪放、中和的韵致。这些都与黄庭坚随人作计终后人,自成一家始逼真18的创新精神是一致的,也是他人格精神的表现。

书法能否韵胜,最终取决于作者精神世界的脱俗:余尝言,士大夫可以百为,唯不可俗,俗使不可医也。或问不俗之状,老夫曰:难言也。视其平居,无以异于俗人,临大节而不可夺,此不俗人也;平居终日,如舍瓦石,临事一筹不画,此俗人也。19真临大节而不可夺指坚贞的操守与高尚的气节。他在称赞苏轼书法无一点尘俗气时,指出其原因在于苏轼的气节临大节而不可夺,则与天地相终始。20学养的丰富与充实可使笔下免俗:景文购中有万卷书,笔下无一点尘俗气。21黄庭坚本人也正是精研诗文,博览群书,力图以书卷气来矫僻流俗。

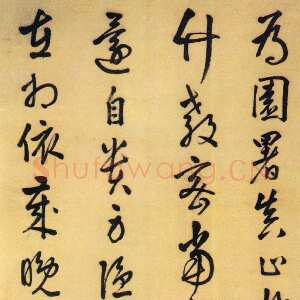

韵胜的保障法度 要达到韵胜的目的,在绝俗的基础上,还必须有法度作保障。黄庭坚在《与王观复书》中认为王观复的诗虽气格已超俗,但未能从容中玉佩之音,左准绳,右规矩耳。22所以读起来无有韵味。他认为百工之技亦无有不法而成者。23书法学习也一样,必须首先规摹古人,进行严格的技巧训练,掌握运笔、结体等基本的艺术规范,以期达到自己所追求的最高境界韵胜。

公笔札极豪劲,但未能入古人绳墨,何也?古人虽颠倒,书亦四停八当。凡书字偏枯皆不成字。所谓失一点,如美人眇一目,失一戈如壮士折一臂,不审信之否?