名称:重读南宋——范成大(作者:郭树林)

分类:书法文摘

备注说明:书法百科知识

三、书法创作分期及佳作考析

综观范成大一生,作为一名从政者,他的仕途生涯主要在孝宗朝。虽然他的政绩平平,其中可圈可点之事寥寥数起而已。但正是由于他游宦生涯中创作的大量诗文和在各地所题书迹,为后世留下可贵的书学资料。据不完全统计,范成大传世书迹和见诸历代文献着述的书目合计共达80余种,如果算上根据《范石湖诗集》所作存目,更达160余种。经过我们研究分析,范成大书法作品风格变化大约可分为早、中、晚三个阶段,在这里,我们对其重要书迹也进行考析。

1.早期书法

绍兴二十五年(1155年),范成大30岁以前

范成大在30岁之前主要的生活范围是苏州、杭州、昆山三地。绍兴十三年(1443年),范成大18岁,其父范雩病故,于是成大开始他在昆山蔫严寺10年的闭门读书生涯,或有出游,除绍兴二十三年秋有赴金陵应漕试一行外(并考上举人),也是多来往于三地间。按照范成大自己“十四五始为诗文”的说法,可知他这一时期所作多为题画诗,题胜迹诗,碑记等书迹(多为《范石湖诗集》所存书目),无传世书迹,仅有文献记述。这一时期书法,由于和蔡襄的特殊亲属关系,和出于对当时盛享书名的书家蔡襄和颜真卿的仰慕之情,应是范成大宗法蔡襄和颜真卿书体时期,初见端倪,但还不太成熟。故而其书法就只能囿于所学的蔡、颜体势之下。虽然这一时期持续时间较长,但对范成大后来形成自己的书法面貌来说,已是定下了一种基调性的东西。但可以肯定的是他早年当“能书”,且有一定“书名”,不然他在那种颇重书法的文化环境下是不会到处留题的;范成大早期文献记述的书迹有:《题山水横看二首》、《题城山晚对轩壁》、《题城山挂月堂壁》、《题记事册》、《题如梦堂》、《题画卷五首》、《题致远书房》、《题立雪图》、《题张氏新亭》和《题南塘客舍》等,其中重要的书迹有《题高景庵》和《题金牛洞》等书迹。

《题高景庵》根据《石湖诗集》卷十《高景庵读旧题有感》首云:“莓苔风雨旧诗留,十七年前鬓未秋。” 《有感》诗作于乾道十三年(1167年),因此“题高景庵”应作于绍兴二十年(1150年)。《石湖诗集》卷四有《自天平岭过高景庵》一诗,同题,当年所作题目可能为此诗。天平岭,应在姑苏城西天平山,高景庵,应在天平山附近,未详考。

《题金牛洞》应作于绍兴二十四年(1154年),据《石湖诗集》卷五有《游金牛洞题石壁上》诗,查《范成大年谱》系于绍兴二十四年(1154)事冬下;据《石湖诗集》卷四同题,也当作于本年。绍兴二十四年(1154),范成大省亲宣城,游金牛洞。金牛洞又名云山洞,在宣城东北滚山下。

2.中期书法 绍兴二十五年(1155年)至淳熙五年(1178年),范成大30~53岁之间 自绍兴二十五年首次出任官职至淳熙五年六月,范成大的书法创作基本上是在为官四方的日子里和数次远行途中完成的;这一时期范成大的书迹主要集中在以下三个方面:一是应朋友之请作记书碑等,如:绍兴二十七年,应朋友之邀作《奉题胡宗伟推官揽秀堂》,时在徽州;淳熙四年,作《诗赠陆游》,时成大奉诏东归,陆游送至眉州、嘉州之中岩,友人相别即,成大作诗赠陆游。二是在为官期间留迹当地或是沿途酬唱、应索、纪胜之题,如:绍兴三十二年(1162年)八月撰并书《思贤堂记》,时成大在临安(杭州);乾道五年(1169年)四月书《通济堰碑》,时成大在处州;乾道九年三月书《平斋题额》,时成大在桂林;淳熙二年自桂林赴成都任途中作《题岳麓道乡台》;淳熙四年在成都作《题爱山亭》;主要集中在处州、杭州、桂林、成都四地。三是亲朋故友往来书札,如:淳熙二年作《寄陆融州诗札》,时成大在赴成都途中。其书法主要还是宗法蔡襄和颜真卿,和早期书法相比已经十分成熟,特别是在楷书方面。虽然这一时期范成大书迹较多,但多为书籍所录,其存世书迹极少。由于篇幅所限,我们仅考证此一阶段的范成大书法代表作品,在摩崖碑刻方面以浯溪题诗和桂林诸刻为代表作。并着重分析其存世书迹《复水月洞铭》和《碧虚铭》的书法艺术特色。范成大在书札、诗卷方面则以《行台帖》等为代表作。

《复水月洞铭》约作于乾道九年(1173年)九月,正是他出任知静江府(今桂林)广西南西路经略安抚使。陆耀 《金石续编》(十八卷)和陆增祥《八琼室金石补正》(一一四卷)等书著录。正书,铭高1.26米,宽1.82米,字径8厘米(图一)。时范成大48岁,石刻在桂林。

《碧虚铭》约作于淳熙二年(1175年),时范成大在桂林,谢啓昆《粤西金石略》九卷和陆增祥《八琼室金石补正》(八八卷)等书着录。正书,碑高2.70米,宽1.60米,字径12厘米。石刻在桂林。

从上述两件书迹资料中可看出,范成大善大字,多为摩崖、碑刻、题榜等,并多以正书书之。书法苍劲雄浑,出自蔡襄、颜真卿和柳公权,其气势磅礴,结构严谨,用笔稳健,是典型的颜柳遗风,从这两件碑刻书法中,还流露出“尚意”的精神,他的楷书不循规蹈矩,写起来随着心绪变化而变化,如他处理藏锋与露锋。藏锋者中庸含蓄,稳重大方,露锋则飘逸潇洒,清新畅快。藏露兼用,真是“折搭多精神,平藏善含蓄”他的楷书笔法,方圆兼用,折转并存,肥瘦适度。颜肥、柳瘦、蔡肥、黄瘦,各有独到意境,他取其精华而溶之,肥瘦相渗,以横轻竖重为基调,作品中不是呆板一律,平铺直走,而是随意变化有很大的起伏。提按顿挫,疾徐缓急,得心应手。从继承与创新来看,仿效古人的风范时,心襟与行笔是缓慢的,而一旦抒发出自己的才情。势来不遏,势去不止,一股奇姿异态油然而生。大凡楷书家都是以慢速书之,很少有速行之笔,宋以前未见有之,宋以后有赵孟頫等几人而已,而范成大可谓前辈也。运用大量的行书笔法入楷,也是范成大书法的重要特点之一。在《水月洞铭》碑中,如“燕”、“铭”、“洞”等字中;“水”部首的字大多是行书法。“疾”的表现最为明显,应为笔画中之飞白,“峻急”可以出奇,表现才情,展现性格。寓动于静,燥润相济,打破楷书呆板沉闷,使整个作品生动起来。特别是擘窠巨制,就更需调剂。范成大在《碧虚铭》碑记处理得恰到好处,全文150余字,有十分之一的字中夹有飞白笔画。如“笛、不、中、疏、成”等字中,给若大块碑增加了生机。他的楷书速迟兼使,规矩从心,势神兼得,可谓“温而厉,威而不勐,薛而安,宣尼德性,气质浑然,中和气象也”《书法雅言》。关于此一阶段范成大的书法成就,楼钥认为是“善书”且“翰墨飞动”。

《行台帖》乾道九年(1173年)五月书,时范成大在桂林。宋人岳珂《宝真斋法书赞》卷二十六《宋名人真迹》著录:草书,八行,共77字。此帖末署“五月日,左朝奉郎集英殿修撰新知静江府范成大札子”。据《范成大佚著辑存》考,“此帖或为王淮(季海)者。”

岳珂对其此一阶段草书推崇备至:“右淳熙参政资政大学士石湖先生穆公成大字至能《行台》、《常州》、《成都》、《两司》四帖真迹一卷。近世能书,惟范(成大)、张(孝祥)相望,笔劲体遒,可广可狭。如公抑足以名家矣。……赞曰:纵之而矩不逾,敛之而锋无余,宝蕴而华敷,云灿而霞舒……” (《宝真斋法书赞》卷二十六)。

3.晚期书法 淳熙五年(1178年),范成大53岁以后。

淳熙五年(1178年)六月,53岁的范成大从仕途的巅峰逐渐走下坡路,虽仍得孝宗信任,但他似乎有了退隐之心,于是辞资政殿学士知婺州(浙江金华)之命而乞以本官奉祠,回到梦寐以求的吴县石湖。

其后十五年中,范成大在外仅三年,其余都是在石湖和范村度过的。在这一时期是他诗歌创作奠定“田园诗人”大家地位的时期。同样的,也是范成大在书法创作上自我风格的成熟完善期,传世书迹多是在这一时期完成的。在这一时期,范成大有着较多的时间赋诗写字,并且有着较多的闲暇时间和亲朋好友切磋书艺,往来书札;也正是在这一时期,才有时间和精力实施他的“二王”梦,开始了对“二王”书法的潜心研习。此时,除和老友周必大、陆游、吴琚时有往来问候切磋书艺外,且与晚辈薑夔、龚颐正等时有交往并谈论学书心得。因此,这一时期范成大书迹,多为亲朋故友书札及应人之请书写自作诗,其中留存书迹有作于绍熙元年(1190年)二月的楷书作品《同年酬唱序碑》(碑藏苏州博物馆);书于淳熙五年(1178年)行草作品《玉侯帖》(今藏地未详);《北齐校书图书卷跋》(美国波士顿美术馆藏);书于淳熙六年(1179年)的行草书作品《春晚晴媚帖》(上海博物馆藏);书于淳熙七年(1180年)的行楷书作品《北齐校书图书卷跋》(美国波士顿美术馆藏);书于淳熙八年(1181年)的草书作品《辞免帖》(台北故宫博物院藏);书于淳熙九年(1182年)的行草书作品《荔酥沙鱼帖》(台北故宫博物院藏);书于淳熙十二年(1185年)的草书作品《西塞渔社图卷跋》(美国纽约大都会博物馆藏);草书作品《尊妗帖》(台北故宫博物院藏)和书于绍熙三年(1192年)的草书作品《中流一壶帖》(北京故宫博物院藏)等,其中多为草书,今天我们正是主要依据这些作品来研究、评价和认识书法大家范成大的。这一时期草书作品以《垂诲帖》等为代表作。行书则以《赠佛照禅师碑》为代表作。

《明州赠佛照禅师碑》范成大书刻于淳熙八年(1181年)春,已失,惟一的宋拓本现藏于日本东福寺。镰仓时代,随着禅宗学说的东渡日本,宋代的诗文书法也盛于禅僧之间。东福寺的宋拓本,传说是圣一国师带回日本的。诗碑画心全拓高141.7厘米,宽77厘米(图二)。

据《范成大年谱》考,淳熙八年(1181年)春,范成大自明州(浙江宁波)转住建康(南京)前,游阿育王山和天童等山,书诗四首赠于佛照禅师,同年八月,佛照以成大书诗刻碑。佛照(生卒年不详)为大慈宗果法嗣,又名德光,以佛法际遇宋孝宗,问答之语,刻金石以传天下,晚年居阿育王山中,陆游为题〈佛照禅师真赞〉:“名勋三朝,话行四海,撒手归来,云山不改。人言大觉同,诗云老僧掩彩”。佛照墨迹已流传日本,见《平家物语》。

《明州赠佛照禅师碑》运笔迅勐,气势雄强。虽经石刻,依然神采飞扬,丰富有力,如海云舒卷,狂涛巨澜,既有法度,又有气势,形成俊伟英迈的境界。此诗碑为范成大晚年杰作,时年56岁。

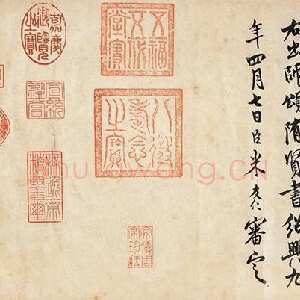

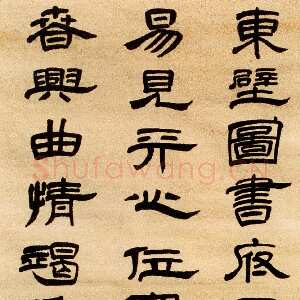

《垂诲帖》范成大当书于淳熙十年(1183年)夏。纸本。草书,信札一则。凡16行,计190字。31.5×61.7厘米。信札。钤有:“何良俊印”、“项元汴印”、“李君实鉴定”、“陈定书印”、“安仪周氏珍藏”等鉴藏印。现藏台北故宫博物馆。此帖曾见诸于《式古堂书画汇考、书考》、《平生壮观》、《大观录》、《装余偶记》、《墨缘奇观》、《石渠宝笈续编》等著述。《三希堂法帖》摹刻。其书法融合了苏、黄、米、蔡兼及二王书风。通篇观之含蓄隽永,宁静干外,热情其中(图三、图四)。范成大草书有“二王”之蕴藉,用笔婉转秀劲,笔法熟练而韵致深远,章法行气,气势清新,有浓郁的书卷气。其严整的草书笔势非一般书家所能企及。作草书者必文思敏捷,气随心转,稍有拘滞便意气相害。范成大草书多自作诗和手札,情发于心而达于手,手挥之毫而入纸,所以他能倾刻既就,流畅如水。

四、三个时期书法艺术特点

上述范成大早、中、晚期书迹,基本上反映了其一生的书法成就。通过分析研究上述范成大早、中、晚期书法,特别是通过考析研究上述范成大早、中、晚期书法代表作,尚可从中看出他各时期的的艺术风格的不同变化。早、中期多为楷书,其字宗为颜、柳、蔡,结构严谨,用笔稳健;行草书还不成熟,多彷效苏、黄、米、蔡。晚期多为草书和行书,其书法表现为最终融合苏、黄、米、蔡和二王等几家为一体,并融入己意,形成自己“圆熟遒丽,生意郁然”、用笔老辣、方圆兼施、中锋为主的个人艺术特色。且具有较高的艺术水准,历代书家皆给予极高评价。宋人岳珂在《宝真斋法书赞》(卷二十六)有赞语云:范成大书法“纵之而矩不逾,敛之而锋无余,宽蕴而华敷,云灿而霞舒。虽曰近世之书,亦足以为轩己之娱”。明王世贞曾云:范成大书法:“有米颠笔圆熟遒丽,生意郁然,真是二绝”(《弇州山人四部稿》)。