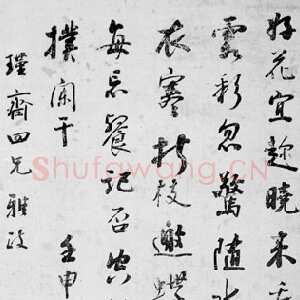

名称:兰亭序

书法家:阮元

分类:书法文摘

备注说明:书法百科知识

终唐之世,民间劣俗砖石,今存旧迹,无不与北齐、周、隋相似,无似《阁帖》者,无似羲、献者,盖民间实未能沿习南派也。

既然民间未沿袭南派,而将属南派的《兰亭序》与属北派的砖石相类比,自然对不上号。

阮元不同于李文田,他虽然否定《兰亭序》为王羲之所书,但没有否定《兰亭序》文,郭沫若支持李说,竭力否定序文为王氏所撰,认为其中悲观的文辞不符合王羲之的性格,认定“《兰亭序》悲得太没有道理”,而阮元在一则跋文中谈到《兰亭序》时,是肯定王羲之当时有这种心情的,他说:

永和八年秋,殷浩北伐无功,再举进屯泗口。羲之移浩书曰:“区区江左,力争武功,非所当作。莫若退保长江,引咎责躬,与民更始,以救倒悬。若犹以前事为未工,复求之于分外,宇宙虽广,自容何所!”浩不能从,遂有九年秋七月之败。《兰亭序》作于浩屯泗口之后,败走谯城之前,其忧国之心含于文字之内,非徒悲陈迹也。

三、否定《兰亭序》的思想渊源及其目的

阮元怀疑和否定《兰亭序》的这些想法,是不是他一时的突发奇想呢?我们从整个清代的学术背景来考察,是确有其渊源的,并不显得突然,清初考据学的兴起,大批学者钻入了故纸堆,经学一度盛兴,对于经学家的阮元对《兰亭序》提出疑问,这与乾嘉经学的“疑古求真”精神完全合拍,梁启超说:“清学家既教人尊古,又教人以善疑。”况且《兰亭序》历经千年,迷雾重重,让人匪夷所思,既有《昭明》不选、《阁帖》不刻之疑在前,又有王字应存隶意之想,再有金石碑版出土之佐,加上职业考据之癖,这种怀疑也就在情理之中了。

从书法界来看,清初以后人们渐渐减弱了对《兰亭序》的迷信,金农已有不学二王学民间的思想,并从他的实践中表现出来,这不能不说对阮元否定《兰亭序》有着潜在的影响。清代学术的大环境和书法界的小环境都无不在往着一个方向发展,二王权威地位的削减是迟早的事,阮元的思想是顺应潮流的,他既是潮流中人,又在领导潮流。说他领导潮流,是因为他有发前人所未发之思想,使得他的理论能够指导着人们的实践,并加速了碑学的发展进程,但他这一切都并没有逆潮流而行。

既然阮元不是突发奇想,那么在他那个时代有没有人有这种思想抑或是闪念呢?他究竟有没有在学术交游中受到周围人的影响呢?对于这个问题,我们先读一读汪中《述学》中的一段话:

吾友赵文学魏、江编修德量,皆深于金石之学。文学语编修云:南北朝至初唐,碑刻之存于世者往往有隶书遗意。至开元以后始纯乎今体。右军虽变隶书,不应古法尽亡。今行世诸刻,若非唐人临本,则传摹失真也。

看来赵魏也对王书产生过怀疑,我们必须先弄清赵魏是何许人也:

赵魏(1746—1825),字恪生,号晋斋,人称赵文学,浙江仁和人。曾于乾隆六十年约至嘉庆二年(1795—1797—)在阮元幕府助其校订《山左金石志》、《七经孟子考文》,并辑《两浙金石志》等。赵魏长阮元18岁,入阮元幕府时49岁,时阮元32岁,仅靠年龄是不能说明谁影响谁的。我们再来考察一下赵魏对江德量讲这段话的最低下限,必在江德量的卒年乾隆五十八年(1793)之前,此前赵魏尚未入阮元幕府,赵魏不可能受阮元影响,赵魏在乾隆六十年(1795)入阮元幕府后,很有可能与阮元谈及过此事,应该肯定阮元或受赵魏影响,或与其观点一致,至少在当时有这种想法的不止阮元一人。赵魏虽略早于阮元认为王字应存隶意,但他怀疑的不在原迹是否为王羲之所书,而是怀疑行世的各种刻本“若非唐人临本,则传摹失真也”,即使说阮元受其影响,我们仍然可以认为阮元是否定《兰亭序》为王羲之书的第一人。

此外,阮元本人又精通校勘学,对于古籍版本的真伪、优劣有精深的研究,对《兰亭序》原本的怀疑和对摹本的苛求自然出于他的职业敏感。尽管如此,他对《兰亭序》的版本仍有混淆不清之嫌。

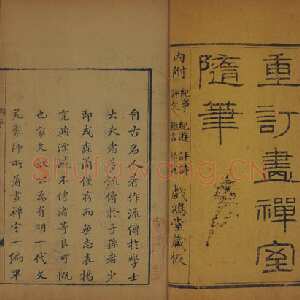

关于《兰亭序》的版本,自古以来虽多聚讼,但基本已清晰,历史上对《神龙本》曾有《唐摹兰亭》、《冯摹兰亭》、《神龙半印》、《褚摹兰亭》等多种异名,今人所谓《神龙本》其实和阮元所谓《神龙本》不是指的同一个本子,今人通常所谓《神龙本》是指兰亭八柱本的第三本冯承素摹本(有神龙半印),而阮元所谓《神龙本》非指八柱第三的冯摹,也非指八柱第二的褚临(因此本无神龙半印,不能称为神龙本),而是指《秘阁本》(即《神龙伪印本》),但实际上说的是王文惠家藏黄绢本,阮元多次提及“率更之《定武》、登善之《神龙》”,这是清人的普遍说法,清初陈奕禧(1648—1709)就有“《定武》欧摹、《神龙》褚摹”的说法。翁方纲(1733—1818)在《苏米斋兰亭考》中,除沿袭明以来约定速成地将《定武》视为欧临以外,也错误地将《秘阁本》视为《神龙本》,并归于褚遂良名下。翁方纲是根据米芾“褚本有钩填极肖者,也有随意自运者。”殊不知前者的“褚本”是褚遂良检校本,非褚遂良摹本,《兰亭考》卷五中也引了米友仁一段跋:“唐太宗得《兰亭》,命冯承素、诸葛贞之流双钩模赐左右大臣。昨见一本于苏国老家,后有褚遂良检校字。”翁方纲和阮元所指“虽临王书,全是褚法”的“褚本”,实质上是《王文惠本》(也称《唐绢本》,褚临本中的一种,后有米芾跋。传为褚临本的版本极多,翁方纲将《秘阁本》、《王文惠本》混为一谈)。《王文惠本》虽传为褚临,但不能称为《神龙本》。阮元视翁方纲为师,执弟子礼,且交谊甚深,自然受其影响。阮元的好友梁章钜(1775—1849)也在《退庵随笔》中说:“今世所传《唐绢本》,褚临也,《定武本》,欧临也。”可见他们所谓《神龙》即指王文惠家藏黄绢本。由于他们在学术界的地位,于是欧之《定武》、褚之《神龙》成为清人公认的《兰亭》两大流派。且不论“欧之《定武》”之说是否可靠,实际上“褚之《神龙》”之说已差之毫厘而失之千里。

阮元对于《兰亭序》的观点已经很清晰了,他承认王羲之写过《兰亭序》,而否定唐太宗所得到的是真本,后人所见到的各种拓本都不足为信,各种摹本、临本更是掺入己意,他在《王右军兰亭诗序帖二跋》中写道:

王右军《兰亭修禊诗序》,书于东晋永和九年,原本已入昭陵,当时见者已罕,其元本本无钩刻存世者,今《定武》、《神龙》诸本,欧阳率更、褚河南临拓本耳。夫临拓之与元本,必不能尽同者也。观于欧、褚之不能互相同,即知欧、褚必不能全同于右军。真《定武》本余惟见商邱陈氏所藏一卷,余皆一翻再翻之本。真《定武》虽欧阳学右军之书,终有欧阳笔法在内,犹《神龙》本之有河南笔法也。

他还有一种无人敢道的想法,认为欧、褚的临本超过王羲之的原本:

《兰亭帖》之所以佳者,欧本则与《度化寺碑》(按:应是《化度寺碑》)笔法相近,褚本则与褚书《圣教序》笔法相近,皆以大业北法为骨,江左南法为皮,刚柔得宜,健妍合度,故为致佳。若原本全是右军之法,则不知更何景象矣!

昭陵《禊序》谁见原本?今所传两本,一则率更之《定武》,一则登善之《神龙》,实皆欧、褚自以己法参入王法之内。观于两本之不同,即知两本之必不同于茧本矣。若全是原本,恐尚未必如《定武》动人,此语无人敢道也。

他首先承认《兰亭》佳,之所以佳,是因为欧、褚临得佳,他这样用欧、褚来否定《兰亭序》的观点,只要我们稍动一下脑筋就会发现,他的目的也是为推出北碑而寻找借口,这样,他让我们千百年来一直为之激赏的《兰亭序》一下子变成了北派,我们欣赏《兰亭序》,实际上是在欣赏欧、褚的北派,而非真正的王羲之的南派,于是名正言顺地来动摇王羲之帖派在人们心目中的地位。同时他又将欧阳询、褚遂良列入碑派,为碑派能稳住根基寻找支撑。由此可见阮元在推出碑派时,有两个重要现象,一是他仍以借助“借古开今”为手段,他们不承认王羲之古,而是认为他们不够古,要从王羲之以前的秦砖、汉瓦、魏碑中去寻古;二是他仍要以名家来标榜,尽管前碑派中的郑簠、金农已有不学名家、而学民间的实践,可见在当时并没有被人们普遍接受。

可以看出,阮元在否定《兰亭序》时所列举的版本是有选择的,他选择了临本,而没有选择摹本,冯承素摹本历来被视为最接近原本的唐摹善本,双钩填廓的摹本是当时的一种复制技术,故摹搨高手都是职业人员,而非书家,书家的临本(包括传为欧临和褚临,抑或赵临和董临)都融入了作者的主观意识和个性特征,并不能真实地反映王羲之书法的原貌,用临本来揣度《兰亭序》已隔一层。是不是阮元不知道冯摹本呢,显然不可能,我在考察中发现28岁的阮元在参与编修《石渠宝笈》时就见过冯摹本,他在《石渠随笔》中就记载他亲眼所见冯摹本有神龙半印,可见其选择是带有偏见的用意。

他的兰亭观同他的碑学思想一脉相承,也与他的南北书派观不可分割。尽管阮元否定《兰亭序》的论据很不充分,但他动摇了二王的权威地位,于二王之外另辟新境,在金农等前碑派实践在前的基础上,作为学术界的泰斗从理论上公开予以肯定和支持,并第一次给北碑以重要的地位。他的思想首先影响了他的朋友和学生,钱泳、梁章钜、黄易、何绍基、陈鸿寿等,并逐渐扩散开来,无疑加速了碑学的发展进程,为清代碑学风气的早日到来起到了推波助澜的作用。