名称:赵彦辉:赵宧光资料整理与考略

分类:书法文摘

备注说明:书法百科知识

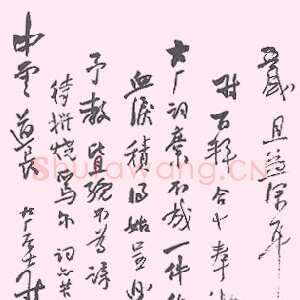

赵宧光生平事略正史只提及寥寥一笔,明清笔记小说诗文也很少,方志亦不多,然大都相差无几。如《明史·文征明传》附载:

(陆师道)女字卿子,适赵宧光,夫妇皆有闻于时。1/p>

明代朱谋垔《书史会要续编》云:

赵宧光,字凡夫,姑苏人,宧室东南隅也。以为名连半字,岂谓苏天下东南,自负能光彼中耶!早为经生,弃去,隐寒山,举家佞佛疏食,于经籍无所不窥,而笃意仓、斯之学,著《长笺》,论六议;《寒山帚谈》,论书法,其自书创作草篆,盖原《天玺碑》而小变焉。由其人品已超,书亦不蹑遗迹,允成高士矣!天启年间卒。子均,字灵均,亦善草篆。妻能诗,有集行世。2

据《吴县志》载:

赵宧光,字凡夫,太仓璜泾人。祖汴,举解元,成进士。父樗生,亦隐士。宧光少入赀为国子生, 中岁折节,读书卜地,葬亲倾家,开凿搜岩,剔穴丙舍数楹,俨然图画,遂为西山奇胜。庐居墓旁,足不至城市,所著书凡数十种,专精字学,篆学尤绝。3

又,清人龚立本书载:

赵宧光,别号凡夫,本娄东人,因先墓在寒山,遂移家卜筑焉。造访之初,在万历辰巳间。见其疏凿泉石,鱼鸟翳然。素馔清尊,名流云集。君气韵苍雅,似图画中人。善作古篆,运笔如飞。4

可以看出,对赵氏的记载均大同小异。赵宧光一生未仕,且隐于寒山,是记载赵氏事迹简略的主要原因。清初,有《乙亥丛编》一书行世,录赵氏等撰《寒山誌传》,5 然此均未引起古今学者应有的注意,该书已成为尽可能最大限度还原赵氏历史面目的第一手、恐怕也是唯一的材料。

一、关于赵宧光生卒年、名、字、号及籍贯

赵宧光的生卒年问题,学界已有公论。然人云亦云者有之,更有甚者,以为待考者也有之。这都是学术上不负责任的表现。

据其子赵均《先考凡夫府君行实》载:

先君生于嘉靖已未(1559)八月十有八日,卒于天启乙丑(1625)九月三日,享年六十又七岁。

按,即赵宧光的生卒年从1559至1625年。按中国人的传统习惯,赵氏六十七岁是虚岁,实为六十六周岁。

关于赵宧光的名、字、号及籍贯问题,也比较混乱。据笔者所见的从明清至今的近二十种书籍中关于赵氏的字、号就五花八门,字有凡夫、水臣的;号有凡夫、广平、寒山长的;籍贯有姑苏说、太仓说、娄东说、吴县说、苏州说、松江说等。6

关于赵氏的字、号、籍贯的出入尚不小。我们以为,众多说法距赵氏生活年代均有一段时间,其间难免存在道听途说,以讹传讹之现象发生。这样,其子赵均之记述较之上述可信度就较高一些:

先君(赵宧光)名颐光,考之字书,以颐合于声未合于义,遂更颐为宧。字水臣,号广平,别号凡夫。7

原来赵宧光原名颐光,后易为宧光,其子说乃父字水臣,号广平,别号凡夫。但赵宧光在《赵凡夫自叙》中自云:“赵凡夫卤人也,小丈夫哉,志大而学小,识多而才少,卒不能佐物成务,字之曰凡夫,是自呼其名。”自云字凡夫,盖此为后起之字,盖其子不知,误以为别号。另明代汪关为凡夫治印“寒山长”8 可知赵氏亦号“寒山长”。

从文献的记载可看出,关于赵氏里籍之说法亦颇为混乱,令人无所是从。按,江苏吴县旧称姑苏,古吴县城又是今苏州的别称,娄江在江苏吴县东,娄东谓娄江之东,也属吴县,则赵氏之故里则一说为吴县,一则为太仓,一说为松江。据明赵用贤《含玄先生墓誌铭》载:

赵氏自南渡后散处江左,其居璜泾者最大。璜泾诸赵皆世田孝弟(悌)至。宪副震洋先生汴以春秋发解南畿为时闻人而族始益盛大。含玄子即震洋先生子也……

按,赵汴乃宧光祖父,其祖父出自璜泾赵氏,又,璜泾镇又名赵市,9 又,赵宧光姪孙女赵元复在《寒山展墓记》云:“余家自宋南渡至元季,子安公以荆王元俨后避难来东海,卜居虞疁崑邑造镇曰璜泾。”璜泾镇在江苏太仓县东北六十里。则赵氏故里在江苏太仓璜泾更确,《吴县志》的记载是符合历史事实的。赵氏籍松江说则谬矣!

二、赵宧光家世及生活经历

赵宧光出生于书香门第。祖父宪副震洋先生赵汴嘉靖辛卯举南京解元,戊戌举进士,其后赵氏一族开始日渐盛大。其父含玄先生赵枢生,自幼读书,十七岁为诸生,后未能考取进士,“遂弃去,读他书,隐闤闠中,不窥户外者三十余年。其学主六经,旁及子史。搜猎古奇文秘事,矻矻不休。闭门下键,时至经旬,或遇风月晴明,仅出徜徉,才一瞬复入读如故”10 所著各类书六十六卷。赵宧光亦幼承庭训,潜心苦读。据冯时可《赵凡夫先生传》载:“(赵宧光)生而倜傥,负奇气。童时就学,父辄教以四始六艺,古文奇字。”为日后所取得的成就打下了坚实的基础。

赵宧光的一生受乃父影响颇大。据《含玄先生墓志铭》载:

其为文章构意沈遂,必本其意所独到而横溢开宕。……晚厌世氛,遂长斋日饭一脱粟或经数日不食,或日加数餮。抱膝长吟,若身在黄时也。

又,冯时可《赵凡夫先生传》说:

含玄子讳廷梧,隐德迈世,余尝称为六异先生,谓室无器,堂无客,衣不制,食不庖,庭不翦,草席不除尘,三吴间至今以为佳话。

完全是我行我素,脱离世俗的出世状态。这种超脱世俗的企慕汉唐魏诸贤状态,自然把古代隐士当成崇拜的对象。含玄先生又对子女要求甚严格。《赵凡夫自叙》云:

先处世含玄先生无世俗交。研究文史之暇,时呼儿子侍听,千古可喜、可愕、可师、可惩诸节目,自相鼓吹,不知夜漏之残,庭训止此,何有于他。

含玄先生的至孝也都出了名。这些都幼时的赵宧光产生深远的影响。

赵宧光在先人之敝庐“野鹿”园度过了二十几个苦读春秋。期间,赵氏也曾为太学生。盖受其父远离尘俗影响,加之尊父命“慨然往修五世祖墓,收赎故宅,葺治宗统,使水木了然至于竭欢;奉七细察声气燕寝之地,粥粥如也”11 辞太学生,后父母相继去逝,遂守孝寒山,开始了其在寒山隐居的生活。

万历二十一年(1593),含玄先生卒。次年,赵宧光奉乃父遗言,卜地为幽宅,但赵氏得大病一场,无功而返,乙未(1595)孟秋,其母亦逝,悲痛之余,尽破其家为两尊人买山营葬。遂携妻子陆卿子于寒山守垩室作冢人,矢志益坚,夫唱妇随,读书稽古,足不至城市,著书立说。“著书充栋而不以淹雅名,誓墓半生而不以孝行显”12 直至走完人生之旅。据说清乾隆皇帝六下江南,六次来寒山,并赐诗三十余首,在《题寒山手尺雪长句中》中称赞说:“泉飞千尺雪千尺,小篆三字铭云峦。”乾隆来这里的用意是感赵氏夫妇的孝道以粉饰治具?或是羡慕这里的云山美景、自由自在的生活?不过能让皇帝多次造访,却也足够今人寻味的了。

赵宧光妻陆卿子,苏州人,陆师道长女。夫妇在寒山的生活被传为佳话:“弃家庐墓,与卿子偕隐寒山,手辟荒秽,疏泉架壑,善自标置,引合胜流,而卿子又工于词章,翰墨流布一时,名声籍甚,以为高人逸妻,如灵真伴侣,不可梯接也。”13 ,甚至对其评价高于其夫:“卿子学殖优凡夫远甚,少刻《云卧阁集》,沿袭襞绩,未能陶冶性情。晚年名重,应酬牵率,凡与闺秀赠答,不问妍丑,必以胡天胡帝为词,不免刻画无盐之诮,世所谓《考槃》、《玄芝》二集是也。赋之作,步趋六朝。尝为祖母卞夫人作诔,典雅可诵。”14 可见陆卿子是以诗名、书名并重的才女。其子赵均,字灵均,亦幼承庭训,少聪而好学,“从其父传六书之学,又从燕山僧贝林授大梵天字,并诸国字母变体,形声谱韵之奥,指画、形音、乡署、部居移日分夜,父子自相讲习。”15 父子均以学问书法闻名于世,均妻乃文征明玄孙女,名淑,“点染写生,自出亲意,画家以为本朝独绝。”16

三、交 游

赵宧光虽隐于寒山,然“户外不长到,人间多与交。”17 足不至城市,由于远离尘俗,其人品已高,不少名士前来拜访,大都为一时俊彦。赵氏早年在野鹿园时,就已经开始了这种交往。据印人金一甫说:

余少时究心斯(篆刻),过吴访文寿承,而得其笔意;游白门,同何主臣究其宗旨;与黄圣期、吴敬甫集赵凡夫野鹿园,论其玄妙。18

按,文彭(1498--1573)字寿承,号三桥。江苏苏州人。文征明长子。曾任嘉兴府学训导,官至南京国子监博士,人称“文国博”。少承家学,篆、隶、真、行、草并佳,并自成家,不蹈父迹。为明代印坛杰出的领袖,开启明代文人篆刻之先河,影响至巨。何震(约1530—约1604)字主臣,一字长卿,号雪渔,徽州婺源(今属江西省)人。久寓南京,职业篆刻家,得文彭教诲,其印能出入秦汉、宋元之间,又善在刻石中使用刀法,故能卓然成家,世间文、何并称。从文献的记载来看,虽不能确认赵宧光与文、何有谋面的可能,但至少可以确认赵氏受文、何所开创的篆刻风气的影响。黄圣期、吴敬甫也为其时书法篆刻家,惜事迹待考,但从记载看,可断定他们与赵宧光相交甚厚。赵宧光在谈及其与金一甫的交情时曾说:

余结发与雕虫作篆,即与一甫友善,三十年如一日,盖臭味相投,不必相师,不问共业,千里正自同风。19

按,金光先,生卒年不详,字一甫,安徽休宁人。混迹朝市之间,印章取法何震而上溯秦汉,用刀爽劲,形神兼备。尝摹秦汉官私印并自刻印各一册,成《金一甫印选》并附《印章论》一卷。为万历时期重要的篆刻家之一。清人周亮工谓其:“家拥多资,乃多雅尚,究心篆籀之学。”20又,赵宧光谈及与好友朱简的交往:

寒山老人相对剧谈,尽出平生见解,以相质难,修能不以余言为过,余不以修能自隐。21

朱修能认为:

赵凡夫是古非今,写篆入神,而捉刀非任,尝与商榷上下,互见短长。22

按,朱简,生卒年不详,字修能,号畸臣,后改名闻,安徽休宁人。他曾历14年之久,遍摹周秦两汉及元明篆刻家佳作,并详加评说、考证,研讨印章技法,匡正时人印作优劣。工诗,擅篆刻,有《印经》、《印字要论》、《菌阁藏印》、《修能印谱》、《印书》、《印品》等行世,为万历时代杰出的文人篆刻家和印章理论家。朱简说赵宧光是古非今,乃言其贵古贱今。于书体上,赵氏喜作篆体;于印章,赵氏热衷于秦汉古印的摹习。与书法篆刻主张师其师而不师其徒,取法乎上。

钱谦益在《赵灵均墓志铭》中说:“灵均从其父传六书之学,又从燕山僧贝林授大梵天字,并诸国字母变体、形声、谱韵之奥。”,赵宧光同贝林也有往来,据其子赵灵均讲:“缁流中可与谈音韵之堂奥者,燕山贝林仁公一人也,结奄于山中,紫泥涧上居之。居数年而师以畏喧,徒居天目。”23 可见燕山僧贝林不仅是当时著名的小学家,而且又是赵宦光的学术知音。惜贝林事迹待考。

其他如袁景休、王醇、吴兆、李宗延、张孟儒等或题额相送或题诗相赠,或探讨学问或切蹉技艺。与赵氏同时期的印人如苏宣、邵潜、汪关等均为其治印。正是这些文人雅士的交往,才形成了吴地良好的文化氛围,文人们以书会友,以学会友,以印会友,从而互相影响,互相促进则自不必说。

四、赵宧光其学

赵宧光自幼从父受四始六艺,古文奇字之学。赵氏自己评价自己之学以为“大之则冯相谈空,方圆覆仰,差可措诸掌上,搜玄剔微,足补千古圣贤所未到,而不能布六寸算子;小之能指事、象形、裁成奇偶,差谓传千古圣贤之默契,而不能事雕虫镂刻于翰青缃素。能方丈大字而不能作蝇头端楷,能周秦椎鲁而不能效宋元流媚。总之舍人之所争而取世之所弃”。24 纵观其学,确实以六书之学为主,旁及其它,著述不少。据冯时可述其:“方研缃帙,与其配陆硕人倡和丹崖之上,初不知人间何乐可易碧山一笑也。所著书不下数万篇。如内学经、天文、地志、金石、声韵、艺文、稗史、稠林、逸草。书各为类,类各为品,品各为篇,篇各为目,无不搜微抉妙,穷作者之心,立未有之义。雕镂造化、争光云汉而吟弄风月者不与焉。尤邃六书。凡结字主客笔势逆顺。画有清浊奇正。体有向背动静,考之古文,有润色而无造作;验之人心,有融释而无阻碍。其法至于法天崇古,研几穷神,而其工至于补同文之治。宣三才之蕴,不独裨小学,佐谐声也。”25

赵宧光用毕生精力从事《说文》研究,取得了一些重要成果。作《说文长笺》七十二卷,《六书长笺》一十三卷,是其文字学研究的代表作,清人刘献廷给予很高的评价:

寒山赵凡夫先生六书之学,近代人无出其右者,其《说文长笺》虽未尽合于理,然亦弘博可观矣。26

今人何九盈尤其对赵氏之“谐声韵表”给予较高评价。27 也有来自反面的声音,如清人顾炎武谓其《说文长笺》:

此书乃盛行于世,及今不辩,恐他日非胜是,为后学之害不浅点28

按,顾炎武(1613--1682)字宁人,号亭林,明末江苏昆山人。学问渊博,著述甚多,开清代朴学之风。就对后世文字学的影响来看,赵氏的贡献甚微,更何况其《说文长笺》错误百出。显然顾氏以学者特有的敏感已经关注到了这一点。