名称:集理学大成 传“尚意”书风

分类:书法文摘

备注说明:书法百科知识

一、魏了翁生平

魏了翁(1178—1237),字华父,号鹤山,世称“鹤山先生”,邛州蒲江(今属四川)人。南宋著名理学家、经学家、教育家、书法家。“年数岁从诸兄入学,俨如成人。少长,英悟绝出,日诵千余言。过目不再览。乡里称为神童。年十五著韩愈论,抑扬顿挫,有作者风。1(12965页)”二十一岁应省试,在《易经》科中居经生之冠。庆元五年(1199)登进士,授签书剑南西川节度判官。嘉泰二年(1202),召为国子正,明年改武学博士。开禧元年(1205),除秘书省正字。1207—1210年间丁父忧,居家守制,先后三次辞去朝廷征召,筑室白鹤山下(今四川邛崃市西郊),与诸友研习经书。南宋宁宗嘉定三年(1210),创办鹤山书院,开门授徒,传程朱理学,一时从者甚众,“由是蜀人尽知义理之学”1(12966页)。嘉定十五年,被召入对,力主抗金,献边防十策,进兵部郎中,历迁司封郎中兼国史院编修官、太常少卿兼侍立修注官、秘书监、起居舍人、起居郎。南宋理宗宝庆元年(1225),因上书言事得罪了权贵而被劾,贬谪靖州。其间,于当地又创办了一所鹤山书院,“湖、湘、江、浙之士,不远千里负书从学”1(12968页)。绍定四年(1231)复职,主管建宁府武夷山冲佑观。六年理宗亲政,召为权礼部尚书兼直学士院,进吏部尚书兼同修国史兼侍读。端平二年(1235),同签书枢密院事、督视京湖军马兼江淮督府,进封临邛郡开国侯,受理宗面赐御书“鹤山书院”四大字以彰讲学之功。官终知福州、福建安抚使。嘉熙元年(1237),魏了翁“拱手而逝”1(12970页)。卒后十日,“诏以资政殿大学士、通奉大夫致仕” 1(12970页),后又“诏赠太师,谥文靖,赐第宅苏州,累赠秦国公”1(12970页)。生平著述宏富,有《九经要义》、《周易集义》、《易举隅》、《周礼井田图说》、《古今考》、《经史杂抄》、《师友雅言》等,后人辑有《鹤山先生大全文集》凡一百十卷。

魏了翁精于书法,尤擅篆、行,并以篆法入隶,书法于苏、黄、米外,自成尚意一格;他又长于诗文,其书论体现出明显的儒家正统观;魏了翁的学术思想集宋代理学之大成,其所蕴含的蜀学的思想特征和往心学发展的思想倾向与尚意书风有着极为重要的内在关联。

二、行草尚意与篆隶尚意的尴尬

“尚意”书风,“是宋代书法史作为一个特定历史时期的最重要的审美特征与创作思潮特征”2(94—159页)。指的是宋代书家群体比较全面地继承发展了魏晋以来的书法精神:深化丰富了韵的美学含意,自觉地将“法”当作书法创造的手段,去反映主体的情、志、意、兴3。

南宋书法承续“尚意”之风,后人书史中多把姜白石、陆游、张即之等诗书俱佳的文人书家视为此时期的重要代表人物,历来着墨甚多,而对“鹤山先生”魏了翁却鲜有提及。或许有如下两方面的原因:一是魏了翁存世书迹较少,不足为据;二是魏氏学术上的造诣和声望太大,后人对其书迹在文献价值上的挖掘远远大过艺术层面的肯定。但观其传世书迹,“既有功力,又见性情”4(236页),无论是技法的纯熟与精妙、章法的完备,还是字里行间透出的文人气韵,都可谓经典佳构,足以光耀整个南宋书坛。应该说,魏了翁是被历史遗落的一代艺术大师,理应归入书史名家之列。

以下二帖是魏了翁传世书迹中最为常见也是最知名的:

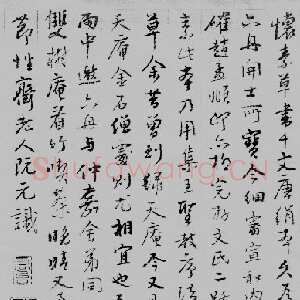

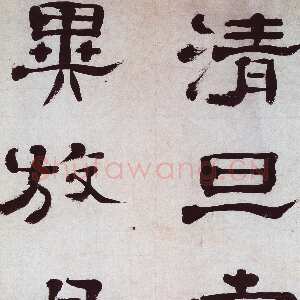

《提刑提举帖》。又名《机宜帖》或《昭代亲友帖》,行草书,纸本。凡两页,共计二十七行。曾著录于《吴氏书画记》、《式古堂书画汇考》、《墨缘汇观》、《书画鉴影》等书,现藏故宫博物院。此帖是魏了翁给赵范、赵葵兄弟吊其父丧的书札。“提刑提举”即指赵氏兄弟之父赵方(彦直)。赵方乃张栻弟子,曾官提举京西常平兼转运判官,提点刑狱,后为京湖制置使,兼知襄阳。文中“中兴勋德之家”乃为勇抗金兵、保卫京西而得名。此帖虽无纪年,但文中“机宜大孝贤伯仲”之语与《宋史·赵范传》所载“十四年”,“与弟葵俱授制置安抚司内机事”相合,徐邦达据此考订为嘉定十四年(1221),魏了翁四十四岁所作5。

《文向帖》。行草书,纸本。一卷,凡五十行。曾著录于《吴氏书画记》、《平生壮观》、《过云楼书画记》等书,现藏上海博物馆。传世此札起自“文向来西夏”,非书札起首形制,徐邦达以为“此帖前缺多行”,“须待考正”。卷后别纸,有牟应龙、赵孟頫等十二跋,后又续接另纸何绍基等三跋。此帖为至赵范书札,虽亦无纪年,但文中“今了翁忽辞工侍”一语与《宋史·魏了翁传》所述宝庆元年(1225),“权尚书工部侍郎,了翁力以疾辞”相符,故当为是年即魏了翁四十八岁所书4(234、235页)。

上述两札以行草笔调为主,南宋时在学术上与魏了翁并称“真魏”的真德秀在《西山题跋》中评曰:“李文定公跋临江萧君所藏了翁帖,谓其不循古人格辙,自有一种风味。今观此帖,信然”②6(第313卷183页)。吴其贞以“苍秀”、“用笔遒劲”分别对二帖作评,虽为习语,但细品魏氏行草,出入颜、米之间,以鲁公之稳重补襄阳之跌宕,节奏强烈,明快畅达。察其用笔,法完意足:提处细若毫发、苍劲遒逸,按处风樯阵马、沉着痛快。《提刑提举帖》运笔呈飞掠之势,中侧锋并用,辅以篆隶笔法,于涩逆之势中显流畅,刚柔并重,字形具古朴之态,有“二王”风韵;《文向帖》则间行间草,气韵生动,于清爽中见奇崛。此二札以图示例作为力证,魏氏行草尚意之风可见一斑。

令人费解的是,在早期书史中,对魏了翁的评述屈指可数,其中零零星星、只言片语的评述竟然对其行草书只字不提,然而却不谋而合地围绕着另一个话题——“善篆”:

魏了翁字华父,善篆,不规规然,绳尺中而有自然之势。余尝见“龟龙麟凤”四字,又于南昌尉饶实夫处见所篆“先世墓道”大字,皆名笔也③7(第2册642页)。

小篆,自李斯之后,惟阳冰独擅其妙,常见真迹,其字画起止处,皆微露锋锷。映日观之,中心一缕之墨倍浓,盖其用笔有力,且直下不攲,故锋常在画中。此盖其造妙处。江南除铉书亦悉尔,其源自彼而得其精微者。余闻之善书者云:“古人作篆,率用尖笔,变通自我,此是口法。”近世鹤山魏端明先生亦用尖笔,不愧昔人8。

魏了翁字华甫,临邛人。登进士第,官至赠太师,封秦国公,谥文靖,学者称“鹤山先生”。善篆,不规规然绳尺中,而有自然之势。尝以篆法寓诸隶,最为近古④7(第3册第56页)。

陈振濂先生认为“写篆书不拘绳尺,有自然之势,是重意趣的表现;至于以篆隶相结合,更是书体上的大胆创新”2(153页),并归纳为“篆隶尚意”2(152页)。

遗憾的是,我们几乎看不到魏了翁的篆隶书迹。据传四川夹江县有魏氏隶书“家庆楼”,大足县有篆书“毗卢庵”等,但均未见有著录之处,也无图片可循,“鹤山善篆”的历史佳话仅仅流于文字记载。

纵观宋代书坛,自北宋苏、黄首倡书意之后,绝大多数的书家都是以行草尚意而得以名垂书史。虽然我们从魏氏行草书札中能深切地感受到尚意之风,然而书史的记载对此似乎并不以为然,却对“鹤山以篆隶尚意”之说情有独钟,奈何缺乏实物为证,口说无凭,这不得不说是一个尴尬。尴尬的主体是魏了翁,尴尬的主题是行草尚意与篆隶尚意。

若“善篆”之说属实,那么行草尚意与篆隶尚意的话题又有另一番深意:两宋之际,文人士大夫日常行文舞墨惯用行草,而篆隶发展到此时却正经历着一个低潮,习书者甚少。相对而言,行草偏重实用,篆隶偏重艺术或者说学术。如果说行草尚意代表了当时“尚意”的广度,那么篆隶尚意则恰恰能反映出了“尚意”的深度,魏了翁的篆隶尚意与群体书家的行草尚意相较在艺术层面上走得更深,加之魏氏行草尚意是摆在眼前的事实,因此,不夸张的说,魏了翁是诸体皆能,诸体皆尚意。

三、魏了翁书论中的儒家正统观

魏了翁长于文学,擅作书评。他的书评书论主要是以题跋的形式出现,可归纳为以下两点:

(一)关于苏、黄、米

魏氏书论的题跋对象以苏轼、黄庭坚为最多,由此可见,苏、黄这两个尚意书风的倡导者在魏了翁心中的地位。如:

右,潞中烈公三帖,皆元祐初公以师垣便章军国时也。帖所谓“腹疾”,则元年九月也,公以是久在告,不克陪宗祀。时年八十一,得疾稍间,而笔力遒劲若此。且其词气谦厚,惟恐失一士之心。卫武之诗曰:“抑抑威仪,维德之隅。”眎其隅而有诸中者可知矣。后一帖虽史牍,而缄封乃公花书。唐人初未有押字,但草书其名以为私记,故号花书,如韦陟五云体是也。国朝大老亦多以名为押而圈其下,今其可考者如赵清献、王文公皆然,而熙宁间至有“花书尽作棬”之语,益可推见。今并存此幅,以识前辈典刑云⑤6(第310卷92页)。

文忠公自谓作大字不如小字,虽亦有之,然其英姿杰气有非笔墨所能管摄者,则无问大小一也⑥6(第310卷107页)。

右二诗一帖,笔意清赡,与世所藏者绝异,盖元浮三年所作,后此者五年而公下世。公尝自谓年衰病侵,百事不进,惟觉书倍增胜。前辈进学之功,虽于书翰余事犹然。今藏于杨氏之孙齐巽,余同年友也。嘉定九年春二月,携以过余于梓州,因书其后⑦6(第310卷107、108页)。

在魏氏书论中,也有直接或间接提及米芾的:

米南宫心画高妙,不肯为他人下笔,独为刘巨济书此诗。浚仪赵公才思词华,虽见之余事者类绝人远甚,亦为米公临此帖。前辈高怀旷度,虽一技一能乐取诸人,不必自己出也⑧6(第310卷110页)。

本朝以书名家者至黄太史、米仪曹各得书法之变,自成一家,未易优劣。景献兼二者而有之,可谓奇遇,但今米帖间有弱笔,乃不逮黄,何也⑨6(第310卷123页)?

以上二跋针对米书,前一跋语称米公“高怀旷度”,“乐取诸人,不必自己出也”,从字面上真实地反映了米芾集古字的特点,似意在褒扬。后一跋是对黄、米的比较,虽先有“未易优劣”之语,但其后话锋突转,“米帖间有弱笔,乃不逮黄”,黄、米二人之书在魏了翁心中已见高低。此二跋还从另一个角度说明了这样两个问题:其一,为何宋四家均是尚意书风的代表人物,但扛其大旗者乃苏轼、黄庭坚,而非米芾、蔡襄?其二,宋四家为何以苏、黄、米、蔡而排序?或许从时人对他们书法的优劣品评中乃见端倪。

(二)“书如其人”的儒家正统观

两宋之士,因痛感靖康之辱及偏安苟存之耻,所以在书法批评思想上,将艺术家个人的品格奉为批评的首要原则,即“论书及人”,这是尚意书风的附属品。《清河书画舫》中载录了北宋欧阳修的评论:“古之人皆能书,独其人之贤者传遂远,然后世不推此,但务于书,不知前日工书随与纸墨泯弃者不可胜数也,使颜公书不佳,后世见者必宝也。”《式古堂书画汇考》卷二载有朱熹的一段学书自述,间接反映了当时“论书及人”的风气:“余少时喜学曹孟德书,时刘共公方学颜真卿书,余以字书古今诮之,共父正色谓余曰:我所学者唐之忠臣,公所学者汉之篡贼耳,余嘿然亡以应,是则取法不可不端也”2(86页)。

魏了翁对心性之学极为推崇,故其书论文辞立论严正,强调人心之作用,进而强调“书如其人”的儒家正统观。如下例:

自义理不竞,士不知有为己之学,丧志于记诵,减质于文采,乃且沾沾自喜,以为是射名干利之具,流风益远,颓俗莫返。而坐忘居士房君,生长西南,独能不狃于俗,旁搜博取,以求其会,心有未释,亦不敢有爱于言,将以究诘其疑,图为真是之归。今南轩遗墨,谓其拔于流俗,谓其剥去华饰,谓其白首守道,凛然如霜松雪竹者。呜呼!其贤矣乎。因归其所与南轩往来书尺于其孙兴卿,而叹美之不置也⑩7(第1册898页)。

石才翁才气豪瞻,范德孺资禀端重,文与可操韵清逸,世之品藻人物者,固有是论矣。今观其心画,各如其为人。昔人所谓“心正则笔正”,渠不信矣夫117(第1册902页)。