名称:集理学大成 传“尚意”书风

分类:书法文摘

备注说明:书法百科知识

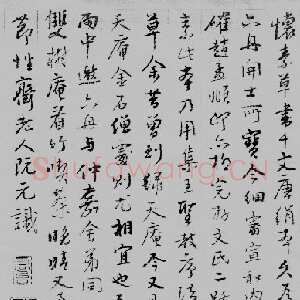

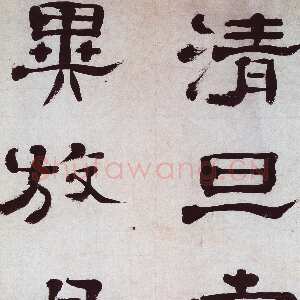

四、魏了翁的学术思想与“尚意”书风的关联

南宋后期,学派变为门户,诗派变为江湖。魏了翁独穷经学古,自成一家:他为理学开山周敦颐等请谥,在理学由“伪学”到官方正统哲学、由民间传授到社会意识形态的指导思想过程中起到了关键的作用,力擎理学之大旗;他折衷朱熹理学与陆九渊心学,并逐渐向心学发展,使宋明理学的发展走上了一条融合心、理的道路;他会通三苏蜀学与二程洛学,以理学思想为本,把蜀、洛两地的学术统一到孔孟儒学为本源的义理之学的轨道上;他吸取叶适功利学的思想,肯定欲、利,求实求理;他讲学会友,为湖湘与巴蜀文化之沟通作出了巨大贡献。魏了翁在长期的学术和教学活动中,确立了以他为代表的鹤山学派,他也成为集宋代理学之大成的代表人物,在整个宋明理学史上具有不可低估的重要地位9。

下面,我们通过对其学术思想的论述谈谈与尚意书风的内在关联。

(一)尚意书风的特殊表现与魏了翁的学术思想暗合

宋书“尚意”的涵义在前文已作了阐述,关于它的一些特殊表现,陈振濂先生在《尚意书风郄视》一文中将苏、黄、米三家作为考察点,并以下述六点为题分别作了阐释:1、兼收并蓄,2、随事注精,3、不践古人自出新意,4、胸次过人为上,5、知书不在笔牢,6、九方皋相马2(97—103页)。而其中第一、三两点为笔者关注的重点,因为它们与魏了翁的学术思想暗合。

兼收并蓄——书意不是无本之木,乃是向古代经典汲取艺术营养,将前人的经验积累与自我情感完美结合的产物,任何有成就的抒情写意派大师都离不开向古人学习,广存约取的过程。宋人呈现多元化的面貌,除了向写意系统的大师学习外,也向唐代楷法学习,将各家各派都集于笔下,以兼收并蓄的做法为“尚意”的时代地位与艺术地位的稳定打下了夯实的基础。

不践古人自出新意——这是化用《东坡题跋》“书初无意于佳乃佳耳……吾书虽不甚佳,然自出新意,不践古人,是一快也”之句。宋人学古、集古但同时又反摹古,正是苏轼“不践古人”的口号在书坛的积极回响与连锁反应。由是,“随人作计终后人,自成一家始逼真”成了尚意书家们的思想精髓。

魏了翁的学术思想与“尚意”的这两个特点关联紧密,十分吻合。

首先,他是继张栻之后南宋蜀学最具代表性的人物。蜀学是形成于北宋,以苏洵、苏轼、苏辙为核心,由张栻、魏了翁等及其弟子在内的文人学士参与组成的,贯通三教而又以儒学及义理之学为主儒学及义理之学为主的四川地区的学术流派。蜀学的思想特点有二:其一,它是宋学各学派中“九流”杂学特色最鲜明的一派,“出于纵横之学而杂于禅”,三教合一会通诸家;其二,以“权变”思想阐释历代学术经典,不墨守成说,注重创新。钱穆先生对蜀学特点的评价可谓一语中的:

他们会合着老庄佛学和战国策士乃及贾谊、陆贽,长于就事论事而卒无所指归;长于和会融通而卒无所宗主。……非纵横、非清谈、非禅学而亦纵横、亦清谈、亦禅学。实在不可以一格绳,而自成一格10。

由此可见,蜀学的“杂学”特点和“权变”思想,不正是上文“尚意”书风的两大特殊表现么?

其次,魏了翁的学术思想强调“道贵自得”,他不固守门户,以求是的治学态度和开放的治学方法,扩展视野,广采博收众家之长。他的理学思想上承程朱,又受到了陆九渊思想的影响,并将理学和心学融为一体,构建出具有自己特色的主观唯心主义哲学体系;他以理学思想为本,融合蜀学与洛学;他主张把事功同义理统一起来,这又是受到了陈亮、叶适等功利主义学说的影响……凡此种种,正是其受到蜀学“杂学”与“权变”思想影响的佐证。

(二)书画写意“师于心”之说与魏氏的“心学”思想有深厚的渊源

扬雄《法言·问神篇》有对书法的著名论断:“书,心画也。”短短数字,将书与心、法与意的关系表达得淋漓尽致,尚意书风的理论源头恐怕要上溯至此。到了宋代,范宽与苏轼先后在绘画和书法上提出“本心”理论,这是文人写意画与尚意书的中心理念。

魏了翁的学术思想有折衷朱陆而向心学发展的趋势:在长期研究理学的过程中,他发现了程朱理学烦琐、迂阔和空洞不实,使学者难于掌握的弊病,于是,他求诸于陆九渊“切己反省”、“发明本心”和王守仁不假外求的“良知”思想,并将朱熹理学中的心学成分加以发展,以同“陆王心学”接轨,最终使朱熹理学中的客观唯心论转化成为主观唯心主义的心学,把心、理融为一体。

魏了翁的心学思想在其书论题跋中的表现,前文“书如其人”部分已有述及,故此不赘。以下则引用其文集中关于心学的一些倾向:

臣闻心者人之太极,而人心又为天地之太极,以主两仪,以命万物,不越诸此。……陛下谓此心之外,别有所谓天地神明者乎,抑天地神明不越乎此心也12?6(第309卷96—98页)

心焉者,理之会而气之帅,贯通古今,错综人物,莫不由之,学焉则求以不失其本心13……6(第310卷392—394页)

心之昭昭者,固不与气形俱为澌尽也14。6(第311卷331—333页)

此心之神明则天也,此心之所不安则天理之所不可……人心之外又所谓天乎15!6(第310卷191、192页)

管中所窥,魏了翁对心学的终极取向正是承袭了陆九渊、王守仁等“吾心便是宇宙”,“心外无物,”“明心见理”等哲学思想体系,“心游太玄”,视“心”为最高范畴,其“心”之内涵,认为“心”是宇宙的本原和主宰,也是产生天地万物的最终极之根源,不仅是支配一切事物运动变化的根本,而且具有超时空的特性,贯穿于历史发展的全过程。魏氏之“心”不仅指个人主观之“心”,更是指程朱理学纲常伦理之“理”等主观意识之产物,并将其加上了一层的客观外罩。故而其哲学思想融“理”于“心”,是以“心理合一”的特殊形式出现的主观唯心论,其学术思想的精彩与价值也正在于此11。

综上所述,魏了翁学术思想以蜀学为宗,深受其“杂学”特点与“权变”思想的影响,集理学之大成而自成一家,他的学术思想与尚意书风“兼收并蓄”和“不践古人自出新意”紧密相系。魏氏学术思想是逐渐向心学发展的,而心学与宋代书画写意“师于心”的理论有深厚的渊源。皆强调直达本心从而表现主体之性情,强调艺术家“迹遗情意、契入神悟”的意涵,去体验自然,进而体验无限的永恒的宇宙本体,即所谓的的意蕴所在。加上之前对魏氏传世书迹和书论的评述,笔者认为,魏了翁是宋代学术与尚意书风的继承者和集大成者,他的学术思想在其书法、书论中均有深刻体现,对后世应产生不可磨灭的影响。

参考文献:

1(元)脱脱.《宋史》第37册M.北京:中华书局,1977年.第12965—12971页.

2陈振濂.《尚意书风郄视》A.《历届书法专业硕士学位论文选》第一卷C.北京:荣宝斋出版社,2007年.第69—166页.

3陈方既、雷志雄.《书法美学思想史》M.郑州:河南美术出版社,1994年.第364页.

4方爱龙.《南宋书法史》M.上海:上海古籍出版社,2008年.第232—236、367—369页.

5王连起.《故宫博物院藏文物珍品大系·宋代书法》M.上海:上海科学技术出版社,2001年.第248、249页.

6曾枣、刘琳.《全宋文》M.上海:上海辞书出版社、合肥:安徽教育出版社,2006年.第309—313卷.

7卢辅圣.《中国书画全书》M.上海:上海书画出版社,2000年.第1—3册.

8(宋)陈槱.《负暄野录》A.《历代书法论文选》C.上海:上海书画出版社,1979年.第376页.

9蔡方鹿.《魏了翁在宋明理学史上的地位》J.《成都大学学报(社科版)》,1994年,第3期:第59—64页.

10钱穆.《宋明理学概述》M.台北:台湾学生书局,1979年.第29页.

11贾顺先、蔡方鹿.《魏了翁与宋代理学》J,《社会科学研究》,1985年,第1期:第41页至46页.

① 卢雨,1983年2月生,男,重庆人,浙江大学中国艺术研究所硕士研究生,主要研究方向为中国书法篆刻创作及史论。

② 真德秀:《跋了翁帖》,见《西山文集》卷三四

③ 董史:《皇宋书录》下篇“魏了翁”条

④ 陶宗仪:《书史会要》卷六《宋·都钱塘》“魏了翁”条

⑤ 魏了翁:《跋文忠烈公真迹》,见《鹤山先生大全文集》卷五九

⑥ 魏了翁:《跋东坡书张志和渔父词大字》,见《鹤山先生大全文集》卷六〇

⑦ 魏了翁:《跋山谷与杨君全诗帖真迹》,见《鹤山先生大全文集》卷六〇

⑧ 魏了翁:《题赵侍郎公硕帖后》,见《鹤山先生大全文集》卷六一

⑨ 魏了翁:《题米南宫帖》,见《鹤山先生大全文集》卷六一

⑩ 魏了翁:《跋南轩与坐忘居士房公帖》,见《鹤山题跋》卷二

11 魏了翁:《跋阆中蒲氏所藏石范文三家墨迹》,见《鹤山题跋》卷二

12 魏了翁:《上殿论人主之心义理所安是谓天劄子》,见《鹤山先生大全文集》卷一六

13 魏了翁:《程纯公杨忠襄公祠堂记》,见《鹤山先生大全文集》卷四六

14 魏了翁:《知威州禄君坚复墓志铭》,见《鹤山先生大全文集》卷八四

15 魏了翁:《跋师厚卿遇致仕十诗》,见《鹤山先生大全文集》卷五六