名称:经学与阮元书学思想的渊源

书法家:阮元

分类:书法文摘

备注说明:书法百科知识

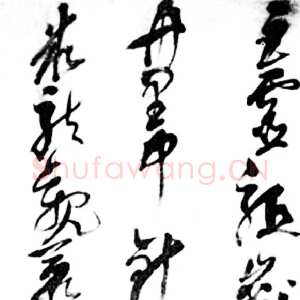

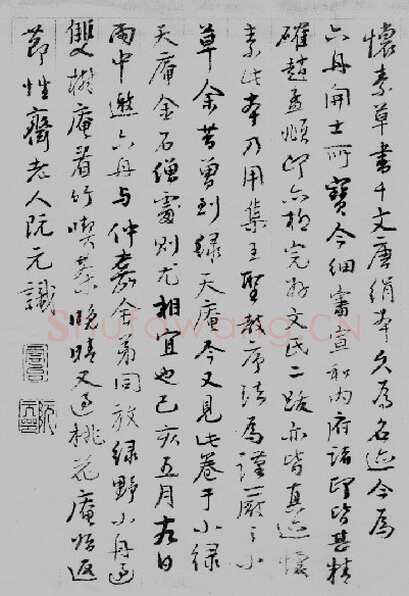

阮元《怀素草书千字文跋》

内容提要考察阮元书学思想的渊源,我们不能只从书法本身看问题,而忽视其他领域,实际上他是由研究经学而衍及书学,我们在肯定对他书学思想产生作用的各种因素之外,本文从一个新的角度经学思想中寻绎其书学思想的渊源,以期引起书法界在研究清代书法时对乾嘉学派的重视。本文首次提出阮元的南北分派和碑学思想均来源于经学。

关键词 阮元经学 乾嘉学派金石学 碑学思想

要研究清代书法史离不开扬州,要研究清代碑学,离不开扬州人阮元。

作为阮元,他首先不是一位书法家或书法理论家,而是一位地地道道的经学家。他在《揅经室集》自序中说:“余三十年以来,说经记事,不能不笔之于书。……室名揅经者,余幼学以经为近也。”阮元从19岁始究心于经学,此后一生不辍,成就卓著。梁启超认为:“清儒的学问,若在学术史上还有相当的价值,那么,经学就是他们唯一的生命。”1

一、乾嘉学派话语的介入

清代经学的中兴,从学术上看,由于明末王学末流的空疏和妄诞,走向“束书不观、游谈无垠”的极端,加上清初科举以八股文取仕,人们对这种学术风气产生反感和厌倦,顾炎武曾有“八股之害,甚于焚书”的感喟。从政治上看,文字狱的兴起,使得人们不敢多发议论,惟恐遭来灾祸,便纷纷埋头于故纸堆,一度在学术领域呈现出“家谈许郑,人说贾马”(指许慎、郑玄、贾逵、马融)的局面,于是经学成为清代学术的主体,而清代经学又以乾嘉学派为中坚,阮元则是乾嘉学派的最后重镇,扮演着乾嘉学派总结者的角色。

所谓经学,是指训释或阐述儒家经典的学术。其渊源可追溯到先秦时代的子夏和荀子,至两汉为黄金时代,后历经唐、宋、元、明逐渐衰微,直至清初方为复兴。清初的经学,当以顾炎武、阎若璩、胡渭为启蒙时期的代表人物,他们反对王学,提出“经学即理学”的主张,有“致用”和“经世”的思想。到乾隆、嘉庆朝成为全盛时期,因此称为乾嘉学派。乾嘉学派的发展可分为三个阶段,分别以吴派、皖派、扬派为标志。一是以惠栋为代表的吴派为汉学的确立阶段,二是以戴震为代表的皖派为汉学的发展阶段,阮元宗尚皖派,他们为经学而治经学,并由此衍及小学、音韵、史学、天算、水地、典章制度、金石、校勘、辑逸等。三是以阮元为代表的扬州学派为汉学的终结阶段,从《清代朴学大师列传》中列举的清初顾炎武到清末370多位学者中,扬州学者所占比例较大,加上久寓扬州的学者,竟占有清一代经学家的十分之一以上,乾嘉时代的扬州学者在皖派的基础上,结合吴派之长,发展成扬州学派。扬州学派研究学者张舜徽认为:“余曾考论清代学术,以为吴学最专,皖学最精,扬州之学最通。无吴、皖之专精,则清学不能盛,无扬州之通学,则清学不能大。”而阮元则是扬州学派中的杰出代表。

阮元在经学上具有卓越的成就,他所编纂的《皇清经解》,长达1400馀卷,可谓是清代经学研究的总结。他所著《十三经注疏校勘记》243卷,对《十三经注疏》的讹谬进行详校,这些都被当时的治经者奉为金科玉律。另外他还著有《考工记车制图解》、《曾子十篇注释》、《经籍纂诂》等,在经学界也产生很大影响。阮元曾创立“诂经精舍”和“学海堂”,培养大量经学人才,一时成为统领风骚的人物,出于学海堂的后生梁启超谓:“嘉庆间,毕沅、阮元之流本以经师致身通显,任封疆,有力养士,所至提倡,隐然兹学之护法神也。”2阮元不仅对清代经学起到了总结作用,而且积极探索治经的新途径,并有很多创造性的研究。

阮元书学思想的形成与其经学研究不可分割,他的南北书派论的提出,既不是偶然的,也不是无根无蒂的。一提及阮元南北书派的渊源问题,书法界一般认为这是受董其昌山水画南北宗的启发,以及冯班曾有“画有南北,书亦有南北”这句话3,甚至还能找出宋代赵孟坚有关南北派的片言只语,我们承认这些都是重要因素,但人们却忽视了视经学为生命的阮元,影响他的首当其冲应是经学,然后才能谈到其他方面。我们在考察经学的发展时,发现经学也分南北两派,东晋偏安之后,政治上成了南北对峙之局,经学便有了“南学”与“北学”之分。《北史》云:

大抵南北所为章句,好尚互有不同。江左,《周易》则王辅嗣,《尚书》则孔安国,《左传》则杜元凯;河洛,《左传》则服子慎,《尚书》、《周易》则郑康成,《诗》则并主于毛公,《礼》则同尊于郑氏。

又云:

南人简约,得其英华;北学深芜,穷其枝叶。4

阮元自然对经学界的南北两派了如指掌,由此促使他对书法史也作南北分派的设想是顺理成章的事。阮元在《南北书派论》中的“南派乃江左风流,疏放妍妙……北派则是中原古法,拘谨拙陋”与其如出一辙。

阮元将书法分为南北,其源本出于经学,然而这一根源似乎没有引起书法界的注意,他在《南北书派论》中说得非常明白:

南、北朝经学,本有质实轻浮之别,南、北朝史家亦每以夷虏互相诟詈,书派攸分何独不然?5

由此可见,经学对阮元书学思想的影响是不容忽视的,他的南北书派观也确是受经学的启示。

乾嘉学派的治学方法对阮元的书学研究有一种长期而潜在的影响。乾嘉学派的学风重实证、轻议论,不尚空谈,提倡实事求是,故有“朴学”之称。阮元继承了吴、皖两派学风之长,又为扬州学派的代表人物,他遵循汉学家学术宗旨和治学途径,由文字、音韵、训诂等基本手段入手,广泛收集证据,实事求是地推明古训,对经义原解、圣人之道作阐释,力求恢复古典经学的本来面目。他认为:“士人读书当从经学始,经学当从注疏始。空疏之士、高明之士徒读注疏不终卷而思卧者,是不能潜心研索,终身不知有圣贤诸儒经传之学矣。”6同时他又不墨守成规,认为:“儒者之于经,但求其是而已矣。是之所在,从注可,违注亦可,不必定如孔、贾义疏之例也。”这是阮元研究学问的可贵之处,也是扬州学派学者的通博之处。近人刘师培在《南北考证不同论》中说:“仪征阮氏,友于王氏、任氏,复从淩氏廷堪、程氏瑶田问故,得其师说。阮氏之学,主于表微,偶得一义,初若创获。然持之有故,言之成理,贯纂群言,昭若发蒙,异于饾饤猥琐之学。”可见阮元是一个能兼收并蓄、敢于创新、不墨守前人旧说的学者,这在他的书学思想中也同样反映出来。

阮元在实事求是、推明古训的基础上,既尊古,又疑古,“怀疑”的学术研究在当时已成为一种风气,梁启超说:“清学家既教人尊古,有教人善疑。”7阮元对于王羲之《兰亭序》曾表示过怀疑和否定,这与乾嘉经学的“疑古求真”精神完全合拍,加上他对校勘学的精通,对古籍真伪的辨正和版本优劣的考究,自然出于他的“职业”敏感。他碑学思想的萌生,本出于经学研究的需要,以新出土的金石碑版为经学服务,这是乾嘉学派治学的一个主要特征。阮元经学研究的手法渗入于书学研究,这是一个极其自然的交融,不管他是有意还是无意。

二、金石学直入碑学前沿

金石学是经学的附庸。

由于清代经学家重视古经的训释考订,考据学的兴起带动了金石学的发展,清代金石学继宋代之后,再度掀起高潮,访碑、研碑一时成为风气。清代金石学著作卷帙浩繁,著名的有:顾炎武《金石文字记》、朱彝尊的《曝书亭金石文字跋尾》、钱大昕《潜研堂金石文字跋尾》、孙星衍《环宇访碑录》、翁方纲《两汉金石记》、毕沅《关中金石志》、黄易《小蓬莱阁金石文字》等。阮元的《山左金石志》、《两浙金石志》、《积古斋钟鼎彝器款识》、《汉延熹西岳华山碑考》以及他指导其子阮福编撰的《滇南古金石录》在当时都产生了重要的影响。

阮元是金石学家,但他首先是经学家。阮元对金石学的研究,归根结底是为经学服务的,是其治经的重要手段之一。阮元通过对钟鼎彝器、碑石砖铭的研究,开辟了一条考古证经的新领域。他对群经的校勘,大多仰赖于汉、唐、宋三朝残留的石经。阮元的“以金证经”是对乾嘉学派治学方法的一个发展。他甚至认为金石“其重与九经同之”。8单从金石学方面来看,我们可从龚自珍在阮元六十岁生日时的颂赞中,得到大致的印象:“公谓吉金可以证经,乐石可以匡史,玩好之侈,临摹之工,有不预焉。是以储彝器数百种,蓄墨本至万种,椎拓遍山川,纸墨照眉发,孤本必重钩,伟论在著录。十事彪炳,冠在当时。是公金石之学。”9所谓“十事”,阮元自己有《金石十事记》为记载,是指阮元在金石方面的十件大事:一为《山左金石志》,二为《两浙金石志》,三为《积古斋钟鼎款识》,四为摹刻《散氏盘》,五为摹刻《石鼓》,六为得西汉“中殿第二十八”二石,七为拓《琅邪台秦篆》,八为并立汉府门之倅大石人于曲阜矍相圃,九为得四明本全拓《延熹华山庙碑》,并摹刻,十为摹刻秦《泰山残篆》、吴《天发神谶》二碑。

阮元与其朋友、幕僚及学生的访碑成果,对碑派书法的发展具有很大意义,金石碑版的不断发现,给碑派书法创作提供更多的可能,同时也不断地对其书学思想的形成和完善产生作用。

乾隆五十八年(1793),刚刚编完《石渠宝笈续编》的阮元奉旨出任山东学政,前任学政翁方纲在交接时嘱其访拓《琅邪台秦篆》,翁方纲《复初斋文集》卷二十载:“《琅邪台秦篆》世皆称存十行耳,予以壬子夏按试青州,访诸学官、弟子,此篆刻在诸城县海滨悬崖,极难拓,有段生松苓善毡蜡,诺为予拓之,时以夏秋,海水盛长不可往,明年予北归,以语学使阮梁伯。”10阮元于次年寻得,拓后分赠翁方纲、孙星衍、钱大昕,阮元有诗记事:“……得此足以豪,神发忘食眠。更思寄同好,南北翁孙钱。”11

嘉庆十三年(1808),阮元从钱大昕之子钱东壁手中购得《华山碑》四明本拓片,此后一跋再跋,并著有《汉延熹西岳华山碑考》,是一部研究汉碑的力作。华山碑于明代嘉靖年间因地震而毁坏,拓本传世者有四种:长垣本、华阴本、四明本、顺德本,阮元所见者前三种,所藏者四明本,他与另两本互对缺文,进行详细考释,《汉延熹西岳华山碑考》分四卷,卷一博采历代诸家《华山碑》著录,卷二论长垣本,卷三论四明本,卷四论华阴本。经学家、阮元的好友江藩说:“是编可以不为异说所惑,岂非快事哉!至于考覈精神则出《天发神谶碑考》、《瘗鹤铭考》之右矣。”12

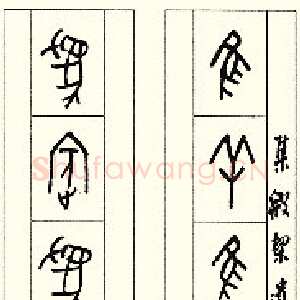

阮元的《积古斋钟鼎彝器款识》在当时也很有影响,唐兰在《中国文字学》中评谓:“从阮元作《积古斋钟鼎彝器款识》并且刻入《皇清经解》以后,款识学盛行一时,成为汉学的一部分。”并认为“此书是研究清代所见古铜器铭文的头一部书,起了领导作用。”继此书以后,刘喜海的《清爱堂家藏钟鼎彝器款识法帖》、方浚益的《缀遗斋彝器款识考》、吕调阳的《商周彝器释铭》等纷纷问世,他们或受其影响,或仿其制,共同为清代的金石学研究做了大量工作。阮元的《积古斋钟鼎彝器款识》是根据经史来考释的,如他在卷八考释“散氏盘”时,就以《尚书》中“散氏宜生名考”为据,并对《大戴礼记》中的“帝尧娶于散宜氏之子,谓之女皇氏”的姓氏错误作了更正,他以经考金,又以金证经,两者密不可分。阮氏的金石研究虽是着眼于经史考证的,但对于书法所起的作用也不容忽视,钱泳谓:“近时阮云台宫保又刻《积古斋钟鼎彝器款识》,洋洋大观,愈博愈精,不特可补经传之未备,且可益许氏之所未及者,岂仅足资考订而助翰墨哉!”13反过来看,对书法的影响也是显见的,刘喜海的《清爱堂家藏钟鼎彝器款识法帖》将款识归入“法帖”,可见当时的经学家在确立碑派语言中异化前代帖学名词的动机。

阮元在金石学方面的贡献是卓越的,但我们更为关注的是,他将金石学的研究成果引入了书法领域,并直接对他的书学思想产生重要影响。

生活在乾嘉文物鼎盛之时的阮元,大量金石文物的出土和研究,使他对金石碑版产生了浓厚兴趣,他不仅同前人一样,详尽考证金石的年代、形制、工艺、文字这些考古领域的问题,他的许多金石研究已和书法艺术密不可分,体现了书家对金石文字的敏锐观察力,乾嘉时期阮元及许多书家介入金石研究,形成了金石书画文化圈,这是碑学兴起的一个重要方面。

阮元的碑学思想,其渊源当直接来自金石学。