名称:经学与阮元书学思想的渊源

书法家:阮元

分类:书法文摘

备注说明:书法百科知识

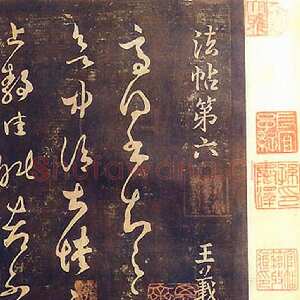

阮元的《南北书派论》和《北碑南帖论》提出了书法史上一个与帖派相对立的碑派系统,其中很多论断的依据,即是从金石而来,他说:

元二十年来留心南北碑石,证以正史,其间踪迹流派,朗然可见。14

我朝乾隆、嘉庆间,元所见所藏北朝石碑,不下七八十种。其尤佳者,如《刁遵墓志》、《司马绍墓志》、《高植墓志》、《贾使君碑》……建德、天保诸造像记、《启法寺》、《龙藏寺》诸碑,直是欧、褚师法所由来,岂皆拙书哉?15

元笔札最劣,见道已迟,惟从金石、正史得观两派分合。16

古石刻纪帝王功德,或为卿士铭德位,以佐史学,是以古人书法未有不托金石以传者。秦石刻曰“金石刻明白”,是也。……17

他从自己所藏《汉延熹西岳华山碑》拓本的研究中来印证书法,说:

窃谓隶字至汉末,如元所藏汉《华岳庙碑》四明本,“物”、“亢”、“之”、“也”等字,全启真书门径。18

他从湖州古冢新发现的“永和泰元砖”、扬州市上所得“永和右军砖”等晋砖中找到依据,以此来否定王羲之《兰亭序》,来支撑他的碑学思想,尽管他的论证很不充分,但成为他碑学思想的一个重要组成部分。

随着大量汉碑、北碑的出土和研究的深入,使得阮元的碑学思想一步一步走向成熟。17、18世纪的金石热重新唤起了人们对古代书体的兴趣,阮元为治经而涉及的金石学,为他的碑学思想提供了直接的源泉,他所构建的古代书法史论框架,也是于小学、金石学这些考古学的骨干学科而得以支撑的。

三、经学背景下的清代前、中期书坛大势

清代金石学、文字学的兴起,对书法界产生强烈冲击。换句话说,清代经学的中兴,对整个清代书坛有着巨大影响,清代前、中期书坛笼罩在经学的氛围之中。不仅如此,我们从清代书家的名单中发现,经学家占有很大比例,金石学家更是不计其数。探究阮元书学思想的渊源,除了他自身的因素以外,清代前、中期书坛的总体走向是一个必然要交待的前奏,阮元既是潮流中人,又在领导潮流。说他是潮流中人,因为从整个清代学术的大环境到书法界的小环境都在向着一个方向前进,碑学的诞生是迟早的事,他的思想是顺应潮流的,并没有逆潮流而行。说他领导潮流,因为他在学术界的地位足以能一呼百应,他的理论又具有前瞻性,受其思想影响的不乏其人。

清代初期在经学家顾炎武等人带动下出现的金石学风气影响到书法界,很多书家也参与了访碑活动,顾炎武的高弟傅山也一度热衷于此,在书法上,他创造性地提出了“四宁四毋”观点,他说:“宁拙毋巧,宁丑毋媚,宁支离毋轻滑,宁直率毋安排,足以回临池既倒之狂澜矣。”傅山对于“丑”的倡导在清初的书坛是具有划时代意义的,从巧到拙、从媚到丑,其间赋予了书法审美新的内涵,他的书法观无疑为清代碑学的诞生提供了美学启示,阮元赋予“拘谨拙陋”以新的内涵,并以此作为北碑的美学特征,当与此同意。从这点上看,傅山在清代碑学的形成过程中起到了一种先导作用。

如果说傅山“宁丑毋媚”的思想已开碑学理论之先的话,郑簠便从实践上开师碑风气之先。他对于金石的癖好更是令人肃然起敬,他倾家荡产,千里访碑,遍摹汉、唐碑碣,并将碑版引入书法,成为清代第一位靠师碑成功的书家。他一改前人以师蔡邕、锺繇、梁鹄等名家碑为目标,而转向其他汉碑。他糅入篆法、草法并初具金石气,这在当时都是一种新的审美取向。此外经学家朱彝尊对金石更为爱好,钟鼎古器、碑版砖铭均竭力收集与研究,著有《曝书亭金石文字跋尾》。由于他长期浸淫于金石碑版之中,对其书法产生了较大影响。钱泳称:“国初有郑谷口,始学汉碑,再从朱竹垞辈讨论之,而汉隶之学复兴。”19他的书法同郑簠一样,直接从汉碑中汲取养料。郑簠模式带动着当时的一大批人,张在辛、万经以及扬州八怪中的高凤翰、汪士慎、金农、高翔、郑夑等都受其影响。特别是金农,他也精金石碑版鉴赏,在董赵书风盛行的康乾年间,是最早公开离经叛道的书家。他于乾隆元年(1736)赴京参加博学鸿词试未中,在回扬州途经山东时所作的《鲁中杂诗》中,表达了他从脱离二王到全盘转向师碑的勇气和胆识:“会稽内史负俗姿,字学荒疏笑骋驰。耻向书家作奴婢,华山片石是吾师。”20金农将视线由二王正统书法移向无名氏书家与碑刻,表现为创造新书法审美形象的特征。他的思想为后来的碑派或全部或部分的接受,因此金农成为书法史上由帖学向碑学转换中的关键人物。

金农去世后的第二年,阮元出生。此时帖学一派表面的繁荣已潜伏着危机,郑簠、金农等前碑派的实践为阮元的碑学思想提供了前提。前碑派的实践以隶书为显著,而这正是阮元推重北碑的基础,他重“古法”,认为“古法”即隶法,这不能不说前碑派的影响是巨大的。陈振濂认为在此之前都是先有实践才有理论,而提出阮元的“二论”属于“理论先行”,21我们首先承认阮元书学思想的前瞻性,他以理论指导着他之后人们的实践也是事实,但是否理论先行,就必须找到在阮元之前有没有人关注和实践的证据。我们知道前碑派的实践对阮元的书学思想影响极大,如果说前碑派的实践主要是汉碑,那么阮元之前有没有人关注和实践北碑是更为重要的线索,我们从以下几点来看:

其一,清初帖学书家陈奕禧(1648—1709)已经极其注重北碑,他在《隐绿轩题识》中说:

《张猛龙碑》亦不知书撰人名,其构造耸拔,具是奇才。承古振今,非此无以开示来学。用笔必知源流所出,如安平新出《崔敬邕碑》与此相似。22

其二,我们在金农的老师何焯的《义门先生集》中读到他跋《北魏营州刺史崔敬邕墓志》的一段话:

入目初似丑拙,然不衫不履,意象开阔,唐人终莫能及,未可概以北体少之也。六朝长处在落落自得,不为法度拘局。欧、虞既出,始有一定之绳尺,而古韵微矣。宋人欲矫之,然所师承者皆不越唐代,姿睢自便,亦岂复能近古乎!23

这段跋写于康熙四十五年(1706)夏,可见当时人们对魏碑已有认识。

其三,如果说陈奕禧、何焯仅有想法而没有付诸实践的话,邓石如的北碑实践便是又一个最有力的证据,当在阮元之前。康有为在《邓石如篆书十五种跋》中说:“即楷书之出欧、虞、颜范围,直师南北朝,亦创自先生。”我们也可用图象分析法来考察邓石如的楷书作品,起笔多切锋,转折也以方笔为主,钩也有隶意,字形的大头小身等,有明显的北碑痕迹。

其四,刘墉“七十以后潜心北碑版。”(包世臣语)此又一证据。刘墉自谓:“自少壮作书,恒欲以拙胜,而终失之钝。自得此魏碑版数十种,潜心默契,力追其神味,朴茂处仍乃得似。”24刘墉七十以后为乾隆末年,20多岁的阮元尚未撰成《南北书派论》和《北碑南帖论》。

可见在阮元之前确有人关注和实践北碑,只是没有形成大的气候而已。

以上诸条已足以使“理论先行”一说站不住脚,如果说由于阮元的倡导使得清代中、后期师法北碑之风盛行倒是准确的,前述多种因素正是阮元书学思想形成的各种动因。

此外,帖派在清代前、中期没有大的成就,这就给碑派的发展提供了一个合适的土壤,所以康有为说“碑学之兴,乘帖学之坏”。在帖派书家中一度有师法欧体的风气,如何焯、翁方纲、永瑆,包括阮元,这不能不说阮元的某些碑学思想曾从帖学书家师欧风气中得到过启示,使得他对欧字作重新阐释,阮元对欧字的认识不同于翁方纲等帖学书家,他认为欧阳询是北派,故他对欧字有特殊感情,他在论述北碑时常涉及欧阳询。阮元书学思想主要体现在碑学思想上,实际上,阮元的书学思想存在着一个由帖学到碑学转化的过程。当时28岁身为少詹事的阮元奉旨修《石渠宝笈续编》,得观内府珍藏大量的真迹,应该是有很大感触的,在他的《石渠随笔》中虽主要记载他所见真迹的质地、装裱、题跋、收藏印等,但也能从他只言片语的评论中见其流露出的对帖派书法的仰慕,他评颜真卿《祭姪帖》“墨气之浓淡枯润,则行间别见元气淋漓,非镌搨所能到。”25他评苏轼《武昌西山诗帖卷》“墨气浓腴秀发,极磊落沈酣之趣。苏迹极多正当,以此与《黄州寒食诗》为无上妙品。”26身在以帖派书法为主流、前碑派实践已见势头的清代前、中期书坛,作为南书房行走的阮元既对帖派书法潜心研习,同时又流露出一些不满,他评苏轼《苦雨诗》墨迹后黄山谷跋“精神采色勃勃动人,真天上鸿宝,宜其不在人间也。戏鸿堂刻尚得其皮毛,馀刻鲜能形似。”27他承认真迹动人而厌弃刻帖,康有为也评《淳化阁帖》“名为羲、献,面目全非,精神尤不待论”,可见帖学的衰微确与刻帖的泛滥有某种必然关系。年轻的阮元在董赵书风流行的时代就对赵孟頫有微词:“赵书庙碑多学李北海,而笔底终有俗气。”28可见他不人云亦云,这里面都隐含着他将来崇尚碑学的潜在因素。

阮元激进的思想常保持活跃状态,在经学研究上时有新见。在文学上提出“以骈救散”的主张,他倡导的“文言说”对桐城派产生强烈冲击。他的政绩也有口皆碑,禁止鸦片、抵制外侮开林则徐之先。西学东渐对阮元的影响不容忽视,他所著的《畴人传》对西方科学技术有较多的认识。在他的交游中,激进派人物龚自珍、林则徐、魏源均与之友善,作为后辈或多或少受阮元影响,抑或也相互影响,直至晚年,他与小他28岁的龚自珍仍有共同语言,他们谈话的中心自然离不开经学,龚自珍有《重见予告大学士阮公于扬州》诗,其中有:“谈经忘却三公贵,只作先秦伏胜看。”徐珂《清稗类钞》载:“阮文达居扬州,有以鄙事相浼者,辄佯装耳聋以避之,独龚定庵至,必剧谈,恒罄日夕,且时周给之。或为之语曰:‘阮公耳聋,见龚则聪;阮公俭啬,交龚则阔。’阮、龚闻之,皆大笑。”29这些都说明阮元的思想极不保守,而且始终保持着青春。

阮元碑学思想的成熟,其经学研究、金石学研究、古文字学研究、前碑派的汉碑实践、清人的北碑实践、学术交游,都是促使其思想变化的重要因素,这是一个渐变的过程,本文用经学这根主线贯穿始终作一演绎,这与作为经学家立身的阮元是适合的。

注:由于博客文章不能超过一万字,故省略原注释。