本专题系统整理中国辽、金、元三个少数民族政权时期的传世书法作品。内容涵盖辽代碑刻、金朝文书及元代“复古主义”书风,提供赵孟頫、鲜于枢、康里巎巎等大家作品的高清图片鉴赏与下载,深度解析多民族文化碰撞下中国书法的独特发展路径,是研究这一时期艺术史的珍贵资料库。

简介

辽、金、元三代,是中国书法史上一个别开生面的时期。在北方民族入主中原的背景下,书法艺术并未停滞,反而在民族文化的碰撞与融合中,展现出与唐宋传统迥异的独特风貌。从辽代的质朴雄健,到金朝的承宋遗风,再到元代以赵孟頫为首的“复古主义”潮流,共同谱写了一曲多元并存的翰墨乐章。

本《辽金元书法作品大全》专题,将带您深入这片以往被忽视的艺术沃土:

-

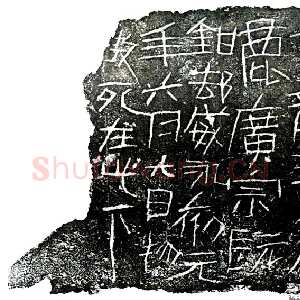

辽代书法: 探寻契丹王朝留下的有限墨迹与碑刻,如《耶律琮墓志》等,感受其融合唐风与北方草原气息的质朴与刚健。

-

元代书法: 聚焦以赵孟頫为核心的“复古”运动,品味其倡导的晋唐风韵如何成为时代主流;同时欣赏鲜于枢的雄浑、康里巎巎的劲健,以及少数民族书家(如耶律楚材)的独特创造。

我们致力于搜集整理这一时期存世的珍贵书迹,包括碑拓、法帖、手卷等。在这里,您不仅可以高清在线鉴赏这些融合了多元文化基因的笔墨精华,我们还提供了清晰的高清图片下载指南,方便书法爱好者、历史研究者与艺术创作者建立专题资料库,进行深入的临摹、研究与再创作。

辽、金、元三代虽为少数民族政权统治时期,但书法艺术并未中断,而是在继承中原传统的基础上,融合本民族文化特质,呈现出 “承前启后、多元交融” 的特点 —— 辽金侧重对唐宋书风的延续与本土化改造,元代则在赵孟頫引领下实现 “复古开新”,为明清书法发展奠定重要基础。

一、辽代书法:承唐继宋,质朴内敛

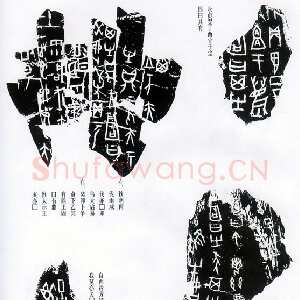

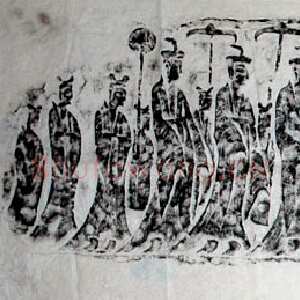

辽代(916-1125 年)由契丹族建立,虽长期与北宋并立,但文化上深度借鉴中原,书法核心是 “学唐摹宋”,风格偏于质朴庄重,留存作品以碑刻、墓志为主,墨迹极少。

1. 核心特点

- 取法唐宋:受唐代颜真卿、柳公权的楷书影响最深,兼学北宋苏轼、黄庭坚的行书意趣,追求规整、浑厚的审美,无过多创新,更重实用与传承。

- 载体局限:因契丹文与汉文并行,书法作品多为汉文碑刻(如墓碑、寺碑),墨迹仅存少量佛经、手札,且多为宫廷或僧侣所书,民间书法留存极少。

2. 代表作品与书家

- 碑刻代表作:

- 《宣懿皇后哀册》:楷书作品,字体端庄雄浑,笔法近颜真卿,结体严谨,线条厚重,是辽代楷书的典型,展现出对唐代 “颜体” 的直接继承。

- 《韩匡嗣墓志铭》:隶书作品,虽为隶书,但融入楷书笔法,古朴中带规整,是辽代隶楷融合的代表,反映出其对汉隶传统的简化与本土化适应。

- 书家:辽代书法家多为宫廷官员或僧侣,姓名多不载于史册,现存作品多无明确书者,仅少数如辽兴宗耶律宗真、道宗耶律洪基(擅长楷书)有书法记载,但无可靠墨迹传世。

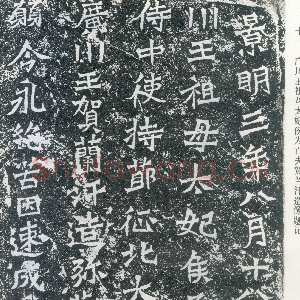

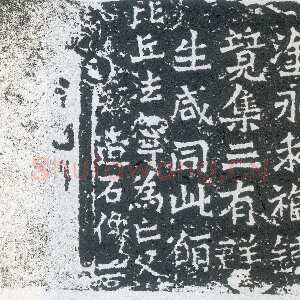

二、金代书法:学苏宗黄,刚劲豪放

金代(1115-1234 年)由女真族建立,灭辽、北宋后占据中原,文化上更主动吸收汉地传统,书法以 “学苏(苏轼)、宗黄(黄庭坚)” 为核心,风格兼具中原的雅致与女真族的刚劲,留存作品以碑刻、墨迹并存,整体成就高于辽代。

1. 核心特点

- 主宗宋贤:因金代统治者(如金章宗)推崇北宋书法,尤其偏爱苏轼、黄庭坚的书风,士大夫多临习 “宋四家”(苏、黄、米、蔡),其中苏轼的行书、黄庭坚的长枪大戟式楷书最受欢迎,形成 “尚意” 书风的延续。

- 刚劲气质:受女真族游牧文化影响,金代书法在学宋基础上,少了北宋的温润,多了一份雄健豪放,笔画劲挺,结体开阔,如黄庭坚书风的 “放射状” 结构被进一步强化。

2. 代表作品与书家

- 代表书家:

- 党怀英:金代最著名书法家,工篆、隶、楷、行,尤精篆书,取法秦代李斯小篆,笔法严谨,结体匀称,被称为 “金代篆书第一”,代表作《曲阜重修至圣文宣王庙碑》(篆书碑额),古朴典雅,尽显秦篆遗风。

- 王庭筠:学苏轼、米芾,行书成就最高,笔法灵动,结体疏朗,代表作《幽竹枯槎图题跋》(墨迹),笔墨流畅,兼具苏轼的 “尚意” 与米芾的 “刷字” 意趣,是金代行书的经典。

- 碑刻代表作:《大金得胜陀颂碑》,楷书作品,字体刚劲有力,兼学颜真卿与黄庭坚,笔画厚重,结体开阔,既显中原碑刻的庄重,又含女真族的豪放气质,是金代碑刻的扛鼎之作。

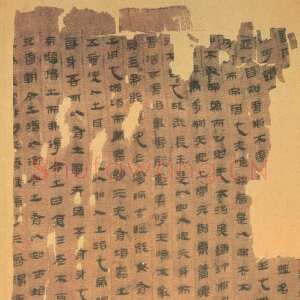

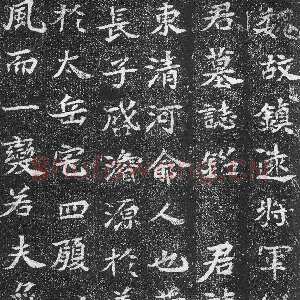

三、元代书法:复古开新,帖学鼎盛

元代(1271-1368 年)由蒙古族建立,实现全国统一后,在赵孟頫的引领下,书法掀起 “复古运动”—— 以 “回归晋唐” 为核心,摒弃南宋以来书风的纤弱,重建帖学传统,同时推动篆隶复兴,形成 “典雅秀逸、法度严谨” 的主流风格,为后世帖学发展奠定范式。

1. 核心特点

- 复古为新:赵孟頫提出 “作画贵有古意,若无古意,虽工无益”(书法同理),主张直接取法晋代王羲之、王献之(“二王”)与唐代颜、柳、欧,反对南宋书风的轻浮,使书法回归 “典雅、中和” 的传统审美。

- 帖学主导:元代法帖传刻兴盛(如《汲黯传》《洛神赋》等摹本流传),士大夫多以临习帖学为主,行书、楷书成为主流,同时篆隶书法在学者推动下逐渐复兴(如吾丘衍、赵孟頫的篆书)。

- 文人化特征:书法与绘画、诗文结合更紧密,“诗书画印” 一体的文人艺术模式初步形成,书法成为文人表达心境、彰显品味的重要载体。

2. 代表书家与作品

- 核心代表:赵孟頫:元代书法的 “集大成者”,工楷、行、草、篆、隶,尤精楷书与行书,创 “赵体”,风格秀逸典雅、法度严谨,与欧阳询、颜真卿、柳公权并称 “楷书四大家”。

- 楷书代表作:《胆巴碑》《玄妙观重修三门记》,结体方正匀称,笔法圆润流畅,兼具 “二王” 的雅致与唐代楷书的规整,是后世学习楷书的经典范本。

- 行书代表作:《洛神赋》《赤壁赋》,笔墨灵动,气韵连贯,尽显 “二王” 行书的飘逸意趣,被誉为 “元代行书第一”。

- 其他重要书家:

- 鲜于枢:与赵孟頫并称 “元初三大家”(另为邓文原),行书成就最高,风格雄健豪放,与赵孟頫的秀逸形成互补,代表作《行书韩愈进学解卷》,笔力劲挺,气势磅礴。

- 康里巎巎:蒙古族书法家,擅长行草书,取法王羲之、王献之,笔法迅捷流畅,有 “快剑斫阵” 之势,代表作《草书张旭笔法卷》,线条灵动,转折自如,展现出少数民族书家对中原帖学的独特诠释。

- 吾丘衍:元代篆隶复兴的关键人物,精研小篆与汉隶,著有《学古编》(篆书入门经典),代表作《篆书千字文》,笔法严谨,结体端庄,为后世篆隶学习提供了重要参考。

辽金元三代书法虽非 “鼎盛期”,但却是中国书法 “承前启后” 的关键阶段:

- 辽金以 “继承唐宋” 为核心,在少数民族政权下保留了中原书法传统,并融入本民族的刚劲气质,避免了书风的断层;

- 元代则在赵孟頫引领下实现 “复古开新”,重建了晋唐以来的帖学传统,规范了楷书、行书的法度,同时推动篆隶复兴,为明代 “台阁体”、清代 “碑学” 的发展埋下伏笔,是连接唐宋与明清书法的重要桥梁。

辽金元书法,是中国书法长河中一段独特而迷人的支流。它打破了单一汉族审美的主导,展现了中华文化强大的包容性与生命力。无论是元代赵孟頫的典雅复兴,还是辽金碑刻中的质朴野趣,都为我们理解中国艺术的广度与深度提供了不可替代的视角。希望本专题能引领您发现这段“异彩纷呈”的书法史,感受在民族大融合背景下,笔墨艺术所绽放的别样光辉。

本站将持续追踪学术前沿,增补相关资源,欢迎定期回访! 让我们共同探索这片广阔而迷人的书法新天地。