秦时期(约公元前 21 世纪 — 公元前 221 年)是中国书法艺术的起源与奠基阶段,文字形态从原始刻画符号逐步发展为成熟的甲骨文、金文、石鼓文,形成了独具时代特色的书法体系,为后世书法艺术的发展奠定了坚实基础。

本 “先秦书法作品大全专题” 围绕该时期书法发展脉络,按文字载体与书体类型分类收录传世作品:

- 甲骨文作品:主要出土于河南殷墟,是商代晚期王室用于占卜记事的文字,刻于龟甲兽骨之上,代表作品包括《甲骨文合集》中 “祭祀狩猎涂朱牛骨刻辞”“大龟四版” 等,字体瘦劲挺拔、线条刚健,兼具实用与原始艺术美感,是目前已知中国最早的成熟文字体系之一。

- 金文作品(又称钟鼎文):铸刻于商周时期青铜器上的铭文,随青铜器功能与时代变迁呈现不同风格。商代金文线条粗壮、字形饱满,如司母戊鼎铭文;西周金文趋于规整典雅,长篇铭文增多,毛公鼎(铭文 497 字,为西周最长金文)、大盂鼎、散氏盘等是经典代表,字体结构严谨、笔意醇厚,展现了文字从甲骨文向小篆过渡的关键形态。

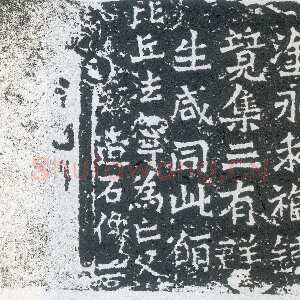

- 石鼓文作品:刻于战国时期石鼓上的文字,共 10 鼓,每鼓刻有四言诗一首,内容多记秦王出猎之事,字体介于金文与小篆之间,线条匀净遒劲、字形端庄稳重,被称为 “石刻之祖”,是研究先秦文字演变与书法艺术的重要实物资料。

先秦(指秦朝建立之前,即公元前221年之前)是中国文字的起源和早期发展阶段。这一时期的“书法”并非后世纯粹的艺术创作,更多的是实用性的文字刻写,但其风格古朴、自然天成,奠定了中国书法艺术的基础。由于年代久远,作品主要以甲骨、青铜器、石刻为载体存世。

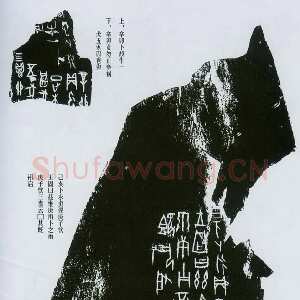

一、甲骨文

-

时期:商代晚期(约公元前14-11世纪)

-

载体:龟甲、兽骨

-

特点:

-

中国现存最古老的成熟文字体系。

-

笔画瘦硬犀利,直笔多,折笔多,带有明显的刀刻痕迹。

-

结构大小不一,布局错落有致,天真烂漫,充满了神秘感和原始美感。

-

文字内容主要为王室占卜记录,故又称“卜辞”。

-

-

代表作品:

-

祭祀狩猎涂朱牛骨刻辞:现藏于中国国家博物馆,刻辞完整,字口涂朱,精美绝伦,是甲骨文中的代表作。

-

大量出土于河南安阳殷墟的甲骨片。

-

二、金文

-

时期:商、周(西周为鼎盛期)至春秋战国

-

载体:青铜器(如钟、鼎)

-

特点:

-

因铸刻于青铜器上,故称“金文”;青铜器以钟鼎为典型,故又称“钟鼎文”。

-

与甲骨文的刀刻感不同,金文是范铸而成,笔画浑厚、圆润、丰腴,体势雍容。

-

布局逐渐从早期的参差错落走向严谨规整(尤其在西周中晚期)。

-

内容多为记载祀典、赏赐、征伐等重大事件。

-

-

代表作品:

-

商代《后母戊鼎》(原称司母戊鼎)铭文:仅“后母戊”三字,体势雄健,笔力遒劲。

-

西周《大盂鼎》铭文:近300字,结字严谨,体势恢弘,是西周早期金文的典范。

-

西周《散氏盘》铭文:风格奇崛,字形扁平,体势欹侧,富有动感,开“草篆”之端。

-

西周《毛公鼎》铭文:长达499字,是现存最长的青铜器铭文。布局和谐,笔法精严,为西周晚期金文的瑰宝。

-

西周《虢季子白盘》铭文:布局疏朗,线条圆润遒劲,已开后世小篆之先声。

-

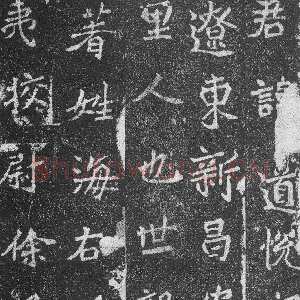

三、石刻文字

-

时期:战国时期

-

载体:石头

-

特点:

-

是目前发现的最早的石刻文字之一,被称为“石刻之祖”。

-

风格古朴自然,介于金文与小篆之间。

-

-

代表作品:

-

《石鼓文》:十面鼓形石头,上刻四言诗,记述秦王游猎之事。字体上承西周金文,下启秦代小篆,被历代书家奉为“篆书之宗”。其书法线条匀整,结体方正,气势恢宏。

-

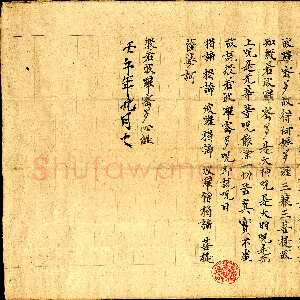

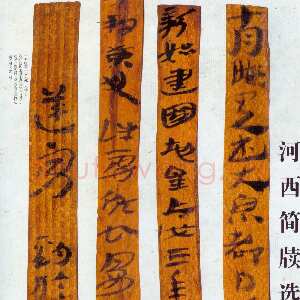

四、简牍帛书

-

时期:战国时期

-

载体:竹简、木牍、丝帛

-

特点:

-

用毛笔直接书写,因此能最真实地反映当时的笔意和墨趣。

-

出现了提按、波磔的笔法萌芽,为后来隶书的产生奠定了基础(称为“古隶”或“秦隶”)。

-

风格活泼自然,书写速度较快,比庄重的金文更具日常书写的流动性。

-

-

代表作品:

-

战国楚简:如《郭店楚简》、《上海博物馆藏战国楚竹书》,字体秀丽,笔锋清晰。

-

侯马盟书:写在玉片上的朱书文字,笔迹潦草,节奏感强。

-

长沙子弹库楚帛书:写在丝帛上的图文,是研究战国文字和神话的重要资料。

-

书法网(shufawang.cn)总结

-

载体决定风格:甲骨文的锐利、金文的浑厚、石刻的古朴、简帛的流畅,其风格很大程度上由书写工具和材料决定。

-

从象形到抽象:文字逐渐从描绘具体事物的象形符号,演变为更加抽象和线条化的符号系统。

-

从不规则到规范化:结构布局从甲骨文的大小错落、天真烂漫,逐步走向西周金文的严谨规整,最终在秦代发展为高度标准化的小篆。

-

笔法的萌芽:在简牍帛书中,可以看到毛笔书写的提按变化,这是后世隶书、楷书笔法的源头。

总而言之,先秦书法是中国书法艺术的源头,它虽然质朴,但蕴含着无穷的生命力和艺术多样性,为后世两千多年的书法发展开辟了广阔的道路。