名称:淳化阁帖

书法家:阮元

分类:书法文摘

备注说明:书法百科知识

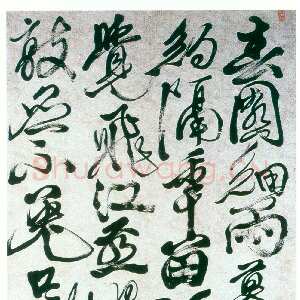

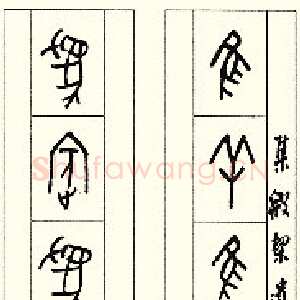

世存王羲之书法,无论是《淳化阁帖》,还是《兰亭序》,阮元都表示出怀疑,进而进行否定,他的观点对后世影响较深。六十年代的“兰亭论辩”中,从实质上看,郭沫若否定《兰亭序》的观点实际上是李文田的观点,李文田的观点实际上就是阮元的观点,所以我曾称阮元为否定《兰亭》第一人。阮元否定现存王羲之字迹是王所书的理由是“王字应存隶意”,证据是“晋砖”等民间字体。

他在《北碑南帖论》中以东晋民间墓砖为例,来证明王字应有隶意:

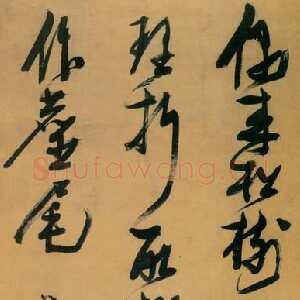

帖者始于卷帛之署书,后世凡一缣半纸,珍藏墨迹,皆归之帖,今《阁帖》如锺、王、郗、谢诸书,皆帖也,非碑也。且以南朝敕禁刻碑之事,是以碑碣绝少,惟帖是尚,字全变为真行草书,无复隶古遗意。……《阁帖》,晋人尺牍,非释文不识,苟非世族相习成风,当时启事,彼此何以能识。东晋民间墓砖,多出陶匠之手,而字迹尚与篆隶相近,与《兰亭》迥殊,非持风流者所能变也。

嘉庆二十二年(1817)年春,阮元过当阳县玉泉寺,得见隋代铁镬字(图一),搨之,凡四十四字,每字有二寸许,文为:“隋大业十一年,岁次乙亥十一月十八日,当阳县治下李慧达建造镬一口,用铁今秤二千斤,永充玉泉道场供养。”阮元不仅对文物感兴趣,对上面的字和字体更有兴趣,于是他又联想到王羲之,联想到《淳化阁帖》在内的宋代各法帖:

考此镬乃彼时民间所造,民间所写,其写字之人亦惟是当时俗人,其字亦当时通行之体耳,非摹古隶者也,而笔法半出于隶,全是北周、北齐遗法。可知隋、唐之间字体通行皆肖乎此,而赵宋各法帖所称锺、王者,其时世远在此等字前,何以反与后世楷字无殊耶?二王书犹可云江左与中原所尚不同,若锺书则更在汉、魏之间,其伪也不爽然可想见乎!

他通过这个铁镬字来证明锺繇、王羲之的字不可靠,甚至是伪作,理由是锺、王的字应有隶意。锺繇的字当有隶意是成立的,但王字就不然了,他的这个论据很容易击破,按照阮元自己的分类,隋代属北派,其字也“全是北周、北齐遗法”,而东晋属南派,王羲之是南派,北派和南派当然有别。在这则题跋中,他尚且能退一步讲“二王书犹可云江左与中原所尚不同,若锺书则更在汉、魏之间。”这还是科学的态度,但后来逐渐走向偏激,似乎有点不尽人情了。道光十七年(1837),阮元在京师晤吕佺孙,见其所藏晋砖拓本(图二),为作《毗陵吕氏古砖文字拓本跋》,进一步否定《兰亭》为王羲之所书和《阁帖》中王字的可靠性:

王著所摹晋帖,余旧守“无征不从”之例,而心折于晋宋之砖,为其下真迹一等,古人不我欺也。试审此册内永和三、六、七、八、九、十年各砖,隶体乃造坯世俗工人所写,何古雅若此。且“永和九年”反文隶字尤为奇古。永和六年王氏墓,当是羲之之族,何与《兰亭》决不相类耶?

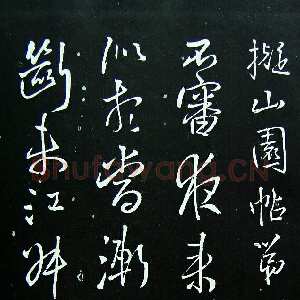

阮元每每看见隋唐以前民间字迹,晋砖也好,晋墓志也好,隋铁镬也好,就感叹《兰亭》、《阁帖》中的王羲之为什么不这么写,其实这是一个不能存在的逻辑关系,但阮元一直坚持,他为湖州新出土的晋砖(图三)所作的一则跋语说:

此砖新出于湖州古冢中,近在《兰亭》前后数十年。此种字体,乃东晋时民间通用之体。墓人为圹,匠人写坯,尚皆如此,可见尔时民间尚有篆、隶遗意,何尝似羲、献之体!所以唐初人皆名世俗通行之字为隶书也。羲、献之体,乃世族风流,譬之麈尾、如意,惟王、谢子弟握之,非民间所有。但执二王以概东晋之书,盖为《阁帖》所愚蔽者也,况真羲、献亦未必全似《阁帖》也。不独此也,宋元嘉字砖亦尚近于隶,与今《阁帖》内字迹无一相近者。然则唐人收藏珍秘,宋人展转勾摹,可尽据乎?

阮元提出王字应有隶意,都是联系《淳化阁帖》和《兰亭序》而论述的,很明显,他是以这个理由来否定《淳化阁帖》和《兰亭序》,也就是否定王羲之。阮元对于王羲之的反拨,并不是他的突发奇想,实际上,阮元所处的时代,书画家们对二王的崇拜心理已经大为减弱,稍前的扬州八怪就曾表示出对王羲之等名家的态度,高凤翰、金农、郑板桥等就表示向民间学、向碑版学,而不向王羲之等名家学。阮元顺应潮流,又对王字的可靠性大胆提出质疑,作为乾嘉学派的代表人物,他遵循“疑古求真”精神,提出各种设想,“王字应有隶意”是他对于王羲之书风新的界定,这是他有别于前人之处,此说对于后世的影响是深远的。如果对其论据作一深究,便会发现这里面存在着许多未能解释清楚的问题,他自己在论述中就未能自圆其说,他在《复程竹盦编修邦宪书》中说:“终唐之世,民间劣俗砖石,今存旧迹,无不与北齐、周、隋相似,无似《阁帖》者,无似羲、献者,盖民间实未能沿习南派也。”在《晋永和泰元砖字拓本跋》中也说:“羲、献之体乃世族风流,譬之麈尾、如意,惟王、谢子弟握之,非民间所有”,他这两句话是想说明连民间都沿袭北派,可见北派之盛行,说明《阁帖》问世后带来北派衰微的后果,说明王羲之的字非民间所有,并不像北派那样普遍。但他忽略了他用民间字体来印证王字的自相矛盾,很简单,既然民间不能写出王羲之式的字,又怎么能要求王字必须要和民间劣俗砖石相吻合呢?又怎么能要求王字和劣俗砖石一样有隶意呢?用来刻石的“铭石书”和用来写文稿、书信的“稿书”本来就不能类比,更何况麈尾、如意般的王字在当时是新体,正因为这种新体才使得王羲之成为里程碑式的人物,民间劣俗砖石自然无似《阁帖》者,无似羲、献者。再用阮元的分类来看,“铭石书”属碑,“稿书”属帖,碑和帖自然有别。

《阁帖》盛行,北派愈微矣

阮元否定《阁帖》最终是为了推出北碑

说阮元对《淳化阁帖》的批评有点特别,就特别在他将北派的式微怪罪于《阁帖》。如果真的是这样,这倒反映出《阁帖》的魅力,尽管它纷争不断,却历经千年不衰。阮元的批评在这点上迥异于前人,而是由此引发出新的书法史观,从而对书法渊源和流派重新梳理,对二王作出重新评价,从理论上削弱了二王书法的主流地位,使得千年以来二王书风的传承造成障碍,他的目的是为了在二王之外寻找另一条途径,这就是以北碑为主要师法对象的碑派。

阮元创造性地提出书法史的南北分派问题,将书法分为两大流派碑与帖,但他的这两大流派是建立在地域基础上的,并连为一体,密不可分,一为南派(即帖派),一为北派(即碑派),以东晋、南朝为南派,以十六国、北朝、隋代为北派,认为南北两派早就存在,是不以人们意志为转移的,同时对碑、帖两派的成因和发展的不平衡作出阐释。从成因上看,南北朝时期是中国历史上的分治期,由于地域的差异,南朝文人注重各方面的文化素养,崇尚风流蕴籍,惟帖是尚,而北朝拘守旧法,刊石勒铭。他认为南北两派均出于锺繇、卫瓘,至王羲之、王献之等形成南派,至索靖、崔悦等形成北派,且一直并行发展,自唐以后由于太宗的推崇,“始令王氏一家兼掩南北矣”,同时他认为宋代《淳化阁帖》盛行以后,世间更不知有北朝书法了。

前面所摘各条阮元文字,是为了“失真”、“王字应有隶意”两个问题引证的,实际上,他的南北分派观随任何一条引文可见,致使我无法剪切分类,这正说明一个问题,阮元挑《阁帖》的毛病,提出种种说法,目的是为了说明南北分派问题,而南北分派问题的最终归属点落在北碑上,为清代碑学的建立寻找理论支撑。他在《南北书派论》中说得很明白:

两派判若江河,南北世族不相通习。至唐初,太宗独善王羲之书,虞世南最为亲近,始令王氏一家兼掩南北矣。然此时王派虽显,缣楮无多,世间所习犹为北派。赵宋《阁帖》盛行,不重中原碑版,于是北派愈微矣。

在他的《颜鲁公争座位帖跋》中也有同样的观点:

唐人书法多出于隋,隋人书法多出于北魏、北齐。不观魏、齐碑石,不见欧、褚之从来。自宋人《阁帖》盛行,世不知有北朝书法矣。即如鲁公楷法,亦从欧、褚北派而来。其源皆出于北朝,而非南朝二王派也。

嘉庆二十四年(1819)三月,阮元在春湖中丞处读到《唐魏栖梧书善才寺碑》,他又想起碑和帖的问题,并联想到《淳化阁帖》,雨窗清净,在桂林行馆聊识册尾,他坚持自己的看法,自信中带有些激动:

吾固曰:《阁帖》盛,而碑版晦,碑版晦,而书派紊。此等旧碑在世,犹可印证,吾言再数百年,无知之者矣。

阮元在为北碑的渊源有自和碑帖发展的不平衡提出论证以后,又进一步提出要恢复这种北法,所以他在《南北书派论》中说:“元明书家多为《阁帖》所囿,且若《禊序》之外,更无书法,岂不陋哉!”他所撰的《南北书派论》和《北碑南帖论》实际上是对以二王为中心的帖派书法传统的挑战宣言。最后他亮出了自己的底牌:“所望颖敏之士,振拔流俗,究心北派。”阮元的倡导是很有说服力的,《清史稿》称其为“主持风会数十年,海内学者奉为山斗焉”,他在当时的地位足以能够一呼百应。阮元的朋友钱泳除了在南北书派问题上极其赞同阮元的观点外,在论述《淳化阁帖》时的口吻也是那么相似:“虽《淳化阁帖》有汉章帝草书,实是王著妄作,不可遂为典据”阮元的学生梁章钜更是对其师推崇备至,他在《退庵随笔》中对阮元的“二论”大段抄录,表示出赞叹:“阮芸台先生尝著《北碑南帖论》,于书家源流正变所辨极精”,在抄录了关于《阁帖》的论述“汉帝、秦臣之迹并由虚造,锺、王、郗、谢岂能如今所存北朝诸碑,皆是书丹原石哉?”之后,又评其“此论亦前人所未发”。而他的学生何绍基、陈鸿寿等更是受其影响,从实践上将阮元的观点作了延续。我们从阮元关于《淳化阁帖》的论述中,可以感受到二王书风向北碑书风转换的关捩所在。

清代嘉道以后,二王书风便真的被北碑书风所掩盖,遭受到书法史上唯一的一次重创,于是帖学逐渐失去了真相。近人章太炎说:“清中世以后,论书者皆崇碑版而贱法帖,持之有故,言之成理。一曰法帖展转传摹,失其本真,而碑尤当时故物也……”这便是阮元的“碑比帖真”的观点,可见已经深入人心,“论书者皆崇碑版而贱法帖”说明清代碑派思潮已然笼罩。如果说金农的不学二王还属于私人性质的话,阮元从理论上公开予以号召则是书法史上的一次重大转折,一次以引来更多更加偏激理论的转折,发展到极端之时,最终导致中国书法史上以二王书风为主导的帖学传统的丢失。时至今日,印刷术的发达,大量墨迹本得见天日,人们不再仅靠刻帖,帖派书法的师法对象有了很大程度的拓宽,对清代碑学价值的重估应成为我们研究的重要课题。