名称:薛龙春:论王宠的“以拙为巧”

书法家:薛龙春

分类:书法文摘

备注说明:书法百科知识

结语

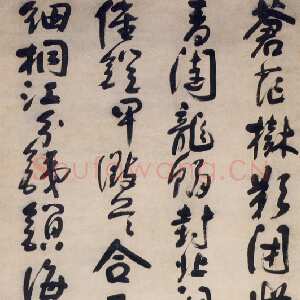

除了周围文化环境的影响以及取法刻帖的特殊性,王宠的审美心理在其风格选择与形成中具有更为关键的作用。在王宠周边不达的友人中,有的选择了放浪形骸,如祝允明、唐寅与陈淳,有的选择了忍耐,如汤珍,有的选择了隐居,如陆治。王宠虽也隐居,但如同前文所揭示的那样,他并不甘心隐居,“而我独何为,辱在泥途间?”这是王宠内心愤激与不平的责问!毫无疑问,举仕才是他的现实理想。多病而贫贱的生活使他渴望出人头地,改变自身与家族的生存状况。即使一次次遭遇失败,但他从不放弃任何一个机会。然而,在人格理想上,他又高蹈出尘,而病痛和失败都不断强化他的挫折感,蚕食他对现世生活的自信。现实人生与人格理想的分离与矛盾,造成了王宠极为压抑的心理。很多情况下,他又要将自己打扮得十分矜持,甚至可以谈得上做作,以冲淡内心的愤激与不平。从而给周围人造成这样一种印象:王宠是个温如玉的君子。

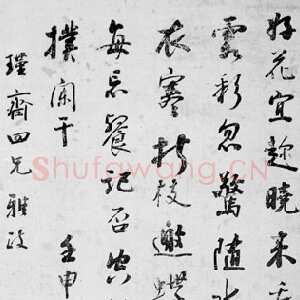

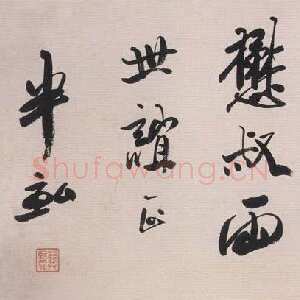

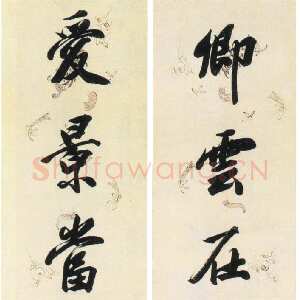

王宠的生存环境、遭遇与性格,合力促成了审美心理与书法旨趣的养成。正是由于压抑感,以及对于不平与愤激的掩饰,王宠在他的书法中有意无意地强化了其恬退的一面——一如他的诗歌,随处可见的是对隐逸的企愿和对钟鼎生活的不屑。他以层台缓步的用笔传达给我们宁静与优雅,72以类似脱榫的点画衔接方式与生稚的姿态显示他的孤高以及与俗世的距离感,以泯灭起讫痕迹所凸现的蕴藉体现他人格上的高度修养。73他满腹经纶,却毫不张狂,不以所学凌人。总之,王宠想告诉人们的是,自己是恬淡的,不热衷功名,无所谓穷达,更没有机心。藉由文字的书写,他所要呈现给时人与后世的,正是他的理想人格,尽管在现实中他根本无法实现。

1 王宠其先为吴江人,本姓章,因父为后于王,遂为吴县人。《(民国)吴县志》(民国二十二年刻本),卷六十六,页22。

2 文徵明《王履吉墓志铭》,《甫田集》三十六卷本(明嘉靖刻本),卷31,页1a-2b。

3 顾璘,《王履吉集序》,王宠,《雅宜山人集》(影北京大学图书馆藏明嘉靖十六年董宜阳、朱浚明刻本,《四库全书存目丛书》,集部第72册,济南:齐鲁书社,1997),集前附。

4 文徵明有《王履约履吉屡负余诗,叩之九逵,云已得两句矣。忆东坡督欧阳叔弼兄弟倡和,有昨夜条侯壁已惊之句,与此颇类,因次韵奉挑》、《履约兄弟得诗竟不见答因再叠前韵》诸诗,《甫田集》四卷本,卷四。据周道振、张月尊纂,《文徵明年谱》(上海:百花出版社,1998)。又上海博物馆藏文徵明《石湖花游图卷》题识云:“因履约读书湖上,辄追和其诗,并录诸作奉寄,履约风流文采,不减昔人,能与子重、履仁和而传之,亦足为湖山增气也。”《中国古代书画图目》(北京:文物出版社,1991-2003),第二册,页304-305。

5 文徵明,《赠王履约、履吉兄弟》,《文氏五家集》(《文渊阁四库全书》,第1382册,台湾商务印书馆,1986),卷六,页475。

6 《虚白上人墓志铭》云:“正德庚午,余师受《易》于林屋蔡先生所,时先生寓吴城马禅禅舍。”《王雅宜诗文稿墨迹选》(北京:荣宝斋出版社,1995),页1。按,此册乃王宠身边学生的抄本,非出自他本人之手,但是诗文内容的真实性毫无问题。另文详考。

7 王宠,《感旧赋》:“正徳辛未,宠师事林屋先生于包山精舍,凡再阅寒暑而退。”《雅宜山人集》(国家图书馆藏明嘉靖十六年董宜阳、朱浚明刻本),卷九,页4a。蔡羽擅长程文,主要教授王宠应举之文。《翰林蔡先生墓志铭》:“先生故邃于易,出其绪余为程文,以应有司,而辞义藻发,每一篇出,人争传以为式。”《甫田集》三十六卷本,卷三十二,页1a-2a。

8 王世贞,《像赞》,《弇州山人续稿》(沈云龙选辑,《明人文集丛刊》第一期影印,台北:文海出版社,1970),卷一百四十九,页6844。

9 《弇州山人四部稿》(影明万历五年吴郡王氏世经堂刻本,台北:伟文图书出版社,1976),卷一百三十一,页6093。

10 《墨迹跋》,《弇州山人续稿》,卷一百六十四,页7515。王糓祥也强调了这种古意:“此诗吾师雅宜先生壬辰岁所书也,溯其时先生病矣。而其诗格书法愈益精妙超轶,高古遒丽如此。此岂寻常浅浅者可及也。”王宠《自书近作诗卷》跋,上海博物馆藏。《中国古代书画图目》第三册,页84。

11 《王履吉书江文通拟古诗》,《书画跋跋》,卷一,《中国书画全书》(上海:上海书画出版社,2000),第三册,页942。

12 莫云卿,《评书》,崔尔平选编、点校,《明清书法论文选》(上海:上海书店,1995),页213。

13 孙鑛认为这种徐缓乃虞世南遗意。王宠的另一偶像王献之在唐代也被评价为“天骨未全,有时而琐”。张怀瓘,《书断》,张彦远辑,《法书要录》(范祥雍点校本,北京:人民美术出版社,1986),卷八,页267。

14 王世贞,《王履吉赠何氏诗跋》,《弇州山人续稿》,卷一百六十四,页7529。王氏对是件作品的时间确定有误。按,王宠与何良俊兄弟相识于南京,时嘉靖辛卯(1530)秋,故赠何氏作不可能为庚午以前笔。

15 詹景凤,《跋王雅宜帖后》,《詹东图玄览编》,附录《题跋》。《中国书画全书》,第四册,页56。

16 谢肇淛,《人部三》,《五杂组》(历代笔记丛刊本,上海:上海书店,2001),卷七,页128。

17 安世凤,《雅宜千文》,《墨林快事》(影北京图书馆藏清抄本,《四库全书存目丛书》,子部第118册),卷十一,页404-405。

18 孙襄有云:“字画须去结核,又非豆生之谓,点画拖拨,须善排布。王雅宜虽为众所赏,然吾终嫌其有豆生体。”李光地,《榕村语录续集》(影清光绪傅氏藏园刻本,《四库未收书辑刊》第四辑第21册,北京:北京出版社,1998),卷二十,页199。

19 《朱射陂卷》,《书画跋跋》,卷一,页942。

20 《王雅宜书杂咏卷》,《弇州山人四部稿》,卷一百三十二,页6116。

21 《王履吉白雀帖》,《弇州山人四部稿》,卷一百三十二,页6166。是作书于嘉靖癸巳四月二十日,今藏重庆市博物馆。《中国古代书画图目》第十七册,页175-176。

22 《王履吉书江文通拟古诗》,《弇州山人四部稿》,卷一百三十二,页6118。

23 《杂帖》,《弇州山人四部稿》,卷一百三十二,页6101。

24 《王履吉诗墨》跋,《弇州山人续稿》,卷一百六十四,页7530。

25 《跋雅宜行书柳柳州文二首》,朱曰藩,《山带阁集》卷三十三,页273。

26 詹景凤,《跋王雅宜帖后》,前揭《詹东图玄览编》,页56。

27 莫云卿,《评书》,《明清书法论文选》,页213。

28 王世贞,《丰存礼手札/又》:“人翁生平不齿王履吉,以其结构疎故,履吉当亦不齿人翁。”《弇州山人续稿》,卷一百六十四,页7537。

29 王弘撰,《王阮亭藏王雅宜字卷跋》,《砥斋题跋》,《中国书画全书》,第八册,页941。

30 《墨林快事》,卷十一,页405。

31 《三吴墨妙》卷下,《弇州山人续稿》,卷一百六十三,页7479。《三吴墨妙》,今藏北京故宫博物院,《中国古代书画图目》,第二十册,页231。所著录王宠作品为草书《西陲告宁,喜家兄还朝五绝句》,书于嘉靖壬辰(1532)。

32 《茂苑菁华卷》,《弇州山人四部稿》,卷一百三十二,页6109。

33 《小酉馆选帖》,《弇州山人续稿》卷一百六十六,页7624。

34 《三吴楷法十册》:第七册,《弇州山人四部稿》,卷一百三十一,页6093。

35 《王雅宜诗稿》,《弇州山人续稿》,卷一百六十四,页7531。

36 周天球跋王宠《自书近作诗卷》有云:“王雅宜心醉大令,自许入室,然早岁所书,不无割强。” 是作书于嘉靖壬辰(1532)八月廿日,上海博物馆藏。《中国古代书画图目》,第三册,页84。

37 王世贞《王雅宜长恨歌》,《弇州山人四部稿》,卷一百三十二,页6117。

38 前揭周天球跋王宠《自书近作诗卷》。

39 陈夔麟,《宝迂阁书画录》(石印本,1915),卷一。

40 管镛,跋《王雅宜小楷嵇叔夜文册》:“然因是味逾古矣。”邵松年, 《古缘萃录》(清 光绪甲辰澄兰堂石印本),卷四,页24a。

41 上海博物馆藏。《中国古代书画图目》,第三册,页76。

42 王世贞,《文王二君诗墨》,《弇州山人续稿》,卷一百六十三,页7498。

43 钱大昕,《跋王雅宜书洛神赋,杜陵内史补图》,《嘉定钱大昕全集》 (南京:江苏古籍出版社, 1997) ,第 9册,页557。

44 赵宧光因后世“漫讥祝野、文时、王拘、陈纵,将概千古责备一人”,而颇为不平,认为“京兆大成,待诏淳适,履吉之韵逸,复甫之清苍,皆第一流书。”《寒山帚谈》,法书七。《中国书画全书》,第四册,页108。

45 王世贞,《艺苑卮言》五,《弇州山人四部稿》,卷一百四十八,页6781。

46 陈玠,《书法偶集》,《明清书法论文选》,页580。 www.yingbishufa.com

47 书于1524年的《辛巳书事诗》可以视为王宠具有把握精致的能力,但他并没有以此为极诣。在他后期的楷书中,这样的基本精致消失了。反映在行草书上,情形也大致相当,书于同年的《病起对镜作等十首》,其精熟并不在文徵明之下。

48 倪涛节录,《倪苏门书法论》,《六艺之一录》(《文渊阁四库全书》,第836册 ) ,卷三百三,页456。

49 关于杨维祯在浙西、吴中一带的活动,及其对于康里子山的继承,对章草的取法,参黄惇,《中国书法史·元明卷》(南京:江苏教育出版社,2001),上编第五章《元代后期隐士的书法》,页122-123。

50 上海博物馆藏,《中国古代书画图目》,第二册,页219-224。

51 《明王红紱观音像》跋,辽宁省博物馆藏,《中国古代书画图目》,第十五册,页74。

52 《自书诗》,上海博物馆藏,《中国古代书画图目》,第二册,页260。

53 《祝允明书》跋,上海博物馆藏,《中国古代书画图目》,第二册,页284。

54 《文嘉曲水园图》跋,上海博物馆藏,《中国古代书画图目》,第三册,页123。

55 王士祯撰,张宗柟纂集、戴鸿森校点,《带经堂诗话》(北京:人民文学出版社,1982),卷二十三《书画类下》,页658。

56 王宠诗歌受到七子之一边贡的影响,钱谦益,《蔡孔目羽》:“王履吉初学于九逵,其后游边、顾之间,駸駸改辕而北。”《列朝诗集》,丙集第十,页56。在一首写给边贡的诗中,王宠将他与李梦阳、何景明并称。《赠边丈太常庭实》:“雄名压当代,参列李与何。”《雅宜山人集》,卷一,页14。

57 朱曰藩,《跋衡山先友诗八首》,《山带阁集》,卷三十三,页272。

58 《王履吉书杂诗跋》,《弇州山人续稿》,卷一百六十四,页页7528。

59 何景明,《行草书诗》,故宫博物院藏,《中国古代书画图目》,第二十册,页300-304。

60 关于祝、文等人对于前代墨迹的收藏,黄朋有较为仔细的描述,见《明代中期苏州地区书画鉴藏家群体研究》(南京艺术学院博士论文,2002),第四章第三节,页76-77。关于陈淳的收藏,见朱爱娣,《陈淳书法研究》(南京艺术学院硕士论文,2002),第二章的相关论述,页17。由于王宠与祝、文、陈等友人交往较多,他应该接触过友人们收藏的前代墨迹,但是王宠青年时代起就一直卜居郊外,很少入城,往友人家观摩收藏的机会必不多(确实,我们很少在传世的古代作品上见到王宠的题跋或是观款),他学习书法的主要范本就是刻帖。其实王宠完全可以从时人的墨迹中揣摩用笔,但他似乎刻意保持着与文徵明等人在书写上的距离,这与他本人在心理上的自我期许亦不无关系。

61 李日华,万历三十八年八月二十六日日记,《味水轩日记》(影民国十二年刘氏刻嘉业堂丛书本,《续修四库全书》,史部第558册),卷二,页332。

62 张凤翼,《跋淳化阁帖》:“历嘉(靖)、隆(庆)以来三十年间,始成完帙……其王履吉先生跋,则跋伯父台州郡推所藏未完本,今既完,乃移之末册云。”《处实堂集》(影明万历间刊本,《续修四库全书》,集部1353册,上海:上海古籍出版社,1995),卷七,页358。

63 王宠草书《千字文》跋,北京故宫博物院藏,《中国古代书画图目》,第二十册,页318。

64 参见拙文《从韵味到姿态——〈阁帖〉的传播与书法语境的转换》,《中国书画》,2004:2。

65 何良俊,《四友斋丛说》(影明万历七年张仲颐刻本,《续修四库全书》,子部第1125册),卷二六,页712。

66 张凤翼,《又跋淳化阁帖》:“文太史尝向余论《淳化帖》云:目中所见佳者惟华忠甫本、袁尚之本及君家所藏本而已。余归而问先君,则曰:汝大父有之,今竟不知所在。又数年始得此帙,乃先大父所藏,而太史题字在焉。”《处实堂集》,卷七,页358。

67 孙鑛,王履吉《五噫图歌》跋,《书画跋跋》卷一,页941。何焯论王宠书法也说:“雅宜书颇学虞世南,然所临者不过翻本《庙堂碑》,往往失之于钝,由其参证少也。”王应奎,《义门论前明书家》,《柳南续笔》,卷一,《柳南随笔续笔》(北京:中华书局,1997),页141。

68 沈尹默,《二王书法管窥——关于学习王字的经验谈》,《书法论丛》(上海:上海教育出版社,1984),页95。

69 冯班《钝吟书要》(影昭代丛书本,《丛书集成新编》第86册),页14。

70 《王履吉白雀帖》,《书画跋跋》,卷一,页942。

71 关于木板气的讨论,请参拙文《王宠与木板气》,《中国书法》,2005:12。

72 王宠一件正式作品(包括与友人的信札)与他写给长兄信札的书写速度,有很大的差别。缓慢的书写更可能出于他有意识的控制。李日华尝见王履吉行书长卷,皆与其兄王守手札,率意纵横,略不加检,而天真烂然。李氏认为王宠平素书法的清峻标逸“不无生造之迹”,而与长兄信札则“无意求之,乃更妙耳”。《味水轩日记》,卷七,页506。此外,王宠对于书法之“静”的偏爱与他追求养生不无关系。前揭王宠《与朱东溪》有云:“昔人言:墨静而寿,笔瑞而夭,则动之不如静也。……一定则慧自生,神自行。”《祝允明、王宠书法合装》,上海博物馆藏。《中国古代书画图目》, 第二册,页266。

73 朱曰藩就曾经说:“雅宜书蕴藉秀媚,大概类其为人。”《跋顾孝正所藏雅宜诗卷》,《山带阁集》,卷三十三,页274。