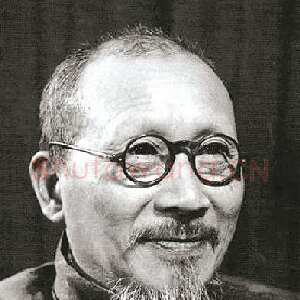

名称:陈坚盈:先祖唯留残屋在 常将笤帚拂尘埃

书法家:陈坚盈

分类:书法文摘

备注说明:书法百科知识

家族大视野

当"过眼云烟"出现在家训中

从《颜氏家训》到《曾国藩家书》,1500年间中国传统家训文本,充满了对秩序的敬畏、对家族荣誉和物质利益的现实主义期待。家训是一种关于"入世"的教诲。

自然,也有反向的教诲。如清朝的张英,他的儿子张廷玉是康熙的重臣,安徽老家的人跟人家争宅基地,让老爷子支持一下,老爷子却写了一首诗:让他一墙又一墙,再让一墙又何妨;万里长城今犹在,不见当年秦始皇。这种具有一定历史感的文字,是中国人自保意识的反映,在没有安全感的社会,可以为自己留条后路。不管是争取还是退避,其实都是一种现实和真实的生活态度。

中山大学博导谢有顺有次幽默地跟我说,中国人的文学精神,反映在给子女取名字时,总要表现出一种对未来的希望,还有美的意象。诚然,即使是信佛的家庭,倘若给小孩取个名字叫"本尘"、"一灯",就会觉得没什么希望。但也有些真性情的家长,会罔顾传统,冲决名教网罗,对子女进行完全个人主义的教育。

我有位朋友,来自湖北当阳,才情充沛,是广州知名经理人。一次他跟我聊起他父亲常给他写信,一写就是七八页,都是教他如何谦虚谨慎不骄不躁做人的。我问:你老爸年轻时自己是那样的人吗?他盯着我说:正好相反。

2003年,有部历史剧《曹操与蔡文姬》,台词很有功力:垂暮的曹操跟前来看望他的蔡文姬说,人生中遇到的人,绝大部分是过眼云烟,有些人则刻骨铭心。这虽是编的,却很符合曹操枭雄和文豪的性格。

我跟那位朋友分享这句话,他说他10岁时他父亲就用这句话教导他了。我很诧异。他说:"我小学四年级时,参加全国作文竞赛拿了一等奖。于是有很多小孩给我写信,还有寄照片的。当时有个小女孩,一点点大,很可爱。我便拿了照片在端详。我爸从我背后经过,看了照片一眼,不屑地说:'过眼云烟而已。有什么好看的!'"

我诧异了:"你老爸是什么身份?"他说:"地方上的中学教师"。我说:"他应该不只这个身份吧。"他说:"后来做过我们当地的副县长。"我说:"应该没那么简单吧!"他说:"后因经济问题下去了,现在在家读书写东西,整天关心我的成长。"

说实话,他父亲的心性与心境,我颇能理解。按我的分析,只需听他父亲关于"过眼云烟"这一句,便大体可感知这位长者的气质。这无疑是个聪明不凡的人,有种"天地不仁,以万物为刍狗"的境界,所以他才会对年幼的儿子正常的行为发出深沉到有点荒诞的喟叹。这样的人不会满意自己的处境,也不会满意身边的人所取得的成就。在他上位时,他的自负又会推动他走向道德与智慧的反面,因为跟他的才智不相称的,是他没有信仰的制约。

造成这位长者人生轻喜剧的因素,还有他所生活的具体环境。我这么说的含义,假如他生活在现在的广州,他可以做个精神贵族或者流浪文人,如音乐人张晓舟这样的生活方式,一有钱就用来旅行和买唱片,或者像他的儿子,在体制外生活得潇洒悠游,而不需要走上那条需要迅速兑现自己人生价值--寻租--的路线。

所以他晚年对儿子的教育,不再是看破红尘玩世不恭愤世嫉俗,而是像晚年的曹操对待曹丕曹植那样,希望自己的儿子诚朴敦厚。这是一种普遍的回归,不过如果不尊重人性的差异和成长的规律,就很有可能不但失掉曹植那样的天才,还会造就曹丕那样的虚伪和矫饰。□刘根勤

历史的枢纽

夕阳下的一个晚清望族

李文田的泰华楼如今只剩下300平方米的小书馆,这既有战乱、动荡的原因,也是李文田后代对泰华楼多次变卖的结果。李文田的儿子李孔曼、孙子李棪斋都相继变卖过泰华楼。现在的泰华楼不到原来面积的1/4。

走进西关多宝坊,有一座百年老宅--泰华楼,这就是晚清大臣、慈禧太后的近臣李文田的故居。

李文田出身于普通农家,曾祖父李社书、祖父李伟行、父亲李吉和都无功名事业可述,李家的兴起应该说始自李文田。

李文田自幼聪慧过人,有神童之称。18岁应县试,受到邑令郭汝诚赏识。郭见他家境清贫,就让他住进县衙读书。李果然不负所望,咸丰六年应乡试,得中第十九名举人。三年后会试中进士,殿试时获一甲第三名及第,即人们通常所说的"探花"。

其实,李文田的成就是多方面的,他多才多艺,擅长词章书法,不但是著名书法家,还是清道光咸丰后勃然兴起的西北史地学的主将。他的大量著作,至今仍是研究中国边疆史地学的重要参考典籍。

事实上,李文田的仕履并不复杂。中进士后,他的大部分时间是以翰林院学士的身份在南书房当值,后升任内阁学士、礼部右侍郎,兼署工部右侍郎,也当过顺天学政、会试副总裁。

尽管李文田思想偏于保守,受到维新派的非议,但他为官尽忠勤勉,敢于直谏。同治十三年,慈禧太后不顾国库空虚、内忧外患,想重修被英法联军焚毁的圆明园,李文田联合其他官员力阻,才没有动工。不久,李文田又弹劾皇亲、大学士叶赫那拉·瑞麟贪污舞弊,为朝野人士所瞩目。

慈禧太后60寿辰时,李文田又吁告国难当头,庆典不宜铺张糜费。本非谏议大员,可他却屡次上书极言朝政得失。这可以看出李文田性格的一面。

毋庸置疑,李文田是晚清出了名的好官,纵其一生,勤勉谦慎,任劳任怨。即便是在回乡守丧期间,李文田热心参与社会公益,主管惠济义仓,担任书院主讲,并受广东总督刘坤一委托,主持修筑清远石角围、三水大路围等水利工程。

需要指出的是,李文田又是晚清出了名的穷官。李文田一生"嗜好"不多,最大的爱好就是书籍。据记载,他是出了名的"书虫",平时所得财物,除了维持生活所用,几乎都用来买书。

正因为如此,1895年,李文田受命管理户部三库、不幸感染寒疾不治而亡后,并没有留下多少身家财物给子孙后代。尽管后来光绪皇帝给李文田的儿子李孔曼也封了官,但官是虚职,而清王朝的气数也已走到尽头,因此到了李孔曼这一代,李家家境已日渐没落。李文田辞世,只留下书斋一座--泰华楼和大量书籍。到了民国时期,西关新崛起大户无数,李家已成一个没落的大户。

经过岁月的摧残和环境的变迁,如今的泰华楼只剩当年一角,10万藏书也所剩无几,除了抗日战争时丢失一部分,"文革"时期部分书籍和字画也被抄走。

所幸的是,虽然后人在政治才能、经济见识方面没有继承李文田多少东西,但在一定程度继承了他在学术和文化上的成就。长孙李棪斋,就是当代世界有名的史学家和甲骨文研究专家,次孙李浀斋则在篆刻和书法方面成绩斐然。从这个角度看李氏家族,我们惊喜地发现,李家的文脉已通过它特有的方式得以承续。

李宝琦

后世讲述

李宝琦,李文田曾外孙女婿,旅美华侨。1925年生,妻子为李文田的孙女李妍的大女儿刘锦韶。1978年,李宝琦、刘锦韶一家移民到美国。不过,李宝琦每年都会从美国回来,在广州住上一段时间,整理一下房屋。

李文田是慈禧的"秘书"

李文田是咸丰时期的探花,他在100多名殿试考生中,成绩排在第四十名,之所以后来排到第三,高中探花,主要是因他字写得好,被慈禧太后看中了。同治年间,李文田入职南书房,他办公的地方离慈禧太后的办公室很近,相当于军机处的参谋部。李文田是个二品官,可以说是慈禧太后的秘书。慈禧太后颁发的"圣旨",许多都是由李文田执笔抄写的。

李文田死后,李家家境日渐没落,除了要支付大房子的日常支出,还要负担府内大班工人的工薪,日子过得不容易。当时荔湾西关一带,满清后期到民国,住的都是非富则贵的人,李家在这里算个没落世家。

李文田的儿子李孔曼是个"顽固派"