名称:略论钱大昕文字学研究

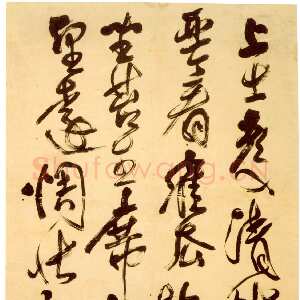

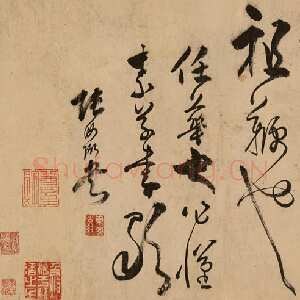

书法家:钱大昕

分类:书法文摘

备注说明:书法百科知识

钱大昕(1728—1804),字晓征,号辛楣,又号竹汀居士。江苏嘉定人。钱大昕学识渊博,功底深厚,是乾嘉学派的巨子,吴派学者的卓越代表,在当时就负有盛誉。江藩在《汉学师承记》中说:“先生学究天人,博览群籍,自开国以来,蔚然一代儒宗也。”钱大昕一生著述宏富,擅名者如《廿二史考异》、《潜研堂文集》、《十驾斋养新录》等。《潜研堂文集》凡五十卷,是钱大昕一生治学所得的集大成之作。段玉裁在《潜研堂文集序》中誉之曰:“其传而能久,久而愈著……”《十驾斋养新录》并《余录》凡二十三卷,是钱氏的随笔札记,内容涉及经学、小学、史学等诸多领域,考镜源流,匡辨伪讹,皆精确中正之论。阮元在《十驾斋养新录序》中赞之曰:“即琐言剩义,非贯通原本者不能,譬之折杖一枝,非邓林之大不能有也。”在中国语言学史上,《潜研堂文集》和《十驾斋养新录》均有较高的学术价值,其中不少精彩论断被后人奉为圭臬,如“古无轻唇音”、“舌音类隔之说不可信”已成古音学上不刊之论。两书有不少地方论及了文字学,尤其是《说文解字》,是研究文字学的重要史料,正如胡朴安所说:“虽所记不多,而颇多重要之处。”1(P390)但这些“重要之处”在钱大昕本人的史学、古音学(主要是古声纽)和《说文》四大家的笼罩下,多为人忽略。

我们知道,清代文字学的主要内容就是《说文》学,研究《说文》的风气始于乾隆中期,这和当时古音学、训诂学的兴旺发达有密切关系。钱大昕就是《说文》研究的倡导者之一。钱氏在古音学、训诂学上均有精深造诣,这使他在《说文》学上的成就也甚为可观。但他自己却很谦虚,他在《答孙渊如书》中说:“仆中岁而读《说文》,早衰善病,偶有所得,过后辄忘,坐是不能成一家之言……”除了《说文》,文字学的其他方面也多有论及,这些都是文字学的重要史料,现析之如下:

一、指出了《说文解字》在文字学史上的重要地位和文字在传统语文研究中的重要作用

1、自古文不传于后世,士大夫所赖以考见六书之源流者,独有许叔重《说文解字》一书。(《潜·跋说文解字》)

2、三代古文奇字,其详不可得闻,赖有许叔重之书,犹存其略。(《潜·跋汉简》)

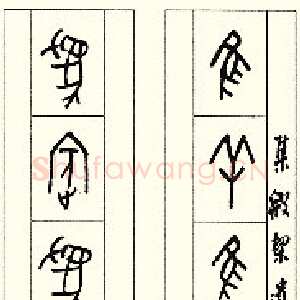

按:这两则指出了《说文》在保存和研究古文字上的重大价值。甲骨文出土之前,“今叙篆文,合以古籀”的《说文》是保存古文字较多的一个“宝库”,钱大昕充分认识到了这一点,对引起当时人们对《说文》的重视及嘉庆后《说文》研究高峰的到来有不可低估的作用。时至今日,《说文》仍是我们上探甲金下推隶楷之津梁。

3、声音固在文字之先,而即文字求声音,则当以文字为定。(《潜·小学考序》)

4、古人之意不传,而文字古今不异,因文字而得古音,因古音而得古训,此一贯三之道,亦推一合十之道也。(同上)

按:“因文字而得古音,因古音而得古训”,这两则指出了文字在“因声求义”中的基础地位。我们知道,“因声求义”是清人研究词义的一个法宝,也是清人训诂成就远迈前人的关键所在,但要探求古音,文字是必不可少的重要资料,如文字的谐声系统。段玉裁在《王怀祖广雅注序》中也说过类似的话:“圣人之制字,有义而后有音,有音而后有形,学者之考字,因形以得其音,因音以得其义。”

二、补《许慎传》之漏略

5、《儒林许慎传》太疏略。叙其历官,但云“为郡功曹,举孝廉,再迁除洨长,卒于家”,不言仕于何朝。今按《说文·自序》云:“粤在永元困敦之年,孟陬之月朔日甲申”,是其著《说文》在和帝永元十二年庚子岁也。其子冲于安帝建光元年辛酉上书,称“臣父故太尉南阁祭酒”,又云“今慎已病”,则太尉南阁祭酒乃其所终之官也。《说文》引汉人说皆直称其名,唯贾逵称“贾侍中”而不名。冲上书云:“慎本从逵受古学,博问通人,考之于逵,作《说文解字》。”是慎为贾逵弟子无疑。汉儒最重师承,而史略不及之,此其疏也。考《贾逵传》:“永元三年为左中郎将,八年复为侍中骑都尉,十三年卒。是慎撰《说文》时逵尚无恙,其为太尉南阁祭酒亦当在永元时。……”(十·许慎传漏略)

按:有清一代,《说文》研究的辉煌是多方面的,在这一则里,钱大昕搜讨旧籍,对许慎生平做了不少考订工作,在许慎生平研究上是较早的一个。钱氏之后,多有嗣响,如陶方琦《许君年表考》、严可均《许君事迹考》、诸可宝《许君疑年录》等等。不过遗憾的事,由于史料不足,有些问题至今尚未弄清楚。

三、评论二徐功绩与不足

6、六书之学,古人所谓小学也。唐时国子监有书学,《说文》、《字林》诸书,生徒分年诵习。自宋儒以洒扫应对进退为小学而书学遂废。《说文》所以仅存者,实赖徐氏昆弟刊校之力,而大徐流布尤广。(《潜·说文新附考序》)

7、铉等虽工篆书,至于形声相从之例,不能悉通,妄以意说。……其它增入会意之训,大办穿凿附会,王荆公《字说》盖滥觞于此。(《潜·跋说文解字》)

8、《说文》九千三百五十三文,形声相从者十有其九,或取同部之声,今人所云叠韵也,或取相近之声,今人所云双声也。二徐校刊《说文》,既不审古音之异于今音,而于相近之声全然不晓,故于“从某某声”之语妄有刊落。然小徐犹疑而未尽改,大徐则毅然去之,其诬妄较乃弟尤甚。(《十·二徐私改谐声字》)

按:以上三则既指出了二徐在保存、刊校《说文》上的巨大贡献,又指出了二徐之不足:不审古音,妄解形声为会意,受其影响,王安石作《字说》,牵合附会,影响甚坏!同时还评论了二徐之短长:徐铉诬妄甚于徐锴。陈銮《重刊影宋本说文系传序》曰:“鼎臣于许氏本文,有难晓处,往往私自改易。而楚金本独否。盖谐声、读若之字,锴多于铉,学者可由锴书以达形声相生音义相转之理。”钱氏以上所论,正如胡朴安所言:“今日人人所共知者,在当日虽非钱氏一人之发现,而未有言之如之明晰也。”2

四、发明《说文解字》之义例

9、古人著书举一可以反三,故文简而义无不该,故即许氏《说文》言之。木东方之行,金西方之行,火南方之行,水北方之行,则土为中央之行可知也。咸北方味也,而酸苦辛甘皆不言方。……皆举一二以见例,非有遗漏也。(《十·说文举一反三之例》)

按:这一则,钱氏运用类推的方法揭示了《说文》中的“举一反三”之例,对于后学读、校《说文》都大有裨益。段玉裁在《说文解字注》中也多次提到并运用这一义例。如在“咸”字下注曰:“酸、苦、辛、甘下不著某方之味,此著之者,错见也。”在“貉,北方貉”下注曰:“此与西方羌从羊,北方狄从犬,南方蛮从虫,东南闽越从虫,东方夷从大,参合观之。……貂、貉而篆各本在豻篆之后,貆貍篆之前,今以虫部之蛮、闽次于以虫为象之末,犬部之狄次于犬末,羊部之羌次于羊末,人部之侥次于人末,大部夷字次于大末,以类求之,移易次此,必有合乎古本矣。”二人之见,可谓合若符契。

10、读古人书,先须寻其义例,乃能变其句读,非可妄议。如此文本云“参商,星也”,参商二字连文,以证“参”之从晶,本为星名,非以商训参。承上篆文“参”,故注不重出。《说文》十四篇中似此者极多。(《潜·答问八》)

11、许君因文解义,或当叠正文者即承上篆文连读,如“昧爽旦明也”、“肸响布也”……皆承篆文为句;诸山水名云“山在某郡”“水在某郡”者,皆当连上篆读;……今本《说文》“苋”字下云“苋菜也”,此校书者所添,非许意也。古人著书简而有法,好学深思之士当寻其义例所在,不可轻下雌黄。(《十·说文连上篆字为句》)

按:对于《说文》是否承篆文为句,有两种截然相反的看法:一是钱氏的“连上篆字为句”,二是认为《说文》无连篆读例,所谓连篆读皆浅人误删而造成脱文,不得已才连篆读,以王筠、段玉裁为代表。王筠在《说文释例》卷十二中说:“陋儒之删《说文》也,每删连语之上一字,而连篆读之。”段玉裁在“苋,苋菜”下说:“菜上苋字乃复写隶字删之仅存者也。”对于此二说,孰是孰非,见仁见智。但大多学者倾向于钱大昕的说法。如段玉裁曰:“叀専,小谨也。转写讹専,而以为复举未删之字误加寸。”徐承庆在《说文解字注匡缪》中批评段氏是“以意说为得理”,“按原文连篆文读云:叀叀,小谨也。转写讹専,而以为复举未删之字误加寸。”胡朴安、姚孝遂均认为“连篆读”是钱氏的一大发明,姚先生还把“连篆读”定为《说文》的基本条例之一。3(P14)

许征在《〈说文〉连篆读述评》中对“连篆字为句”是钱氏的一大发明提出了质疑。文中提到了《雪桥诗话》中的一则记载:“仁和吴西林颖芳……其谓今本《说文》取一字为篆书,而细书其说为注。其实许氏原文上下相连,皆当作大书,如‘鹂黄’为‘仓庚’之名,后人不知,乃误读‘黄仓庚’。后来段、王诸家,故当推为先导。”吴颖芳生于1702年,死于1781年,而钱氏《十驾斋养新录》作于嘉庆四年(1799),此时吴颖芳已经去世18年矣!许征据此认为“连上篆字为句”乃吴氏所发明,钱氏可能受其影响。4我们不同意许先生的看法。一、如上所引,“连篆读”最早不是见于《十驾斋养新录》,而是见于《潜研堂文集》。据虞万里先生考证,“钱氏一生的书斋名字依次是潜研堂、孱守斋、十驾斋,或为同一室之异名,或为不同斋室之名。”5潜研堂是最早的一个书斋名。且钱氏也自言“中岁而读《说文》”,可见“连篆读”并非晚年所提出。二、钱氏一生治学严谨,实事求是,从不掠人之美。他曾说:“生平考辨,往往有暗合前人者,皆已削稿,恐贻雷同之诮。”(《十·苏东坡诗》)由此可知,“连上篆字为句”为钱氏一大发明实为不虚。钱氏这种实事求是、不掠人美的为学与为人之精神,很值得我们现代学人深思。

12、汉人言“读若”者,皆文字假借之例,不特寓其音,并可通其字。即以《说文》言之,……“珣”读若“宣”,《尔雅》“璧大六寸谓之宣”,不必从玉从旬也。……《说文》又有云“读与某同”者,……“雀”读与“爵”同,……今经典“鸟雀”字多用“爵”,……以是推之,许氏书所云“读若”,云“读与某同”,皆古书假借之例,假期音并假其义,音同而义亦随之,非后世譬况为音者可同日而语也。(《潜·古同音假借说》)

13、“褫,夺衣也,读若池。”案《说文》无“池”字,当为“拕”。《易》“终朝三褫之”,郑康成本“褫”作“拕”。《淮南·人间训》秦牛缺遇盗,“拕其衣被”,高诱《注》:“拕,夺也。”许君读若之字皆经典通用字,“拕”“夺”声亦相近。(《十·说文校讹字》) 按:“读若”是《说文》的一个重要条例。对“读若”的系统研究是从清代开始的,可分两派:一派以段玉裁为代表,认为许慎的意图很单纯,“读若”就是为说明读音,是一种普通的直音方法。他在《说文解字注》中曰:“凡言‘读若’者,皆拟其音也。凡传言‘读为’者,皆易其字也。注经必兼兹二者,故有‘读为’、有‘读若’。‘读为’亦言‘读曰’,‘读若’亦言‘读如’。字书但言其本字本音,故有‘读若’,无‘读为’也。”另一派以钱大昕、王筠、洪颐瑄、张行孚为代表,其观点大致如钱氏所言,王、洪、张对钱氏略有发展。张行孚在《说文发疑》中写了两篇《说文读若例》,对此派观点进行了全面总结:“《说文》‘读若’实可为经典假借之例,与经典‘读若’近拟其音者不同。……盖古人小学之书,虽为文字而作,实以证明经典,故于经典假借之用假借字者,每于本字下申明之。”陆宗达先生对此评论道:“张行孚分析了《说文》中大量的‘读若’,得出的结论基本是正确的,他对许慎这样作‘读若’的原因,解释为‘实以证明经典’,也是很有说服力的。”6陆先生还说:“《说文》的‘读若’相当一部分是与经典用字相关的。归纳钱、王、洪、张诸家的具体分析,加上近人新的发掘,统计下来,这类‘读若’大约占72%左右。”7可见钱氏的“许君‘读若’皆经典通用字”的结论大体是正确的,只不过略过绝对罢了!

14、《说文》读若之例,或取正音,或取转音。“楈”,“胥”声,而读若“芟刈”之“芟”;……皆古音相转之例。自韵书出,分部渐密,有不及两守者,则诧以为异矣。(《十·说文读若之字或取转声》)

按:关于这一则的价值,陆宗达先生说:“钱大昕在《十驾斋养新录》卷四中论及‘《说文》读若之字或取转声’时,举了二十个例子说明《说文》的‘读若’有些并不专明本音。还表示音变后的字音。这些材料对训诂学的因声求义,也有直接或间接的提示作用。”8可见钱氏这一发现的价值是巨大的,钱氏之所以有此发现,是与其对古音学和经籍的精熟分不开的。

15、《说文序》云:“其称《易》孟氏、《书》孔氏、《春秋》左氏,皆古文也。”乃有同称一经而文异者,如:《易》“以往吝”又作“以往遴”……《诗》“桃之夭夭”又作“桃之妖妖”……盖汉儒虽同习一家,而师读相承,文字无不互异,如《周礼》杜子春、郑大夫、郑司农三家,与故书读法各异,而文字因以改变,此其证也。(《十·说文引经异文》)

按:“引经异文”是钱氏研治《说文》的又一大发现。正如钱氏所言:“此许氏所以为命世通儒,异于专己守残党同门而妒道真者也。”(《潜·答问八》)许慎传古文经学,但不像当时某些经学家那样门户森严,对于今文经学,凡是有可佐证解说文字的,许氏皆不排斥而加以引用。这一则就说明了这种情况。钱大昕之后,对“《说文》引经”有所用心的有段玉裁、吴玉搢(《说文引经考》)、吴云蒸(《说文引经异字》、高翔麟(《说文经典异字释》)等。如段玉裁在“稘”字下注曰:“曷为自言称《书》孔氏古文而从今文说也?古文、今文家标目皆非孔氏所题,皆学之者为之说耳,说则可择善而从,无足异也。”