名称:略论钱大昕文字学研究

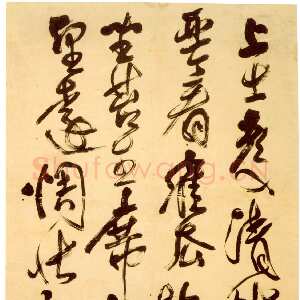

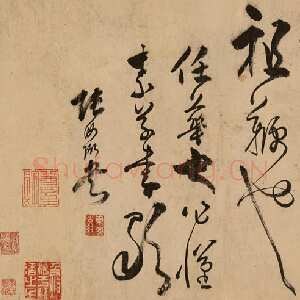

书法家:钱大昕

分类:书法文摘

备注说明:书法百科知识

五、解释《说文解字》中的“经典未见之字”

16、今世所行九经,乃汉魏晋儒一家之学,叔重生于东京全盛之日,诸儒讲授,师承各别,悉能通贯,故于经师异文,采摭尤备。故即予所知者言之,如“塙”即《易》“確乎其不可拔”之“確”,“ ”即“括囊”之“括”,……又如“滭沷”即“觱發”之异文,……今人视为隐僻之字,大率经典正文也。经师之本,互有异同,叔重取其合乎古文者,称经以显之;其文异而义可通者,虽不著书名,亦兼存以俟后人之决择。此许氏所以为命世通儒,异于专己守残党同门而妒道真者也。(《潜·答问八》)

按:以《说文》与经典互勘,可以发现《说文》九千三百五十三文不见于经典者颇多,而经典相承之字不见于《说文》者亦颇不少。据钱氏所言,《说文》之字即经典中通行字,其不见于经典,是因为今之经典多后世异文。今经典所有而不见于《说文》者,《说文》中必有一字以当之。钱氏共钩稽了322个这样的例子,博引经史,明辨假借,分别正俗,充分显示了其学识之渊深及对《说文》研究之深入。“在所举322个例子中,每对字都有形体、意义、发音上的联系。这些对应的字,实际上就是我们现在所讲的繁简字、古今字、异体字、联绵词等。因此,钱大昕在文字学方面是有其一定贡献的。”9钱氏之后,薛传钧、陈寿祺、郭庆藩、俞樾、承培元等踵继其后,蔚为大观,使钱氏所开创的这一研究成为清代《说文》研究的一个重要领域。

六、对《说文解字》的校刊

17、《说文》:“昏,日冥也。从日,氐声,下也。一曰民声。”案氐与民音义俱别,依许祭酒例,当重出 ,云“或作 ,民声。”今附于昏下,疑非许氏本文。顷读戴侗《六书故》云:唐本《说文》从民省。徐本从氐省。又引晁说之云:因唐讳“民”,改为氐也。然则《说文》元是 字,从日,民声。唐本以避讳减一笔,故云“从民省”。徐氏误认为氐省。“氐,下”之训,亦徐所附益,又不敢辄增 字,仍附民声于下。其非许元文信矣。案汉隶字原 皆从民,……民者,冥也。与日冥之训相协。……则昏之为避讳省笔无疑。谓从氐省者,浅人穿凿傅会之说耳。(《十·昏当从唐本说文作 》)

按:段玉裁在“昏”字下注曰:“字从氐省为会意,绝非从民声为形声也。盖隶书淆乱,乃有从民作 者。素皆遵用。……凡全书内昏声之字皆不从民,有从民者讹也。”段氏与钱氏正好相反,二者孰是孰非?考之汉碑,“昏”多作“ ”。如《尹宙碑》、《孙叔敖碑》、《孔宙碑》等,昏字以及昏旁皆作“ ”。丁福保在《说文解字诂林·后序》中也说:“试观唐显庆前之魏碑,凡 皆作 ,显庆后之唐碑,因避讳皆作 。可知篡改《说文》亦在中唐以后。”这些足以证明段玉裁的武断和钱大昕的允当。前人对《六书故》评价不高,钱氏这一发现揭示了《六书故》在保存唐本《说文》上的价值。另外,钱氏之所以有此发现,是与他对避讳的精神研究分不开的。《十驾斋养新录》中就有《避讳改郡县名》、《文人避家讳》等十余篇谈到了避讳。关于钱大昕在避讳学上的地位,虞万里先生说:“陈垣先生的《史讳举例》,当今奉为避讳学之圭臬。……《举例》主要是归纳钱氏《考异》中的笔讳论述而成。”10

18、汉时隶书多不正,啄琢本取 声,而误从豕; 本豕声,而误从 。若娄机所举《韩敕碑》、《张公神碑》、《杨著碑阴》、《刘宽碑阴》,“涿”字皆从豕,亦以豕为 之证也,故特于此辨之。以彘代豕,恐与 相混,后人妄改 为豕,而其义晦矣。(《潜·答问八》)

按:钱氏引碑刻以证《说文》的方法很值得重视。钱大昕对金石、碑刻、钟鼎是十分重视的,《潜研堂文集》中就有《跋石刻铺叙》、《跋金石文字记》等文,又曾撰《潜研堂金石文字跋尾》,凡二十卷三十万字,辨别小学,考证史事。“自王国维倡‘二重证据法’,今人多推为首倡,奉为科条。其实,《跋尾》之作,虽无其名却已有其实。”11七、指出《说文》本有之字字义变化的一个特殊途径俗借为它用

19、《说文》本有之字,世俗借为它用者,如“扮,握也,读若粉”,今人读布患切,以为“打扮”字;“赈,富也”,今借为“振给”字;“俺,大也”,于业切,今借为自称之词;“靠,相违也”,今借为“依倚”之义;“挨,击背也”,今借为“忍痛”义,又借为“比附义”;“缎,履后帖也”,本与“ ”同,今借为“紬段”字;“赶,举尾走也”,今借为“追逐”义。(《十·说文本字俗借为它用》)

按:钱大昕虽斥俗字为“妄诞可笑”(见下),但对于字的俗借变化和俗词语却颇有研究。这一则中,钱氏钩稽了《说文》中8个“世俗借为它用”的字,通过本义与今义的比较,确立了“约定俗成”在字义演变中的作用。这一点远胜于段玉裁。段氏在“振”下曰:“凡振济当作此字,俗作赈,非也。”在“走”下曰:“今俗谓走徐趋疾者,非。”关于俗语词的研究,钱氏撰有《恒言录》一书。

八、论述了《说文解字系传》、《龙龛手鉴》等字书的有关情况

20、大徐本用孙愐反切。此本则用朱翱反切,音与孙愐同而切字多异,孙愐类隔者,皆易以音和。翱与小徐同为秘书省校书郎,姓名之上皆系以臣字,当亦南唐人也。弟一字下注云:“当许慎时,未有反切,故言读若。此反切皆后人所加,甚为疏朴,又多脱误,今皆新易之。”此数语当出于翱,今系于臣锴注之下,似失之矣。(《潜·跋徐氏说文系传》)

按:今人研究《说文解字系传》,认为除切语为朱翱所作以外,其余均为徐锴所为,钱氏此论,可备一说。

21、契丹僧行均《龙龛手鉴》四卷,予所见者影宋钞本,前有燕台悯忠寺沙门智光字法炬序,题云“统和十五年丁酉七月”,即宋太宗至道三年也。书中于“完”字阙末一笔,知是南宋所钞。晁氏、马氏载此书名《龙龛手镜》,今改“镜”为“鉴”,盖宋人避庙讳嫌字,如石镜县改曰石照矣。注中所引有《旧藏》、《新藏》、《随文》、《随函》、《江西随函》诸名。又引《应法师音》、《郭逡音》、《琳法师说》。予考之《宋艺文志》,有可洪《藏经音义随函》三十卷,未知其为江西与西川也。僧玄应有《一切经音义》十五卷,其即应法师乎?(《十·龙龛手鉴》)

按:《龙龛手鉴》,“原名《龙龛手镜》,因避赵匡胤祖父赵敬讳,改镜为鉴。”12(P194)钱氏所论今已人所共知。另外,对于《龙龛手鉴》与玄应《一切经音义》、慧琳《慧琳音义》的关系,钱氏虽然存疑,但对后人却多有启发。如潘重规在《〈龙龛手鉴〉与写本刻本之关系》中即把钱氏之“未定之论”定伪确论:“据钱大昕诸人考索,应法师当即玄应,琳法师当即慧琳,……由此可知《龙龛手鉴》所引诸家音义,都是宋以前的写本。”13徐时仪也说:“行均在书中引用了《慧琳音义》,故当亦见到了《慧琳音义》。”14(P12)九、指出了宋代文字学的两个特征不讲六书和多俗字

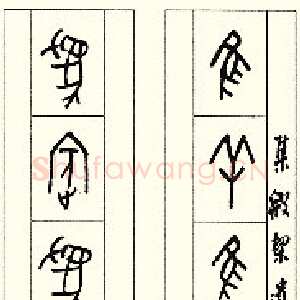

22、王伯厚引王去非云:“学者学乎孝,教者教乎孝,故皆从孝字。”又引慈湖、蒙斋说:“古孝字只是学字。”案古文“学”作“ ”,“ ”从“爻”,“孝”从“老”,判然两字,岂可傅会为一?宋人不讲六书,故有此谬说。(《十·宋人不讲六书》)

按:这一则指出了王安石《字说》给宋代文字学带来的不良影响。钱氏对王安石是颇有微辞的,如“安石平生好为大言欺当世,一旦得君,欲去旧臣及异己者……”(《潜·王安石论》)和“安石非独得罪于宋朝,实得罪于名教,岂可以其小有才耳末减其狂惑丧心之大恶哉”(《十·王安石狂妄》)。但对于泼在王安石身上的“污水”,却全力为之揩去:“中心曰忠,如心曰恕,见《周礼·大司徒疏》,欧阳守道谓二语本之王安石《字说》,非六书本义。宋儒不读《注》《疏》,其陋如此。”(《十·忠恕》)寥寥数语,显示了钱大昕的博学与批评之允正。

23、《履斋示儿编》云:“诚斋先生杨公考校湖南漕试,同僚有取《易》义为魁,先生见卷子上书‘尽’字作‘上尺下二’,必欲摈斥,考官力争不可。先生云:‘明日揭榜,有喧传以为场屋取得个“尺二”秀才,则吾辈将胡颜。’竟黜之。”《龙龛手鉴》多收鄙俗之字,如上不下少为多、上不下长为矮、甭为弃、上不下明为暗、歪为苦乖反、孬为乌怪反、上大下衣为宽,皆妄诞可笑,大约俗僧所为耳。(《十·宋时俗字》)

按:唐、五代和宋代盛行俗字,写本经卷俗字更多,《龙龛手鉴》就是根据当时写本经卷编纂而成的一部字书,是备读写本时查考之用的。15钱氏指出了《龙龛手鉴》俗字多这一特点,同时还指出了俗字产生的一个途径手写讹误。毋庸讳言,钱大昕的文字学研究也有其不足之处。如因尊信《说文》太过而对其他文字学著作评价过低。今天看来,可补摘其瑕疵如次:

1、郭忠恕《汉简》,谈古文者奉为金科玉律,以予观之,其灼然可信者,多出于《说文》:或取《说文》通用字,而郭氏不推其本,反引它书以实之,其它偏旁诡异不合《说文》者,愚固未敢深信也。(《跋·汉简》)

按:近几十年来,由于大批战国文字从地下发掘出来,人们对《汉简》有了新的认识。如李学勤就说:“近年不少东周文字的发现,其中不少字形均能从《汉简》中获得印证,因之今天对《汉简》有重加估价的必要。”16(P365)

2、自沙门行均《龙龛手鉴》出,以意分部,依四声为次,平声九十七部,上声六十部,去声二十六部,入声五十七部,始“金”终“不”,以杂部殿焉。……“甭”、“孬”,本里俗之妄谈;……悉鱼豕之讹字,而皆繁征博引,污我简编,指事形声之法,扫地尽矣。(《潜·跋龙龛手鉴》)按:清代文字学家对《龙龛手鉴》评价甚低,是由于不明白《龙龛手鉴》的编纂背景和编写目的。据潘重规研究,《龙龛手鉴》是为读写本佛经经典而作的字书,俗字多和以意分部正是其特点和价值所在。17

但这些丝毫无损于钱大昕在文字学研究领域应有的崇高地位。本文开头我们说过,清代文字学尤其是《说文》学的研究风气始于乾隆中期,钱大昕就是开风气之先的几位著名学者之一,从以上对其文字学研究的钩稽评论来看,钱氏在文字学方面的成绩和影响都是巨大的。《说文》四大家中,段玉裁对钱大昕自称“后学”(《潜研堂文集序》),朱骏声则是钱大昕的受业弟子,从钱氏问学多年,其《说文通训定声》深受钱大昕影响,18所以我们完全可以说,嘉庆、道光两朝《说文》学的高峰耸峙是与钱氏对《说文》的重视和精深研究分不开的,在文字学和《说文》学史上不可没有钱大昕的崇高地位。

参考文献:

12胡朴安. 中国文字学史M. 北京:商务印书馆,1998.

3姚孝遂. 许慎与说文解字M. 北京:中华书局,1983.

4许 征. 说文连篆读述评J. 新疆师范大学学报,1996,(2):47-49。

51011虞万里. 从十驾斋说到钱大昕及其全集J.中国典籍与文化,1999,(3):64-69.

678陆宗达. 说文“读若”的训诂意义A. 王问渔.训诂学的研究与应用C. 呼和浩特:内蒙古人民出版社,1986:251-269.

9阎崇东. 钱氏兄弟与说文解字A. 顾吉辰.钱大昕研究C. 上海:华东理工大学出版社,1996:302-312.

12何九盈. 中国古代语言学史M. 广州:广东教育出版社,2000.

131517潘重规. 龙龛手鉴与写本刻本之关系A.项楚、张涌泉.中国敦煌学百年文库·语言文字学卷(1)C. 兰州:甘肃文化出版社,1999:401-410.

14徐时仪. 慧琳音义研究M. 上海:上海社会科学院出版社,1997.

15李学勤. 东周与秦代文明M. 北京:文物出版社,1991.

18吕友仁. 试论钱大昕对朱骏声说文通训定声的影响A. 顾吉辰.钱大昕研究C. 上海:华东理工大学出版社,1996:313-322.