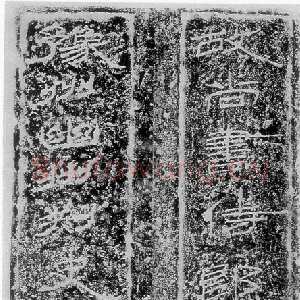

名称:孟孝琚碑

书体:隶书

分类:汉金石

年代:秦汉

备注说明:汉金石作品欣赏

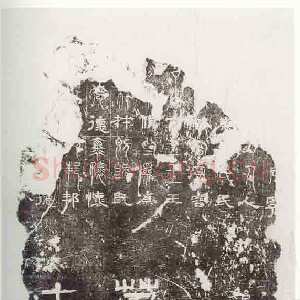

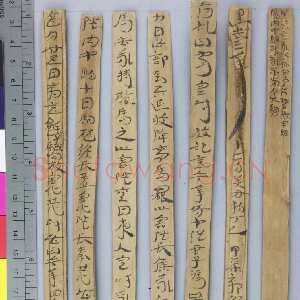

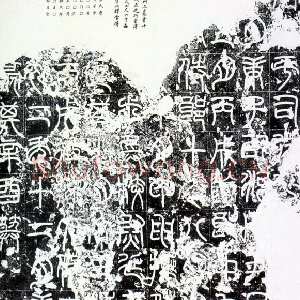

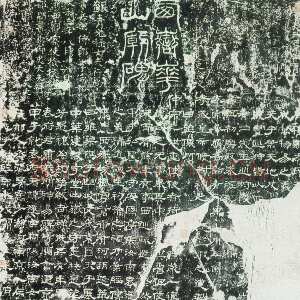

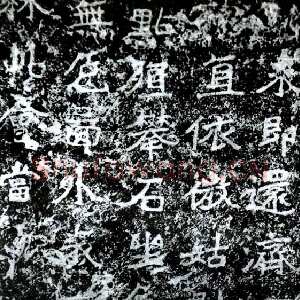

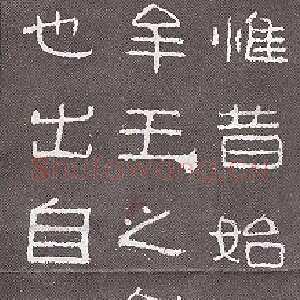

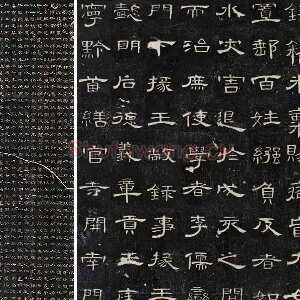

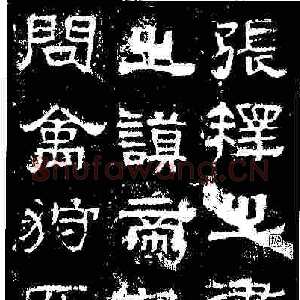

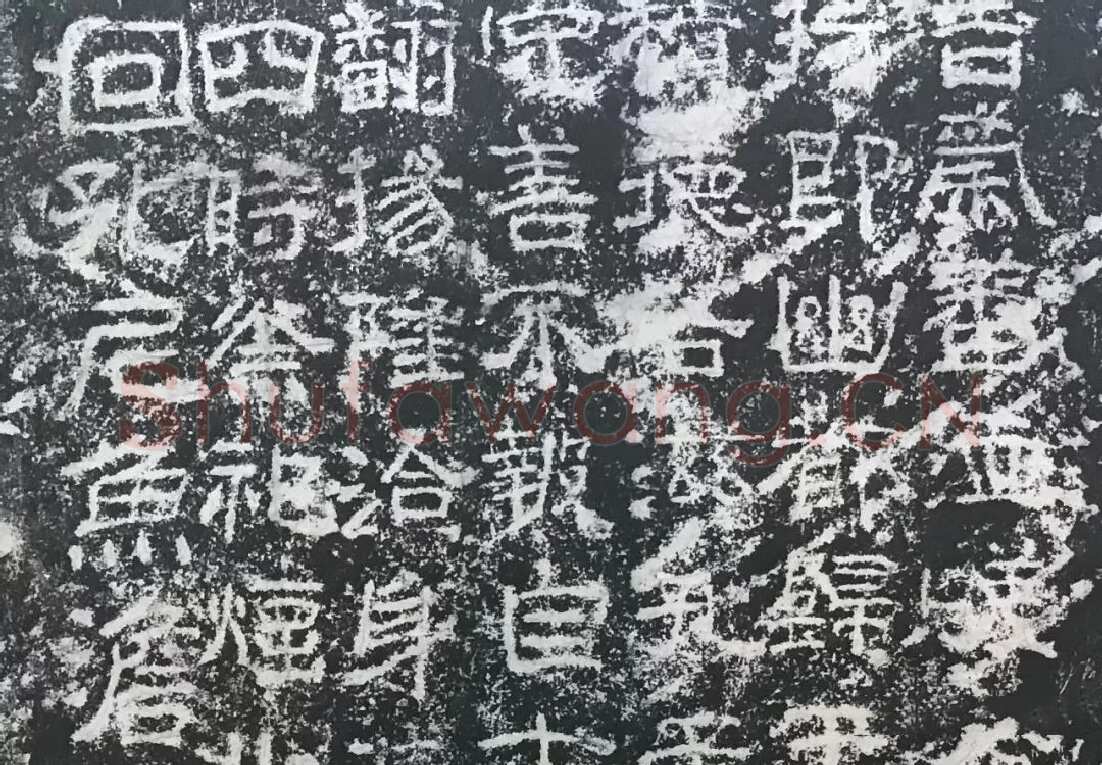

碑文系双刀刊刻,用笔中锋,因刀刻不易圆转,故隶书起笔似圆还方,以方折为主要形态特质,而以尖细、挺劲为其笔道线条特征。其用笔的“方”,体现在点画的起笔与收笔;结体的“方”,体现于笔画的转折与连接。行笔缓急轻重,微波提按;收笔时而意气飞扬,顿挫出锋,时而含蓄内敛,使线条既有隶法的静穆,又不失行楷之自然。加之铭文的悲婉凄绝,更兼两千年大自然的风化蚀剥,故碑字略显粗砺,笼罩了一层质朴而神秘的色彩。

《孟孝琚碑》结字扁平齐正,营造手段极富变化。碑文中“曾”“孟”“不”等,呈上窄下宽梯形结构,憨态稚拙;而“息”“哭”等字又上宽下缩,乍看显得头重脚轻,全无笔法,不合汉碑左规右矩、蚕头燕尾之旨,与美观典雅的隶书结字规律多有不同。而事实上,《孟孝琚碑》在隶变已经趋于落幕的东汉后期出现,笔法已呈现隶楷互变的走向。正如梁启超在跋语中指明,《孟孝琚碑》“足破北方南圆之陋”,一方面“见此碑可征汉隶、今隶递嬗痕迹”,另一方面其书写“有绝类今楷者”,实开魏晋后楷化之风。

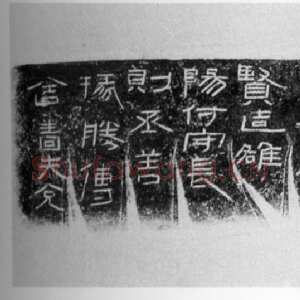

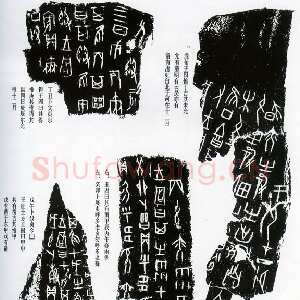

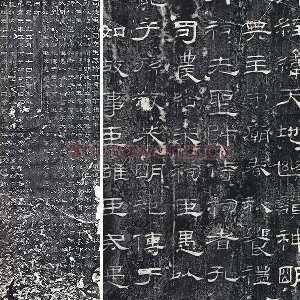

孟孝琚碑拓片(局部)

此外,铭文中“广”“然”“远”“阳”等字,其结体就疏密有致、端庄工整、规矩大方;“四”“回”二字虽为全包围结构,但纵线或上窄,或上宽,并非统一对齐,而是竖线平行,相互照应。这样的结体变形在该碑中比比皆是,可见某些夸张变形的结字风格,实与书者或刻工的水平无关,恰是他们有意为之,营造出“随字赋形”的结构变体。由于碑面每个字形体笔画的不同,因而在造型的处理上,根据各字的长短、大小、宽扁、斜正等,都作出微妙变化,使之呈现不同形态,而整体上行与行、字与字之间却又能互相呼应,虚实相生,疏密有度,参差错落,最终形成统一和谐的关系。总之,《孟孝琚碑》意趣横生,动势微妙,其书写与其他东汉碑刻相比,别具一番气象。它在结体上具有奇特的艺术想象力和强烈的表现意识,擅长随形赋势、因字赋形,往往根据字形发掘其内在可变之处,对其架构作大胆变化、巧妙安排,在汉隶扁平结构之外,貌似造型笨拙,实则整齐而不呆板,字里字外收放自如、疏密有致,飘逸脱俗,气韵生动,极富内在的意蕴。

《孟孝琚碑》的历史定位