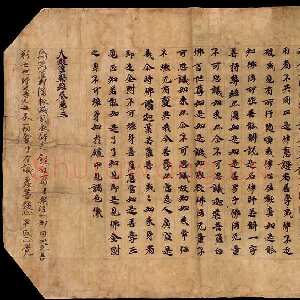

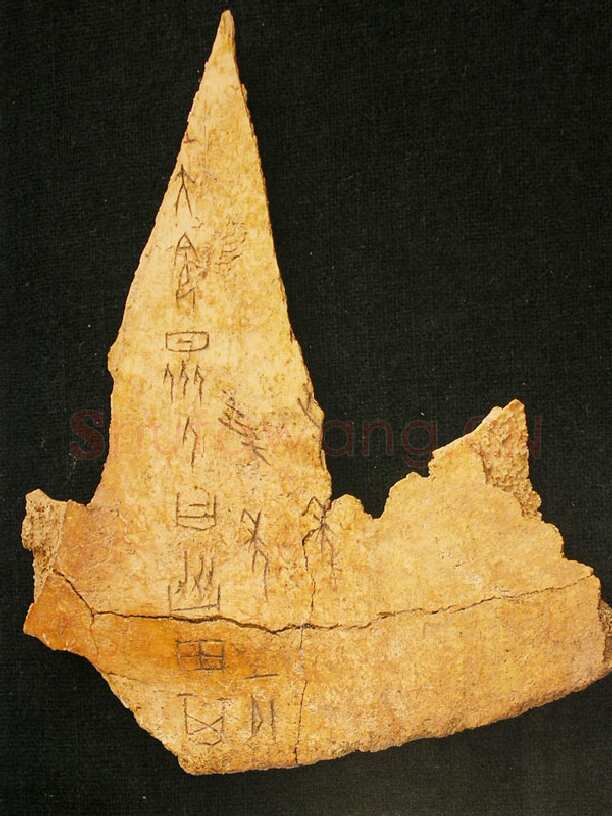

名称:王令众人协田刻辞牛骨

书体:甲骨文

分类:甲骨文作品

年代:商朝

作品材质:牛骨

收藏位置:中国国家博物馆藏

备注说明:甲骨文作品欣赏

一、作品介绍

-

名称与出土

-

正式名称:通常称为《王令众人协田刻辞》或《协田刻辞》。

-

出土信息:同样出土于河南安阳殷墟,属于商王武丁时期(约公元前13-12世纪)的占卜记录。

-

藏品信息:原骨已佚,但拓片流传于世,收录于《甲骨文合集》第1期、第1页的第1片(合集编号1),此编号也象征着它在甲骨学中的基础性与重要性。

-

-

历史背景

-

商代是以农业为支柱经济的社会。“协田”即集体协作耕田,反映了在生产力低下的条件下,王室需要组织大规模劳动力进行农业生产。

-

这片卜辞直接证明了商代存在一种称为“众人”的社会群体,他们是农业生产的主要承担者,其身份是平民还是奴隶,是史学界长期讨论的焦点。

-

-

形制与内容

-

这是一片牛肩胛骨刻辞。内容记载了商王下令(“令”)“众人”去进行“协田”活动,并为此举行祭祀,祈求好收成。

-

二、原文与翻译

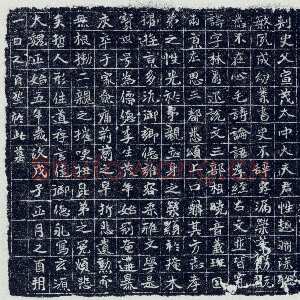

原文(甲骨文摹写与隶定):

(正面) 辛亥卜,爭貞:勿刍(或释“祀”)?

(正面) 貞:王令众人曰:協田!其受年? 十一月。

(反面) 王占曰:其受年。

白话翻译:

(正面) 在辛亥日占卜,贞人“争”问道:(我们先处理另一件事)是否不要举行刈草(或祭祀)之礼?

(正面) (然后)贞问核心事件:商王命令“众人”说:去协力耕田!(这次协田)会获得丰收吗? 时在十一月。

(反面) 商王亲自察看卜兆后判断说:(这次协田)将会获得丰收。

三、临帖教学

这片刻辞是学习甲骨文书法的经典范本之一。

-

工具准备

-

与《大骤风刻辞》相同,建议使用弹性好的小楷笔和吸水性适中的纸张。

-

-

临习要点

-

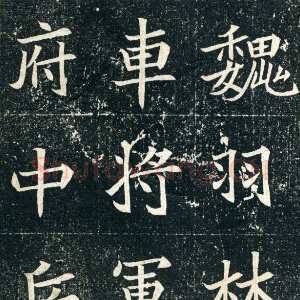

笔法:强调刀刻意味,线条瘦硬挺拔。注意起笔尖细,收笔出锋,如“王”、“令”等字,有“钉头鼠尾”之感。

-

结构:字形大小错落,天真烂漫。重点观察:

-

“众”:上方为“日”(代表太阳),下方为三个人形,象众人在日下劳作,是极具代表性的会意字。

-

“協”:字形为多个“耒”(古代农具)并列,形象地表达了协同耕作的含义。

-

“田”:方正的田垄形状,非常象形。

-

-

章法:布局疏朗自然,行气贯通。虽只有寥寥数字,但字与字之间呼应紧密,富有节奏感。

-

-

临摹步骤

-

对临:先仔细观察拓片,逐字模仿,力求形似,体会刀刻的力度。

-

意临:在掌握字形后,可尝试追求其神韵,用毛笔表现甲骨文的金石味。

-

四、艺术与历史鉴赏

-

书法价值

-

此片刻辞字形规整中见生动,线条犀利,是典型的武丁时期“宾组”卜辞风格,雄浑大气。字虽少,但“疏可走马,密不透风”的章法布局已见端倪。

-

-

史料价值(核心价值)

-

“众人”身份的关键证据:直接证明了“众人”是商代农业生产的主要劳动力,受王室直接调遣,是研究商代社会性质(奴隶社会或封建社会)的核心材料。

-

“协田”生产方式的记录:说明了商代存在着大规模集体农耕制度,这对于理解早期国家的经济组织能力至关重要。

-

王室对农业的重视:商王亲自下令并占卜农业收成,体现了“国之大事,在祀与戎”之外,“农”同样是国家头等大事。

-

-

文化意义

-

这片牛骨将三千多年前的一幅劳动场景凝固下来:在商王的命令下,成群的“众人”在广袤的田野上集体劳作的宏大画面跃然眼前。它是中国农业文明早期形态的“文字照片”。

-

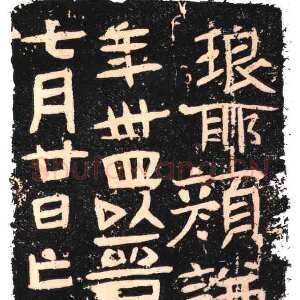

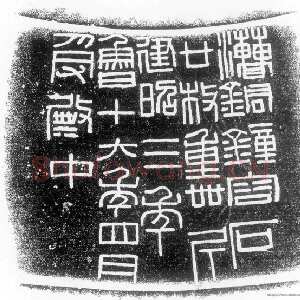

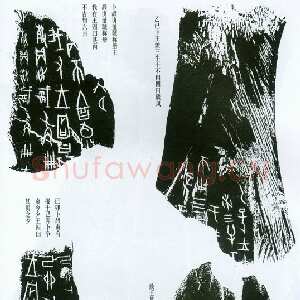

商 王令众人协田刻辞牛骨 中国国家博物馆藏

商传河南省安阳市出土 长14.8厘米,宽12.5厘米

这块卜骨上面有刻文:“(王)大令众人曰:协田,其受年?十一月。”即商王命令“众人”进行协田活动的记载。协田,一般认为是指在土地上进行集体耕作。

五、总结

与记录异常气象的《大骤风涂朱卜骨刻辞》不同,《王令众人协田刻辞》是从社会经济角度解读商代的基石。它用最简练的文字,揭示了商代国家的组织动员能力、社会基本结构以及赖以生存的农业经济模式。

两片刻辞的对比与联系:

-

《大骤风刻辞》 关注 “天”——自然与神界,反映的是人面对未知力量的敬畏与沟通。

-

《协田刻辞》 关注 “地”——生产与民生,反映的是人组织起来改造世界的实践。

二者共同构成了商代人“敬天”与“重农”的完整世界观,是甲骨文中相辅相成的“双璧”。临习与鉴赏此片,不仅是在学习古老的书法,更是在直接触摸中华农耕文明的源头。