名称:甲骨文的发现

书体:甲骨文

分类:甲骨文知识

备注说明:甲骨文科普

甲骨文的发现:从“龙骨”到国宝的惊世传奇

一、发现的背景:被遗忘的殷墟

-

地点:河南省安阳市西北的小屯村一带。这里正是商代第20位君王盘庚迁都后的都城——殷的遗址,史称“殷墟”。

-

历史:商朝灭亡后,殷都逐渐荒废,最终掩埋在黄土之下,长达三千年之久。在之后的朝代里,这里被称为“殷墟”,但人们并不知道脚下具体埋藏着什么。

二、发现的过程:一步步揭开面纱

甲骨文的发现并非一蹴而就,而是一个渐进的过程,通常被分为几个阶段:

第一阶段:农民挖宝——“龙骨”入药(约19世纪中后期)

-

小屯村的农民在田间耕作、挖井时,经常会翻刨出一些刻有“划痕”的龟甲和兽骨。

-

他们对此习以为常,认为是不祥之物,或直接丢弃。后来,有中医发现这些骨头与中药“龙骨”相似(“龙骨”实际是古生物化石,用于镇惊、固涩)。

-

于是,村民们开始将这些“带字甲骨”作为“龙骨”批量卖给中药铺。为了卖相好、易磨粉,他们甚至用铲子将上面的“刻痕”(即文字)磨掉!无数珍贵的商朝史料,就这样被磨成粉末,喝进了病人的肚子里。 这是中国文化史上一次巨大的、无法挽回的损失。

第二阶段:慧眼识珠——王懿荣的发现(1899年)

-

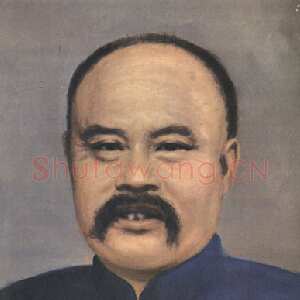

关键人物:王懿荣,时任清朝国子监祭酒(相当于国立大学校长),是一位著名的金石学家(金石学是研究古代铜器碑刻的学问)。

-

传奇故事:流传最广的版本是,1899年,王懿荣因患病(一说疟疾)抓药,从药店买回的“龙骨”上,他意外发现了清晰的、非刻非画的奇异符号。

-

敏锐判断:凭借深厚的金石学功底,他立刻意识到这绝非普通纹路,而是一种极其古老的文字。他大为震惊,立刻派人到药店,将有字的“龙骨”全部高价收购回来。

-

历史意义:王懿荣是第一个明确识别、并有目的地购藏甲骨文的学者,因此被公认为“甲骨文之父”。

小知识:关于发现者还有其他说法(如王襄、孟定生等),但王懿荣因其地位和最早的大规模收藏,其核心地位不可动摇。

第三阶段:追根溯源——罗振玉与“殷墟”的确定

-

王懿荣发现甲骨文后不久,1900年八国联军侵华,他投井殉国。他的藏品大部分转给了他的好友、《老残游记》作者刘鹗。刘鹗在1903年出版了第一部甲骨文拓片著录《铁云藏龟》。

-

但当时,人们仍不知道这些甲骨的出土地。古董商为了牟利,谎称出自河南汤阴、卫辉等地。

-

关键突破:1908年,大学者罗振玉经过多方探寻,最终确证了这些甲骨的真正出土地是安阳小屯。他明确指出,这里就是《史记》等古籍中记载的商代晚期都城——殷。

-

重大意义:这一发现使得甲骨文的性质从“古老的文字”一跃成为“商王朝的都城档案”,将中国的信史(有文字记载的历史)向前推进了一千多年。

第四阶段:科学发掘——从私人挖宝到国家考古

-

在确知出土地后,中外学者和私人盗掘者蜂拥而至,造成了新一轮的破坏。

-

从1928年开始,中央研究院历史语言研究所在李济、董作宾等先生的领导下,对殷墟进行了第一次科学的、有组织的考古发掘。

-

意义:科学发掘出土的甲骨文,有明确的地层和坑位记录,信息量远超传世品。至此,甲骨文研究进入了全新的、现代化的学科轨道。

与发现相关的关键知识延伸

-

为什么叫“甲骨文”?

-

甲:指龟甲,多用腹甲,有时也用背甲。

-

骨:指兽骨,主要是牛的肩胛骨。

-

合称“甲骨”,上面的文字就是“甲骨文”。

-

-

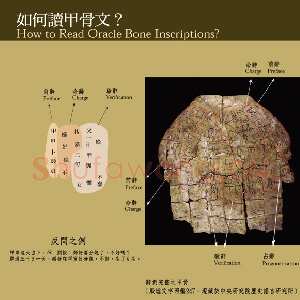

甲骨文上到底写了什么?

甲骨文是商王的占卜记录。商王信奉鬼神,凡事必卜,包括:-

祭祀:何时祭?祭哪位祖先?用多少祭品?

-

战争:是否出征?能否胜利?

-

农业:今年收成如何?会不会有旱涝?

-

天气:今晚会下雨吗?

-

生育:王后生孩子是否顺利?

-

疾病:王的牙疼会好吗?

-

狩猎:下次田猎有无收获?

-

-

甲骨文的现状与意义

-

数量:至今已出土约15万片甲骨。

-

文字:发现单字约4500个,已识读约1500个。

-

价值:

-

证实了商朝的存在,使《史记·殷本纪》等古籍成为信史。

-

汉字的源头,证明了汉字数千年一脉相承。

-

研究商代社会的第一手资料,涵盖了政治、军事、文化、天文历法等方方面面。

-

世界记忆遗产:2017年,甲骨文成功入选联合国教科文组织的《世界记忆名录》。

-

-

文字的出现代表着文明的进程。世界上最早的文字出现在公元前三千三百年的两河流域;公元前三千年左右,埃及也出现了象形文字;印度文字出现在公元前两千五百年左右;中国有系统的书写文字-甲骨文,则出现在公元前一千三百多年前的殷商首都,今日被称为殷墟的河南安阳小屯村。

洹水之滨的殷墟 三千多年来,甲骨便埋藏在河南省安阳县小屯村这个小村落。

甲骨文是目前所知中国最早而且有系统的书写文字之一。但是甲骨文并不是原始的图画文字,已经具备构字法则(传统所谓“六书”)、句形文法,可以想见在甲骨文之前,中国文字必定已历经一段长时间的发展。

周武王灭商后,商代的文字仍为周人所继承,历经西周、东周及公元前三世纪秦始皇进一步统一文字,汉字的书写仍不断传承与发展,至今已历三千多年,然而古老的甲骨文却在历史洪流中逐渐淹没。

自古以来,河南省安阳小屯村便常有古物出土,农夫在翻土犁田时也常挖出一些龟甲骨头,上面隐隐有刻字,有的还涂红色。这些骨头便被当作龙骨卖给中药店,作为治疗外伤的金创药材。直到清光绪二十五年(西元1899年)国子监祭酒王懿荣(1845-1900)偶然地在甲骨上发现有刻字,据说在八国联军的前一年(1899)王懿荣因患疟疾,请仆人到中药店抓药,他的好友刘鹗在检查药包时,发现“败龟版”上有古代刻字,甲骨文的重要性始重现于世。一时之间,成为各方搜求的焦点,被盗掘、盗卖的甲骨不知凡几。民国十七年(西元1928年)中央研究院历史语言研究所成立,展开河南安阳殷墟的考古工作,将甲骨的发现带入科学的世纪。殷墟的考古工作收获丰富,一共出土了两万多片的有字甲骨。从此,甲骨不再孤零零地出现在古董商肆中,伴随着甲骨出土时的遗物与遗迹,提供了研究者了解商代历史、进入商代文明的第一手材料。

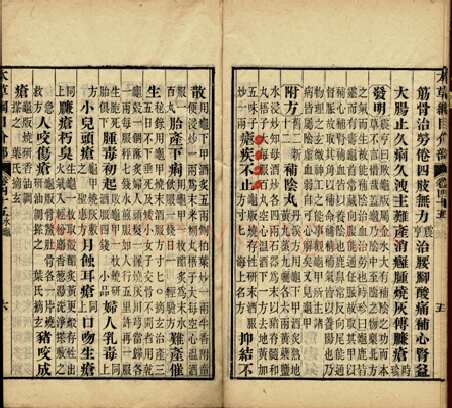

《本草纲目》记载败龟版可治「疟疾不止」。

甲骨重见天日,但也开始了疯狂盗掘的时代,盗掘出的甲骨分别流散到欧、美、日各地。1928年中央研究院历史语言研究所成立,开启了科学考古的世纪。根据估计,从1899年王懿荣发现甲骨到1928年殷墟考古开始,三十年间,遭私人盗掘的甲骨大约有八宗,总数达数万片。

总结

甲骨文的发现,始于一个无知的悲剧(龙骨入药),成于一位学者的慧眼(王懿荣识宝),定于科学家的执着(罗振玉寻源,李济等科学发掘)。这个故事本身,就是中国近代学术史的一个缩影——它既有偶然的幸运,也充满了民族危亡时代的悲怆与知识分子的文化担当。

正是这次伟大的发现,让我们得以穿越三千年时光,直接聆听华夏文明童年时代的心跳。