名称:孝女曹娥诔辞卷

书体:楷书

分类:传世小楷

年代:东晋

原作尺寸:32.3×54.3cm

文件格式:jpg/tif/webp

作品材质:绢本

收藏位置:辽宁省博物馆藏

备注说明:传世小楷书早期杰作

《祭侄稿》,全名《祭侄赠赞善大夫季明文》,是唐代书法家颜真卿追祭从侄颜季明的草稿。被誉为“天下第二行书”(仅次于王羲之《兰亭序》),但其情感的浓烈与震撼力,在中国书法史上无出其右。

一、作品介绍:血泪交织的背景故事

要理解《祭侄稿》,必须先了解其背后惨烈的历史背景:

-

历史事件——安史之乱:

-

唐玄宗天宝十四年(755年),安禄山、史思明发动叛乱,史称“安史之乱”。

-

颜真卿及其堂兄颜杲卿毅然起兵平叛。

-

-

悲剧主角——颜季明:

-

颜杲卿的儿子颜季明在父子之间传递消息,联络勤王。

-

后常山郡城破,颜杲卿、颜季明父子二人宁死不降,双双遇害。颜氏家族三十余口为国捐躯,堪称满门忠烈。

-

颜季明死时身首异处,仅余头颅归葬。

-

-

创作情境:

-

三年后,颜真卿寻得季明的头颅,设案祭奠。在极度悲愤、激荡的情绪下,他展纸研墨,写下这篇祭文草稿。

-

因此,《祭侄稿》不是一件普通的书法作品,它是一篇声讨叛军的檄文,是一曲为国捐躯英雄的挽歌,更是一位长辈对至亲侄儿的血泪哭诉。

二、书法鉴赏:情感驱动笔墨的极致

《祭侄稿》最伟大的地方在于,它完美地诠释了“书为心画”——书法是内心情感的图画。

-

从工到草,从静到狂的节奏:

-

开篇几行,书写尚算平稳工整,颜真卿在努力克制情绪,交代时间、官职。

-

随着追忆季明遇难的过程,悲痛之情渐起,笔触开始急促、潦草,涂改增多。

-

写到“贼臣不救,孤城围逼,父陷子死,巢倾卵覆”时,国恨家仇涌上心头,悲愤达到高潮。笔法完全失控,变为狂放的草书,大量渴笔(墨尽笔干,在纸上擦出飞白)出现,如同枯笔在哭泣、在呐喊。

-

结尾处,情绪耗尽,笔调复归沉重悲凉。

-

-

笔墨的“表情”:

-

涂改与涂抹:文中的多处涂改(如“阶庭兰玉”改为“携尔首榇”)并非追求美观,而是情感真实流淌的痕迹,是思绪在痛苦中挣扎的外化。

-

渴笔的运用:这是《祭侄稿》最震撼人心的技法。干枯的笔触摩擦纸面,产生一种撕裂、沙哑的视觉效果,完美地模拟了哭泣到无泪、嘶吼到无声的极致悲痛。

-

结体的崩塌:颜真卿标志性的宽博雄强的楷书结构在这里被彻底打破。字形或欹侧、或开张、或紧缩,完全随着情绪的波涛而起伏不定。

-

-

超越法度的美学:

与《兰亭序》的“中和之美”、《曹娥碑》的“清雅之韵”不同,《祭侄稿》展现的是一种 “悲壮之美” 、 “破碎之美” 。它告诉我们,书法最高的境界不是笔笔精到、法度森严,而是用最真挚、最强烈的情感,去驱动笔墨,让形式成为情感的必然结果。

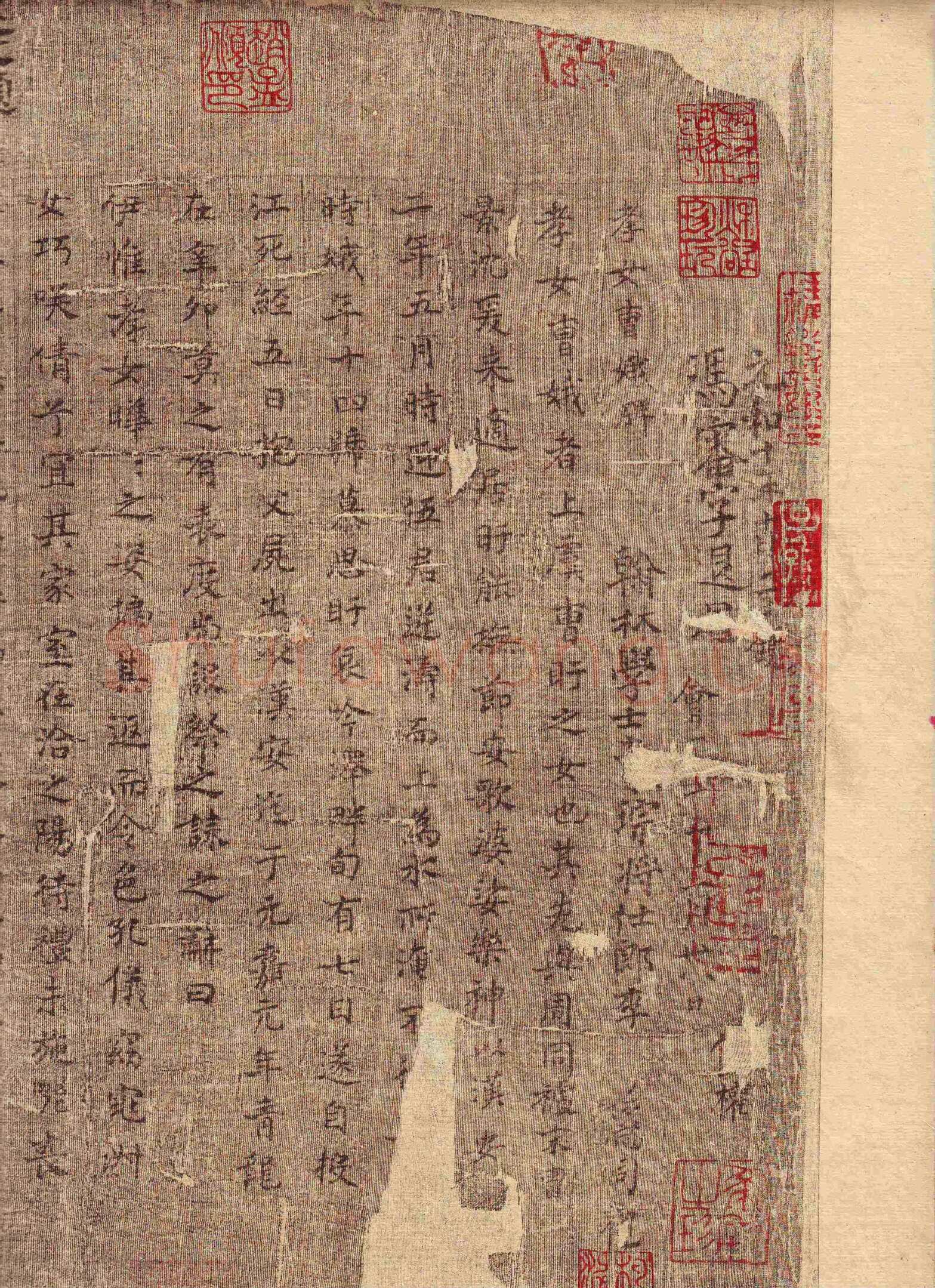

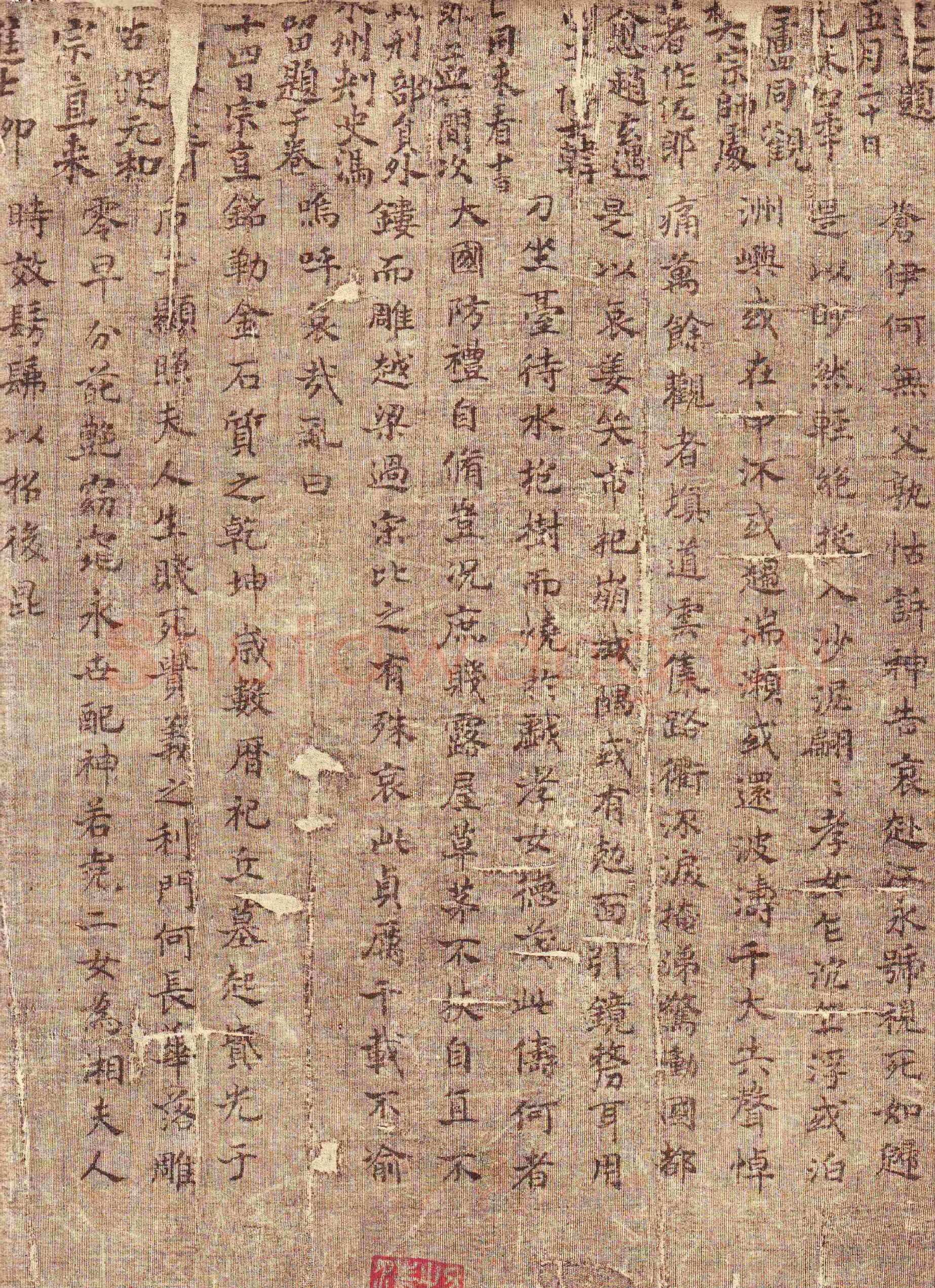

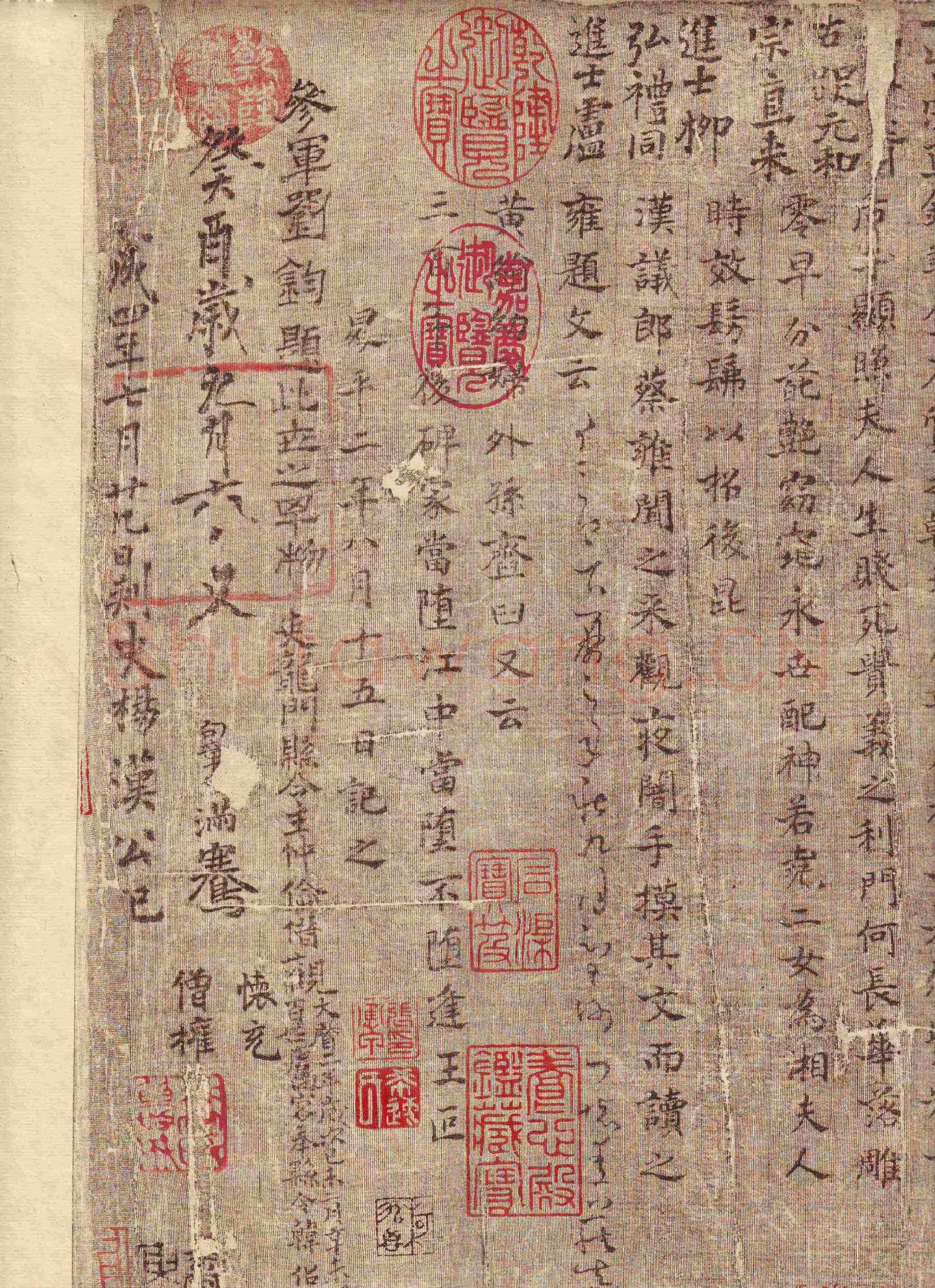

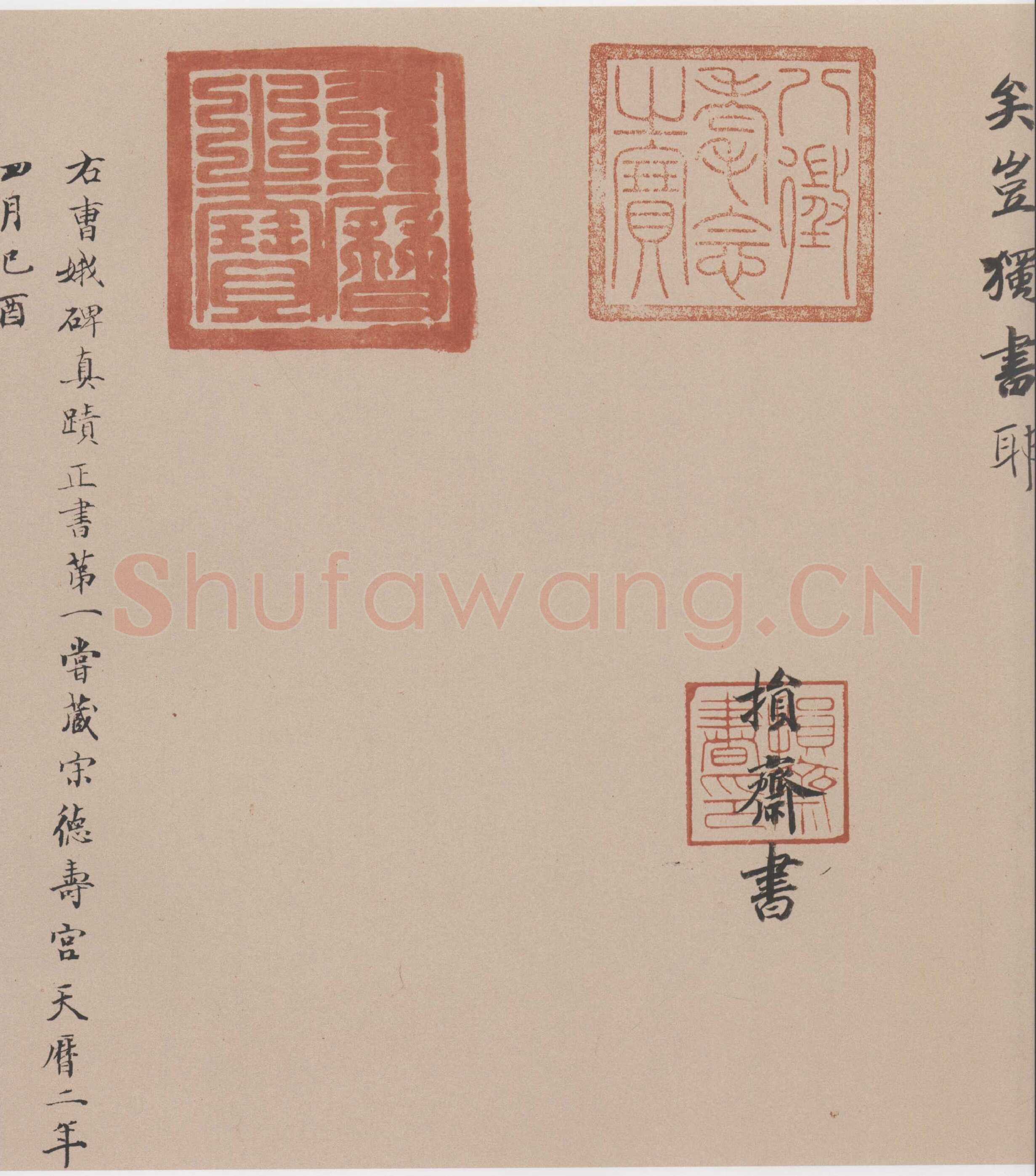

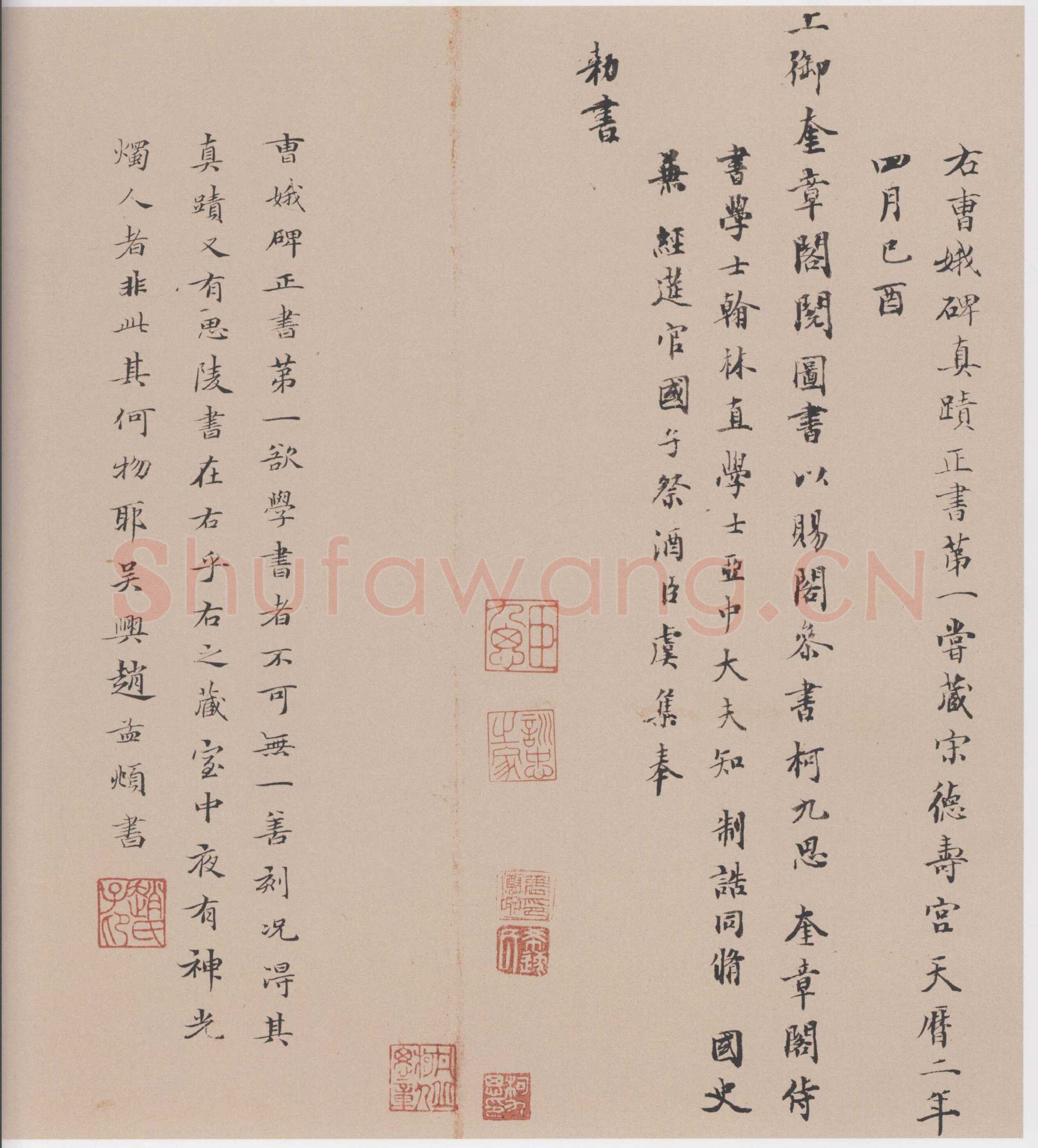

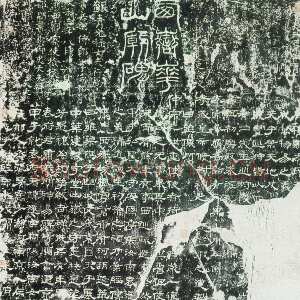

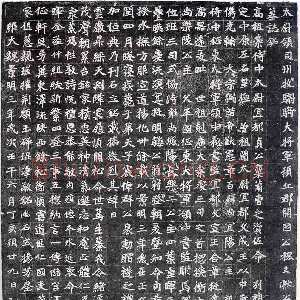

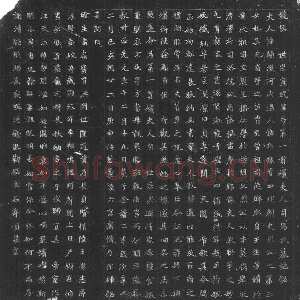

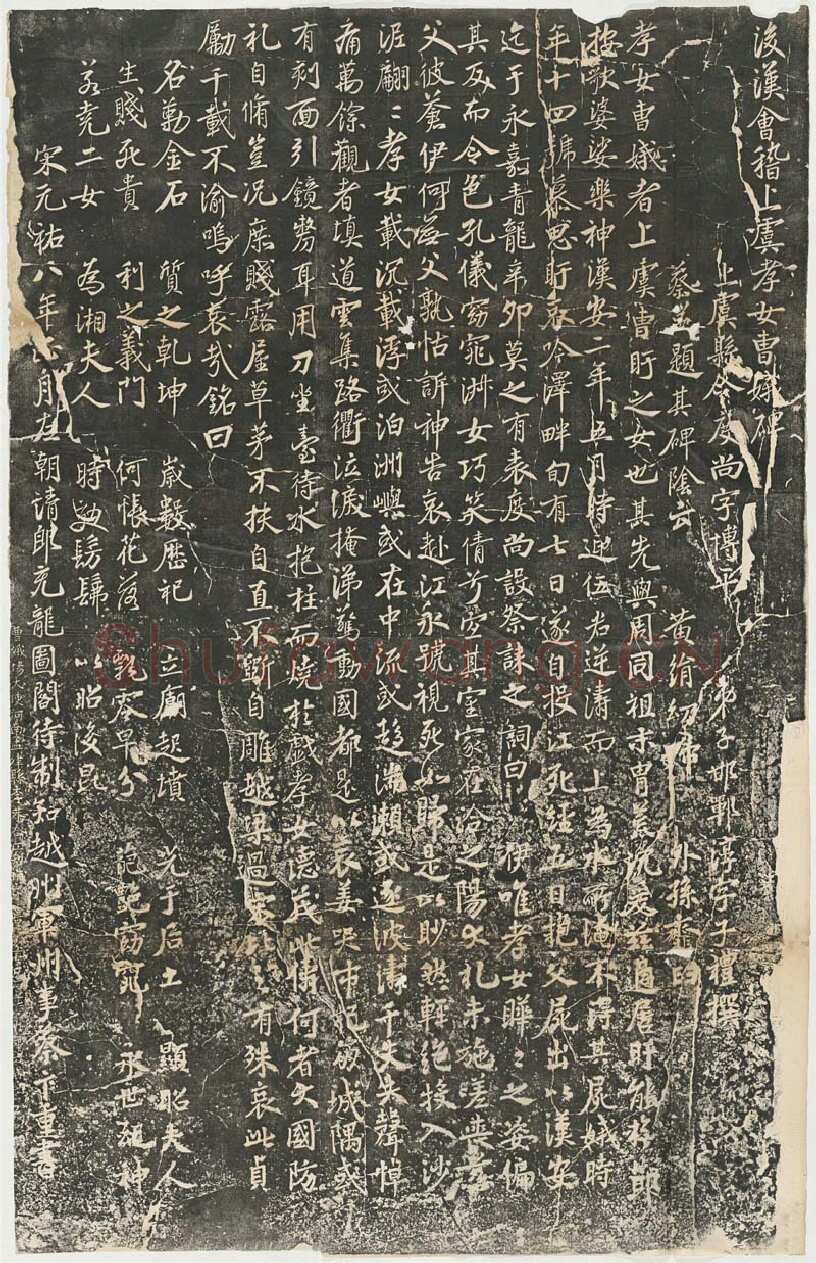

东晋 佚名《真书曹娥诔辞卷》绢本楷书 32.3×54.3cm 辽宁省博物馆藏

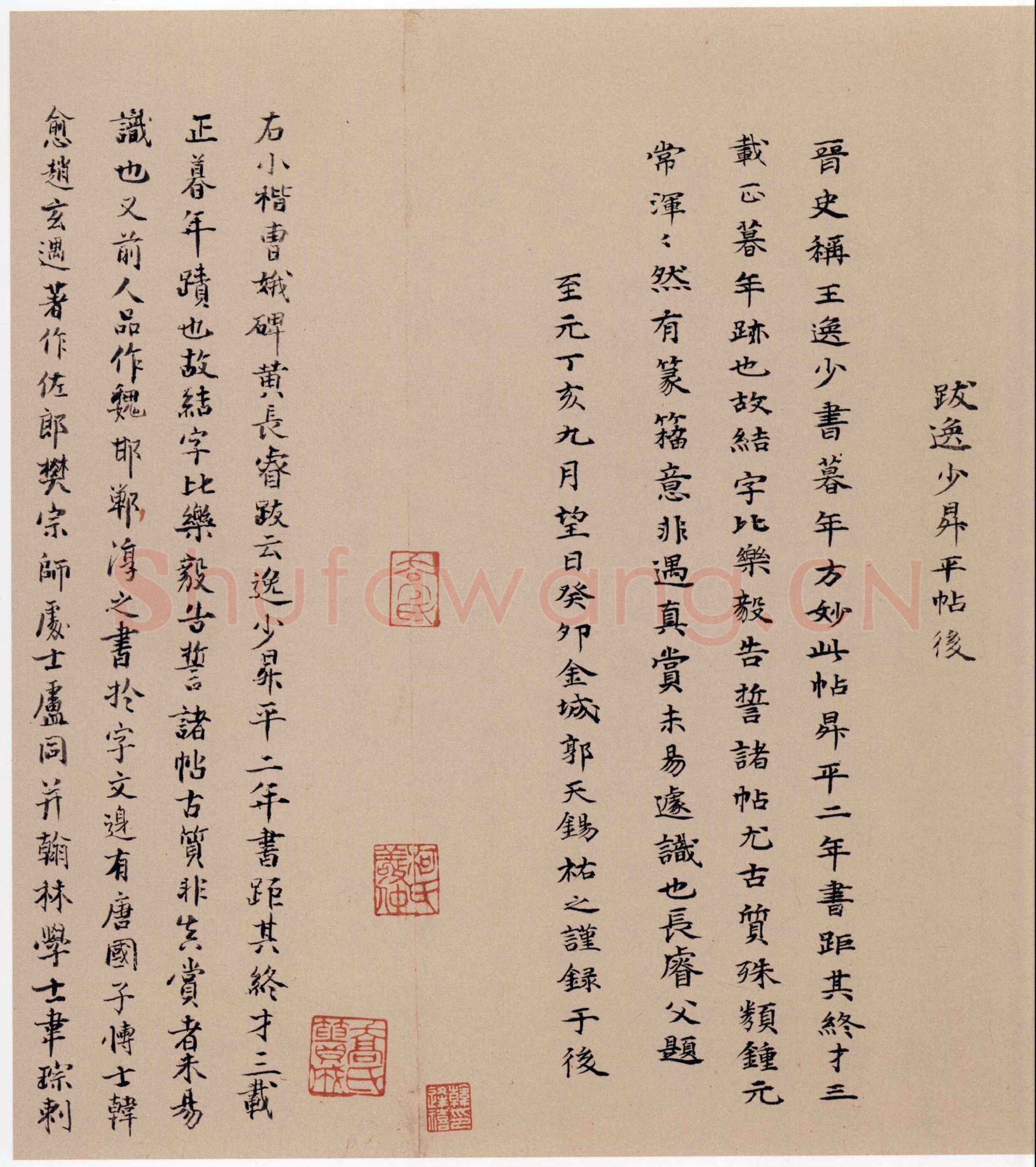

此卷墨迹是传世小楷书早期杰作。款署东晋昇平二年(公元358年)作,故又名《昇平帖》,书者名字已佚,但就作品本身风貌及有关文献记载,可以确认为唐以前的作品。

曹娥,会稽上虞人,是东汉有名的孝女。她的父亲曹盱是个巫祝,负责祭祀工作。东汉汉安二年(143年)五月五日,曹盱驾船在舜江中迎潮神伍君,不幸掉入江中,生死未卜。

曹娥当时年仅十四岁,她昼夜沿江哭寻父亲。过了十七天,在五月二十二日这一天她也投了江,五日后她的尸体抱父亲的尸体浮出水面。

人们为了纪念她,改舜江为曹娥江。而为了表彰她的孝行,汉元嘉元年(151年),会稽上虞令度尚改葬曹娥于江南道旁,遂命其弟子邯郸淳作文,刻石立碑,以彰孝烈。此卷内容主要为诔辞碑文。

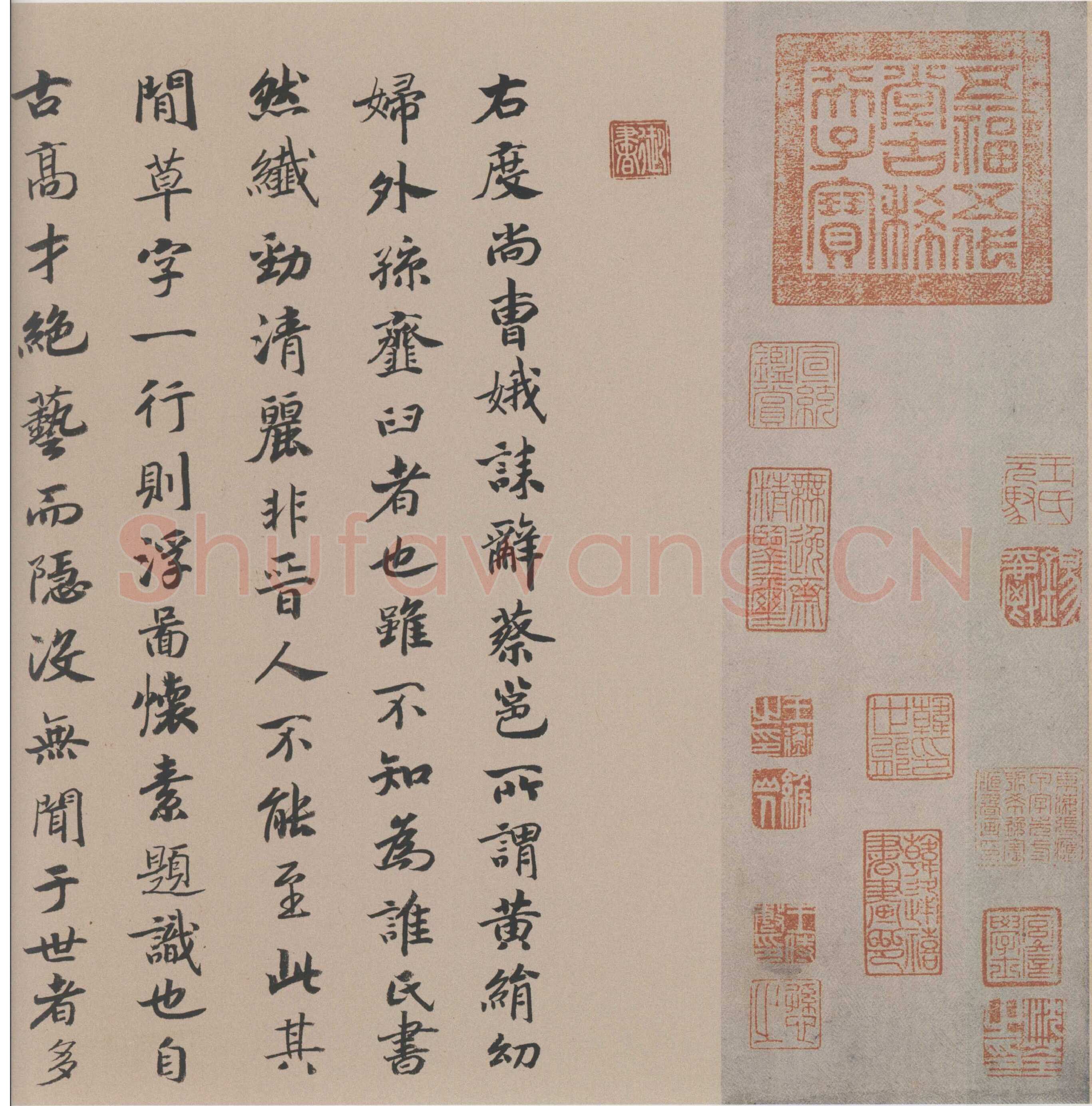

碑之既立,加以碑文妙绝,传闻蔡邕闻讯来观,手摸碑文而读,阅后书“黄绢幼妇,外孙齑臼”八字于碑阴,隐“绝妙好辞”之意。

关于书者多有争议,宋高宗赵构定为晋无名氏所书,后人多从此说。

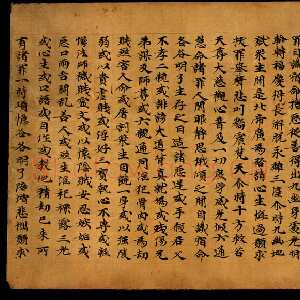

此作结构多为扁方,磔笔尚存隶意,与锺书尚有联系。然其起笔多为露锋,运笔过程有提按,已见今书风貌,从中可以看到早期楷书笔法结构,为研究书法发展提供佐证。作品上有大量晋唐人观款,卷后有宋高宗赵构、元虞集、赵孟頫、乔篑成等人题跋。曾经南朝萧梁内府,南宋内府、贾似道,元内府、郭天锡、柯九思,明韩世能、王锡爵,清王时敏、清内府等庋藏。

释文:

孝女曹娥碑:

孝女曹娥者,上虞曹盱之女也。其先与周同祖,末胄荒流,爰兹适居。盱能抚节按歌,婆娑乐神。汉安二年五月五日,迎伍君。逆涛而上,为水所淹,不得其尸。娥时年十四岁,号慕思盱,哀吟泽畔,旬有七日,遂自投江死,经五日抱父尸出。以汉安迄于元嘉元年青龙辛卯,莫之有表。度尚设祭诔之,辞曰:

伊惟孝女,奕奕之姿。偏其反而,令色孔仪。窈窕淑女,巧笑倩兮。宜其室家,在洽之阳。大礼未施,嗟伤慈父。彼苍伊何?无父孰怙!诉神告哀,赴江永号,视死如归。是以眇然轻绝,投入沙泥。翩翩孝女,载沉载浮。或泊洲渚,或在中流。或趋湍濑,或逐波涛。千夫失声,悼痛万余。观者填道,云集路衢。泣泪掩涕,惊动国都。是以哀姜哭市,杞崩城隅。或有尅面引镜,剺耳用刀。坐台待水,抱树而烧。

於戏孝女,德茂此俦。何者大国,防礼自修。岂况庶贱,露屋草茅。不扶自直,不斫自雕。越梁过宋,比之有殊。哀此贞厉,千载不渝。呜呼哀哉!铭曰:

名勒金石,质之乾坤。岁数历祀,立庙起坟。光于后土,显照天人。生贱死贵,利之义门。何怅华落,飘零早分。葩艳窈窕,永世配神。若尧二女,为湘夫人。时效仿佛,以昭后昆。

汉议郎蔡雍闻之来观,夜间手摸其文而读之。雍题文云:黄绢幼妇,外孙齑臼。又云:三百年后,碑冢当坠江中,当坠不坠逢王叵。昇平二年八月十五日记之。

又,传东晋升平二年(公元358年),王羲之书曹娥碑,小楷,内容与此一致,新安吴茂先为其刻碑。三年后,王羲之去世。因此,后世认为此作是王羲之生平最后的一幅小楷。

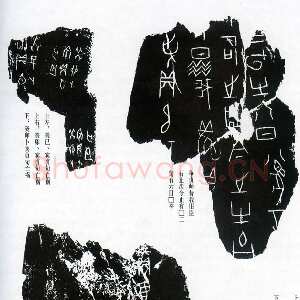

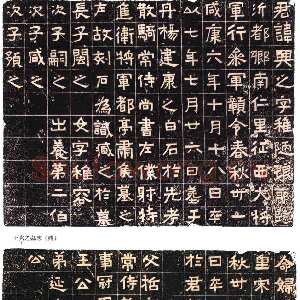

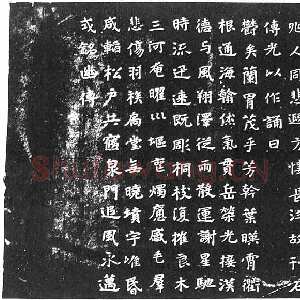

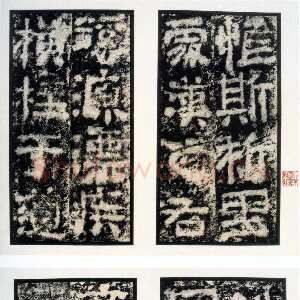

王羲之《孝女曹娥碑》选自翁万戈《唐刻宋拓晋唐小楷六种》藏本

王羲之所书的碑刻也已佚失,仅有刻本传世,收录《群玉堂帖》和《越州石氏帖》中,为著名的晋唐小楷之一。

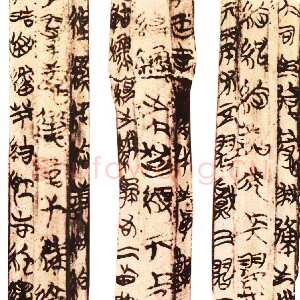

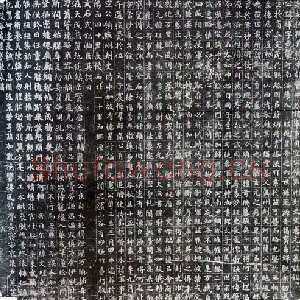

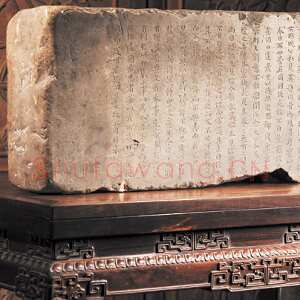

北宋元祐八年(公元1093年),侍郎蔡卞以行书重书《孝女曹娥碑》文,此碑高2.3米,宽1米,立碑存庙。民国十八年(公元1929年),曹娥庙遭大火焚毁,当时庙内所存9块碑中,仅存此碑但已被烧裂,后经曹娥乡绅任凤奎大力抢救修复完好,又发起重建曹娥庙,因此这块宋蔡卞所书的《孝女曹娥碑》至今仍竖立在曹娥庙。

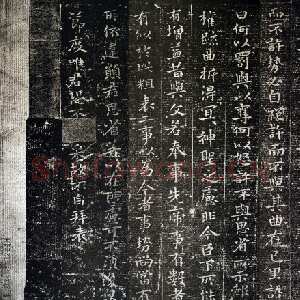

蔡卞行书《孝女曹娥碑》

局部欣赏