名称:廉颇蔺相如传

分类:书法文摘

备注说明:书法百科知识

关于此卷的著录情况有下列几条:

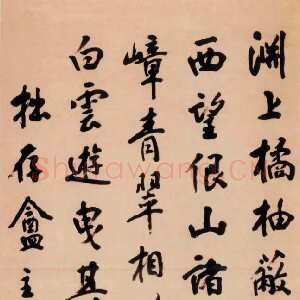

(一)明詹景凤《詹东图玄览编》卷四:“山谷《蔺相如传》一卷,纸莹白如新,是山谷见长沙《自叙》后书稿。草入妙,沉雄不减行体。祝京兆作草笔法与态,全得之此。但祝稍粗而豪,黄乃悠闲而气壮笔遒。”

(二)明张丑《真迹日录》卷二:“黄涪翁草书《廉颇传》全学怀素,亦在项子京家。”

(三)清顾复《平生壮观》卷二:“《廉蔺传》白宋纸,大笔草书,长五丈余,无欵。后人妄增一欵,宜亟去之,庶免青蝇玷璧。此亦学怀素。”

(四)清安岐《墨缘汇观》卷一:“《廉颇蔺相如传》卷,白纸本,大草书,纸墨皆精。首押‘绍兴’连珠大玺,下有‘内省斋’白文印。前有半钤朱文印。纸计三十接,每接缝押‘内府书印’并‘绍兴’连珠大玺。后不书欵。本传拖尾押‘绍兴’连珠小玺并‘绍兴’腰圆朱文小玺、‘秋壑图书’朱文大印。后拖尾有‘欧阳元’印。卷经项氏所藏。”

詹景凤对他所见的黄书品评为“草入妙,沉雄不减行体”,“悠闲而气壮笔遒”,此卷书法的水准格调显然不能当此佳评。

张丑、安岐皆言经此卷项元汴收藏,其中项氏各类印达六十余方之多,可见项氏对此卷之宝重。然未见项氏片言只语之跋,惟有“宋黄鲁直大草书廉颇蔺相如传帖,项元汴珍秘,其值百金”的题记而已。

非常值得注意的是安岐提到的“纸计三十接”。此卷共三十一段纸拼接,的确符合三十接之数,但须探究一下这三十一段纸究竟是先粘接后书写,还是写毕再行粘接然后装裱的,两者或据其一。不应当既有先行粘接的部分,又有书写完毕再行粘接的部分,如果同时出现两种情况便不合常理,此卷恰恰存在如此不合常理的情况。

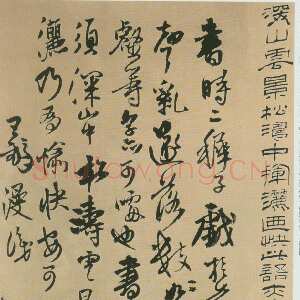

第5、第10处等接缝有个别笔画是写在接缝上的,表明有粘接后书写的部分(粘接处骑缝盖印数枚)(图27)。从长卷整体来观察,书写者刻意规避接缝,出现了某些拼接处的章法松懈、行气不贯的问题。这种现象特别表现在第27和28接缝处,第28接缝前两行如按前面的节律来书写,接下来的一行必然要书写在接缝之上。为避开接缝,这两行有意放大字迹,拉开行距,而接缝后几行的排列则较为均匀紧密,造成这一段章法极不自然协调(图28)。

此卷绝大部分是段段分割书写的,不符合长卷草书创作的规律,以致不少局部行气不连贯,章法也不免凌乱。这也就可以回答为什么全长18米的长卷,有30处接缝,竟然没有一行是真正书写在接缝之上的原因。实乃书写者功力不济,只能调换不满意的段落以拼凑成卷。

人们喻草书为纸上的舞蹈,抒情而流畅,想象一下黄庭坚面对18米的长卷,是怎样的一种精神状态!——凝神畅怀,胸有成竹一气呵成,岂能瞻前顾后地注意那30条接缝而惟恐写在上面呢?

最后谈谈印章。

安岐提到“首押‘绍兴’连珠大玺”,“拖尾押‘绍兴’连珠小玺”,此两方南宋高宗内府之印与颜真卿《湖州帖》中同印相比较,不合,伪(图29)。

再略检其他印章之真伪。

前骑缝处项元汴“神游心赏”朱文方印,与苏轼《前赤壁赋》墨迹、黄庭坚《惟清道人帖》后押之同印相比较,伪(图30)。

卷后项元汴“项墨林鉴赏章”白文长方印,可与颜真卿《湖州帖》、苏轼《前赤壁赋》、黄庭坚尺牍《糟姜帖》、《惟清道人帖》、米芾《蜀素帖》、蔡襄尺牍《虹县帖》中之同印比较,伪(图31)。

卷前清乾隆鉴藏章“乾隆御览之宝”椭圆形朱文印,可与孙过庭《书谱》、苏轼《黄州寒食帖》、黄庭坚《寒山子庞居士诗卷》和《松风阁诗卷》中同印比对,伪(图32)。

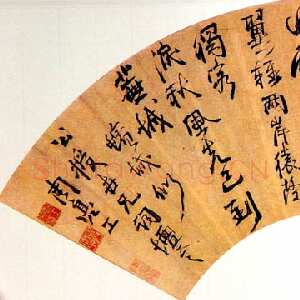

此外,从收藏鉴赏印所钤盖的位置来看,亦产生不小的疑问。一般来讲 ,前人钤印通常居上居中,位置相对比较好,后来者所钤盖的位置相对较为局促,甚至拥挤。卷后有一部分三行共二十二方印,情况却恰恰相反(图33)。

这里右行之印依次为明项元汴“神品”连珠朱文方印,“天籁阁”朱文长方印、“项子京家珍藏”朱文长方印、“项墨林鉴赏章”白文长方印、“檇李项氏士家宝玩”朱文长方印、“墨林外史”白文方印、“项墨林鉴赏法书名画”白文长方印、“子京珍秘”朱文方印。

左行之印依次为项元汴“退密”朱文葫芦印、“项墨林父秘笈之印”朱文长方印、“子孙世昌”白文方印,清永瑆“永瑆之印”、“诒晋斋印”两白文方印(此两印位置甚拥挤),项元汴“项叔子”白文方印。

中间一行之印依次为清乾隆“石渠宝笈”朱文长方印,民国张大千“张爰”白文方印、“大千鈢”朱文方印,谭敬“谭敬私印”白文方印、“谭氏区斋书画之章”朱文长方印,然后是清安岐“安仪周家珍藏”朱文长方印,“张氏东既”白文方印,最末为南宋贾似道“秋壑图书”朱文方印。

此处钤印的位置和排列诡异反常,明言之就是南宋、明清藏鉴者为民国时期的张大千、谭敬预留了钤印的位置。其中清代亲王永瑆的两方印盖得尤其局促拥挤,明显是因为缺少空隙而挤在了一起,但后来者张、谭的印反倒布排在靠上居中,周遭疏朗,其他印章似众星拱月一般围绕四周。张固是作伪高手,已众所周知,谭敬则与民国时期上海某书画作伪集团过从甚密。

鉴定书画,关键看书画本身,著录、题跋、印章等只是辅助手段,仅作为旁证。此卷传为黄庭坚草书,从书法本身的水准来看已经能够说明问题,再加上一些辅助证据,则大体上可以判定此卷非黄庭坚真迹。至于是什么时代何人所仿,还有待于进一步的研究。

古代书画作伪现象,是一个客观的存在,即使是世界著名的博物馆藏有伪作赝品,也不值得惊怪。伪作既有同时代的高手仿冒,也有学生所为,或由代笔人代作,等等,情况相当复杂,难以遽下定论。还有一些赝鼎因为水平甚高,后人定为某大家之作,如传为虞世南行书的《大唐汝南公主墓志铭》、清乾隆三希堂中的王献之《中秋帖》,虽然我们知其非真迹,但仍不妨持欣赏、学习的态度去看待它们,这类古人遗墨也是相当有价值的文化财富。米芾给这类书画以“伪好物”之称,但是这卷传为黄庭坚的草书相距“伪好物”是否还有一定的距离呢?■