名称:廉颇蔺相如传

分类:书法文摘

备注说明:书法百科知识

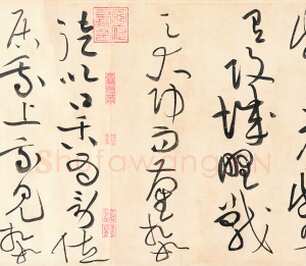

(三)笔势乖谬

此卷草书出现不少违反正常笔势的字,而黄字决不存在笔势乖谬的毛病。

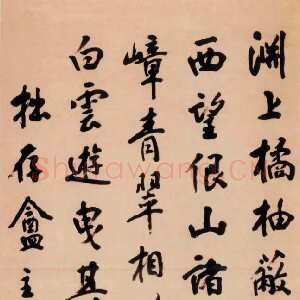

第47行“质”,右上“斤”的末笔向上挑起;第59行“璧”和86行“璧”,此两字右上部末笔均上挑,而非顺势向下。除了此卷这种情况在其他黄庭坚书法中找不到一例(图9)。

第42行“乃”和第133行“乃”,第一笔末尾均由右方向上,大误,当由左方向上出锋(图10)。此类笔法在其他确定为黄庭坚真迹的墨迹中皆不误。可参见《史翊正墓志铭稿》第9行第12字“乃”,尺牍《致公言通直执事札》第5行之“及”,尺牍《致天民知命大主簿札》第10行之“及”,《(苏轼)黄州寒食诗帖》黄庭坚跋第6行之“及”(图11)。又,第35行“境”的一撇之失同此。

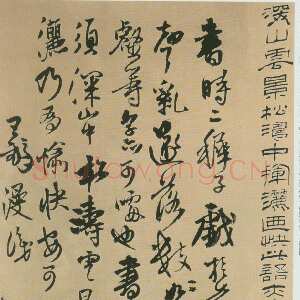

较突出的笔势运行轨迹有问题的字,如第164行“就”,195行“虽”(图12)。这些毛病可以归结为不谙笔势、违反书法正常书写规律,实质上暴露出书写者书法技能的欠缺,在书写时以摹拟黄书为目的,追求字的姿态跌宕起伏、左冲右突,速度快捷以炫人耳目,造成了“驰而失范”。

黄庭坚对草书独有心得,他特别强调草书的“左规右矩”,称赞张旭草书“字字入法度中”,他的理论和创作实践是相符合的。此乃作伪者所未尝梦想到的,即便梦想到了,他们又如何能做得到呢?

图27 “燕”下面四点通过第五处接缝

图28 《廉颇蔺相如传》的第27和28段纸拼接处,章法松懈、行气不贯。

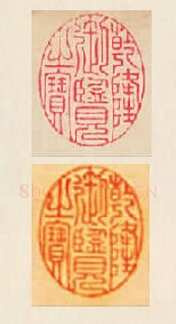

图29 下为颜真卿《湖州帖》中之印

图30 下为黄庭坚《惟清道人帖》中之印

图31 下为黄庭坚《糟姜帖》中之印

图32 下为黄庭坚《松风阁诗卷》中之印

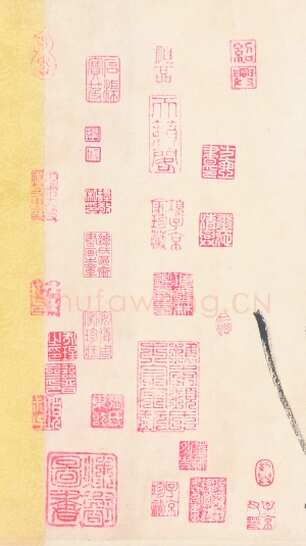

图33 《廉颇蔺相如传》卷后的收藏鉴赏印

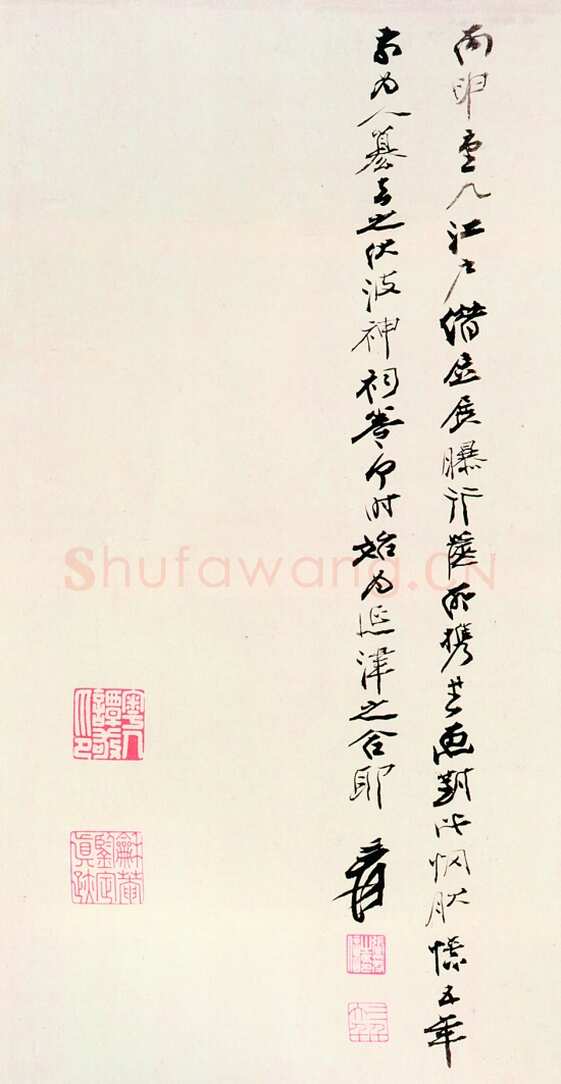

草书《廉颇蔺相如传》末的张大千题跋和谭敬的印章

(四)用笔线质特点迥异于黄书

对于这个问题或有异议,因为绝大多数人都认为此卷有黄字风貌,总体上给人以相当有气势的感觉。但是如果静下心来细细观察一些基本用笔和线条特质,即可明辨是非曲直。

我们特别拿一些笔画相对少、字形结构相对简单的字来作比对。一方面清晰明了,能说明问题;另一方面,简单的字,在结体上没有更多的花哨来迷惑人,更能体现作者的书写习惯与功力,更能表现出其笔性特点。

“一”的比较 此卷第156行、176行的“一”(图13),同样是黄草书《诸上座》卷第66行第3字,第71行第4字及第78行首字的“一”(图14)。又,黄氏行书中的“一”,亦可类比,如《诸上座》卷后黄跋第八行首字的“一”,以及尺牍《史翊正墓志铭稿》中的两个“一”(图15)。

“上”的比较 此卷共有7个“上”,兹举后三例,第182、185、190行的“上”(图16)。《诸上座》卷中“上”亦有7个,选取后三字作比对(第28、62、74行)。又,《李白忆旧游诗》第9行“上”和《花气诗帖》第4行“上”的笔势线质与《诸上座》卷中同(图17)。此卷的“上”,用笔枯瘠,形态僵直,笔顺笔势完全不同于其他三卷黄书大草。

“十”的比较 此卷第55行、121行、159行的3个“十”(图18),与《诸上座》卷中的3个“十”(第14行、15行、20行)(图19)。又,黄行书尺牍《致天民知命大主簿札》中的“十”,亦足以表现黄庭坚书法的惯常笔法(共有四例)。

“是”的比较 “是”在此卷中出现三次(第53行、75行、101行)(图20),对比《诸上座》卷中的三例(第10行、55行、57行)(图21)。

“不”的比较 “不”在此卷中出现近二十次,兹举五例(第59行、60行、65行、140行、171行)(图22),对比《诸上座》卷中的五例(第44行、45行、52行、66行、74行)和《李白忆旧游诗》中的三例(第24行、44行、50行)(图23)。

通过这一系列的对比,可以非常清楚地体察到黄字真迹结体的大气丰美,而线条更是厚重遒劲富有质感。

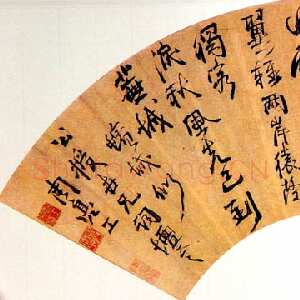

(五)用笔轻佻浮滑,结体低俗丑陋

黄庭坚书法雄健厚实,最讲究一个“韵”字,力戒浮滑低俗。他强调“轻佻”是书法的大病,“草则虽草,而笔意端正,最忌用意装缀”。作伪者不明此理,一味佻挞弄姿,故而写出许多令人不忍卒读的丑字怪字。黄庭坚若地下有知,必大呼冤屈矣。下面仅选取部分例字以见一斑,想亦足以说明问题的。

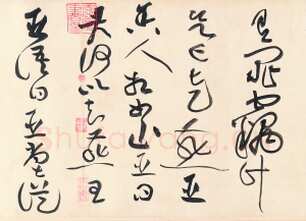

1.极丑陋之例

52行“士”。50行“大”。59行“许”。96行“得”。144行“于”。145行“乃”。皆属此类(图24)。

2.轻佻作态之例

第7行“闻”。33行“从”。143行“道”。177行“邪”。(此字草法亦误)20行“徒见”。125行“可得”。皆属此类(图25)。

此卷中的“乃”字共出现八次,但没有一个写好的,甚至有极丑之形。分别见第42行,84行,102行,119行,126行,133行,141行,145行(图26)。

另外卷中“而”字“者”字不少,表现出书写者显著的书写特征,与黄字有很大的不同,读者自可体味之。

相对而言,书法作伪难度大于绘画,具有即时性,不可修改不可逆转。草书一蹋直下,不容犹豫,尤见功力。此卷书写者显然有自己的笔性笔势习惯,对有些字的结构根本没能把握好,而一些笔画简单的字,就特别露了马脚。