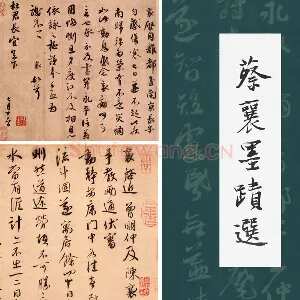

书法家:蔡襄

别名:蔡君谟、蔡忠惠、蔡端明

年代:北宋

字号:字:君谟

分类:软笔/毛笔书法家

擅长书体:正楷、行书和草书

主要成就:连接唐、宋两朝书风嬗递,在中国书法史上起到了承前启后的作用,名列“宋四家”之一 治理地方,政绩卓著

主要作品:茶录、荔枝谱、蔡忠惠集

出生日期:1012年3月7日

逝世日期:1067年9月27日

文件大小:3.96 GB

文件格式:TIF

下载地址:网盘

出生地:福建路兴化军仙游县枫亭镇赤湖蕉溪村(今属福建省莆田市仙游县枫亭镇九社村五星自然村荣林坑)

职位:礼部侍郎、端明殿学士等→吏部侍郎、少师(赠)

备注:文件数量: 43 个

当时的福州,盛行着一种“重凶事”的极坏的社会风气。亲人死亡,为了表示“孝行”,举葬之时,必尽力丰侈为孝,否则深自愧恨,为乡里羞。以至于有亲人死亡,家人隐藏讣讯而不敢哭,等到破产具办完备后才敢发丧。有钱有势的豪富趁火打劫,贱买其田宅,贫苦人家倾家荡产,“立券举债,终身困,不能偿”。蔡襄任福州知府时,重视调查研究,深究民瘼,当他了解到这些恶习给人民带来无穷灾难后,深恶痛绝,不胜感慨地说:“弊有大于此邪!”立即下令禁止。那时,福州民间还流行着一种迷信鬼神治病的“左医右巫”的恶习。人们患病,不是求助于药石,而是迷信“巫觋主病”。患病之人,因为得不到及时的医治而死亡者屡见不鲜。蔡襄目睹这种恶习对人们的危害,撰《圣惠方后序》,刊刻于碑,劝病者就医治疗,然后“择民之聪明者,教以医药,使治疾病”,又采取措施,严厉取缔巫觋,“凡破数百家”,才逐渐消灭了这种陋习。

蔡襄还非常重视兴办教育和人才的培养。他认为:“庠序之设,所以起风化而养贤才也。”因此,在他任福州知府时,积极兴办教育事业,注意通过教育来造就人才。“往时闽人多好学而专词赋以应科举,公得先生周希孟以经术传授,学者常至数百人”。蔡襄还“亲至学舍执经讲问”,作为诸生的表率,为人才的培养和教育事业的发展做了有益的工作。经过蔡襄一番的励精图治,“闽俗丕变”,“闽人大便”。蔡襄也因此而深受人民的崇敬与爱戴。当他离任之际,州民“相率诣州,请为公立德政碑”。虽然官府以法不许,但百姓还是“私刻石曰‘俾我民不忘公之德’”。足见当地人民对蔡襄所怀感情的真挚。

治理泉州

蔡襄两知泉州,欧阳修赞其“间归于闽,有政在人” 。治泉期间,建万安桥(今洛阳桥)为其最大功绩。

泉州是古代“海上丝绸之路”的起点。自唐后期起,泉州已成为中国重要的对外贸易港口。北宋时泉州港湾区帆墙林立,百舰争流,中外商贾荟集,各地货物集散。然而,万安渡成了福建南北经济、文化交流的极大障碍,交通问题远远适应不了经济发展的需要,因此,万安渡建桥成为十分紧迫的任务。蔡襄等人先在江底沿着桥梁中线抛置了大量的大石块,形成一条横跨江底的矮石堤,作为桥墩的基址。然后用一排横、一排直的条石筑桥墩,这种石基的开创,是桥梁建筑史上的重大突破,近代称之为“筏型基础”。他并种海蛎以固桥基,于桥上下两侧滩涂上,植石以附蛎,以减缓江流速度,使不致动摇桥墩两侧基础。这被认为是世界上生物学运用于建筑上的先例 。万安桥横跨泉州湾,全长三百六十丈,是中国第一座海港大石桥,茅以升称其为“福建桥梁的状元” ,在中国桥梁建筑史上有重要地位。 它的建成,对福建经济、文化的发展起了重要的作用。桥成之后,蔡襄撰写了《万安渡石桥记》,称赞此桥“渡实去海,去舟而徒,易危而安,民莫不利”。

万安桥建成后,蔡襄组织人马,从福州始沿途栽植树至泉州、漳州,计长七百里。它既可防止水土流失,又可遮掩道路,使过往客商在炎日酷暑之时,免受骄阳曝晒之苦。时人为此作诗赞之:“夹道松,夹道松,问谁栽之我蔡公,行人六月不知暑,千古万古摇清风。”

蔡襄在泉州积极组织群众抗旱,兴修水利,生产自救,在一定程度上减轻了百姓负担。嘉祐三年(1058年),适泉州一地春夏之交久旱不雨,他特地三次带领官员到泉州飞阳庙祈雨,自责干旱不稔,是“郡守不德之故”。还写下《乞雨题西方院(有序)》:“年年乞雨问山神,羞见耕耘陇上人。太守自知才德薄,彼苍何事罪斯民。”他是以此举来劝告各僚属要关心民瘼,组织农民抗旱自救。不久恰好天降大雨,旱情解除,岁以大稔,王十朋因此赞他“爱民心有彼苍知”。

晋江龟湖塘可灌田数千亩。但是,沿塘百姓常为用水及管理维修堤岸等问题争吵、斗殴。加上土豪、无赖好事之徒插手搅浑,沿塘百姓冤冤相报,问题久而不能解决。蔡襄深入民间,详为考察,为更好地保护这一水利工程,加强排涝抗旱作用,以利农耕,相应加强相邻各乡林、黄、苏、郑、吴、蔡六姓的联谊,特制定《龟湖塘规》(后世称为《先宋塘规》),使龟湖有法可依。它明确规定六姓用水及管理维修问题,保证农田能及时得到灌溉。他在制定《龟湖塘规》时,按规定执行管禁,遇有重大违规者,则由陂首呈县府惩处。正因为有蔡襄的《龟湖塘规》在,龟湖塘维护了近千年,为濒湖农民流泽千余年。自蔡襄定塘规至明朝的五百年间,粮食产量往往二、三倍于他乡。 这是对泉州水利建设的贡献。

由于蔡襄在泉州时“威惠并行,民畏而爱之”,泉州人民为他立生祠纪德颂功。终北宋之朝,到泉州任守臣的不乏其人,但在泉州人民的心目中,“称太守之贤者,必以公(蔡襄)为首”。

书法创作

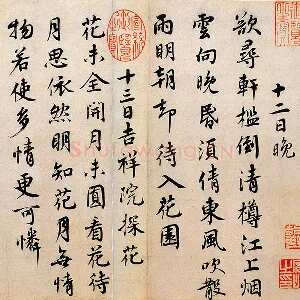

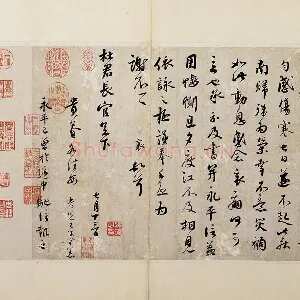

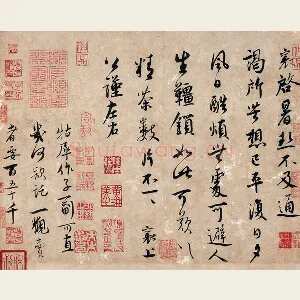

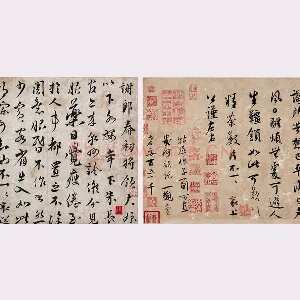

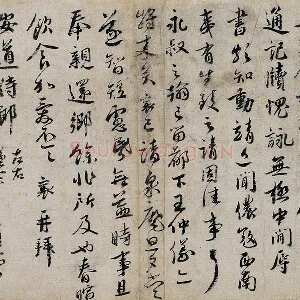

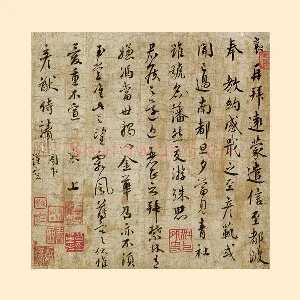

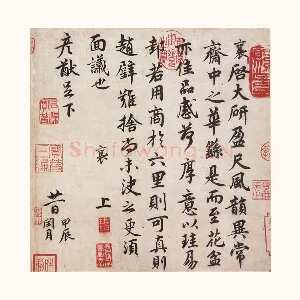

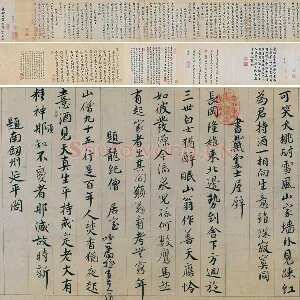

书法史上论及宋代书法,素有“苏、黄、米、蔡”四大书家的说法,他们四人被认为是宋代书法风格的典型代表。“宋四家”中,前三家分别指苏轼(东坡)、黄庭坚(涪翁)和米芾(襄阳漫士)。宋四家中,蔡襄年龄辈份,应在苏、黄、米之前。他擅长正楷、行书和草书。 其楷书上承颜真卿,端庄谨严,体格恢宏,点画无丝毫苟且。行书潇洒简逸,信手拈来,触处成妙,大得晋人韵致。

蔡襄学书之时,唐末衰陋习气并未消歇,而宋书的风尚尚未建立。他力去时俗流弊,另辟蹊径,下开苏轼、黄庭坚、米芾等新风。蔡襄在书法创作上的实践成果,也为宋代尚意书风的形成提供了极有价值的经验,是一位连接唐、宋两朝书风嬗递,身兼尚法和尚意两种艺术追求的关键人物,在中国书法史上起到了承前启后的作用。

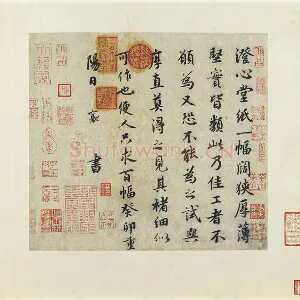

蔡襄的书法在其生前就受时人推崇备至,极负盛誉,最推崇他书艺的人首数苏轼、欧阳修。苏轼在《东坡题跋》中指出:“独蔡君谟天资既高,积学深至,心手相应,变态无穷,遂为本朝第一。然行书最胜,小楷次之,草书又次之……又尝出意作飞白,自言有翔龙舞凤之势,识者不以为过。”欧阳修对蔡襄书法的评价真是到了无以复加的地步:欧阳修说:“自苏子美死后,遂觉笔法中绝。近年君漠独步当世,然谦让不肯主盟。”黄庭坚也说:“苏子美、蔡君漠皆翰墨之豪杰。”沈括在《梦溪笔谈》中评论蔡襄的草书“以散笔作草书,谓之散草,或曰飞草,其法皆生于飞白,自成一家。存张旭、怀素之古韵,有风云变幻之势,又纵逸而富古意。”《宋史·蔡襄传》称他:“襄工于手书,为当世第一,仁宗尤爱之。”许将《蔡襄传》说:“公于书画颇自惜,不妄为人,其断章残稿人悉珍藏,仁宗尤爱称之。”朱长文《续书断》:“蔡襄书颇自惜重,不轻为书,与人尺牍,人皆藏以为宝。仁宗深爱其迹……及学士撰《温成皇后碑》文,敕书之,君谟辞不肯书。”

从以上三段记载中,可以知道,蔡襄书法从天子到普通百姓都十分珍惜。由于他颇自惜,不妄为人书,所以传世作品较少。另外可以看出当时书坛的风气已完全转向了诗文尺牍,而书碑则被看作是一技夫役役之事,为士大夫所不屑为,甚至连帝王的敕命也已不能左右之。这与唐代以前的情况有着根本的不同。

总体上看,蔡襄的书法还是恪守晋唐法度,创新的意识略逊一筹。但他却是宋代书法发展上不可缺的关纽人物。他以其自身完备的书法成就,为晋唐法度与宋人的意趣之间搭建了一座技巧的桥梁。

书法理论

蔡襄没有专门的书法著作行世,但散篇亦有可观,其书法理论重神、气、韵,尚古法而不炫奇斗巧,对宋代书坛的志趣有一定的影响。

传世书迹

| 简介 | 真迹 |

| 行书 | 《离都帖》《自书诗卷》《自书诗卷》《纡问帖》《山居帖》《扈从帖》《暑热帖》《谢郎帖》 |

| 楷书 | 《茶录》《牡丹谱》《寒蝉赋》《致彦猷尺牍》 |

| 草书 | 《入春帖》《陶生帖》 |

| 行楷 | 《澄心堂纸帖》《持书帖》《虹县帖》《蒙惠帖》 |

| 行草 | 《安道帖》《郊燔帖》 |

| 碑刻 | 《万安桥记》《昼锦堂记》《刘蒙伯墓碣文》及鼓山灵源洞楷书"忘归石""国师岩"等 |

蔡襄为福建转运使时,从改造北苑茶品质花色入手,求质求形。在外形上改大团茶为小团茶、品质上采用鲜嫩茶芽作原料,并改进制作工艺,创制出“小龙团”茶。欧阳修在《归田录》中说:“茶之品莫贵于龙凤,谓之团茶。凡八饼重一斤。庆历中蔡君谟为福建转运使,始造小片龙茶以进,其品绝精,谓之小团。凡二十饼重一斤,其价值金二两”。欧阳修对蔡襄制作贡茶有非议,但他不得不承认蔡襄制作茶业的工艺之精。蔡襄之侄蔡绦在《铁围山丛谈》中对蔡襄在发展北苑御园茶过程有较为详细而客观的记载,肯定了蔡襄负责监制北苑之茶制作精巧,形质至极,呼声最高还是“小龙团”的“密云龙”和“瑞云翔龙”。对于茶叶制作达到“名益新、品益出”“益穷极新出、而无以加矣”的高水平程度,同时指出做茶要抓住季节“又茶茁其芽,贵在于社前则已进御”的新鲜感。可见“好茶争相品、盖因品质珍”。就蔡襄本人,对于建安之茶,他也在自己著作《茶录》中有专门论述建安之茶。其“点茶”条云:“建安斗试以水痕者为负,耐久者为胜”。同朝范仲淹在《和章岷从事斗茶歌》也提到“北苑将期献天子,林下雄豪先斗美,……斗茶味兮轻醒醐,斗茶香兮薄兰芷”。可见北苑御园茶在北宋时期极负盛誉。这些如此辉煌时期是得益于蔡襄为福建转运使时的监制而精益求精的创新工艺。

总之,蔡襄的督办,促进了北苑茶的发展。也促进地方经济发展。这种技术创新,使福建茶叶在北宋时期名列首位,应功归于蔡襄。《苕溪渔隐丛话》也说北苑茶大小龙团“起于丁谓,而成于蔡君谟”。

蔡襄又鉴于陆羽的《茶经》,未能把闽产指出,使建茶淹没不彰;而丁谓所著的《茶图》,仅论及采制,没有说明烹试的方法,于是,蔡襄将他自己的研究心得,撰写成《茶录》一书,共二篇,800多字。上篇论茶,下篇论茶器,都属于烹试的方法。凭他丰富的经验,独特的见解,再配以当世优秀的书法,使这一著作,堪称“稀世奇珍,永垂不朽”。宋代建茶能名垂天下,与蔡襄的提倡和推荐是分不开的。据说,当时论茶者,没人敢在蔡襄面前发言,恐班门弄斧。《茶录》除了上进给皇帝鉴赏外,还勒石以传后世。这不但对福建茶业的发展起了很大的促进作用,而且对日本具有美学艺术的“茶道”和世界茶业的发展产生了极大的影响。17世纪初,中国茶叶输入欧洲及其它地区,成为世界三大饮料之一,并且有日渐风靡之势。蔡襄的《茶录》,对福建茶业的发展,起了巨大的推动作用。前人评曰:“建茶所以名垂天下,由公(蔡襄)也。”

蔡襄在福州任职时,关心农业生产。福建在当时是荔枝的名产区,尤以福州出产最多。他有感于福建荔枝列品虽高,而寂寥无纪,而于嘉佑四年(1059年)写成《荔枝谱》一卷。全书分为七篇。前六叙述当时福建各地荔枝的栽培盛况,以及栽培技术,加工。运销等;第七篇记述当时福建栽培的荔枝品种共三十二个,篇幅约占全书之半。所记荔枝品种中如陈紫等至今仍有栽培 。该书是中国现存最早的介绍荔枝的专著 ,有“世界上第一部果树分类学著作”之誉 。

学术

蔡襄对闽学的形成有扶掖饬励之功。早期闽学与北宋的陈襄、郑穆、陈烈、周希孟等“古灵四先生”(又称“海滨四先生”)关系密切。“四先生”与蔡襄密切关系。在《宋元学案》中,蔡襄被列名周希孟门下。他十分敬重这几位闽学先行者,或“亲至学舍质问经义”,或“尊以师礼”,或“折节下之”,尤其崇敬周希孟。出守福州时,蔡襄备礼招延“四先生”,并极力向朝廷举荐他们出仕。“四先生”后来出仕,形成学派,蔡襄有先导、饬励及扶掖之功。

文学

蔡襄除擅长书法外,诗文亦颇有造诣。欧阳修在《端明殿学士蔡公墓志铭》中赞其作文章“清遒粹美”,高度概括了其文学创作清静平淡,雄健有力,高雅不俗,真实唯美的特色。

诗文题材

为官诗文

在蔡襄的诗歌作品中,以抒发政治情怀和自己人生观的作品有六十多首,表达其为官和为人处世的准则。

如在组诗《四贤一不肖诗》中,他分别介绍“四贤”和“一不肖”之人,使两组人物形成鲜明对比。他认为“君子道合久以成,小人利合久以倾”,人与人相交,只有以正义,以道德相结合才可以长久的存在,若以利益相交,是经不起时间考验的。蔡襄便是以道交友之人,当范仲淹、欧阳修、尹洙、余靖四位大胆言事者,都因得罪了当朝的权势之人而被贬时,他挺身而出,敢于做激奸纠缪之人。“人谓高君如挞市,出见缙绅无面皮”,蔡襄称高若讷为“高君”,暗含了一种讽刺。他用“累幅长书快幽愤,一责司谏(高若讷)心无疑”的决心,要与黑暗势力斗争到底,不仅不担心会因此坐贬,反而希望这种心情被理解,被朝廷接受。在五首诗的结尾说到“朝家若有观风使,此语请与风人诗”,迫切地希望他所表达的情感能被有关官员听到,并能有效地解决这些问题。《四贤一不肖诗》成,一时引起了很大的轰动,连辽朝官民都闻知其诗。

作为一名谏官,关于谏言与听谏的关系,蔡襄也有自己独到的见解。他在《言增置谏官书》中说:“臣窃思任谏非难,惟听谏之难;听谏非难,惟用谏之难”,从事情发生、发展的角度比较说明了纳谏的难度。君王因“深忧政教未举,赏罚未明,群臣之邪正未分,四方之利害未究”,故广开言路,增置谏官。作为忠仁之臣,蔡襄见此情形,便立刻上书表达自己的看法,提醒皇帝要正确对待谏官的意见。在上书中,他还批评谏官群体“好名也,好进也,彰君过也”,并指出如果盲目地接受这三类人的谏言,定会让君主背负“有好谏之名,而无好谏之实”的罪名,天下之人定会指责朝廷有拒谏之失。其上书的语言诚挚且不失逻辑,令人折服。

蔡襄在官场上尽职尽责,私下里却对仕宦生涯有几分厌倦。他在《授转运使罢州端居述怀》中写道:“掩关谢来宾,释然舍攀拘”,诉说自身追求宁静的渴望。但在其位要谋其职,工作上的繁忙让他只能得到一种“暂闲固自适,况与尘滓殊”的心灵上的休憩。在《期秦伯镇不至》一诗中,他也表达了自己愿做清高旷达者的情感。但当看到亳州人民在饱受水涝之苦时,心中产生的责任感,又使他放弃了追求自由之身的念头。

交友诗

在蔡襄的诗作中,朋友间书信以及其他形式交往的作品有一百三十多首,占据其诗歌创作数量的大部分。

蔡襄平日里喜好交友,并且十分珍惜与朋友之间的友情。在《别宋判官》中,他说缕缕青阴拂去鞍,雨花狼籍颤春寒。年光别绪侵入鬓,莫向离亭子细看。

早春那淡淡的绿荫之中又添了离别的思绪,准备离去的马儿停留在树下,在那寒风料峭的“颤”春寒中,刚刚开放的花朵被雨丝打落。春雨、寒风颤动的不仅是绿树和花朵,更是离人的心。再看岁月爬上了人们的发际,使得人们不断地提醒自己,时光易逝,珍惜当下。因此,当友人要离别时,油然而生的伤感,使得自己不敢直视那离别的亭子,那离去的人。在此之际,唯有“重把酒杯斟”借酒才能消愁,唯有那孤云能明白自己的心思,“斜日明春态,孤云感客心。何人知别意,重把酒杯斟”(《送别陈比部》)。

蔡襄的送别诗中,还有许多往昔追忆的话语。如在《送柯秘书三子归泉应诏》中,他先回忆与柯秘书在河北临漳共同为官时初见他的儿子的事情,以交代诗中所涉及人物的关系。然后表达自己初见孩子们时候良好的第一印象。到十几年后,他们再来拜访我,已是俊雅之士。此时,蔡襄眼见三位优秀的后生,不由感叹柯秘书的一生“多才”但“晚未遇”。值得欣慰的是,通过柯秘书的言传身教,“吾徒沉升不须议,且看少者腾声光”,他能看着下一代人成长,得到另一种幸福。

蔡襄的送别诗除了表达难舍难分的情感和美好的祝福以外,诗歌的结尾还常常会表达一些规劝的意思。例如在《送石昌言知宿州》中,开头先对宿州的地理位置进行分析,然后说明因石昌言声望素著,朝廷才派他来宿州任职,以使人尽其才。在离别醉酒的惆怅之际,蔡襄指出做人不能像动物一样只图温饱,人生应有所作为,才能与家禽有所区别。人应该不断地充实自己,只有这样在国家需要人才的时候,众人才可能推荐你。“觥巡卷到君勿辞,行看岸下船头放”,这将要开动的船,惊醒了诗人,虽还有千言万语,但不忍友人耽误了行程,只好再次举杯,送别石昌言。在诗的最后,他把自己比喻成一只带着离愁的鹰,注目远望,希望石昌言能够早日寻到展示自己的舞台。

唱和诗

蔡襄的作品中存在一些应制之作,但占其唱和诗大部分数量的作品,还要算他与朋友间的唱和之作。

在与友人交流的过程中,他常强调做人要忠惠贤德的想法。在《道中寄福州王祠部》中,他重申了这种观念:“又言人生尚忠孝,二者轻重均铢圭。”不断重复“忠孝”在自己人生观、价值观中的意义。当自己渐渐老去,或是看到身边友人斑白的发迹时,蔡襄总会为时光的残酷和壮志未酬的矛盾而感到惋惜。如在《寄答汝州王仲仪待制》中,“复”字与题目中的“答”字相联系表明双方已多次书信往来,蔡襄与王仲仪虽相隔很远,但这偶尔飘来的书信,拉近了二人的心里距离。随后谈到自己离开谏官院已有快三年的时间,一直经受病魔的困扰。承受不了现实的考验,竟不知该何去何从。头生白发人已老去,但至今仍记得主恩未报,无颜以对国家和人民。书信中蔡襄表达了自己渴望报效国家的想法,希望与友人共勉。又如在《过囊山寄宏师》中,他说自己“鬓毛白尽犹奔走,惭愧高人得自如”,通过一个“犹”字,将奉献精神表达到了极致。

但在对事情的成败无能为力时,蔡襄尽力做好本分,对现实有正确的认识,心怀大志,不为琐事而忧愁。如在《和许寺丞泊钓龙台见寄》中,前六句极写钓龙台下一川秋色之萧条,颈联中的“山明灭”“日动摇”,将人见到此悲凉之景,内心波动的情感写活了。征人的思归之心碰上秋日的凄凉,使情感出现极大的波动。紧接着蔡襄及时提醒说“有志四方男子事,莫怀乡国便魂销”,以此鼓励许寺丞要坚定自己的理想和抱负。

蔡襄的唱和作品中还有部分涉及茶。在宋代,文人常通过茶诗来表达情感。蔡襄在和孙之翰的唱和诗《和诗送茶寄孙之翰》中,先称赞了北苑的茶品之好,随之认为人的病痛都是由人们过度忧虑造成的,在品茶的过程中能让人忘却这一切,忘却痛苦,静心享受美好。在《和杜相公谢寄茶》中,他还认为茶似“云液”“露华”,其给人带来的味觉、嗅觉和一切的感官享受,是超越年龄、时间的。而遇到这种尤物的第一念头就是要与亲友分享,故而蔡襄在《大湖驿寄建州同年窦职方》中说:“茶山春物近,那得共追寻”,以茶寄托思念之情,希望能与友人共同追品。

咏物诗

蔡襄的咏物诗,有近两百多首,占其诗歌数量的一半之多。在为官之余,他是个热爱生活的人,寄情于万事万物。在蔡襄看来,“芳物于人自有情”(《甲辰寒日游公谨园池》),万事万物都是有生命的,一草一枝皆可入诗。

在蔡襄的眼里,人与自然应该是合而为一的。他渴望一种“人尽图画中”的自然融合。正因为受到这样的思想的影响,所以他眼中的自然万物都是有生命、情趣的。如在《凝祥池上晚归》中,他用“杨花零乱上人衣”句中的一个“上”字,写活了整首诗的氛围。风中飘飞的柳絮瞬间有了生命、有了活力,本是风使然,最终却归结在柳絮身上。在《正月十八日甘棠院三首》中,也出现过类似巧妙的拟人手法。

在众多的自然景物中,蔡襄对各种花木情有独钟,并对它们的生长环境、特点都十分了解。他于不同时刻看到各种花木,都有不同的感受,就连经雨的夜晚,突然醒来他也不忘开窗来看看他的这些朋友们。如在《甲辰闰月初伏快雨凉风昼眠初觉庭前小栏花木各有意气效柏梁体》中,共例举了12种花木,用简短的七言,或是概括它们的生长特征,或是说明它们的药用价值。如在说百合和麦门冬时,重点叙述其养阴清热的药用价值;写绛桃和木瓜时,注重它们的外在形态,用“枯条大蕊”生动地写出了绛桃花多花密的特点。用“瓮”来比喻经霜木瓜的大小,既具体可感,又不失单调。蔡襄一气呵成写了12种植物,但还觉未尽兴。“物物自名词不穷”这样的排列既不足以说明它们的特点,也不能说尽,只是选取其中具有代表性的物象以抒发心中的这份喜悦。此时的蔡襄宛如一位有着丰富生活经验的园丁,正细心地呵护着这些生命的成长。在《十一月后庭梅花盛开》中,他写道:“迎腊梅花无数开,旋看飞片点青苔。”将一枝直立于风雪严寒中的梅花形象屹立在读者眼前。“迎”字突显了梅花顽强的品质,不畏严寒,彰显自己独特的风采。再看那南剑州芋阳铺旁的腊月桃花,同样具有这样情义。