书法家:蔡襄

别名:蔡君谟、蔡忠惠、蔡端明

年代:北宋

字号:字:君谟

分类:软笔/毛笔书法家

擅长书体:正楷、行书和草书

主要成就:连接唐、宋两朝书风嬗递,在中国书法史上起到了承前启后的作用,名列“宋四家”之一 治理地方,政绩卓著

主要作品:茶录、荔枝谱、蔡忠惠集

出生日期:1012年3月7日

逝世日期:1067年9月27日

文件大小:3.96 GB

文件格式:TIF

下载地址:网盘

出生地:福建路兴化军仙游县枫亭镇赤湖蕉溪村(今属福建省莆田市仙游县枫亭镇九社村五星自然村荣林坑)

职位:礼部侍郎、端明殿学士等→吏部侍郎、少师(赠)

备注:文件数量: 43 个

蔡襄(1012年3月7日—1067年9月27日),字君谟,自号莆阳居士。福建路兴化军仙游县(今属福建省莆田市)人 。北宋政治家、书法家、文学家、茶学家 。

蔡襄出身贫寒 ,于宋仁宗天圣八年(1030年)登进士第,先后任馆阁校勘、知谏院、直史馆、知制诰、龙图阁直学士、枢密院直学士、翰林学士等职 ,以敢于直言著称 。后数度外出,历知泉州、福州、开封府事,所到之处皆有政绩 。在福州、建州时,革除民间陋俗,倡植福州至漳州七百里驿道松 ,又提倡制作北苑贡茶“小龙团” ;在泉州时,主持建造洛阳桥 。宋英宗即位后,蔡襄升任三司使。但因得罪英宗,不久后便以端明殿学士出知杭州,人称“蔡端明” 。治平四年(1067年),蔡襄逝世,享年五十六岁 。累赠少师,谥号“忠惠” ,亦被称为“蔡忠惠” 。

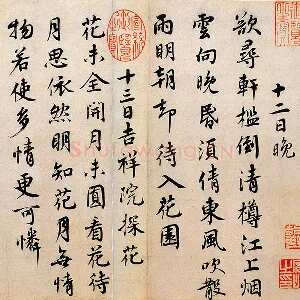

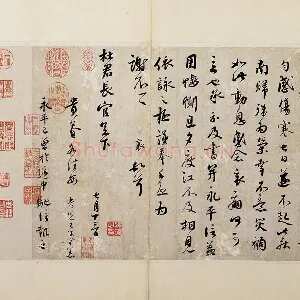

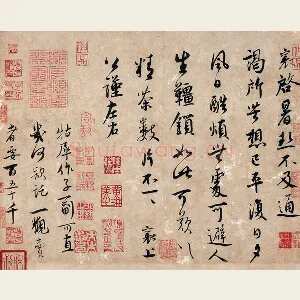

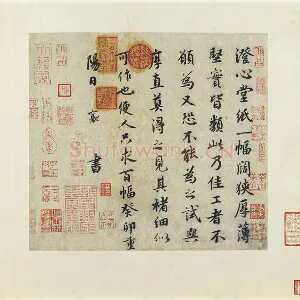

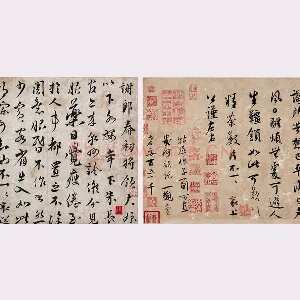

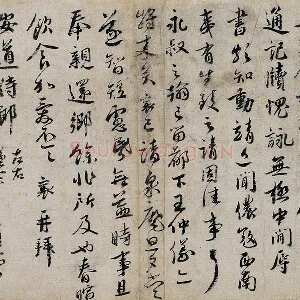

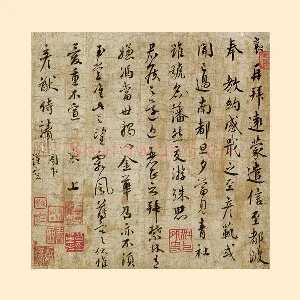

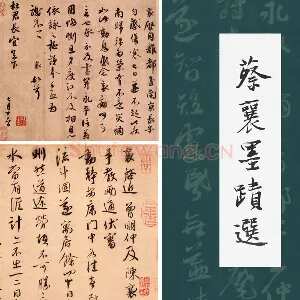

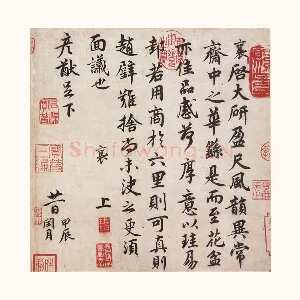

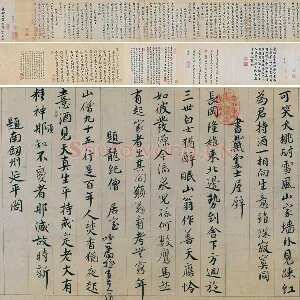

蔡襄擅长书法,其楷书上承颜真卿,端庄谨严,体格恢宏,点画无丝毫苟且;行书则潇洒简逸,颇得晋人韵致。他力求去除时俗流弊,另辟蹊径,下开苏轼、黄庭坚、米芾等新风,连接唐、宋两朝书风嬗递,身兼尚法和尚意两种艺术追求,在中国书法史上起到了承前启后的作用。其书论重神、气、韵,尚古法而不炫奇斗巧,影响宋代书坛。后世将其与苏轼、黄庭坚、米芾并称“宋四家”。传世书迹有碑刻《万安桥记》《昼锦堂记》,墨迹有《谢赐御书诗》等 。其诗文清妙,造诣较深 。所著《茶录》总结了古代制茶、品茶的经验,《荔枝谱》则有“世界上第一部果树分类学著作”之誉 。后世辑有《蔡忠惠公文集》 《蔡襄集》 传世。

| 蔡襄书法作品合集(本站可供下载) | |||||

| 文件名称 | 格式 | 大小 | 尺寸 | 分辨率 | 详细信息 |

| 北宋 蔡襄 行书 自书诗卷(全卷)纸本 28.2X221 北京故宫博物馆 | .TIF | 1.09 GB | 75321*3886 px | 350 DPI | 颜色深度: Cmyk32 |

| 宋 蔡襄 二玄社 蔡襄墨迹 08 | .TIF | 75.21 MB | 5906*4449 px | 300 DPI | 颜色深度: Bgr24 |

| 宋 蔡襄 二玄社 蔡襄墨迹 09 | .TIF | 84.7 MB | 5906*5011 px | 300 DPI | 颜色深度: Bgr24 |

| 宋 蔡襄 二玄社 蔡襄墨迹 11 | .TIF | 74.85 MB | 5906*4428 px | 300 DPI | 颜色深度: Bgr24 |

| 宋 蔡襄 台北故宫 蔡襄墨迹 008 | .TIF | 47.81 MB | 4843*3649 px | 246 DPI | 颜色深度: Default |

| 宋 蔡襄 台北故宫 蔡襄墨迹 009 | .TIF | 41.43 MB | 4338*3681 px | 220 DPI | 颜色深度: Default |

| 宋 蔡襄 台北故宫 蔡襄墨迹 011 | .TIF | 51.24 MB | 5419*4063 px | 275 DPI | 颜色深度: Default |

| 宋 蔡襄 山堂诗帖 | .TIF | 32.87 MB | 3919*2929 px | 72 DPI | 颜色深度: Bgr24 |

| 宋 蔡襄 纡问山堂帖 2页 北京故宫博物馆 纸本1 | .TIF | 161.64 MB | 8094*5217 px | 400 DPI | 颜色深度: Cmyk32 |

| 宋 蔡襄 纡问山堂帖 2页 北京故宫博物馆 纸本2 | .TIF | 199.92 MB | 8189*6382 px | 400 DPI | 颜色深度: Cmyk32 |

| 宋 蔡襄 陶生帖 | .TIF | 103.13 MB | 7792*4626 px | 350 DPI | 颜色深度: Bgr24 |

| 宋 蔡襄 二玄社 蔡襄墨迹选 11页之01 | .TIF | 7.81 MB | 1088*4448 px | 350 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |

| 宋 蔡襄 二玄社 蔡襄墨迹选 11页之02 | .TIF | 86.65 MB | 6880*4402 px | 350 DPI | 颜色深度: Bgr24 |

| 宋 蔡襄 二玄社 蔡襄墨迹选 11页之03 | .TIF | 53.79 MB | 4432*4242 px | 350 DPI | 颜色深度: Bgr24 |

| 宋 蔡襄 二玄社 蔡襄墨迹选 11页之04 | .TIF | 44.62 MB | 4128*3778 px | 350 DPI | 颜色深度: Bgr24 |

| 宋 蔡襄 二玄社 蔡襄墨迹选 11页之05 | .TIF | 49.92 MB | 4176*4178 px | 350 DPI | 颜色深度: Bgr24 |

| 宋 蔡襄 二玄社 蔡襄墨迹选 11页之06 | .TIF | 55.72 MB | 4608*4226 px | 350 DPI | 颜色深度: Bgr24 |

| 宋 蔡襄 二玄社 蔡襄墨迹选 11页之07 | .TIF | 81.53 MB | 6160*4626 px | 350 DPI | 颜色深度: Bgr24 |

| 宋 蔡襄 二玄社 蔡襄墨迹选 11页之08 | .TIF | 60.16 MB | 5296*3970 px | 350 DPI | 颜色深度: Bgr24 |

| 宋 蔡襄 二玄社 蔡襄墨迹选 11页之09 | .TIF | 54.12 MB | 4784*3954 px | 350 DPI | 颜色深度: Bgr24 |

| 宋 蔡襄 二玄社 蔡襄墨迹选 11页之10 | .TIF | 51.47 MB | 4624*3890 px | 350 DPI | 颜色深度: Bgr24 |

| 宋 蔡襄 二玄社 蔡襄墨迹选 11页之11 | .TIF | 73.68 MB | 5808*4434 px | 350 DPI | 颜色深度: Bgr24 |

| 宋 蔡襄 册页 10页之01 | .TIF | 51.47 MB | 4624*3890 px | 350 DPI | 颜色深度: Bgr24 |

| 宋 蔡襄 册页 10页之02 | .TIF | 73.68 MB | 5808*4434 px | 350 DPI | 颜色深度: Bgr24 |

| 宋 蔡襄 册页 10页之03 | .TIF | 86.65 MB | 6880*4402 px | 350 DPI | 颜色深度: Bgr24 |

| 宋 蔡襄 册页 10页之04 | .TIF | 53.79 MB | 4432*4242 px | 350 DPI | 颜色深度: Bgr24 |

| 宋 蔡襄 册页 10页之05 | .TIF | 55.72 MB | 4608*4226 px | 350 DPI | 颜色深度: Bgr24 |

| 宋 蔡襄 册页 10页之06 | .TIF | 44.62 MB | 4128*3778 px | 350 DPI | 颜色深度: Bgr24 |

| 宋 蔡襄 册页 10页之07 | .TIF | 49.92 MB | 4176*4178 px | 350 DPI | 颜色深度: Bgr24 |

| 宋 蔡襄 册页 10页之08 | .TIF | 81.53 MB | 6160*4626 px | 350 DPI | 颜色深度: Bgr24 |

| 宋 蔡襄 册页 10页之09 | .TIF | 60.16 MB | 5296*3970 px | 350 DPI | 颜色深度: Bgr24 |

| 宋 蔡襄 册页 10页之10 | .TIF | 54.12 MB | 4784*3954 px | 350 DPI | 颜色深度: Bgr24 |

| 宋 蔡襄 台北故宫 蔡襄墨迹选 11页之01 | .TIF | 11.19 MB | 1088*4448 px | 350 DPI | 颜色深度: Cmyk32 |

| 宋 蔡襄 台北故宫 蔡襄墨迹选 11页之02 | .TIF | 116.08 MB | 6880*4402 px | 350 DPI | 颜色深度: Cmyk32 |

| 宋 蔡襄 台北故宫 蔡襄墨迹选 11页之03 | .TIF | 72.27 MB | 4432*4242 px | 350 DPI | 颜色深度: Cmyk32 |

| 宋 蔡襄 台北故宫 蔡襄墨迹选 11页之04 | .TIF | 60.05 MB | 4128*3778 px | 350 DPI | 颜色深度: Cmyk32 |

| 宋 蔡襄 台北故宫 蔡襄墨迹选 11页之05 | .TIF | 67.11 MB | 4176*4178 px | 350 DPI | 颜色深度: Cmyk32 |

| 宋 蔡襄 台北故宫 蔡襄墨迹选 11页之06 | .TIF | 74.85 MB | 4608*4226 px | 350 DPI | 颜色深度: Cmyk32 |

| 宋 蔡襄 台北故宫 蔡襄墨迹选 11页之07 | .TIF | 109.26 MB | 6160*4626 px | 350 DPI | 颜色深度: Cmyk32 |

| 宋 蔡襄 台北故宫 蔡襄墨迹选 11页之08 | .TIF | 80.76 MB | 5296*3970 px | 350 DPI | 颜色深度: Cmyk32 |

| 宋 蔡襄 台北故宫 蔡襄墨迹选 11页之09 | .TIF | 72.71 MB | 4784*3954 px | 350 DPI | 颜色深度: Cmyk32 |

| 宋 蔡襄 台北故宫 蔡襄墨迹选 11页之10 | .TIF | 69.17 MB | 4624*3890 px | 350 DPI | 颜色深度: Cmyk32 |

| 宋 蔡襄 台北故宫 蔡襄墨迹选 11页之11 | .TIF | 98.79 MB | 5808*4434 px | 350 DPI | 颜色深度: Cmyk32 |

| 统计摘要 | |||||

| 文件数量: 43 个 | 总大小: 3.96 GB | 文件类型种类: 1 种 | |||

| 文件类型统计 | |||||

| TIFF: 43 个 | 大小: 3.96 GB | 占比: 100% (.TIF) | |||

| 文件夹统计 | |||||

| 文件夹路径 | 文件数量 | 总大小 | 文件类型 | ||

| 蔡襄书法作品合集 | 11 | 1.94 GB | TIFF | ||

| 蔡襄书法作品合集/宋 蔡襄 台北故宫 蔡襄墨迹选 11页 | 11 | 832.25 MB | TIFF | ||

| 蔡襄书法作品合集/宋 蔡襄 二玄社 蔡襄墨迹选 共11页 | 11 | 619.47 MB | TIFF | ||

| 蔡襄书法作品合集/宋 蔡襄 册页 共10页 | 10 | 611.66 MB | TIFF | ||

| 文件夹汇总 | 文件夹总数: 4 个 | ||||

人物生平

闽地隽才

宋真宗大中祥符五年二月十二日(1012年3月7日),蔡襄出生于福建路兴化军仙游县枫亭镇赤湖蕉溪村(今属福建省莆田市仙游县枫亭镇九社村五星自然村荣林坑),不久后随父亲蔡琇迁居仙游县唐安乡连江里青泽亭境牛歇亭山东麓(今仙游县枫亭镇九社村蔡坑自然村王厝)。他的母亲卢氏,是惠安名士卢仁之女。

大中祥符九年(1016年),五岁的蔡襄与弟弟蔡高同到仙游县乡间念书。两年后与蔡高进县学读书,拜许怀宗为师。天圣元年(1023年),与蔡高同入泉州郡庠学习,与惠安人杨公明、卢锡同学。天圣四年(1026年),十五岁的蔡襄中乡举,经仙游县尉凌景阳介绍,到其岳父、江阴县人葛惟明处士家念书。

谠言正色

天圣八年(1030年),十九岁的蔡襄赴京参加会试,中进士甲科第十名。次年(1031年),授漳州军事判官。蔡襄中进士后,先到江苏江阴县葛惟明家迎娶葛清源,然后赴漳州任。

景祐元年(1034年),漳州军事判官秩满,蔡襄回家。七月,授西京留守推官。

景祐二年(1035年)正月,宋仁宗诏令蔡襄在阁屏书写《无逸篇》。

景祐三年(1036年)五月,蔡襄作《四贤一不肖》诗,称赞范仲淹、余靖、尹洙、欧阳修为“四贤”,御史高若讷为“一不肖”。京城人士争相传抄此诗,贩书者也借机获取厚利,连出使宋朝的辽朝使者都特意购买此诗回国,张贴在幽州旅馆。同年冬,被授为朝奉郎、试大理评事、西京留守推官。

庆历元年(1041年),授著作佐郎、馆阁校勘。四月,告假回家探亲。

庆历三年(1043年)四月,范仲淹、富弼、韩琦、杜衍同时执政,欧阳修、王素、余靖同为谏官,蔡襄作诗称贺,受欧阳修等三人举荐,被仁宗擢升为秘书丞、集贤校理、知谏院兼修起居注 。九月,赐五品服。

庆历四年(1044年),保州士兵起义发生。哗变士卒推戴十多名“懦兵”为首领,又杀掉他们,以求招抚。蔡襄说:“天下军队百万,如果没有诛杀决行的法令,必然开启骄横傲慢暴乱的源头。如今州兵杀官吏、关闭城门,没有讨伐就同意招抚,岂不被天下笑话。请允许臣带兵入城,将他们全部诛杀。”其建议得到仁宗允准。

在台谏供职期间,蔡襄敢于直陈时弊,无所回避,对“庆历新政”的推行有所贡献。他批评枢密使夏竦、宰相吕夷简 ,反对耗资营造佛塔 ,借灾变指出“朝有敝政而不能正,民有疾苦而不能去,陛下宽仁少断而不能规,大臣循默避事而不能斥”的问题 。

出入内外

庆历五年(1045年)正月,蔡襄任右正言、直史馆。随后出知福州。庆历七年(1047年)秋,改任福建路转运使。

庆历八年(1048年)十一月,蔡襄因父亲去世而离职服丧,至皇祐二年(1050年)十一月除服赴京。

皇祐三年(1051年)正月,被授为右正言、判三司盐铁勾院,再修起居注 。当时谏官唐介上疏攻击宰相文彦博靠结好妃嫔而成为宰相,触怒仁宗,蔡襄进言道:“唐介实在是狂妄愚蠢,但念他出于进忠,希望保全宽恕。”不久,仁宗贬唐介为春州别驾,蔡襄又上疏认为这是必死的谪所,使其得以改贬至英州 。

皇祐四年(1052年)秋,改判三司度支勾院。同年调朝奉郎、起居舍人、知制诰、权同判吏部流内铨,勋封上骑都尉,赐紫金鱼袋 。同年,御史吕景初、吴中复、马遵因上疏议论宰相梁适被解职,作为知制诰,蔡襄封还辞头,拒绝起草解职诏书。以后每次授官有不适宜的情况,他往往封还。仁宗并未加罪,对蔡襄更加优厚,赐给他母亲冠帔以示恩宠,又亲自书写“君谟”(蔡襄字)两字,派使者送给他 。

皇祐五年(1053年)正月,与王珪一同权知贡举。

至和元年(1054年)七月,调官为龙图阁直学士、权知开封府 。蔡襄精通吏事,能在谈笑间剖析、判决公务,“破奸发隐”,手下的胥吏都不敢欺骗他。

温成皇后追册仪式进行时,蔡襄请求不要“立忌”,罢去监护园陵官员的设置。

两知福泉

至和二年(1055年)四月,蔡襄以枢密直学士、起居舍人出知泉州。至和三年(1056年)六月,改知福州。嘉祐三年(1058年)七月,再度改知泉州。

蔡襄在泉州任上,首先整顿吏治。当时晋江县令章拱之贪赃枉法,蔡襄奏疏弹劾,把他革职为民。后朝廷发现这是冤案,蔡襄因而被贬。他又修建沿海州县城池,加强军事防备,教习舟船熟记水势,防备海寇。泉州城东郊有洛阳江,下游出海口江面宽五里,有渡口名万安渡。“每风潮交作,数日不可渡”,“沉舟被溺,死者无算”。并奏请减免漳、泉、兴三州身丁钱一半,大大减轻民众负担。

主管三司

嘉祐五年(1060年),蔡襄被征召入朝,升任翰林学士、尚书吏部郎中、知制诰、权三司使。次年(1061年)八月,正式任三司使,加给事中,主管朝廷财政。

此时,宋廷财政入不敷出,“积贫”已深。蔡襄善于理财,比较天下的盈虚出入,量力以制用。剔除腐败,簿书法度大小都可以效法。

嘉祐八年(1063年),仁宗驾崩,蔡襄妥善处理了修建永昭陵等重大活动 。他还撰《国论要目》一文,阐述改革主张,提出择官、任才、去冗、辨邪佞、正刑、抑兼并、富国强兵的改革方案,但未被新即位的宋英宗采纳。

安逝家中

英宗多病,即位后由曹太后听政。曹太后对辅政大臣重提旧事,说:“先帝(仁宗)既已立皇子,宦官与女宠更加迷惑,而且知名的亲信大臣也是如此,险些坏了大事,我最近已经焚毁这些奏章了。”不久后,朝野传言蔡襄对立储之事有议论,英宗听说后有所怀疑。正好蔡襄几次请辞,英宗遂允许他辞去三司使。蔡襄自请前往杭州就职,于是在治平二年(1065年)闰三月奉诏带尚书礼部侍郎、端明殿学士官衔出知杭州,五月二十六日到任。

治平三年(1066年)十月,卢氏去世,蔡襄护母丧南归。

治平四年(1067年),蔡襄服除,被授为南京留守。尚未履职,便在八月十六日(9月27日)于蕉溪居所逝世,享年五十六岁。朝廷追赠吏部侍郎,后加赠少师。葬于枫亭镇铺头村蔡岭。

淳熙三年(1176年)四月,经蔡襄的曾孙蔡洸请谥,宋孝宗下诏赐蔡襄谥号为“忠惠”。

主要影响

为政治理福州

庆历五年(1045年),蔡襄出知福州时,大力倡导兴修水利,“(修)复古五塘(也有研究认为“五塘”是在莆田而非福州兴修的 ),以溉民田,民以为利。”嘉祐二年(1057年),蔡襄再任福州知府时,“疏导渠浦百七十六,计二万一千九百七十四丈,……溉田三千六百余顷。”此外,蔡襄在莆田还兴修了大量的水利工程,见于记载的有“南安坡”“太平坡”“慈寿陡门”。蔡襄兴修水利的做法,是有益于国计民生,有益于社会发展的。蔡襄出任福建路转运使时,还奏减五代以来的丁口税。