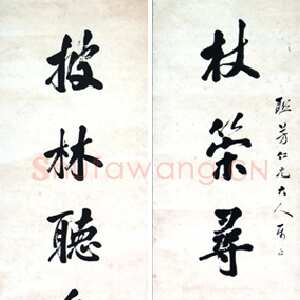

名称:最善本淳化阁帖

分类:书法文摘

备注说明:书法百科知识

这样说,肯定有人以为笔者在讲废话,因为,直到现在,没有什么本子大家公认为是无可怀疑的“祖本”,因此才争论不休。怎样解决这个“标准”的问题呢?

在这里,笔者给出这么一个“祖本”标准!众所周知,除了《淳化阁帖》的“祖本”是根据内廷的墨迹上石的以外,《大观帖》也是根据内廷同样的墨迹上的石,他们的内容除了有个别的不同外,几乎完全一样!而《大观帖》目前尚存有公认的“真本”,也可以说是“祖本”,应该说,完全可以用《大观帖》的“祖本”来作为《淳化阁帖》的“祖本”来使用。当然,由于摹手和刻手不同,神采可能有不同,肥瘦也可能有差异,但字形应该完全一样。虽然历代都说王著水平没有蔡京高,《淳化阁帖》的神采可能不如《大观帖》。但《淳化阁帖》使一些人不满的主要原因是它的选材和编辑问题,主要是选了一些伪帖,还有一些前后年代次序颠倒的、重复的等等,并没有一个人说它的摹手和刻手不好,试想,皇家集全国的力量刻一部帖,怎么可能摹的和刻的不好,甚至找不懂草书草法的人来摹刻呢?

下面,我们就将公认的“真本”《大观帖》作为“标准”,或者作为“照妖镜”,与所谓的“祖本”或者“最善本”《淳化阁帖》相关篇章一个字一个字对照,看看它到底是何路神仙!帖名据容庚《丛帖目》。篇幅所限,有关字型请读者根据有关帖自行对照。

第四卷中的错字:《陈逵书·伯礼帖》中“遣”字;《肖榷书·孝经帖》中“然”字;《褚遂良·潭府帖》中“患”字;《褚遂良·家侄帖》中“更”字;《欧阳询·兰惹帖》中“的”、“渤”字;《欧阳询·静思帖》中“犹”、“饶”字;《欧阳询·足下帖》中“望”字;《李邕书·晴热帖》中“数”、“使”、“使”(前后两个使字);《褚庭晦·辞奉帖》中“辞”字;《徐矫之·春首帖》中“阇”、“便”字;《柳公权·荣示帖》中“权”;《柳公权·十六日帖》中“察”;《柳公权·伏审帖》中“审”、“远”、“使”字。

第六卷中的错字。此卷全系王羲之的字,因《大观帖》今仅存半卷,故只能校半卷。《适得书帖》中“静”字;《阔别帖》中“敬”字;《极寒帖》中“卿”字;《一起帖》中“得”字;《侍中帖》中“侯”字;《清和帖》中“清”、“适”字;《追寻帖》中“伤”、“理”、“下”、“但”字;《临川帖》中“有”字;《知宾帖》中“宾”、“差”、“药”字;《司州帖》中“私”、“福”字;《里人帖》中“肿”、“意”字;《仆可帖》中“仆”字;《定听帖》中“哀”字;《重熙帖》中“勉”、“任”字。

第七卷中的错字。此卷也全系王羲之的字。《秋月帖》中“但”、“暑”字;《桓公帖》中“日数”、“委”字;《长素帖》中“佳”字;《知念帖》中“职”、“辄”字;《长风帖》中“每”字;《谢生帖》中“多”、“疾”、“能”字;《时事帖》中“更”字;《二书帖》中“至”字;《皇象帖》中“皇”、“三”字;《君晚帖》中“君”字;《长平帖》中“告”、“承”字;《太常帖》中“让”字;《贤室帖》中“知”、“经由”字;《舍子帖》中“信”、“能”字;《月末帖》中“君”字;《择药帖》中“谁”、“有”字;《昨见帖》中“无”、“转胜”字;《小园帖》中“动”、“为”字。

第八卷中的错字。此卷也全系王羲之的字。《伏想清和帖》中“桓”、“云”字;《运民帖》中“当”、“叛”字;《八日帖》中“望”字;《不大思帖》中“叹”字;《发疟帖》中“羲”字;《贤内妹帖》中“佳”、“贤”字;《阮公帖》中“时”、“复”字;《增概帖》中“缘”字;《黄甘帖》中“信”字;《尊夫人帖》中“小”字;《日五期帖》中“如”字;《雨快帖》中“转”字;《此郡帖》中“非”字。

以上的字错处都很明显,有的是多一道少一道,大部分是不懂草法的乱绕!《大观帖》没有一个错字,而所谓最善本《淳化阁帖》错达九十处之多!历来考证版本,有时一个字就可下结论,例如,第六卷《司州帖》中的“私”和“福”字,清代著名碑帖专家翁方纲就说:“司州帖,私、福二字可据以辨验淳化之真赝。”何况此三卷半错字竟有近百?难道有可能是什么皇家摹刻的“祖本”吗?还能称的上是什么“最善本”吗?

以上错字中特别需要加以说明的是第七卷《皇象帖》中的“三”字。公认的善本《淳化阁帖》,有所谓的南宋国子监本、肃府本、潘祖纯本,还有《绛帖》等,全是三横。有人说,这个字应该是一个“忘”字,文章才念得通,“三”字念不通。“最善本”是四横,应是“忘”字,其他版本都是三横,只有“最善本”是四横,因此可从此字证明是“祖本”。我们知道,《大观帖》是从墨迹直接上石的,其他的诸种善本也都是从不同时代的“祖本”翻刻的,难道这些不约而同都是错误的,而只有“最善本”一种是正确的?这显然不合逻辑!正确的解释是,这个字《大观帖》等帖是正确的,“最善本”翻刻时多刻了一道,就像第六卷《一起帖》中的“得”字、第八卷《伏想清和帖》中的“桓”字一样,莫明其妙多了一横,是典型的翻刻特征。至于是否念得通,就如董其昌所言:“古帖每不可读,后人强为牵合,深可笑也。”念“三”不通,念“忘”就一定通吗?何况四横就一定是“忘”吗?最可笑的是,《皇象帖》前后总共十四个字,“最善本”把鼎鼎大名的“皇象”刻成“王象”,如果这是“祖本”那就太匪夷所思了!

以上,笔者首先从侧面对买方认定为“祖本”或“最善本”的几条理由进行了驳斥,因为买方的理由说实在的只有这些侧面的理由。然后,笔者设定了一条认定为“祖本”的正面的“标准”,即以真本《大观帖》作为标准。以此为标准,则可判定,上博所购的四册《淳化阁帖》不仅绝不可能是“祖本”和“最善本”,甚至连一般的“善本”也谈不上!为了证明此点,下面,笔者再举出一个有力的证据。

上博在认定所购的第六、第七、第八册三册是“祖本”的最主要的证据之一就是该三册除了经过明末清初的大收藏家孙承泽珍藏过以外(前面已论证过此事不真),还经过清中期乾、嘉时代的江西李宗翰收藏过。现在一般认为,李宗翰是清代最著名的收藏家之一。当时的最著名的碑帖,几乎都被其囊括于自己的手中。例如流传至今的号称天下孤本的“临川四宝”以及真本《大观帖》第二、第四、第五册等。应该说,经过李宗翰收藏的东西,可信的程度还是比较高的,但上博收藏的第六、第七、第八三册是否是真的经过李的收藏呢?是否也像上述的假冒孙承泽的收藏呢?经过笔者的仔细考证,该三册确是李宗翰收藏过的东西,此点应无疑问。但有一点令人百思不得其解,就是没有翁方纲的鉴定题跋。凡是对碑帖略有研究的人都知道,乾嘉时代的研究碑帖的最权威的专家是翁方纲,当时的有名的碑帖的鉴定都是经过翁方纲的首肯的(当然,现在来看,翁鉴定过的东西也不能说百分之百的完全正确,但总的来说,大部分是正确的)。李宗翰恰是翁的好朋友,因此它的东西基本都是经过翁的鉴定的。例如上述的“临川四宝”和《大观帖》,基本上都是翁下的结论。而对一些他认为不太可信的东西,它的题跋基本是出于敷衍的态度简单的几句。例如,上述的上博所购的第四册前面虽有简单的翁的题跋,但显然评价不高,无法与《大观帖》等题跋相比。而他认为假的东西,他是不会题跋的。他在写给李宗翰的信中明确写到:“帖三册收到,容再细看。大约不真,若果不真则不能题,此时且暂留一看即缴。”而上博所购三册恰好没有翁的一个字,这难道还不能说明翁的看法吗?

但有人提出疑问,说是李宗翰购买《淳化阁帖》的时候,翁方纲已经去世,所以没有翁的题跋。实际上,经过笔者考证,这是指李宗翰买另一套潘祖纯全本《淳化阁帖》的事情,而买此四册“上博本”时翁尚健在,而且,对此事非常的关心。以下是笔者发现的几封翁写给李宗翰的亲笔信件的一些摘要,看后就清楚了。

“孙退谷《帖考》原文云:‘余得《阁帖》第六册,有翰林学士院诸印及绍圣三年冬至前一日装题识。’又题云:御府法帖版本云云。今此第六册无其前一跋‘绍圣冬至’云云,所以不明白也。退谷引张尔唯云蔡君谟笔不似,蔡君谟之卒,在绍圣之前三十年矣,退谷不精考耳。此帖纸墨虽旧,然无‘翰林学士院’诸印。若果是二王府本,其距淳化原刻仅一间耳,断无仅足以此胜肃府本者,虽有退谷印、王觉斯书签,尚未敢信其为二王府本也(又《法帖谱系》云,二王府本卷尾无篆书,而此有篆书)。再捡退谷说《阁帖》祖本一条云,向见第六卷、十卷有翰林学士院印及绍圣三年冬至前一日题,据此条则退谷见此题在祖本后,并无指二王府本之说,此则后人装帖者专取其后一跋移置于此明验,是则其帖不必深论矣。此三册自是旧拓,与另一首卷之本相去不远,皆存以备考可耳。既幸快得《大观》,则此不必计较。”

“《阁帖》第六卷尚需详核,未敢即定。”

“《阁帖》虽有孙退谷印,实不足评。以明朝翻刻数本对之,此尚在肃本之下,此册竟是伪充退谷藏者。从前匆匆已看恐未详尽,今细对数遍,实不足存,或将来换佳帖。”

以上所引翁方纲致李宗翰的亲笔信,引自广西师大出版的《沈津辑:翁方纲题跋手札集录》。信件证明,翁方纲不仅看到过李宗翰这三本《阁帖》,而且细看过数遍,评价极低,认为是“伪充退谷藏者”,“实不足存”。最多认为“此三册自是旧拓……皆存以备考可耳。既幸快得《大观》,则此不必计较”。看来,李宗翰买了假货,心中不舒服,还需翁方纲以真本《大观帖》来安慰他。

那麽,目前存世的版本中是否可能有真正的“祖本”或“最善本”《淳化阁帖》存在呢?显然的,是否“祖本”即使不能下结论,但比较而言,“最善本”肯定是有的。如果承认笔者的上述以真本《大观帖》为判断标准的话,则认真比对目前存世的所有善本《淳化阁帖》,与真本《大观帖》最相近的就是旧藏潘祖纯本(故宫藏懋勤殿本与之是同一底本)!该帖不仅错字最少,而且,与真本《大观帖》比较,在卷七《龙保》等帖中,除了该帖与真本《大观帖》完全一样外,其他所有的版本(包括本文所评的上博最善本)都少了几十个字!因此,笔者认为,潘祖纯本(懋勤殿本同)就是存世的《淳化阁帖》的“最善本”!而它几十年前就已经收藏在上海博物馆了!

实际上,《淳化阁帖》在宋时据记载就有三十多种翻刻本,迄今可能已不下百种。本文主要论证其不是“祖帖”或“最善本”,至于它们到底是几种什么本,另有撰文论述。