名称:王宠的作伪与伪作

书法家:薛龙春

分类:书法文摘

备注说明:书法百科知识

王宠(1494-1533),字履仁,后更字履吉,吴县人。虽四十而卒,但其书法得到时人与后人的尊崇。祝允明期盼自己去世之后,王宠能够“狎主齐盟”。1他的学生朱曰藩在他一件作品之后题道:“国朝书家谱系支山之后,其在伊人。2明正德、嘉靖间崛起的吴门书派,王宠乃代表人物之一,与祝允明(1461-1527)、文徵明(1470-1559)、陈淳(1483-1544)并称四家。3

王宠生前虽不售而贫,但死后名满天下,金俊明(1602-1675)称其“遗迹珍重过于文、祝,人争购之”, 4 陈懿典诗有“太原片札千金倾”之句,5 但雅宜书赝本极多,张凤翼(1527-1613)称其“赝书盈市”,千金难求真迹。6 而由于王宠书法手祝允明影响至大,面貌与祝允明颇有相似之处,人们又常常将王宠视为祝允明书法的作伪人之一。这使得对于王宠传世作品真伪的判断变得异常复杂。

本文对于王宠的作伪和他的伪作进行了力所能及的研究,认为他并不具有伪作祝书的可能,而人们常常将之作为王宠典型风格的小楷恰恰并不可靠。

一 王宠的作伪

刘九庵先生是笔者十分敬重的鉴定大家,他于祝允明、王宠的书迹素有研究。所作《祝允明草书自诗与伪书辨析》一文引故宫博物院藏文嘉(1501-1583)致其门下士浮玉一通信札云:

枝山文乃区区求送酉室者,真迹写得极精,至今为酉室宝藏。此纸乃雅宜手摹,非元宾也。《五忆歌》乃吴祈甫所书,写得亦好,近人不能为此。

他认为“从这简短的几行信札中,明确指出的王宠和吴祈甫都曾临摹过伪作祝氏的书迹”,并由此推论王宠乃祝允明伪作的作伪人之一。7 刘先生还举例上海博物馆藏祝允明书《曹子建诗册》,即王宠所临,“其不求形似于祝氏笔法”。8 在《王宠书法作品辨伪》一文中,刘先生又引另外两条材料,进一步判定《曹子建诗册》为王宠所临仿:

王宠跋祝允明草书《古诗十九首》:“祝京兆书落笔辄好,此卷尤为精绝,翩翩然与大令抗衡矣。宠从休承处持归,临摹数过,留案上三阅月,几欲夺之,以义自止。休承再勿假人哉。”9

文伯仁《石湖草堂图》款识:“雅宜先生书法特妙,尝临祝枝山所书《送杨侯入觐序》,以俾元宾,元宾入京携以自随,闲属余补写小图,盖当时石湖草堂故事也。”10

可知王宠又曾经临过祝允明所书《古诗十九首》与《送杨侯入觐序》。但王宠究竟是“有意作伪”,还是“漫作临写”,刘先生觉得未可遽定。11肖燕翼先生《祝允明书法伪作的再发现》一文则完全肯定了刘先生的观点。12

明正德、嘉靖间的苏州,商业发达,人们亦热衷书画收藏,大量伪作亦应运而生。13如王稚登(1535-1612)记文徵明晚岁德尊行成,海内钦慕,“缣素盈尺,喧溢里门,寸图才出,千临百摹,家藏市售,真赝纵横。”14 安世凤(万历癸丑进士)也指出:“希哲翁(祝允明)书遍天下,而赝书亦遍天下。”15 然刘先生所引数条材料,无论是他人议论,还是王宠自述,都明确称“摹”、“临摹”、“临”,而不是作伪,甚至不是仿作。仿作或是伪作的目的在于惑人、射利,揆诸王宠之品行、生活状态以及与祝允明之感情,笔者以为,王宠有意作伪的可能性极小。换言之,他并不具备伪造祝允明书法的动机。

名誉一直被王宠视为性命,在公众表现中,王宠善为雅言,不及猥鄙,16 且不以所学尚人,故人乐亲附之。在他逝后,顾璘(1476-1545)怀念这位故友时说:“清夷廉旷,与物无竞,人拟之黄叔度。尊官宿儒忘年友善,罔不乐其温醇。”17 而刘凤(1517-1600)的一则记载,足见其在利与义之间的断然抉择:“胡守缵宗尤所爱重。人有请宠者,千金欲得其一言,适又当偿进,无以藉,宠竟不顾,麾之。父尤焉。跽谢曰:‘人所为重宠者,能修耳。使自污伤,不乃见轻而又因利之耶?'”18 即使千金在前,加之父亲的怂恿,但要让他做于名节有亏的事,也是绝对办不到的。

王宠一生都很贫困,正德间他从学蔡羽于包山精舍,卒业后筑室石湖越溪之上,以躬耕自给,非岁时省亲不数数入城。由于屡应科举,他耗费了大量的钱赀,所以经常向朋友借债度日,从他与长兄的家书可知,他常常向袁褒(1499-1577)、陈子鱼、缪承祥等友人借贷银两。19 嘉靖七年戊子(1528),他又一次向袁褒借银,并立券为证,由文彭(1497-1573)作中人。券文有云:“借到袁与之白银五十两。按月起利二分,期至十二月,一并纳还,不致有负。恐后无凭,书此为证。” 20 这件借银券后代递藏,归昌世(1573-1645)、赵宧光(1559-1625)、朱筠(1729—1781)、翁方纲(1733-1818)、钱大昕(1728-1804)等人都曾赋诗题品,传为佳话。倘若可以仿造祝允明之书射利,王宠无论如何不会沦落到这样的地步。

祝允明是吴门前辈中对王宠影响最大、同时也是王宠自认为“知爱最深”者。 21祝氏尝作《怀知诗》十九首,怀已故及健在友人十八人,其中独怀王宠二首。 22祝允明去世后,王宠为撰行状,并为书墓志铭。同为嗜书者,王宠对祝允明这位长辈崇拜有加,以为其下笔无所不佳。他不仅曾直接临摹祝允明的书作,且其对晋、唐、北宋的广泛取法亦来自祝氏熏陶。王世贞(1526—1590)曾说:“京兆楷法自元常、二王、永师、秘监、率更、河南、吴兴,行草则大令、永师、河南、狂素、颠旭、北海、眉山、豫章、襄阳,靡不临写工绝,晚节变化出入,不可端倪”,可知祝允明遍友历代,而归宿晋、唐。王宠的取径正是藉允明书法而上攀晋、唐。

《明史》本传记祝允明“恶礼法士,亦不问生产。有所入,辄召客豪饮,费尽乃已。或分与持去,不留一钱。晚益困,每出,追呼索逋者相随于后,允明益自喜”,23尽管祝氏“墨客填门,购之厚直”, 24但他并不贪吝,而是一派名士风度。王宠与之交善,必不至伪作祝书以敛财。

与祝允明一样,王宠在书法上有着自树立的精神,虽然他有临摹祝书的经历,但其目的并非亦步亦趋,更非以优孟混于孙叔敖,而是著意于个人面目的锻造,在他去世之前,还常常以指画肚,因为“祝京兆许我书狎主齐盟,即死,何以见此老地下”。25 以王宠对书法之用心,他所追求的乃是后世的传播,绝非眼前的蝇头细利。

刘九庵先生指《曹子建诗册》为王宠仿本,理由是是作“无祝氏草书豪纵之气,而具遒婉洒落之态”。但事实上,祝允明并非只有豪纵一种风格,张凤翼《跋祝枝山书》有云:“祝京兆作书多似曼倩,高自许可,意在惊人,故每出入晋唐宋间,未免弄一车兵器。然亦投之所向,无不如意。” 26这就说明祝氏面貌众多,但无不心手相应。事实上,祝氏传世作品既有豪纵恣肆的一面,也有端谨详雅、妩媚流丽的一面。以豪纵代表祝允明的全部,窃以为不无以偏概全之嫌。

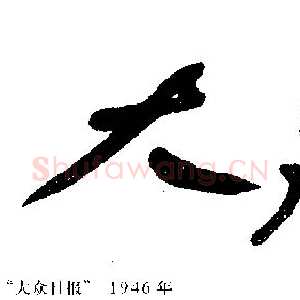

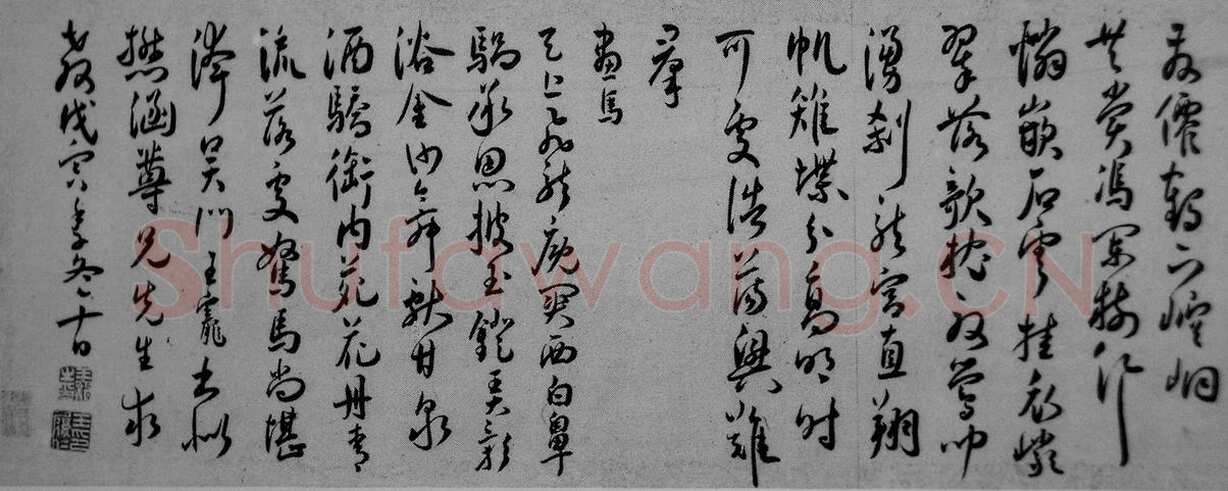

《曹子建诗册》虽无系年,但与祝允明正德丁丑(1517)年四月一日所书《琴赋》用笔运意颇为相近,且款识章草亦祝氏所习书。27《琴赋》拖尾有吴宽跋一则,对于祝氏“笔下尽古人之致”羡慕不已,但自己年老而笔法已定,只能兴望洋之叹。祝允明在识语中谈到此时对唐人李怀琳的取法,他说:“嵇叔夜作《琴赋》,可谓能尽其至者也。李怀琳仿叔夜《绝交书》,甚善,余书此赋少假怀琳腕下布置,虚拟古人用意所在。怀琳为唐时书法宗匠,其立意自不虚也。”图1《绝交书》,唐人就下了断语,是一件伪迹,而且俗态尤多, 28但祝允明却将李怀琳称为“书法宗匠”。

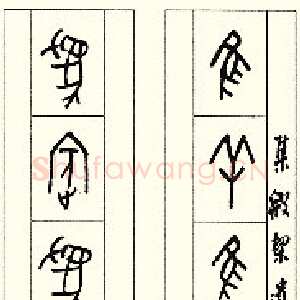

王宠行草之所以与祝允明比较接近,是因为他不仅临摹祝允明,而且与祝氏一样,也取法李怀琳。王世懋(1536-1588)曾洞察李怀琳与祝、王二人书法之关系:

吴人绝重李怀琳书,希哲书十九首古诗及王履吉晚年草法,皆从此出。祝书尤得其丰神;王草“欲”字、“强”字、“穷”字等规仿,不易一笔,他古帖所无也。世人不睹怀琳书,安知二先生书法之自哉?文氏《停云馆帖》虽刻此书,而笔意失真,后得此册,真宋搨本之精者,二先生心印始见矣。29

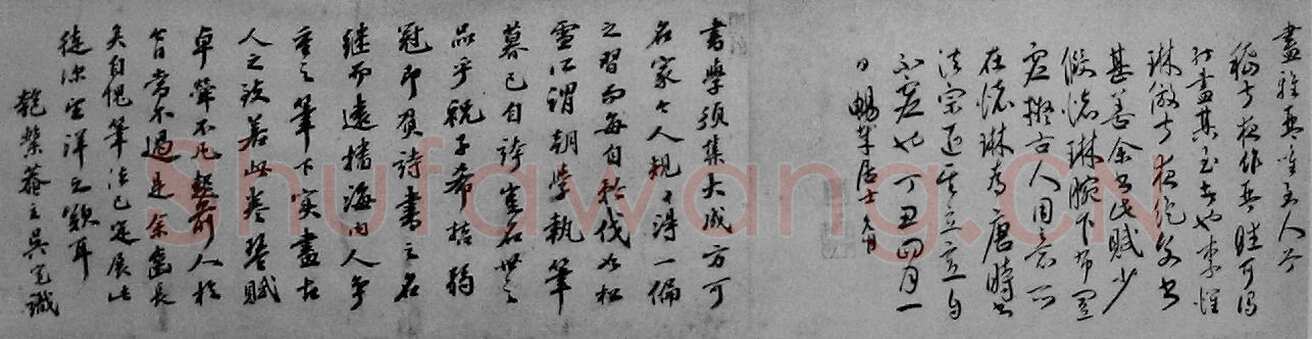

因为王宠学习祝允明的书法,且二人皆学李怀琳,因此,王宠早岁(1518年以前)书风与祝允明此一时期的作品风格最为接近,30图2这也许是我们怀疑《曹子建诗册》为王宠伪作或临作的主要原因。31

但是经过仔细比勘,我们又会发现很多不似之处:1,王宠早期作品字形纵长,此作则体势略扁;2,王宠很少多字连绵,此作则较多牵丝引带;3,王宠取势较为单一,整体上重心偏右,而此作体势变化多端,莫可名状;4,王宠点画简净,运行过程中较少提按,此作则大幅度提按很多,如“华”、“仰”、“当”、“何”、“云”等字;5,此作“行”、“不”、“求”、“山”、“穷”、“声”等字的草写与王宠习惯写法不类,而接近祝氏之典型特征。

通过对王宠作伪动机的排除,与《曹子建诗册》和王宠行草书之比较,笔者以为,将《曹子建诗册》当作王宠的仿本或是临本的说法证据不足。王宠更不能遽定为祝书的作伪人之一。 32