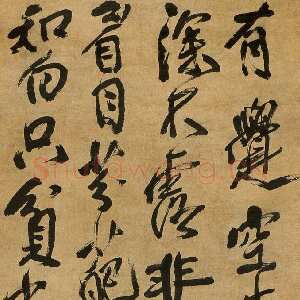

名称:寒山帚谈

分类:书法文摘

备注说明:书法百科知识

赏鉴须见古人真实妙境,又须别名家真差别处;摹仿须见法书真不可到处,又要见自己真能学处。不然皆皮相也,即使学到白首,终是瞎着,总瞒得不知者,瞒知者不得;总瞒得眼前,瞒后世不得;总瞒得他人,瞒此心不得。何谓能学?法度是也。何谓不可到?全其法度是也。一法不具,不成名家,法法皆具,犹然皮相。皮相而往,便不可说。学力到处,自然心开。未到而开者,十九野狐,吾见其人矣。

书法变幻,故自妙境。若无学而变,宁不变也。宋人作诗有禁体,弄出许多丑态。覆车前辙,亦可畏矣。古人谓老年才尽,余则以为学尽耳,非才之罪也。诗文如是,书法亦然。

法书之于字学,如诗有别才,非关学;诗有别趣,非关理;又似八珍之于庖丁,非关服食,而但取其适口;丽人之于后庭,非关伉俪,而但取其适御。是或一道。虽然,创法究竟,又未始不同。诸体法度相关无论矣,但隶、真、草三体之左右倾侧,与篆毫不相关,然世人因习颇便,最难革除。学篆者,须取平分诸篆及左右反体相向诸字,书之薄蹄,翻覆取正,见其欹邪丑态,极力自惩,痛革其失,非翻覆数四,不易得也。要在入门正耳。管直而锋自正,锋正则体不欹。此法不过矫世俗之弊耳。譬人无疾,千金良药,亦何所投。

养身家调身法固严,余以为作字亦尔。身手头足,必须端舒。倚胸俯首,无文士气,作姿摇态,尤为可憎。此身最是一件大器用,器用不调,终非雅调。

学书须彻上彻下。上谓知其本原来历,下谓采其末流孙支。知本则意思通而易为力,求原则笔势顺而易为功。何谓本?字必晋、唐,晋、唐必汉、魏,汉、魏必周、秦篆隶,篆隶必籀斯、邕鹄,此数家又须仿之鼎彝铭识,而后不为野狐惑乱。虽然,为学有二品。其高者,如前说无论矣。急功之徒,则不必然,凡阅一帖,不须字字全仿,但会心处临摹,及胸中未有者记着,若平调文字,即有可观,能自为力,何用彼为。此亦取效之捷径也。

昔人云:能草不能真,无本之学。余因而进之曰:真不知篆,草不知章,隶不知古,而妄作妄议,皆盲儿也。又郑樵云:六书明则六经如指掌。此语其大者耳,如以细,则将退而曰:六书明则诸体如探囊。斯可以概前说。

凡临仿拓本,要须作真迹想。临仿后人镌刻,要须作古人佳帖想。否则瀸染其失处,大谬也。如模糊混杂乃剥蚀误之,挑踢狂肆乃俗学改作。故凡仿一代人书,须致此心于彼时风气中,始不失汉、魏、晋、唐规范。不然名为学古,都成杜撰,即使成就,不过宋、元波折而已。

本原来历为上,支分末流为下。不知本无以下笔,不知末昧于使转。务上则不情,甘下则不典。

学一家书,知其好不知其恶。学诸家书,好恶了然矣。知好不知恶,亦能进德,不能省过。好恶通晓,德日进,过日退矣。

落笔偶侧,不宜更侧,遂成村鄙。使转误重,不宜更重,遂成粗俗。引带偶离,不宜固阔,遂成脱落。偶粘,不宜固着,遂成秽垢。点缀振救处偶大者,不宜益其大;作赘疣偶小者,不宜更贬小。如乌有左右相顾处,偶然参差,不宜更远,遂相龃龉;偶然透错,不宜更进,遂相纷拿。

无意而得处,不可认为村鄙;自然而成处,不可认为粗俗。抑扬顿挫处,不可认作脱误;散诞不羁处,不可认作野狐。此皆神逸妙用,顾其人如何,其造诣如何,其作用究竟如何,未可以一笔一字定其功过也。若通篇赏鉴,便无此失。

运笔谓正侧使转,起伏纤涩。结构谓疏密短长,参差巨细。顾盼谓负抱乘承,引带谓本体连珠。收锋、悬针、垂露。结束、补漏、赘阙。宾主谓有无虚实,可有可无。来历谓字义血脉、笔意原流。体格谓古今名世。韵调谓作用趋尚。意谓正借古俗。义谓古今得失。

作字作绘,并有清浊雅俗之殊。出于笔头者清,出于笔根者浊。雅俗随分,端在于此,可不慎择!入门一蹉,白首茫然。

绘氏将求名家画谱,以难得真本为歉。余曰:画无谱,方得真。客曰:子言若是,那得笔奇?余曰:无谱乃得奇。君所求者奇枝邪,何树不吾师;所求者奇石邪,何山不吾师。展转回旋,岂惟三人,择善在我。常论画人物以容貌不同为良工,何不着想交知贵贱间千百异彩,皆笔端造化,何乃舍真求假,认假为真,下至并真图不得,而专事传摹粉本。此何异不知书法而师字迹,不得真迹而师墨本,不得古拓而师后世翻刻,下至舍古法而效时人书,何异出宫娃大家,而悦颦眉西子?愚亦甚矣。书画一道,因比量详及之。

字尚筋骨,粗犷非骨也,齿角耳,骨在结构;纷拿非筋也,爪牙耳,筋在锋势。一藏一露,雅俗斯呈。

魏鹤山作乡字从邑,世人之效颦者写卿亦邑,识者举以诮之。馀谓岂直一字一人之谬已乎,近时后生见具字三画,并且字亦三,见真字从匕,并直字亦匕;见處字从

,并據字亦

;见

蹂字左出,并内字亦出;见

首倾,他山亦倾;见有右首屈,并左在亦屈之类。书法诲人粗识篆体,余则以为惟其粗识,乃有此误。粗识者,大谬之端也。医道称初知药性者不治。○刘须溪谓魏鹤山好识奇字,讥之曰:六经无一奇字,不可谓其文章无奇也。又见鹤山取篆字施之行草,笑其自苦无益。嗟乎,陋儒浅见,一至此乎!六经何尝不奇,习熟则见其易耳。奇字何尝不易,不习则见其难耳,一谬也。字体原流,同门异派,故草书或取于篆,或取于隶,或取于真,无法不具。世人谓草出于真,此浅俗之见。汉章帝时已好草书,彼时曾有今世之真楷乎?又如其字草作

,天字草作

,鹿字草作

,前字草作

,如是诸文,不由古篆,何以自解?二谬也。书道之乐,无乐如之,至于学古,其乐更多。不知学乐,以苦加人,三谬也。为学日益,古学甚今。不学古,古道几绝。万古长夜,从此而醒。寐者不苏,反骂无益,四谬也。儒家云:一法不通,儒者所耻。以儒讥儒,独举六经,六经而外,更无一法乎?不然也。六经而外,尽付祖龙乎?不敢也。不然而云,浅矣;不敢而云,伪矣。浅且伪陋至此乎,五谬也。

临仿四

仿帖不得不记前人笔画,又不得全泥前人笔画。比量彼之同异,生发我之作用,变化随疑,始称善学。若钞取故物,佣奴而已。即不失形,似屋下架屋,士君子不取。字字取裁,家家勿用,方得脱骨神丹。苟不精熟,势必纪念旧画,杂乱系心,何由得流转不穷之妙,求成就不可得也。

仿书时不得预求流转,预求流转不得其形似,反弄成卤莽。亦不可不预知流转。不知流转,到底不能生发,竟成描写佣工。

临帖作我书,盗也,非学也。参古作我书,借也,非盗也。变彼作我书,阶也,非借也。融会作我书,是即师资也,非直阶梯也,乃始是学。能具此念而作书,即笔笔临摹,无妨盗比,但问初心何心耳。若中道而废,肝胆未易明白。

临仿法书,要明明指出何处不如古人,不妨十数改作,必肖而后已。既能肖,必令熟;若不能肖,又不能自显其不合处,而一时眩惑者,则将权且放下,宜别作字,待后更临。更临不似,如前暂止,三四临摹,无有不肖矣。虽然,此特皮相。皮相既熟,筋骨精髓自然充裕。凡求皮相,以自家临仿之恶札比照法书。凡求筋骨,以他人临仿之佳书比照真迹。凡求精髓,以翻拓古拓之异同相为比照。凡求神妙,以真迹墨本相为比照。如此重重参考,如玉石之辨,无有不矍然醒悟者。○仿书,始不可不拘,后不可不纵。一于拘,不为我有;一于纵,古法全乖。故曲士不情,达士不典。仿大字作小字,欲其拘也;仿小字作大字,欲其纵也。

常言仿大作小,仿小作大,为仿书要诀。更进乎须此仿纵逸帖为修整书,仿修整帖为纵逸书,以至篆、隶、真、草悉相为用,乃是善学。善学者师其意,不师其迹。迹蹂便落野狐中,中此魔便是心腹之疾,去之极难,虽有箴砭,无补毒螫。此无他,从学力来。方自喜不暇,舍其故步,能无吝心,无怪也已。

仿书胜临摹者,心目不敌故也。先泛观后研察者,神貌不敌故也。流览得其精神,摹勒得其形似。得神遗形者高,得形遗神者卑。形失易革,神失难知。为学似倒,成功翻顺。书法云:作字急不如缓。虽然,有说急则失形,缓则失神,未可偏废。视力去就,可以满志。

仿大帖作小楷才不苟且,麻姑坛记是也。仿小帖作大书才见力量,东方朔赞是也。麻姑坛字小而八法具,此小可以化大。方朔赞字大而用减笔,此大可以化小。书法至唐始有轨矩,可以言传,欧、颜尤称楚楚。但欧书无二体,故独举颜帖示人。颜虽近于方俗,然每帖有异,与晋王氏父子殊途同轨。置晋不谈,何居晋人之妙?藏法于韵,可以己力求,不可以人言尽,故姑置勿论。

小大互临,不特使后日事事无碍,且能及时笔笔着力。着力则不苟,无碍遂为腕中神物。