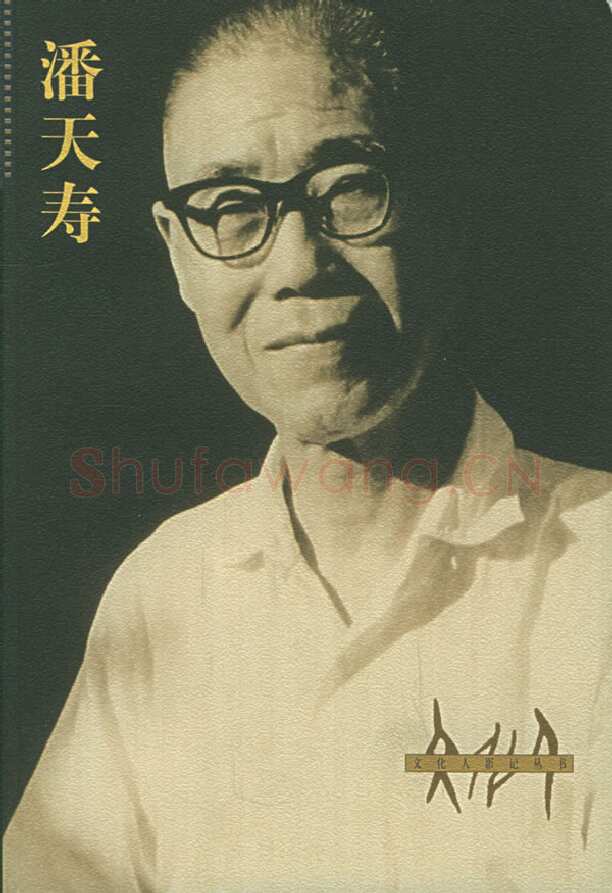

名称:潘天寿生平年表

书法家:潘天寿

分类:书法文摘

备注说明:书法百科知识

几经浮沉

1949年,全国解放。素来不过问政治的潘天寿一改以往不屑于参加社会政治活动的习惯,开始参加一些政治学习和讨论。他对画画的前途充满信心,因为中国共产党是尊重和欢迎艺术家的。

然而,事情并不是想象的那么简单。学校新来的画校长兼党组书记江丰,在一次国画改革讨论会上说:"中国画不能反映现实,不能作大画,必然淘汰,将来是有世界性的绘画出来。油画反映现实,能作大画,是有世界性的。"这番激时的言论让潘天寿暗暗吃惊。他感到困惑,难道自己平生追求的艺术目标竟是一座空中楼阁?年轻的教师也开始善意地批判他,说他的艺术思想是封建社会剥削阶级的腐朽思想,光玩弄笔墨趣味,对革命斗争抱旁观态度。

接着,中国画与西画又合并成绘画系。这次合系已与林风眠无涉,他与吴大羽等人都被指责为用资产阶级形式主义毒害青年。学校里组织专门的讨论会,批判他们的"新画派"。潘天寿也处于两难的境地,新的文艺方针跟他原有的对人生和艺术的理想彼此间有一定的距离,但他愿意为新文艺方针的实现付出努力。他随师生下乡参加劳动,创作了《踊跃争缴农业税》、《种瓜度春荒》等表现农村新气象的人物画作品,为以后国画人物画教学提供了思路。

不久,绘画系又分成彩墨画、油画、版画三科?quot;中国画"由"彩墨画"所代替。彩墨画系极少教授传统技法,对传统绘画的忽视和鄙薄继续充斥着美院。潘天寿等老教授均被排除在教学工作外,只让他们在学校成立的"民族美术研究室"整理民族艺术遗产。

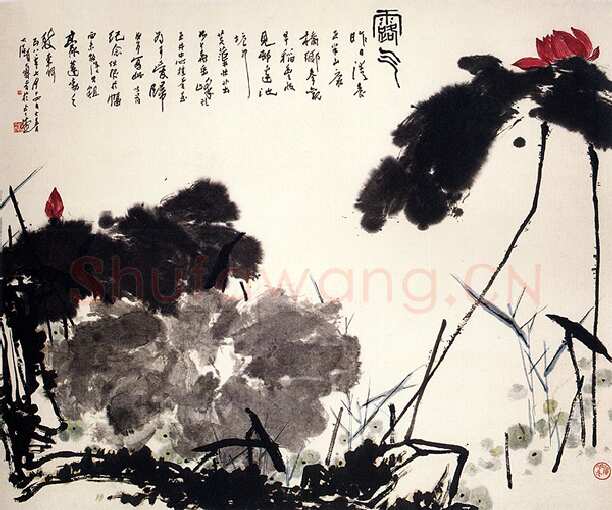

这些老教师怀着对传统绘画的热爱与信心,做了不少荫及后代的实事。50年代古字画市场价格极其低廉,潘天寿与吴茀之等人就经常光顾字画市场或与掮客打交道,为学校购藏了许多有价值的艺术品,这批字画后来成为浙江美院传统绘画临摹的重要参照。此外,他们还编写古代画家小丛书,其中潘天寿编写了《顾恺之》等。后来,在"文革"中这套丛书遭到批判时,潘天寿说,这套丛书虽是大家分工合作完成,但要批判的错误地方都是他写的。虽然没有机会直接参与教学,但潘天寿一刻都未停止过思考中国画的改革和创新,并继续以往在花鸟和山水领域的探索。新的文艺方针明确要求国画要描写现实生活,但国画的传统恰恰不以表现现实生活为长。潘天寿觉得山水、花鸟画也要在题材内容上寻找突破口,从古人那里学技法还不够,要直接面向生活,直接从自然中写生。他和同事们去了浙东名山雁荡,那奇特的山势激发了他的创作欲。回杭后,他一气呵成,创作了《灵岩涧一角》、《梅雨初晴》、《小龙湫一角》等作品。

潘天寿用山水花卉结合的方式创作的《灵岩涧一角》,既不同于鸟瞰式的远景山水,又不同于传统的折枝花卉,让人耳目一新。这幅画成为他艺术道路上的里程碑,使他的艺术又跃上新的高峰。

潘天寿在作大画

在《灵岩涧一角》广受好评后,潘天寿等老画家的处境也渐有好转。加上突如其来的反右斗争,"民族虚无主义"遭到批判,潘天寿这样一贯坚持民族传统,坚持中国画艺术研究的人,受到了某种肯定和赞扬。传统文化再度受到重视。因在中国画界的威望和成就,潘天寿被任命为中央美术学院华东分院副院长、浙江美协筹委会主任,继而又被聘为苏联艺术科学院名誉院士,补选为全国人大代表。不久,全国又掀起了"大跃进运动",艺术界也不能例外,师生下乡大炼钢铁。潘天寿对这一切忧心忡忡,但还是冷静而努力地画着自己的画,在作画与时代环境之间寻求平衡。这一年,他创作了近200幅画,比新中国成立以来创作作品的总数还要多。

中央美院华东分院改名为浙江美院后,吴茀之担任中国画系负责人,将中国画系分成了人物、山水、花鸟三科。1959年月潘天寿出任院长之后,中国画系学生的文学课也大幅度增加,教师们还定期举行中国画展。1961年4月,在全国高等学校文科教材会议上,潘天寿胸有成熟地提出了中国画系人物、山水、花鸟三科分科学习的意见,得到采纳。第二年,文化部在杭州又一次召?quot;全国高等学校文科教材会议",潘天寿进一步提出要设立书法篆刻专业,同样得到采纳。

潘天寿除了坚持中国画系的独立,人物山水花鸟分科训练,还物色师资和收集教材,将古人关于章法构图等零散的画论进行系统的阐释与整理,对国画教学向学科化、理论化发展作出了贡献。

"文革"前的五六年时间里,浙江美院中国画系的教学体系在潘天寿教学思想的指导下逐步臻于完善,成为现代中国画教学史上有着独特意义和价值的体系之一。

1962年和1963年,潘天寿两度在北京举办画展,还移址上海、杭州和宁海展出,获得空前成功。吴茀之、王靖宪、邓白、艾中信等先后撰文高度评价他的艺术成就。1964年,久未归乡的潘天寿以全国人大代表的身份到家乡宁海视察,受到了家乡人民的热烈欢迎。在家乡天明山南溪温泉疗养所,他作诗一首:"踪迹十年未有闲,喜今便得故乡还。温泉新水宜清俗,重看秋花艳满山。"如今这首诗已被镌刻在石碑上,伫立在青山绿水之间,代表着家乡对这位大师的无限纪念。

最后岁月

1966年,史无前例的"文化大革命"爆发,潘天寿成了浙江美院第一批被揪斗的对象之一。他被关"牛棚"的时间长,吃的苦头也最多。但无论哪一次揪斗、陪斗、游街、示众,他从没有怨恨愤懑的表情。他说文革是一场灾难,和自然灾难一样,是无处近期诉和无法控诉的。有一次,他神情庄重地说:"人总是有这么一天的,年纪大了的人倒无所谓,担心的是国家和年轻人。国家的损失无法估计,年轻人失去了宝贵的青春,永远无法补救。"

但就是这样一个曾被苏联专家誉为"艺术与和平的象征、善与美的象征"的画家,竟被诬为"反动学术权威"、"文化特务"以及"国民党特别党?quot;,从"文革"开始直到他去世,"革命干将们"从未停止过对他的折磨。

1968年夏秋,浙江美院的"打潘战役"达到了高潮。《浙江日报》在9月以浙江美院大批判办公室名义整版发表了《文化特务潘天寿为什么能长期独霸浙江美术界》、《秃鹫是特务的化身》等五六篇文章,一下子将潘天寿推上了孤立无援的"断头台"。随后,报纸、广播、大字报、大标语、漫画以及各式各样的小报、刊物铺天盖地而来。潘天寿的家被抄得底朝天,"革命干将们"拉走的书画文稿就有六七车之多,连笔墨纸砚也抄了去。他的作品被列入墨画名单,被人毫不留情地在上面打上各种标记,踩上一个个鞋印。这些罪恶的印记后来再也洗刷不掉,成为历史的永久物证。在没日没夜的折磨下,这位体质强健的老人渐渐垮了下去,以至于憔悴不堪。1969年初,他被押到家乡宁海游斗,就是在5年前,他还是以全国人大代表的身份来家乡视察,而这次带给他的却是无尽的屈辱。他在游斗完回杭州的途中,捡到了一张香烟纸,在背面留下了一生中最后一首诗:"莫嫌笼狭窄,心如天地宽。是非在罗织,正古有沉冤。"回到杭州后,潘天寿再也提不起笔了,他的病情急速加剧。

1971年5月,专案组派人向重病在床的潘天寿宣读了定性材料,即定案为"反动学术权威、为敌我矛盾。潘天寿气愤之极,当晚大量尿血,昏迷不醒。9月4日,老友吴茀之来看望了凄凉寂寞中的潘天寿,两人谈了许久,回忆了许多往事。

9月5日天明前,他突然气喘得厉害,双腿剧烈地抖动,汗如雨下。但他的意志异常坚强,他努力要控制自己的双腿,嘴里还喃喃地说:"我想叫它不抖……不成功,……我想……让它……不要抖……"一代国画大师潘天寿就这样带着"士可杀不可辱"的信念在冷寂的黑夜中溘然长逝。

尾声

1977年9月,中共浙江省委宣布为潘天寿平反昭雪。1978年9月5日,潘天寿去世七周年,"当代著名画家潘天寿追悼会"在杭州举行,《人民日报》、《浙江日报》、《杭州日报》都发布了追悼会的消息。1991年,潘天寿纪念馆落成。1997年3月14日,潘天寿诞辰一百周年纪念日,隆重的纪念活动相继在宁海、杭州、北京等地举行。中共中央总书记、国家主席江泽民亲临北京中国美术馆观看"潘天寿百年精品展",并赞扬他的作品体现了中华民族艺术特色,达到了很高的境界。

时间消解了太多的记忆,但也凸显了人世间很多值得珍惜与深思的东西。潘天寿以其全部的作品和整个的人生捍卫了中国画独立的价值,引发人们去思考中华民族伟大的艺术传统,以及个体在民族文化发展过程中所应承担的责任和应具的信心。

年表

少年

1897年3月14日(农历二月十二日),出生于浙江省宁海县冠庄村,原名天谨,学名天授。

1903年,生母病故。是年夏,入村中私塾读书。文章日课之外,喜欢写字,热心于临摹《三国演义》、《水浒传》等小说插图。

1910年春,入县城正学小学读书,接受西式学校教育,课余喜爱书法、绘画、刻印。

在县城纸铺购得《芥子园画谱》及数本名人法帖,成为他自学中国画和书法的启蒙教材,从此立志毕生从事中国画。

在浙一师

1915年秋,以优异成绩考取浙江省第一师范学校,赴杭州就读。

1918年,师范四年级,为同学作《枇杷图》。

1919年,为同学作《紫藤白头翁》等画。是年,参加杭州"五四"爱国学生游行集会。大约在1919年至1920年间,与刘海粟在杭州丁家山首次相见。

1920年春,参加浙一师进步学潮。夏,毕业,回宁海下正学高小教书。工作之余刻苦自习绘画、书法、诗词、篆刻。为赵平福(柔石)作《疏林寒鸦》、《晚山疏钟》。

1921年,经常临摹民间古旧书画,钻研画论。作《紫藤明月》、《雪景八哥》等画。

1922年春,转浙江孝丰县(今安吉县)高等小学教书。与沈遂贞在孝丰一字阁开书画展,作品中有指墨画。作《古木寒鸦》、《长风白水》、《济公与象》、《秃头僧》等。

在上海

1923年春,任教于上海民国女子工校。夏,兼任上海美专中国画系国画习作课和理论课教师。结识吴昌硕、王一亭、黄宾虹、吴茀之、朱屺瞻,画风向吴昌硕接近,由原先的恣肆挥洒向深邃蕴藉发展。作《秋华湿露》等。改"天授"为"天寿"。

1924年,任上海美专教授,着手编著《中国绘画史》。经常参加各种展览,观摩古今书画,结识先辈名家。着重攻写意花鸟,又攻山水画。作《行乞图》、《垂杨系马》、《狸奴守岁》等画。

1925年1月,在上海完成《中国绘画史》,2月,在杭州写成序言。6月20日,与刘海粟、诸闻韵等教授联名在《申报》刊登启事,接受订件,为五卅惨案中死伤的工人、市民举行义卖画展。 作《晴峦晓色》、《春风淡荡》、《古梅》等。

1926年7月,所编《中国绘画史。由商务印书馆出版。冬,与俞寄凡、潘伯英发起创办了上海新华艺术专科学校。

1927年春,新华艺专招收第一期学生,潘天寿出任教育系主任教授。

在杭州

1928年初春,应邀担任杭州国立艺术院中国画主任教授,兼书画研究会指导教师。自此一直定居杭州。同时兼任上海美专、新华艺专等校授课教师。

是年冬,与王一亭、刘海粟在名医徐小圃家宴请日本画家桥本关雪。桥本关雪与他笔谈:"南画创于中华。可惜我不是中国人,不在中华长大,对各地名胜古迹观光机会不多,每隔一二年便来旅行写生一次,以弥补缺陷、增强修养。"潘天寿在归途中对刘海粟说:"我们生在中华真是三生有幸。桥本很用功,一心想继承我国南宋诸大家的神韵,可惜感情欠深沉,下笔仍是岛国人本色,作品回味不多。我们要奋力笔耕,不能让东邻画家跑到我们前面去啊?作《绯袍》、《青山白云》等画。

1929年春,赴上海参观唐宋元明古画及石涛、八大专题展,作《读八大石涛二上人画展后》诗。是年夏,参加艺专组织的访日美术教育参观团,走访了东京美术学校,帝国绘画馆、博物馆等机构,了解日本艺术教育情况。作《鸡冠八哥》、《西湖秋色》。

1930年,作《观瀑图》、《幽谷图》。

1931年,参加"艺苑"画展,作品《兰花》收入美术展览会专号。作《江洲夜泊》、《石壁飞瀑》、《山居图》、《霜天暮钟》等。

1932年,与诸闻韵、吴茀之、张振铎、张书旂等组织"白社"国画研究会,主张以"扬州八怪"的革新精神从事中国画创作。曾先生在上海、南京、杭州和苏州等地举办画展,甚获好评,并出版二集《白社画集》,其中收入了潘天寿的《江洲夜泊》、《梅兰竹石》、《赠悲鸿鱼鹰图》、,芭蕉雄鸡》、《穷海秃鹫》、《石梁飞瀑》、《松壑鸣泉》等作品。10月,参加"新华艺专教授近作展览"。

1933年,作品参加徐悲鸿在法国巴黎主持的"中国近代绘画展览"。10月17日到22日,"白社"第二届画展在中央大学礼堂举行。修改《中国绘画史》,编写《中国书法史》初稿。作《夕阳山外山》、《鳜鱼》等作品。

1935年春节,"白社"第三届画展在杭州开幕。加入朱念慈所创"莼社"。9月,参加"百川画会"。作《江洲夜泊》、《山居图》。

1936年,所编《中国绘画史》经修改后再版,列入"大学丛书"。8月,"白社"第四届画展在苏州公园图书馆举办。作《梦游黄山》。

抗战至解放前

1937年4月1日,潘天寿作品《墨猫》、《行书立轴》在南京美术陈列馆举办的"第二届全国美术展览会"展出。《江洲夜泊图》在"中国画会第六届展览会"展出。