名称:沈曾植书法评传

书法家:沈曾植

分类:书法文摘

备注说明:书法百科知识

同其他朝代一样,消王朝也经历了出盛世到衷世的转变。道咸之间,虽有中兴,但亦隐伏着深刻的社会危机。同光年间,社会黑暗,吏治腐败,民生凋敝,道德沦丧,学术衰微。鸦片战争的后遗症与西方列强的持续入侵相互夹攻,内忧外患,错综复杂,大一统的局面遭到了前所未有的破坏。这是一个不幸的时代,是一个既杂乱无章又有些散漫自由的时代。

一代书法大家沈曾植就诞生于这样的时代。他的一生经历了戊戊变法、洋务运动、张勋复辟、辛亥革命、新文化运动等一系列历史事件,见证了晚清时期所有凄凉与萧杀。他的一生是在国运日衰与世风日下的泥淖中度过的。

一 生平与治学经历

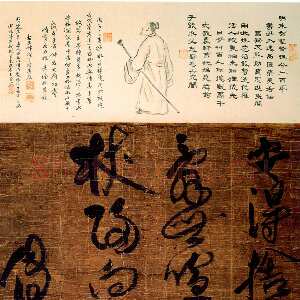

沈曾植(1850—1922年)字子培,号乙庵,晚号寐叟,别号甚多,有:薏庵、檍盦、乙僧、乙叜、释持、寐翁、睡翁、?香病叟、孺卿、皖伯、宛委使者、菩提坊襄病维摩、梵持、建持、持卿、其翼、随庵、守平居士、谷隐居士、浮游翁、楚翅、东轩、东轩支离叜、灊皤、灊庸、袍遗、东湖盦主、媻者薮长、姚埭老民、紫藟癯轩、癯翁、东畴小隐、逊斋、逊翁、巽斋、遯叟、李乡农、餘斋老人等等。浙江嘉兴人。其祖父沈维鐈,进士出身,官至工部左侍郎,人称“小湖先生”。曾国藩是他的学生,著有《补读书斋遗稿十卷》。曾五任学政,务尚有用之学,一生校刊之书颇多。可惜的是沈曾植八岁时,其沈宗涵逝世,家道衰落。他从小跟母亲诵读唐诗,通音韵之学。虽因家贫,而读书之志,未尝一日废过。在孙春洲、周克生、王楚香、俞幼珊、高儁生、秦皖卿、阮际生、朱厚川、用饬侯、王莘锄、罗吉孙及长兄沈曾棨的指导下,“尽通国初及乾嘉诸家之说”(见王国维《沈乙尽先生七十寿序》),逐立“修身、治国、平大下 个人产”大志。

沈曾植在《定庐集序》中称:“少孤,独学天友。所由粗识为学门径,近代诸儒经师人师之渊源派别,文字利病得失,多得之武进李申耆及吾乡钱衎石先生文集中。两先生,否私淑师也,而钱先生同乡里为尤亲。”稍长研究史学掌故,潜心于律法与舆地,李慈铭的评价是:“钩贯诸史,参证舆图,辨音定方,具有心得。”(见《越缦堂日记》)他在乡试时.有关舆地的答卷为翁同和所激赏,视为通人。1880年(光绪六年),他考中进士,供职刑部,精研古今律法,著有《汉律辑存》、《晋书刑法志补》等书,薛允升推为律家第一。之后,他出任总理各国事务衙门(即今外交部)章京,主管俄国事务,因而,益究四裔舆地之学,于辽、金、元三史,创获颇多,声名远播。1893年,俄罗斯使臣喀西尼以《唐阙特勤碑》、《突厥苾伽可汗碑》、《九姓回鹊受里登汩没密施合毗伽可汗圣文神武碑》影印本,求沈曾植翻译考证,沈作三碑跋博得众人认同。此事后来广为流传,西方学者也多加以引用。在沈曾植一生的著述中,有关舆地之学占了很重要的部分,计有《元秘史笺注》、《皇元圣武亲征录校注》、《岛夷志略广证》、《蒙古源流笺证》等十余部。

在北京任上,与其弟沈曾桐治珠算,享有盛名。相与交往密切者有文廷式、康有为、袁爽秋、朱一新、陶濬宣、杨守敬、汪康年、梁启超、盛伯熙、黄仲强、徐世昌、王鹏运、袁世凯、’梁鼎芬、邹代钧等。四十岁后,深究焚学,会通儒佛。晚年因经济拮据,在沪上鬻书自给,时间约在1919年前后。《清史稿》称:“曾植为学兼综汉、宋,而尤深于史学掌故。”此说略显简单,其门生王国维曾有过较为客观的总结,兹迻录如下:

“先生少年固已尽通国初及乾、嘉诸家之说,中年治辽、金、元三史,治四裔地理,又为道、咸以降之学,然一秉先正成法,无或逾越。其于人心世道之污隆,政事之利病,必穷其原委,似国初诸老。其视经史为独立之学,而益探其奥安,拓其区字,不让乾、嘉诸先生。至于综览百家,旁及二氏,一以治经史之法治之,则又为自来学者所未及…。夫学问之品类不同,而方法则一。国初诸老,用此以治经世之学;乾、嘉诸老,用之以治经史之学,先生复广之以治一切诸学。趣博博而旨约,识高而议平。其忧世之深,有过于龚、魏,而择术之慎,不居于戴、钱。学者得其片言,具其一体,犹足以名一家,立一说。其所以继承前哲者以此、其所以开创来学者亦以此。使后之学术,变而不失其正钨者,其必由先生之道矣。”(见《沈乙庵先生七十寿序》)

因受李申吾与钱衍石的影响,沈曾植做学问向来注重经世致用。时值清末变法,整个社会体制与思想风气都发生了重大的变化。当时的“新学”与“旧学”之争是非常激烈的,一些先进人士纷纷向西方寻找真理,其代表人物便是康有为。沈曾植与康有为交往密切,曾为其发动公车上书出谋划策,但在行动、性格上又颇多不合,两人始终是若即若离的关系。沈曾植在思想上比较务实,又兼有儒家学者的风范,主张循序渐进,反对狂飙式的社会变革。值得一提的是沈曾植在1878年结交广东名宿陈澧,1898年入张之洞幕府,执掌武昌两湖书院,这两份经历对他一生祟尚“中学为体、西学为用”的思想起到了潜移默化的作用。张之洞推行洋务运动,善用权术和智慧作折衷新旧之论,沈曾植非常拥护。张对沈亦甚为器重,称沈为“凤麟”,有“平原宾从儒流少,今日天骄识凤麟”句。沈氏曾力陈假英款造铁路,劝翁同和开学堂讲新学,主张开设银行,开矿挖煤,派遣留学生,办造枪炮厂等等,无不赞成新政的。事实上,他的这些设想在晚清接二连三的政治活动中,影响力是很小的。沈曾植以忧世的心情做学问,终究不济世用。王蘧常先生在《沈寐叟年谱》中称其晚年:“日惟万卷埋身,不逾户阈,及闻国事,又未尝不废书叹息,欹觑不能自己。”一代硕儒那悲惨的身影跃然纸上。

在仕途上,光绪六年成进士,供职刑部十八年,先任贵州司主事,进为员外郎,后转江苏司郎中。迁任总理衙门章京,外简江西广信知府。由于柯逢时赏识,调任南昌府知府。后攫为安徽提学使、布政使,并护理巡抚。最显赫的是张勋复辟时,任学部尚书,但没几天,复辟失败了。总之,沈曾植虽硕学鸿才,而察吏理财,运用权术,非其所长也。或许是性格使然,或是清朝统治走向衰亡的征兆。

不过,在沈曾植任官经历中,有几件事是极其辉煌的:一是1895年,与康有为、陈炽、丁立钩、王鹏运、袁世凯、文廷式,张孝谦、徐世昌、张权、杨锐及其始沈曾桐在北京开强学会,开风气之先;二是1900年,因义和团起义闹事,沈曾植与刘坤一、盛宜怀、张之洞、李鸿章等人密商保护长江之计,所谓“东南互保”也。这其中,沈曾植出力甚多: 三是1901年,出任上海南洋公学(今上海交通大学)监督,兴办教育:四是1906年,东渡日本考察学务及文物制度,接触了许多新思想;五是1907年,在安徽设存古学堂,借鉴外国大学高等教育制度,实行“有研究而无课本,有指授而无讲解”的教学方法。他曾与杨仁山创佛学研究会,与欧阳渐创设支那内学院。凡此诸事,均反映了沈曾植的智慧与才能,也因此而奠定了前清遗老中大先辈的地位,人称他为“旧时代旧人物之鲁殿灵光”,一点也不为过。

辛亥革命后,隐居上海,与诸遗老成立超社,以吟詠书画、校藏图书遣日。相与交往者,多是性情相投的朋友,如郑孝胥、姚文藻、张尔田、孙德谦、王国维、罗振玉、陈宝琛、劳乃宣、梁鼎芬、缪荃孙、刘琛廷、李瑞清、陈衍、汪容甫、吴庆纸、朱祖谋、刘承干、陈夔龙、吴昌硕、李审言、王秉恩、王乃微、张元济等等,其中有许多人是张勋复辟时宗社党的成员,笃于故主,始终不渝。

综观沈曾植的一生,学术与政治紧密地联系在一起。他有心政治上施展抱负,却未遂愿,反而成就了在晚清学术上的领袖地位。其门生谢凤孙在《学部尚书沈公墓志铭》中认为是“砭古箴今,轶前启后”。连日本的西本白川、内藤湖南,法国的伯希和都非常推祟。就具体而言,除了上述史学与舆地方面外,还有佛学、经学、考据、道藏、诗学等方面的成就。佛学方面如说佛大先即是佛陀斯那;如谓小乘极深研几,影响大乘;如说“象山从宇宙两字悟道,所悟之道为太极,极似华严法界观,终不肯说物字,由今日言之,可

谓之为儒家之唯心论”。经学方面如言儒家重耻辱之义;考证方面如说《韩奕》诗“其追其貊”之“追”,用追、狄音和,翟、狄通用,翟从佳声,佳、追同部,证明“造”即是“翟”。道藏方面如考订五斗米道的来源,《太平经》的源流。诗学方面,他被推为“同光体”的代表人物,主张学诗要通元嘉、元和、元桔三关。等等。(注:有关这方面,钱什联先生在《梦苕盒论集》中有过详细的论述,此不赘述。)成果丰硕,识见宏通,著作等身,在清季实难其匹。

历代儒家学者都有参与政治,发挥其作用的传统,孔子周游列国,亦只发挥教宵家的作用,贝何况后来者。因为相对于政治权力游戏而言,儒家的理想是纯净的,又是相对软弱的。难怪朋适要将“儒”的语源考定为“柔”,这是发人深省的。就本文传主沈曾植而吉,其令人敬畏的地方就在于朴素平淡,他不想借助于非凡的、虚饰的、激烈的行为来突死自己的形象。他获得了同时代的人以及后人的尊崇,就在于他身上所发现出的超人的力量、坚强的毅力以及儒家学者所惯有的内圣外王精神。

二 书学思想

嘉道以后,由于大量古碑版器物出土,兴起了金石学,小学家金石家大量涌现,影响到书法领域,更是书风为之一变,出现许多擅长写碑风格的书家,如洪亮吉、孙星衍、桂馥、伊秉缓、何绍基、邓石如、赵之谦、吴让之等等。与此相呼应的是书学界则出现阮元的“北碑南帖说”,提倡学碑。再经包世臣的阐扬,蔚然成风。至清末康有为一出,尊碑抑帖之说臻于顶点。风气使然,沈曾植也主攻北碑。值得一提的是沈曾植在戊戍变法后,曾力劝康有为著《广艺舟双揖》。由于康有为的影响力和《广艺舟双揖》一书的煽动性,把当时康有为周围的一些思想给淹没了。

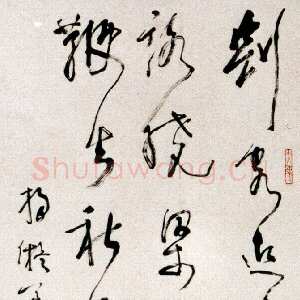

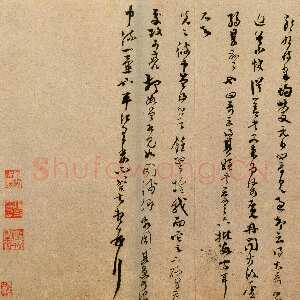

沈曾植自认为书学优于书功,遗憾的是他未能像康有为那样写出较为系统的著述。现在所能见到的仅《海日楼题跋》、《寐叟题跋》及给一些友人的信札中的片言只语,多为有真知灼见的经验之谈。

沈曾植书学思想前后经历了几个阶段的变化:早年受包世臣的影响,骂信黄小仲的“始艮终乾”和包氏的“中画圆满”之说,于用笔的方法用力甚多,对唐代的张怀瓘《药石论》中的“一点一画,意态纵横,偃亚中间,绰有馀裕”最为心仪。中年由帖入碑,嗜张裕钊的书法,对《张猛龙碑》、《高湛墓志》、《敬使君碑》等碑非常推祟,于结体注意颇多。光绪壬寅以后,他渐渐地将精力转到书画上面。但那时他对帖有些生疏,在《旧拓圣教序跋》中自认为“性乃不近”,可推知其心绪了。晚年则碑帖相融,讲究会通,沉

潜于古今媲变之理,持论精微,常发前人未发之论,如他在给门人谢凤孙的信中提到“冬心开顽伯之先”;又如他在《菌阁琐谈》中提到“李斯亡篆以简直,中郎亡隶以波发”;又如在《护德瓶斋涉笔》认为,“西汉未隶石刻间杂为正书”;又如称金文中的楚人书,到《校官碑》。到王大今,“吴、会书自有一种风气,略近中郎,而益畅上风。《谷朗》、《爨碑》,皆其遗韵”;又如他认“李怀琳之《绝交书》、孙虔礼《书谱》,皆写书之变体,其源出于《屏风帖》。”等等。

沈曾植为学兼及汉宋,于书学既重考证及相关的历史渊源关系,亦注重书法形质与情理的体会了解。他留下来的有关书法题跋大多属于考证辨别碑帖源流的札记,从中还是能看到较为系统独到的书学观点。在重历史渊源关系方面,于下面诸跋中可以看出:

上虞罗叔祖影拓□氏旧本,.此是真面目,笔意风气,略与《刘玉》、《皇甫鳞》相近,溯其渊源,盖《中岳北岳二灵庙碑》之苗裔。 一一《张黑女墓志跋》