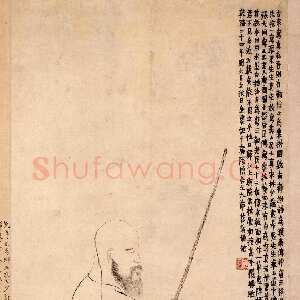

名称:龚贤书法研究

书法家:龚贤

分类:书法文摘

备注说明:书法百科知识

五、龚贤画风与书风的关联

龚贤绘画一般被划分为早、中、晚三期,对应的风格大体为:简笔(白龚)→新积墨法(黑龚)→简笔+积墨(黑龚),中晚期山水为龚氏成熟期代表风格(如萧平、美国吴定一所论)。萧平认为龚画由“白”至“黑”的转变(即早期到中期画风的过渡)约在40多岁时;60岁前后其笔致由紧转松,由紧拘谨严稍转为松放纵逸,应作为第三期即晚期画风的启端。吴定一认为龚贤中期绘画肇始于17世纪50年代末,而中、晚期画风的分水岭在1679年左右。美国学者高居翰也认为“到了1650年代中期,龚贤已开始为自己的线条结构赋予实体感……”(51)

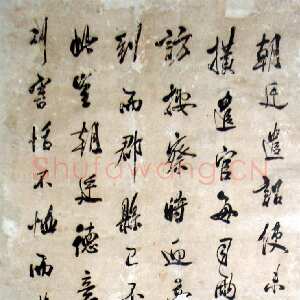

笔者主张的龚贤书法早、中、晚期分界:一为1660年代初至1665年,一为1680年代初期。如此,龚贤画风分期与书风分期大体相重合,这也透露了龚贤山水画与书法创作上的密切关系。龚氏书作的各期特征为:早期随意、无定法,中期严谨守法,晚期有节制地自如挥洒。梳理并对比龚氏同时期的书作与画作,可以看出相似的创作理念和形式特点贯穿在他的书、画创作中,亦即同期的书、画作品具有某种类似的艺术理念和形式特点,这种倾向尤其体现在中、晚期创作里。

(一)龚贤早期山水画多简单勾勒,皴染较少,被称为“白龚”,他奉行乃师董其昌倡导的南宗山水观念和创作理路,画宗董(源)、倪、黄一脉,也师法董其昌及同时代的邹之麟、恽向、杨龙友等画家,特别钟情于那种直写胸中臆气的简笔文人写意画。他的早期山水画作以《清凉台》(20多岁时作)、《江山林屋图卷》(苏州博物馆藏、35之前作)、《疏木茅屋图轴》(30岁左右所作)、《列巘攒峰图轴》(38岁作)等为代表。

龚贤早期书法有明显的王羲之、颜真卿等人的痕迹,此期的画跋、题识写得放纵随意,不忌侧锋、露锋,面孔较多,但未形成固定的个人书风。

(二)17世纪50年代中后期,龚贤渐渐舍弃简笔画一路风格,取法的重点转向元吴镇、明沈周及米家山水,山水画法由写意转向探寻繁复技法的“写实”之路,繁复技法即是通过对层层点染的墨法的探索而形成的在山水画史上富有特色的新积墨法。他自简笔写意转向对景物逼真描绘和对宏大严谨构图的关注,日益重视写景之“法”,创作理念集中在探究山水之“理”、自然之“理”。这也是龚氏中、晚期山水的特点。(52)

新积墨法源于米家山和吴镇点法。吴镇善用点苔法又坚守中锋用笔,龚贤这一时期受吴镇中锋笔法启迪,开始将点法作为其新画法探索的基础,而避开同为元四家之一、他之前崇慕的倪瓒的侧锋法。在《龚半千课徒画说》里他常提到吴镇:

“此学吴仲圭法。仲圭别号梅花道人,此点遂谓之梅花点……纯用中锋点,点欲圆。”(53)

“龚贤对吴镇传统的兴趣导致他发展以点子为主的技巧。”(54)这样的点厾加层染成为龚氏积墨的基本形式构成之一,以深浅不一的墨的点染为主而不用传统皴法去表现景物丰富的质感,成为龚氏成熟期山水的基础技法。

1650年代后期开始,龚贤致力于对景物做细致、真切的描绘,这和他受吴门画派(主要是沈周)以及当时金陵一些讲求逼真描绘的画家的影响不无关系。(55) 从这时开始,龚贤表现出对师法造化的极大热情:

“古人之书画,与造化同根,阴阳同候,非若今人泥粉本为先天,奉师说为上智也。然则今之学画者当奈何?曰:‘心穷万物之源,目尽山川之势,取证于晋、唐、宋人,则得之矣。’”(56)

在课徒画稿中龚贤就曾有过“我师造物,安知董黄”的豪言。他取南京一带的峰峦水景,描绘了一幅幅可登、可涉、可止、可安的动人景象。他的积墨法是他对墨分五色的独到理解和运用,他以层层的墨色让山石在日光或月光下呈现出不同寻常的质感和光感,也让水面迷漫了不一样的云气、雾气、岚气。

龚贤中期绘画技法上讲求工整谨严,他自称为“工画”,并谈到这种画法的技巧,“若工画必由浅而加深。”(57)他以新积墨法为形式主体的中晚期山水,有大量巨幅宏制,很有北宋人大山大壑、磅礴宏大的气势,他因而被誉为当代之范宽(“沉郁浑莽……今之范华原也。”)人们从他中期的《千山万壑图》、《墨笔山水通景屏》、《云峰图》、《溪山无尽图》等画作中能够感受到山水画中久违的撼人心魄的力量。

龚贤特别强调中锋行笔和遒劲的笔力:

“惟中锋乃可以学大家,若偏锋且不能见重于当代,况传后乎?”(58)

他羡慕吴镇笔下坚挺的线条,也常赞誉沈周:

“石田晚年笔力遒劲,文章折节下之。”(59)

“石田取法宋元而得力于大米者居多,故墨丰笔健……”(60)

我们讨论龚贤中期书风时提到该期书作遒劲的笔力和坚挺、俊拔的笔画,这一时期龚画、龚书在点线上都有着类似的写书原则,即讲究线条的骨势力感,并加以严谨的运控。萧平在分析龚贤一件山水册(作于1669年、台北故宫博物院藏)时,认为这件以勾皴为主的画作提供了龚氏50岁前后的用笔真相:“那就是偏于细挺的线描。为此,他需要使用锋颖偏长的硬毫,作画时提锋使转,多在用笔上作文章。”(61) 这也为研究龚氏中期书法用笔方式及工具特点提供了帮助,使用硬毫写出的“细挺”、劲拔的点线也呈现在他中年的字迹里。他中期书作往往使用硬毫笔,这显然有助于王右军式的棱骨塑造,也有益于内敛、规整字势的把握。

前文说过龚贤中期书法“雄强超逸”“而不失矩矱”,严守传统规式,在尚质、尚方、尚力的同时又能求取诸多变化。龚贤中期画作、书作不约而同地显现出谨严的形式感和对“法”、“理”的倾力表现。

(三)龚贤60岁前后的山水中发生了某些情趣变化重新表现出对简笔文人写意的推崇。龚贤晚年曾说:

“画必综理宋元,然后散而为逸品。虽疏疏数笔,其中六法咸备……孟端、启南晚年以倪、黄为游戏,以董、巨为本根。吾师乎!吾师乎!”(62)

龚贤晚年许多册页里少了宏大的全景式构图和严谨的点线,多了潇洒的挥写和笔情墨态的表现,笔致由“紧”而“松”。由中期强力的点染、积墨到晚期对简笔写意的重新青睐,龚贤似乎又回归到正统理念,即董、巨、倪、黄南宗正脉山水,但他没有简单地退回到早年“白龚”画法。他仍然创作一些宏幅巨制,如1679年的《赠长翁山水卷》、1682年完成的《溪山无尽图卷》、1682年的《江村图》、1685年的《木叶丹黄图轴》、1688年的《山水卷》等。两种表现手法实现融合与平衡,“‘松’与‘理’结合在一起。在他晚年不管他的笔是多么松弛,他画中的树石总是合‘理’。由于他中年写实的造诣,使他的晚期作品既有深厚的笔墨功力,又有立体感。”(63) 因而,晚年的回归是一种升华,是中年求索写实、求“理”、求“法”基础上的提升。

吴定一认为:“如果从1679年‘伴翁’册页算起到1689年为止,龚贤晚年的减笔文人画风仅仅持续了十年。”(64)

富有意味的是,龚贤第三期即晚期书法持续了八九年的样子,与他晚期画风在时间上亦大体相合。如前所述,龚氏晚期书法进入自由挥写的境地,笔致亦如同期画作那般变“松”了,变得有些“放纵”了,控锋活范起来,显得飘逸灵动多了,因而,“情”的抒发取代了“法”的呈示。这时,心手无碍的痛快书写成为创作时的最大渴望。更为重要的是,晚期这种写法已具备了鲜明的个性色彩,后世直将晚期风格作为龚氏典型风格。龚贤书法个性面目确立晚于其山水画个性面目的确立,也许是因为在龚贤心目中画事的分量高于书事吧。

《溪山无尽图卷》跋文脱离了“法”的严肃而显得灵动多变,与《溪山无尽图卷》画作本身森严有序的制作程式形成对比,同期的纯书作则在形式面貌上保持着一致性,晚期一些册页里字、画间能融合协调,如《龚野遗山水真迹册》(北京故宫博物院藏、画八字八)、纽约大都会博物馆藏1688年作《山水精品册》等,这一类“书画合一”之作,可以代表龚贤晚年艺术创作理念与情趣的变化,这种变化同时出现在其山水画和书法里。

龚贤作为职业画家,以极大的精力投入山水画创作与研究的同时,在书法上也下了不少工夫,从不同阶段龚贤对传统法书用力点的不同、以及不同阶段龚书面貌的变异,可以看出他对书法相当认真和用力,而且,他在画与书的审美创作上有着不少相同的理念,因此有了形式技巧使用上的同步性。