名称:龚贤书法研究

书法家:龚贤

分类:书法文摘

备注说明:书法百科知识

四、龚贤书法分期及代表书作

第一期,即早期,1660年代中期之前

一般认为龚贤现存最早书迹为美国高居翰所藏画《清凉台》题款,仅“清凉台,龚贤”五个楷字,有魏晋小楷风格。《清凉台》为龚贤20岁左右时所作。(36) 作于三十岁左右的《疏木茅屋图轴》(无锡博物馆)款署“龚贤”二字,字形纵长。38岁《列巘攒峰图轴》、39岁《自藏山水轴》、40岁《山水图册》等题识,书风本于王羲之和颜真卿,另外也略有米字痕迹。《列巘攒峰图轴》题款粗放沉实,竖画和捺笔特别粗重,受颜字影响明显。龚氏后来那富有特色的右捺在当时还是传统写法。早期的后半段向右军极力靠移,讲求骨势感、力度感,同时追求点线的各种对比关系。

龚贤早期应该习过隶书及章草,以致在他早期行书中留下一些令人瞩目的用笔细节,即富于隶书或章草特征的长横画、长捺等笔画:位于单字中部或末笔的长横画常做隶书式的出锋写法,横画末端顺锋扫出而不做楷体的顿驻或行书的转势;一些重笔卧捺也如此处理。另外他早期的“眉”等字常做篆隶式结构。这种隶书、章草意味在川博藏《龚半千课徒稿》、《画苑名家》、《论画》,台湾藏《论画册》及上博藏《山水图册》(1657)等墨迹、画跋中均有显现。此外,龚贤晚年独特的楷字中亦加入少许篆隶结构。

关于龚贤20岁至38岁间(自《清凉台》至《列巘攒峰图轴》)的书艺,目前极少有书迹能佐证期间实情,台湾藏《论画册》(37)似为龚氏30至40岁间作。至于其38岁至48岁(1665年龚氏48岁、即中期书风的起始)间的书作,以下作品或多或少能给出一些参考:《自藏山水轴》、《山水图册》、川博藏《龚半千课徒稿》系列墨迹等。

龚贤早期书法面目较“杂”,写法不很固定,不成体系,也未形成自家风格。这一时期的行书有时行笔急促,点画随意,比如一些课徒稿、论画札记等。

早期主要书作:

《清凉台》题款(美国高居翰藏) 20岁左右作,楷体5字,目前所见龚贤最早的字迹。

《列巘攒峰图轴》跋(台北S.H.HWA藏) 1655年,行书5行,凡37字。

《自藏山水轴》跋(北京故宫博物院藏) 1656年,画102.7×51.5cm,行书长跋。

《山水图册》跋(上海博物馆藏) 1657年,画12页,每页22.8×30cm,第12页为题跋。

《论画册》(台湾藏) 约30-40岁间,字间有些燥动感,为早期行书面貌,其中“眉”、“画”等字的结构与之后写法不同。

《龚半千课徒稿》、《画苑名家》、《论画》(四川省博物馆藏) 约30至40余岁。“课徒稿”应为40多岁书;“画苑名家”、“论画”似早于“课徒稿”,与台湾藏“论画册”风格很接近,或为同期作。

第二期,即中期,约16651682年前后

如上所述,在早期后段,龚贤取法传统的重点转向王字,特别是“集王圣教序”,风格逐渐转向朴质、方硬、遒劲,但笔画略粗于“圣教序”,这种写法被龚贤作为固定形式使用了较长一段时间(至少十六七年)。1665年《自书七言绝句册》(上海博物馆藏)可以作为龚书中期书法的起始之作,因为此前几年、即1660年代初期(他寓居扬州最后几年)的书作目前较少见,所以暂以《自书七言绝句册》作为龚书中期书风的开始。

《龚半千课徒稿》中说:“笔法宜遒劲,遒者柔而不弱,劲者刚而不脆。”(38)

虽为论画,与书法用笔不无关联。龚贤中期书风即突出了遒劲和瘦硬方正之势。严守传统法度与范式,着力于骨势、力度的刻画;方笔直势,点画劲爽,转折处或直折或圆转交待得很分明;字取正方形,不似晚期那样纵向拉长单字(其实龚书一直以正方字形为主,纵长的字势只是在他晚年的七八年间出现),字势内缩,绝不放纵点画外逸;结构和笔势都显现出王羲之的巨大影响。《昆山景物志略》称龚书“行草雄奇奔放,而不失矩矱”,刘纲纪评龚贤“书风与陈洪绶极近似而更雄强超逸”(39),萧平、刘宇甲《龚贤的书法》评龚氏中期书法“中锋方直的用笔”、“方挺”、“坚挺方折”(40)。“雄奇”、“雄强”、“坚挺方折”即是对龚氏中期书风之概括。1675年《赠周燕及山水册》跋、1675年《山水册》第20页题跋(北京故宫博物院藏)、1676年《题画诗十二首及跋》、1679年《赠长翁山水卷》等即属此类风格。

龚贤山水画从早期的“白”、“灰”到中晚期的“黑”,对黑、白对比逐渐重视,对实与虚的关系愈来愈强调。《龚半千课徒稿》中说:

“树一丛至十树十数林,其中无烟而有烟,无雨而有雨,此妙在虚处、淡处、欲接不接处。”(41)

水墨山水以及独特的积墨法,富含了黑与白、实与虚的强烈对比。这类对比手法也被龚贤运用于书法创作里,而且被贯彻于书法创作的始终。龚书中的对比不尽相同于其山水中黑、白为主的对比法,龚书对比手法主要是:墨色的浓淡、干枯,点线的粗细、直曲,笔触的重、轻,字径的大小,等等。这些对比手法丰富了作品的节奏感,引发了章法构局的复杂多变,让通篇极富情趣,视觉效果显著加强。龚书墨色的丰富变化,不仅受董其昌淡墨书法的启示,更源于他作为画家对章法的敏感和对线质的重视。

从1660年代中期的《自书七言绝句册》到1680年代初,龚书雄强超逸的风格持续着,我们且理解为这是一种在书法上“反归传统”、寻求扎实精进的艺术思路。与龚氏早期书法面目之“杂”、不成系统相比,他的中期书法风格有了清晰的轮廓和较为固定的路数。作者同期的画作,“黑龚”面目已形成并完善,追求北宋全景式构图和巨幅山水表现手法,大丘大壑,气象万千,以积墨法层层皴擦渲染,技法程式严谨有序,强调自然之“理”、绘画之“法”,而他同时期的书法亦讲求“理”与“法”,是一种以塑造骨势与力感为目标的谨严有序的书写。

诚然,中期这种传统意味较浓的书风不能代表龚贤自身风格的确立,到十七世纪八十年代初,他的写法有了变化。

龚贤16801682年创作了《溪山无尽图卷》,题跋书于1682年夏,该跋书风有了一些明显变化:点画线条不再如以前那般直硬,逐渐转向轻灵柔巧,曲势笔画越来越多,有取代之前方直鲠骨之势,一些长笔画还显现出些许抖动或弯曲。此作标志着龚书第三期即晚期风格的开始。

中期代表书作:

《自书七言绝句册》(上海博物馆藏) 1665年48岁,21页,后有周梦台等题跋,每页书自作七绝一首,如“扫公楼”、“清凉山”、“经旬逆浪自天来”等。

该册为龚贤书法中期风格的代表作。方势直转,棱骨分明,人们评论龚书“雄奇”、“雄强”正指此一类(中期)书作。字形以方为主,字间皆不连属。正锋为主,正侧锋兼使,结字用笔都严守法度,完全一派王字“圣教序”的体架。另外,某些字过度倾斜,则出自李北海的影响。虽没有鲜明的个性风格,却显示了作者深厚的传统功力。此册中的某些运笔动作逐渐形成一种习惯,如捺笔(长捺和卧捺)的波磔就有着独特写法,这种写法后来被日益夸张。

《山水册》题画及跋(上海博物馆藏) 1676年59岁,画24页,其中题画若干,附跋,行书,每页36.5×27.7cm。

各题画长短不一,字数较多的有:

第六幅题:“余弱冠时见米氏云山图……”

第十三幅题:“画谱云:春山如睡……”

第十六幅题:“余曾读书水乡……”

第十七幅题:“萧梁古寺乱山中……”

第二十一幅题:“秋溪㲛书屋……”

第二十二幅题:“摩诘画多雪意……”

第二十三幅题:“渔钓非无业……”

长跋:“十年前余游于广陵……”凡24行。

跋文浓(重)、淡(轻)对比强烈,淡墨字占多数,二到六个淡墨细笔字间隔一至三个浓墨粗字,有着浓郁的“画意”和奇特的视觉效果,但这“画意”仅指墨色的交替变化而言,点画线条仍显得传统、规范。若干年后作者会更为自由地组构点线,如行草《自书诗册》、《渔歌子卷》那样。或许因为篇幅所限,各页题画的字距行距较密,有些字甚至被压扁,字势内敛;笔画普遍细瘦,却又方笔直势不忌芒角;虽没有后跋那种跌宕的节奏转换,但整体感颇强。此作显示了龚书1665年《自书七言绝句册》之后十年间的变化。对比此作与同年稍晚些时候作的《题画诗十二首及跋》,可以看出同一时期龚书的差异,“题画诗”秉承中年以来的规矩写法,“山水册”题文则略示纵放,亦预示了后来的风格转变。

《赠长翁山水卷》跋(天津艺术博物馆藏) 1679年62岁,画24.5×820cm,行书跋十行。

该卷是作者为臬台(按察使)所作画,题识写得井然有序,用笔、结字都合于法度。字势极为内敛,没有一笔随意逸出,运笔一丝不苟,秩序感很强。字径差别不大,追求方笔骨势及墨色浓淡变化,大小字相错落,重轻笔、润枯笔兼施。龚氏中期书法钟情于这样的字形方正、直势方折的写法,笼罩着“法”的气息,充斥着理性色彩。

中期其他书作:

《金陵画家册页》题画(广州美术馆藏) 1672年,《金陵画家册页》中有龚贤山水页自题画,画15×19cm,行书7行:“岁歉多闻见……”

《云峰图卷》跋(美国堪萨斯市奈尔逊博物馆藏) 1674年,后有长题,行书27行:“山水董源称鼻祖,范宽僧巨绳其武,复有营丘与郭熙,支分派别翻新谱……”龚贤在此将他师承的历代大家一一列出,从董、巨、范、李到董其昌、恽向、邹之麟、杨文骢等,龚贤绘画的师承关系得以清晰展示,此跋是研究龚贤绘画渊源的重要资料。

《赠周燕及山水册》跋(北京故宫博物院藏)1675年,20页,题跋二页、13行。

《题画诗十二首及跋》(苏州顾氏过云楼藏) 1676年(42),画12页、题诗12页、跋2页,纸本行书。

《魏之璜山水卷》跋(美国佛利尔美术馆藏) 行书33行,迎首印“半亩”,应为1670年代中期以后所作。本于“集王圣教序”,并有些李邕的影子。虽似不经意间挥就,但点线推进、笔画承接应合等都十分讲究。字形纵长,以方直体势为主,中期特有的遒劲感较强。前段、中段字径差别不大,后段字径小于前、中段,且大小错落,后段字间承接更佳。

第三期,即晚期,约1682年前后1689年

自《溪山无尽图卷》算起,龚贤第三期即晚期书风持续约八九年,这是龚贤书画多产期,书迹包括题画和纯书作,如藏于纽约大都会博物馆的《山水册》、《山水精品册》,藏于北京故宫博物院的《山水册》以及《涧屋听泉图轴》(上海博物馆藏)、《江村图卷》(上海博物馆藏)等,纯书作如行草书《自书诗册》、《渔歌子卷》等。晚期书风为人们谈论最多,可以“笔酣墨饱”、“墨丰笔健”、“笔圆气厚”、滋润多姿来形容。

我们可以将龚贤晚期书作分为行(草)书和楷书两类来分析。

(A)晚期行(草)书。这一时期龚贤改造了前一期(中期)规整方直而略嫌单调的点画写法,转而注重线条细部的丰富变化。点画由直渐曲、由方变圆,灵动飘逸起来。点画用笔不再像中期那样直硬严肃,而是随笔锋的推进做精心运控,求得粗细、直曲变化,有的长笔画呈现着波折或颤动。他一直使用的墨色之类对比也更臻佳境。他的颇有特色的长捺笔“先顿后拉,形成特有的‘脚掌’。”(43)这种捺笔“脚掌”其实早在作者48岁时所书《自书七言绝句册》中已经成形了,但当时的折点和波势还不够夸张。晚期书作中这种捺笔先顿后提再拉出,便有了似连非连的捺笔“脚掌”,也成为龚书招牌式笔画。

这一时期取法重点是米字,比如《自书诗册》与《渔歌子》两卷(湖北博物馆卷、辽宁博物馆卷)等,其中的有些单字甚至直取米书字势、结构,当然作者主要还是将米书丰富的用锋法融于创作,而不止于求形似。此时的书写比中期更多更自如地使用了侧锋行笔,快速扫、刷笔也不鲜见。但应该看到的是,米的影响在龚贤纯书作中体现得更明显,而题画书迹的传统痕迹则不十分明显,挥写更为自如。

中期龚书以棱骨劲健胜,晚期龚书则意在谋求温润、秀逸、灵动的境界。晚期字形变为纵长,字结构较之前略有散放趋势,但笔画依然内敛为主,仍不随意外拓,表现出一种含蓄自抑却又乐观自信的情调。

晚期圆厚温润的书风与同期浑朴厚重秀润的画风亦构成了某种程度的契合。

龚贤《柴丈画说》、《龚半千课徒稿》中谈到了山水技法:

“笔法要古,墨气要厚,丘壑要稳,气韵要浑。”

“笔要中锋为第一……中锋乃藏,藏锋乃古,与书法无异。笔法古乃疏、乃厚、乃圆活,自无刻、结、板之病。”(44)

“画之妙处,在笔圆气厚”(45)

“所谓圆者,非方圆之圆,乃画厚之圆也。”(46)

关于“润、圆、厚”,《龚半千课徒画说》中有云:

“(树木)苍翠欲滴,此在润不在湿,润墨鲜,湿墨死。”

“无论直点扁点,俱宜圆厚。圆,气圆,厚,气厚……”(47)

润、厚、浑是龚贤水墨山水的特色,他四五遍乃至六七遍的皴染是为了增强画的“厚”度并突出体积感。“笔圆气厚”是他中年之后的笔墨追求。“一方面圆厚是画家通过心源对客观物象进行归纳概括之后而产生的与之对应的笔墨语言,另一方面圆厚则是个体的产物,是通过用笔的神圆,而达到一种精神上的‘气’之充裕、丰厚。”(48) 龚画之“润”,体现在画中林木苍秀润滋、峰间雾雨岚烟,这种润的感受与圆、浑的意象互为依存。

龚贤晚年书法同样突出了润、圆、厚的特点,主要集中在那些粗笔重墨单字或字组上,这些字往往以中锋沉实地写出,与细轻笔触(中侧锋兼使、疾速扫出)构成对比。湖博卷《渔歌子》即运用了鲜明的浓淡墨、粗细线对比法。那些润、圆、厚的浓墨重笔字,行笔持稳,曲转为主,点画厚重丰润,而且字数居多,是该作书写和表现的重点,在通篇中起着主导作用。藏于日本的《鱼跃莺啼联》是为数不多的龚书大字作品。从风格看当为与两卷《渔歌子》相距不远时所书,书风相似,更近于辽博卷《渔歌子》,与另一幅大字“题武丹山水卷”也极似。该联中锋用笔,行笔较快,点画雄厚圆转,润、圆、厚的特点尽显,圆笔曲转让整幅对联笔势贯通、极其流畅。

(B)晚期楷书。 龚贤中晚年有一种个性化的楷书写法,如1688年《山水册》(北京故宫博物院藏)第2页“矗天对峙两岸青”一首,笔画粗细均匀,结体有些夸张,局部加入隶书结构,显得稚拙朴雅、天真可爱、饶有画意。北京故宫博物院藏《摄山栖霞卷》跋亦属此类,此卷应作于1676年之后(49),左上角自题摄山栖霞寺诗12行,即属于这种楷体,线条粗细划一,结体夸张而拙朴,跋中的“有无”、“空”等字及“走之”旁有隶意。

晚期代表书作:

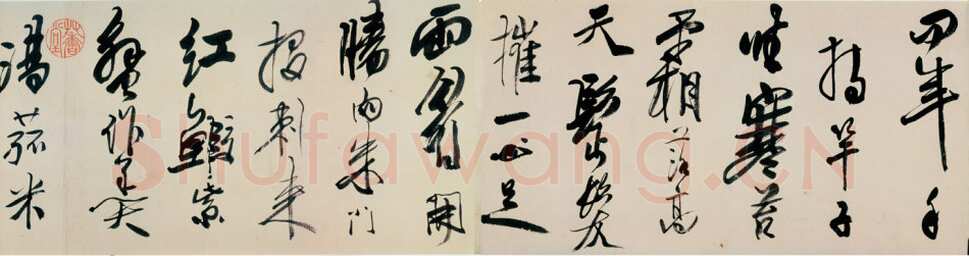

《渔歌子卷》(湖北省博物馆藏) 29.3×685.3cm,纸本,八阕,行草书72行。

《渔歌子卷》被看作是龚贤书法代表作,也是其晚期风格代表。晚期书作不再像中期那样以力劲骨势为主,而是以情趣韵致取胜。此卷即显现出一种娴雅之致、柔润之美,而且并不缺少力感,这是一种柔劲韧力,显示了龚氏晚期书法“笔圆气厚”、“墨丰笔健”的特点和润、厚、浑的境界。

点线用笔灵动、飘逸,这得益于中、侧锋的自如转换。一些点线以中锋缓笔写出,圆润厚重;一些字则如米字似的侧锋疾速扫出。此卷也不像同期一些画作题款那样尖锋外露,可能因为这是一卷纯粹的书作,作者有意识地控制着运锋的速度变化,几乎每个字都徐疾有致,并讲求字内细节的处理。

这幅长卷依书写次序呈示出的节奏变化令人印象深刻,这主要依凭字的大小、墨色的轻重以及点线的粗细。一组字常被作为节奏起伏变化的单位,进行浓淡、轻重等交替转化,浓(重、大)→淡(轻、小),全篇如此起伏约20余次。比如第14行“重草衣轻睡”为重笔粗线,行笔亦缓;之后“熟船头唤不应”突然加快笔速,线条变得轻细……大字作为重笔浓墨区的主体,在此卷中往往成组写出,如“舟不到”、“两眉”、“红虾”等,有的大到两字一行,如“蓬须”、“钓津”、“粼(粼)照”。

布局上,由于该卷行间距不宽疏,上下单字间亦留有一定空间,纵行的独立性不很明显,每个字与周边皆有关系,因而,字大小、粗细、浓淡交替变化引发的效应不止于纵向,也反映在横向上。

《渔歌子卷》有较为明显的米芾痕迹,如“扁”、“由来”、“身”、“头”、“年”、“持”、“摧”、“米”、“两”、“缩”、“具”等字即是米字的字势及结体法。此外,此卷还取米字欹侧法,但不十分夸张,作者主要还是在字的大小、线的粗细及墨色等方面求取奇变。

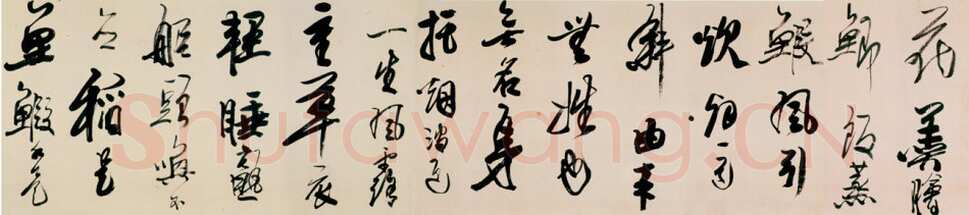

另一卷藏于辽宁省博物馆的《渔歌子卷》(29.2×417.5cm,纸本,行草书,每行3至6字),比湖博卷多出一阕,共九阕。辽博卷点画比湖博《渔歌子卷》更为润滋圆厚,书写也更显随意自然。比较起来,湖博卷更讲究粗细、浓淡、润枯、缓疾变化;辽博卷此类对比弱些,中锋行笔更多些,米书的影响亦少于湖博卷。但总起来看,这两卷《渔歌子》风格极近似,书写时间相差不远。

《自书诗册》 刊于《书法》1997年第6期,郑重藏,原为诗卷,因残缺改截为册,行草书自作诗12首。为晚期书作,与《渔歌子卷》风格相近,但字形不似“渔”卷那般纵长,而以方形为主,点线比“渔”卷直挺劲拔,润度略逊于“渔”卷,应为“渔”卷之前不太长时期内所书。

该册着意于点线的精细运控和线质的丰富变化。细线字毫不马虎,精微细致,情趣无穷,如“鸬鹚与我住其中”之“鸬鹚”点线造型多变,短横画各具形象,或温润、或尖利、或弯若新月。这也可理解为“画家字”写法,不再严守法书格式,而专注于线条形式美表现。后面的“芦花”、“碧草细芊芊”、“绿”、“香”、“威”、“壶酒”等也是这样的写法。此册中这类淡墨轻笔字几占半数(1676年的《山水精品册》、1688年的《山水册》等书迹的淡墨字也占有较大比例)。《自书诗册》以书写过程中笔毫含墨的自然变化来取得浓重与淡轻的交替变化,每首诗平均蘸(换)墨四五次,由此形成浓淡浓淡的墨色变化,同时也包含着重轻、润枯、徐疾的转换,一首诗约有四五次这样的节奏变化。第九首至第十二首换墨次数增加,节奏转换也变得剧烈、频繁起来,重墨区亦增多了。

此册一些字颇似米字笔势,如绞丝旁、趯钩等,许多侧锋扫出的笔触也来自米芾。

《山水精品册》题诗及跋(纽约大都会博物馆藏) 1688年71岁,山水16页,每页题诗,后有题跋两页、行书凡23行。

题跋“作画难而识画尤难……”陈述了对绘画艺术的见解。该册书迹重笔粗画求取润、厚、浑的效果,如重笔的“识”、“学”、“判”、“歌”、“抒”等字即是。该作不但有字与字间的粗细对比,单字内部亦有粗细线对比,如“识”、“能”、“郢”等字。运笔动作也简练了,顺锋直入,尖锋平出,行笔中顿挫大大减少。从结构、体势和用笔上都看不出传统的印痕作者在晚期书作中完全抛开了之前严守的经典结构与传统书写范式,力求写出个人面貌,这在他的众多画跋或题诗上更能体现出来。

龚贤晚年对字结构也有自己特殊的理解,如这件《山水精品册》跋中“难”、“艺”、“画”等字即是,这也显示了所谓“画家书法”因素在龚氏晚期书法中进一步增强,这和作者晚期自由书写的旨趣相合。

此跋前半部分字间嫌拥挤,点画间照应亦不如后段精彩这也是龚氏长篇书作(包括题画)常见的现象,作者往往在写出数行后方进入自由挥洒的境界。

晚期其他书作:

《溪山无尽图卷》跋(北京故宫博物院藏) 1682年65岁,画27.7×726.7cm,行书题跋31行。我们认为此题跋是龚氏晚期书风形成初期之重要书迹。

《江村图卷》跋(上海博物馆藏) 1682年65岁,画31.8×904cm,行书14行。

《摄山栖霞卷》跋(北京故宫博物院藏) 画30.4×151.7cm。

《山水册》(北京故宫博物院藏) 1688年71岁,16页,画8字8,第一页题诗:“破舫修成新覆篷……”

《鱼跃莺啼联》(藏于日本) 大字行书对联:“鱼跃清波彻,莺啼众绿深。”

《题武丹山水卷》(美国佛利尔美术馆藏) 17.9×65cm,引首为“笔酣墨饱”四大字,落款“半亩贤”。

《龚半千课徒画稿》 1935年商务印书馆影印,20页,前6页为树木起手画法示范图文,后14页为石木山水示范图文。文字字势纵长,点画自如飘动,捺笔已是龚贤特有的“脚掌”写法。吴定一先生认为该课徒稿为龚氏近70岁时(1680年代末)所作。笔者认为应为1680年代初期到中期所作,因为字的方势明显,仍显现着中期写法特点,不似80年代后期那样自如随意。对比此作与纽约大都会藏(1688)“山水册”也可以看出之间的差异。

通过以上分析可以看出,龚贤一生书法沿着(早期)随意→(中期)规矩→(晚期)纵逸的轨迹发展。萧平认为龚书“由楷到行、到行草,由规矩到放纵,是龚贤书法发展的轨迹。”(50) 事实上,龚贤早年楷、行书均有,比如三十至四十岁之间所作《论画册》、四十余岁时的《龚半千课徒稿》等,应该是那时龚氏日常行书面貌。整体考查龚书后可以看出是沿着由放纵到规矩再到放纵之轨迹发展的。