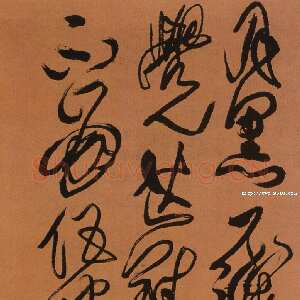

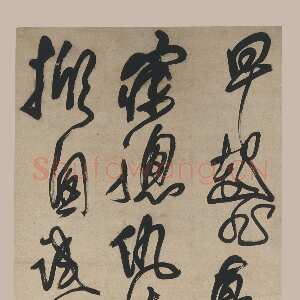

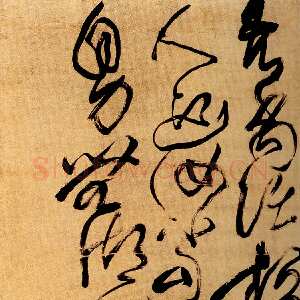

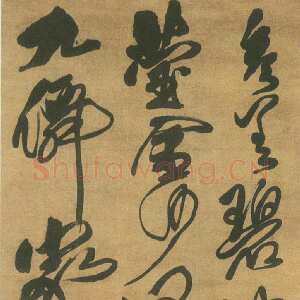

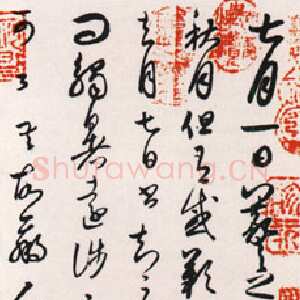

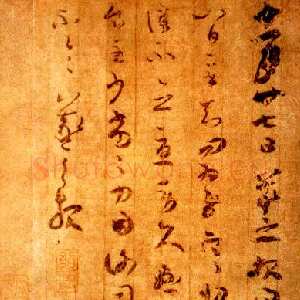

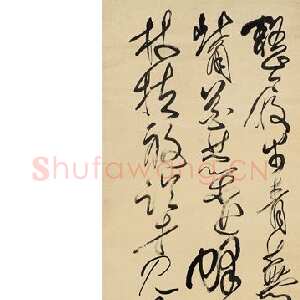

名称:啬庐妙翰

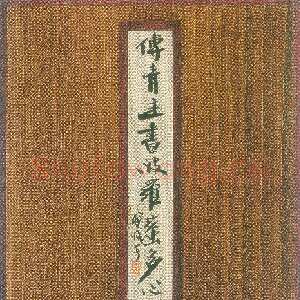

书法家:傅山

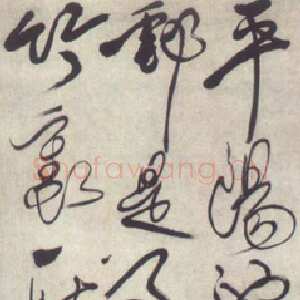

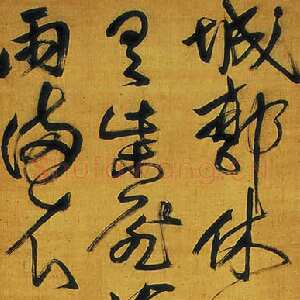

书体:草书

分类:毛笔书法作品

年代:清代

文件格式:图片

作品材质:纸本

收藏位置:台北何创时书法艺术基金会藏

备注说明:傅山书法欣赏

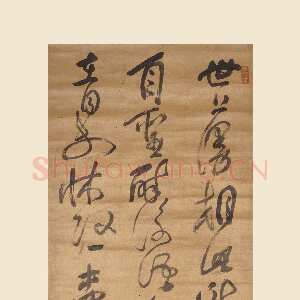

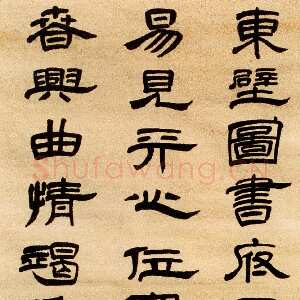

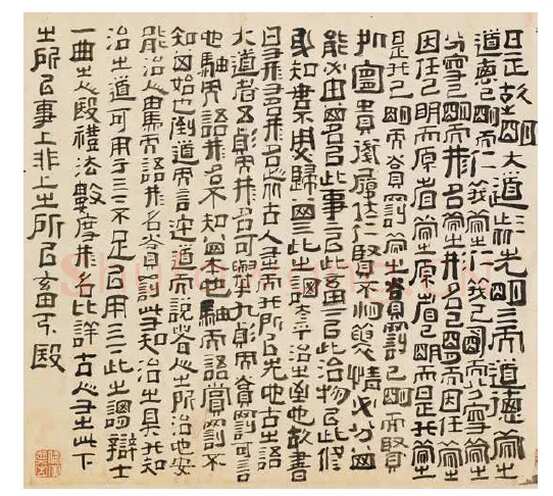

傅山的篆书虽然点画的粗细变化不大,但在视觉上,却大小错落。傅山曾这样写道:“俗字全用人力摆列,而天机自然之妙,竟以安顿失之。按他古篆、隶落笔,浑不知如何佈置,若大散乱,而终不能代为整理也。”(註8)傅山的大散乱,只是他的一己之见。其实,在西周的青铜器铭文中,有排列非常整飭的,如《散氏盘》铭文和《史墙盘》铭文,只不过傅山当时还看不到这些铭文拓本。

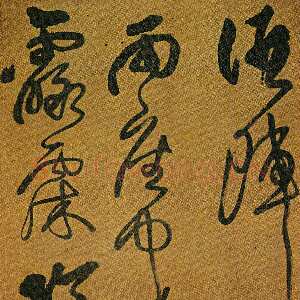

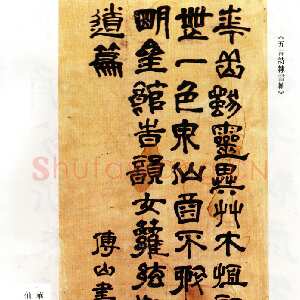

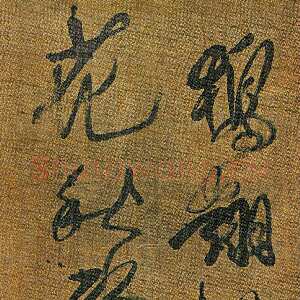

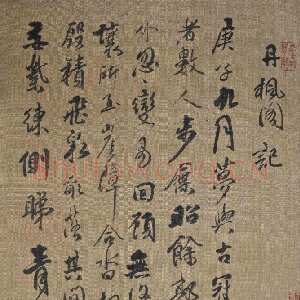

《嗇庐妙翰》卷中的隶书,也是傅山讲的“古篆、隶落笔,浑不知如何佈置”。(图15)他在其中一段隶书后有小跋云:“此法古朴,似汉之,(註9)此法遗留少矣。《有道碑》仅存典刑耳。”但是《郭有道碑》并不是一块可靠的汉碑。傅山虽然在他的一些零散的书论中,多次提到临习汉碑,他也收藏过汉碑的拓本,并且临摹过汉碑,但是他的隶书,依然带有明显的时代特徵。比如说,傅山在书写横折时,横画通常都会长出接着竪画的部分,形成右上角的的一个“疙瘩”,这样的写法,通常在汉隶中是见不到的。但是,与其他一些明末清初的书家书写隶书的横折相似。因此,虽然傅山心仪汉隶,但也难免时风的影响。只不过,傅山的隶书,不似一般汉隶书写那样排列整齐,“大散乱”是他的章法特点。结语

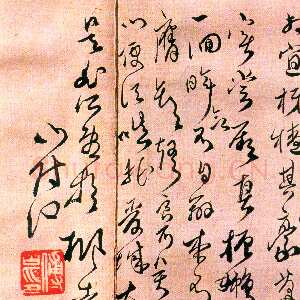

《嗇庐妙翰》的书法,非常具有前卫性。中国书法歷代风格的嬗变与经典的形成,基本都是一个不断积累改进、缓慢演变的过程。生理的习惯,工具的变化,不经意的偶然效果,都会令追求书写美观的人们,把自己发现的更为合理、顺畅、美观的书写效果,积淀下来,传承下去。而傅山的书法变形,是一种更为自觉、更为主动的尝试。在探索中,字的结构的比例夸张应该到达哪个节点?度如何把握?怎样才能做到作者自己满意,观眾也能接受?起码有一点可以肯定的是,此卷的书写的速度极快,夸张的部分通过点画、部位之间的呼应和縈带,笔势的舒畅来打通,既“出人意料”,又让人觉得尚在“情理之中”,“奇”与“自然”比较和谐地统一了。(作者/白谦慎)

图15

註释

註1 白谦慎,《傅山的世界:17世纪中国书法的嬗变》(北京:生活·读书·新知三联书店,2016),页153-187。

註2 艾先生的文章发表於2017年9月22日《文匯报·文匯学人》。

註3 以上两条材料,均由我的学生蔡春旭提供。特此说明。

註4 傅山抄儒家经典如《礼记·曾子问》和佛教的经典《金刚经》,多用小楷。

註5 八大山人晚年的书风,始於1690年代,比傅山书写此卷的时间,晚了四十年。两者虽有相似之处,但并无关联。关於八大山人晚年书风的探讨,参见白谦慎《金石学的復兴对八大山人晚年书风的影响》,载《故宫学术季刊》,第12卷,第3号,1995年,页89-124。

註6 《傅山全书》(太原:山西人民出版社,2016年),第二册,页243-244。汪世清先生曾整理傅山用杜甫诗句批註的《广韵》,辑录为《傅山〈广韵〉杜诗句匯批》,共录杜诗一万餘句,他这样感嘆道:“傅山确是中国文化史上的奇才,即以其精研杜诗而论,他在《广韵》上按韵手批杜诗句,均为默写而出,并非照书抄来。真是熟读杜诗,不论长篇短制,几乎多能背诵出来。其读书用功之深,在古人中亦不多见。”(见汪世清先生1995年12月14日致白谦慎信札)。

註7 清初著名诗人王士禎(1634-1711)曾作《戴氏鼎》一诗咏戴氏所藏铜器,註云:“为枫仲作,同山长教授,愚山侍读。多父敦亦戴氏物。”王士禎,《带经堂集》(1711),卷37,页4a-5b。

註8 《傅山全书》,第二册,页255。

註9 此句疑有脱字,令人难明其义。由於汉代为隶书之鼎盛时期,傅山在此讨论的是汉代的隶书,殆无疑义。