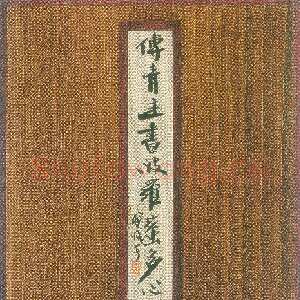

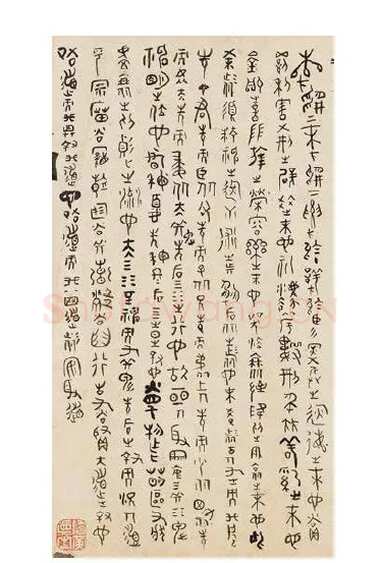

名称:啬庐妙翰

书法家:傅山

书体:草书

分类:毛笔书法作品

年代:清代

文件格式:图片

作品材质:纸本

收藏位置:台北何创时书法艺术基金会藏

备注说明:傅山书法欣赏

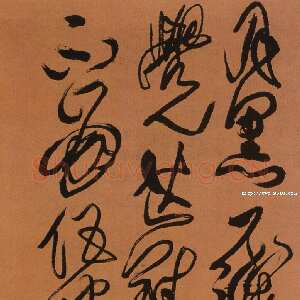

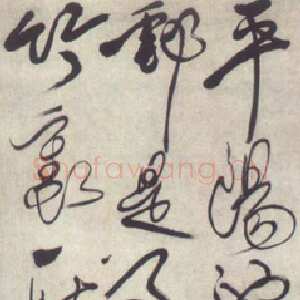

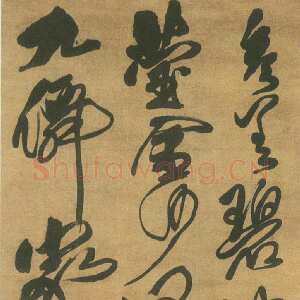

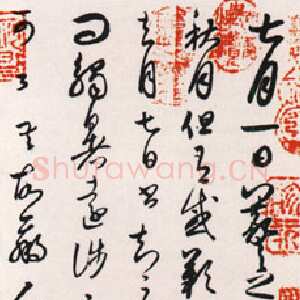

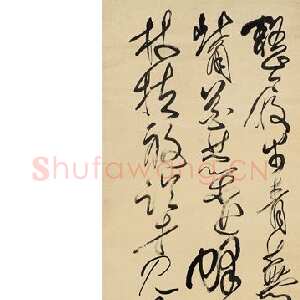

卷中的纯草书并不多,大概是因为草书的书写必须严格遵循草法,不能杜撰,而傅山在卷中其他部分都大量地使用异体字,异体字难入草书。但有些草书却写得相当精采。由於装裱过,纸张已经较“熟”,加上用的是淡墨,胶少,用笔便能轻盈地滑动,自由地翻转游荡。我们来看“逐之而不能及也”这一串字,(图4)用的是淡墨,书写的速度非常快,但点画的起笔、转折、收笔却準确到位。

图4 局部

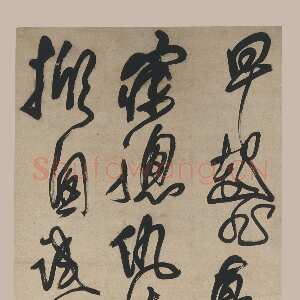

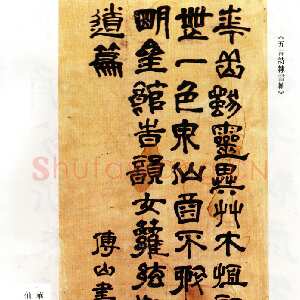

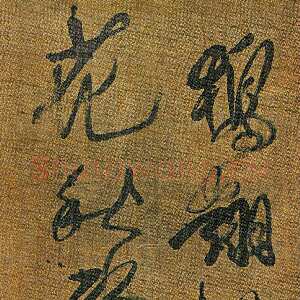

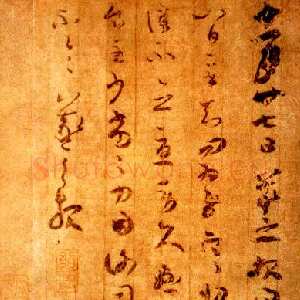

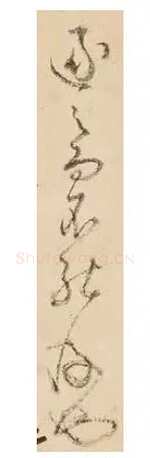

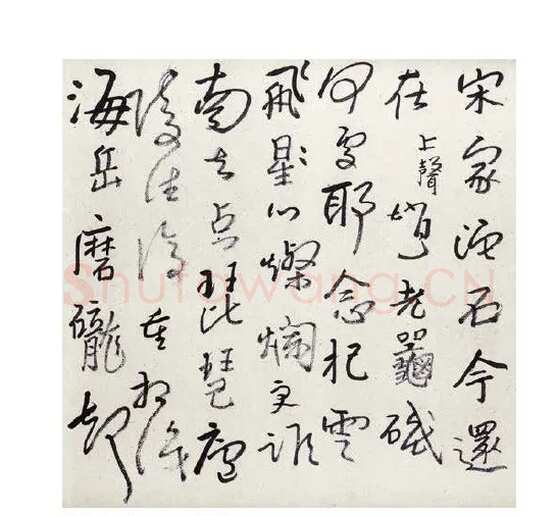

占据卷面最多的是行书或行草书,比之通常能见到的傅山行书更有意思。(图5)1993年夏,臺北故宫博物院书画处的朱惠良初次出示此卷的影印本给我看时,恰逢时任副院长林柏亭在旁,他诧异卷中傅山的行书似八大山人晚年的行草书(亦即被人熟悉的所谓“八大体”),(註5)起笔与收笔皆藏锋(也可能和上引傅山所言用“秃颖”有关),点画圆润,结字收笔取纵势,写得连贯流畅。(图6)

图5 嗇庐妙翰 局部

图6 清 八大山人 书法 水墨纸本 上海博物馆藏

由於异体字能用行书书写,所以手卷行书部分夹杂着大量的异体字。加上很多字结构变形,使得此卷的行书惊喜纷呈。以下选取部分字和字群来分析傅山如何来製造种种视觉上的奇异效果。

先看“礼”字,“礼”左边的“示”长度不高,但右边的“豊”却写得比通常能见到的要高许多,(图7)虽然和人们通常见到的写法差异很大,但看起来依然很自然。

图7

图8

类似的结字也见於“殃”字。(图8)本来左右两半,高低相仿,但是,傅山却把左边的“歹”写在了“央”的左上方,虽然做了很大的变形处理,却依然显得相当协调。卷中,这类的单字处理很多。

图9“妇”

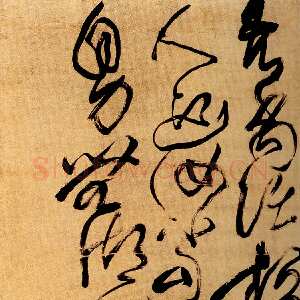

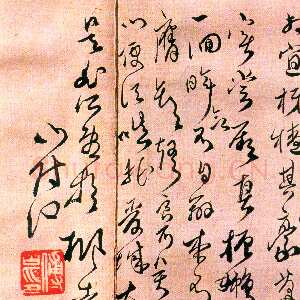

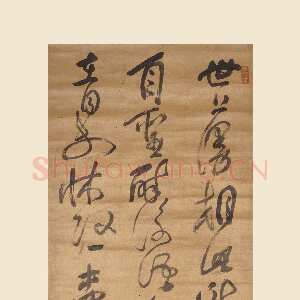

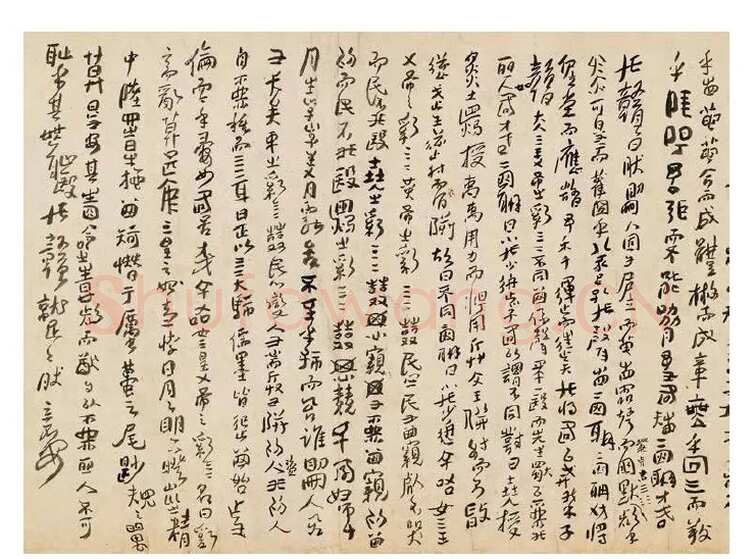

现在来看看几个字或数十字的组合。“而今乎妇女,何言哉?”(图9)在这八个字中,四个是异体字,即“妇”、“何”、“言”、“哉”,其中“妇”字,将“帚”写在上面,“女”写在下面,整个字串有草有行,一气呵成,极为流畅。

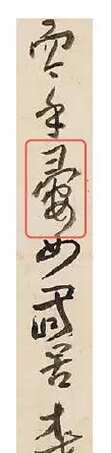

再看一个手卷横跨三行的局部。(图10)我选择这个局部是因为其中三次书写了“老聃”,结字的方法基本一样,“老”写了一个异体字。三种写法虽大同小异,但也可以看出挥洒时的自如。

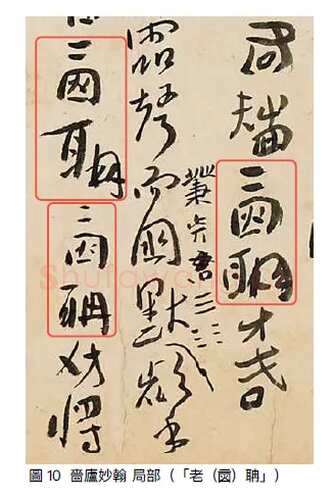

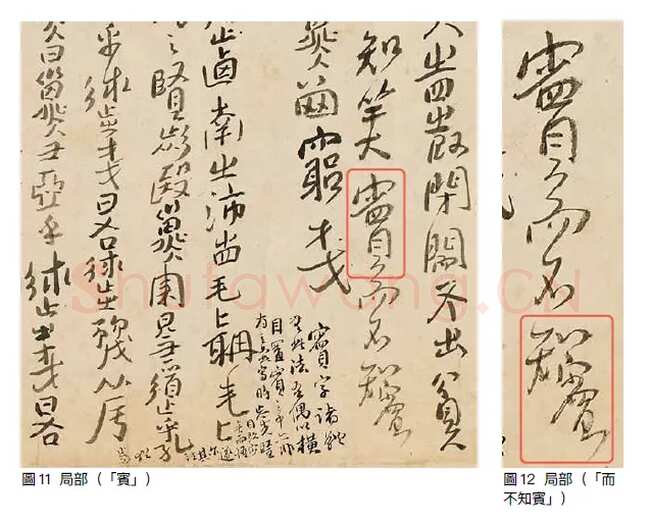

最后一个例子,便是傅山自造的“矉”的写法。按照傅山自己的批註,这个字是他书写时的臆造,将左侧的“目”偏旁,横放入了“宾”的当中。(图11)但是我们看他写这段的用笔结字,非常流畅,“而不知宾”四字,(图12)“知”字的口向上移,“宾”的宝盖向上,两字紧密相连,点画準确,结字生动,变化自然,反映出傅山随机应变的出色能力。

将异体字行草化,使之流畅,就需要加快书写的速度。而要做到这点,必须有两个前提:一、熟悉自己书写的文本,最好能够背诵,而不是抄写,这样能够提高速度。二、熟悉各种异体字的结构,并曾多次书写过这些异体字,在书写时不假思索。

关於背诵能力,傅山曾在《训子侄》这篇文章中记述自己年轻时与人比较记忆力,看谁每日背文章多。傅山“櫛沐毕诵起,至早饭成唤食,则五十三篇上口,不爽一字。”对方“嘆服如神。”他在文章中还专门列出了要细读的经典,就包括《庄子》。(註6)因此,熟读《庄子》的傅山应该能背诵其中的很多篇章,书写时不必边写边看。虽然《嗇庐妙翰》手卷是我们目前能见到的傅山书写异体字最多的作品,但从其书写纯熟程度来看,傅山应该早已熟悉各种异体字,虽说此卷写於1650年左右,类似的书写实践应该早於此。

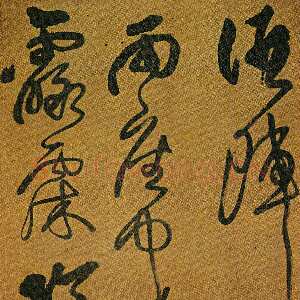

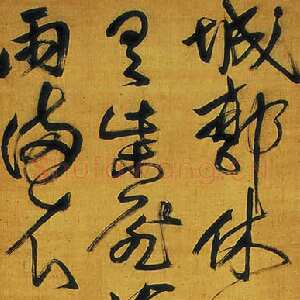

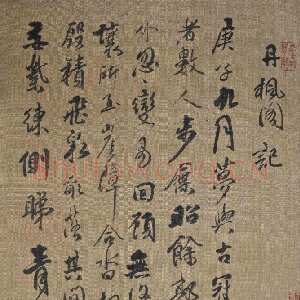

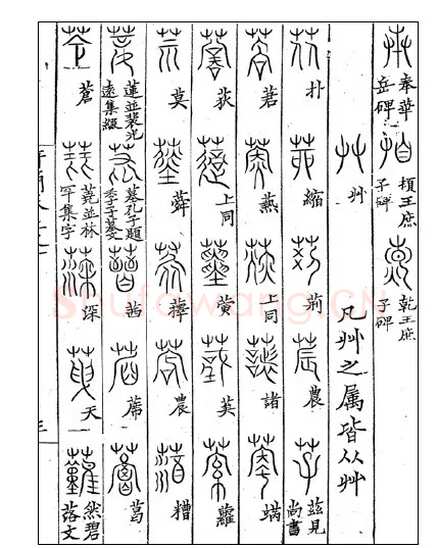

四、卷中篆隶

从傅山存世的墨跡来看,他能书写小篆和大篆,他还自创草篆。在《嗇庐妙翰》中的篆书都是大篆。(图13)虽然,傅山的至交戴廷栻收藏青铜器,(註7)傅山作为一个世家子弟认识很多山西境内的收藏家,一定见过一些青铜器及其铭文。但是,在他那个时代,并不流行製作青铜器铭文的拓本,所以,傅山以青铜器拓本为临摹范本的可能性不大。

图13 嗇庐妙翰 局部 (大篆)

《嗇庐妙翰》中的大篆来源十分复杂,既有宋代字书《汗简》、(图14)《古文四声韵》、《集篆古文韵海》等著录的传世古文,也有例如《歷代鐘鼎彝器款识法帖》著录的青铜器铭文。但是,由於这些字书有后世的翻刻本,也有后世编的字书收了这些字书中的字,傅山究竟用甚麼本子,不详。由於翻刻和重编都经过传摹、刊刻、刷印,很多字都变了形。今天我们从青铜器的铭文和出土的先秦墨跡可以清晰地看出毛笔粗细的变化,但是这些用笔特徵在传世字书收的古文字已经基本消失了。所以我们看《嗇庐妙翰》中傅山的大篆书法,点画的粗细变化很小,这应该是把字书裏的古文字用毛笔字写的结果,只取其形,没有笔意。和晚清以来书家写大篆的方法完全不同。

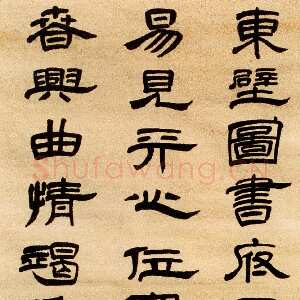

图14 北宋郭忠恕《汗简》清初刻本