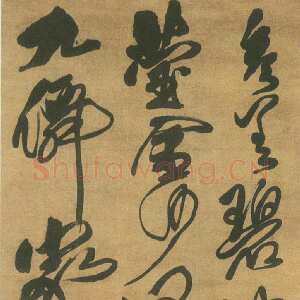

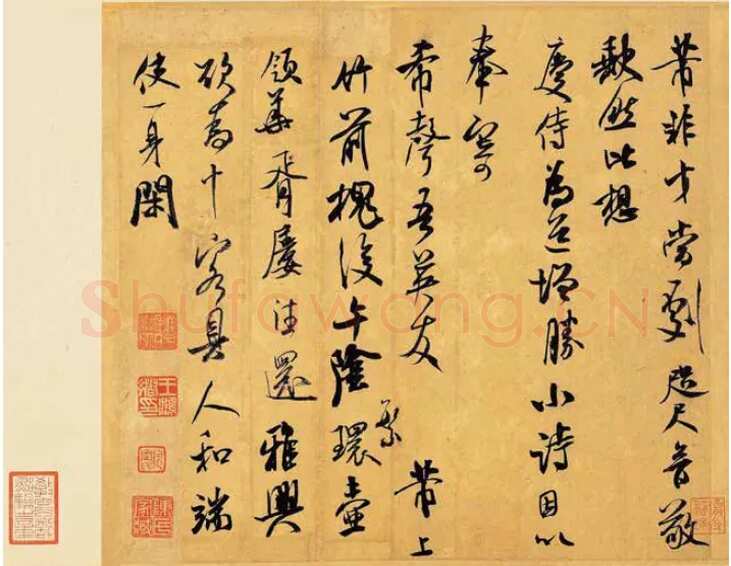

名称:啬庐妙翰

书法家:傅山

书体:草书

分类:毛笔书法作品

年代:清代

文件格式:图片

作品材质:纸本

收藏位置:台北何创时书法艺术基金会藏

备注说明:傅山书法欣赏

附录:白谦慎︱一部最为奇异的书法作品:傅山《啬庐妙翰》(节录)

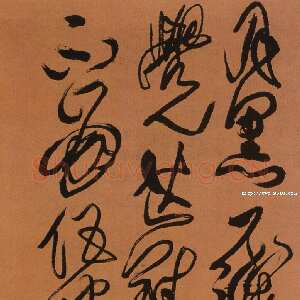

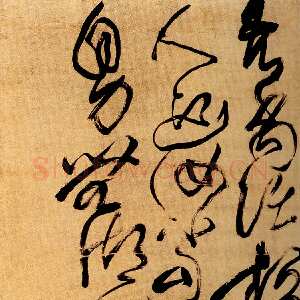

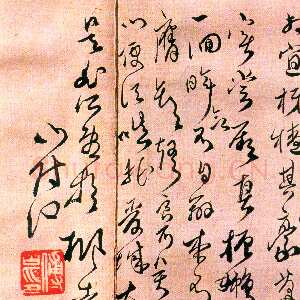

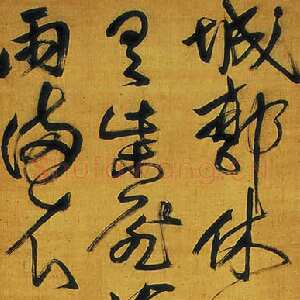

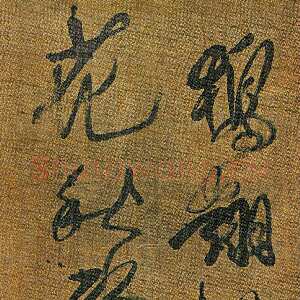

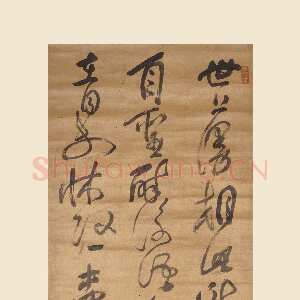

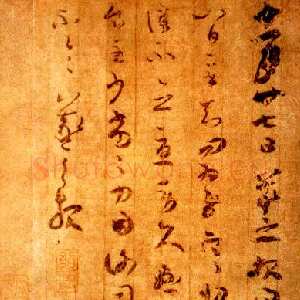

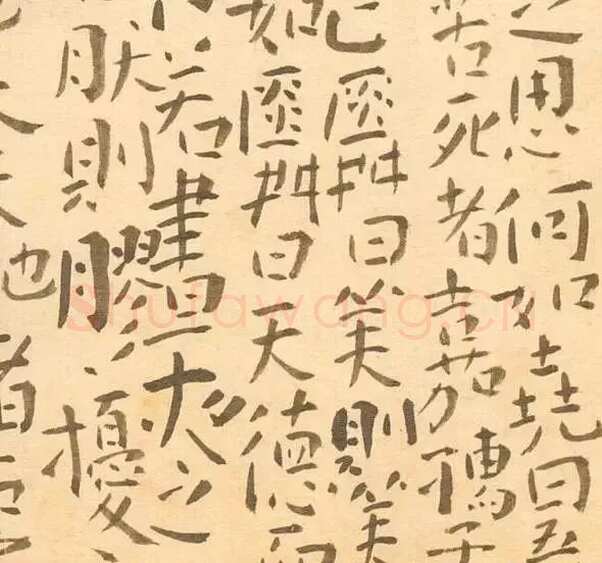

台北何创时书法艺术基金会藏傅山书《嗇庐妙翰》手卷,(图1)是目前能见到的二十世纪之前最为奇异的书法作品,对於研究明末清初的书法具有重要的意义,我在《傅山的世界》一书中已有比较详细的讨论。(註1)但是,英文版《傅山的世界》於2003年出版,距今17年;中文简体字版刊於2006年,距今也有14年了。这些年来,我曾多次仔细观赏这一杂书长卷,对其中一些问题有了新的思考和认识。下面记下的便是这些思考,凡是《傅山的世界》已经讨论过的问题,读者可以参考书中的第二章,此处不再重复。

一、《嗇庐妙翰》的书写时间

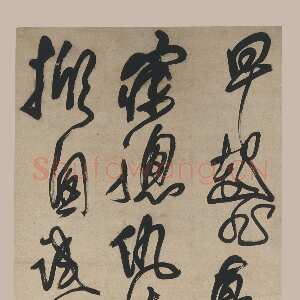

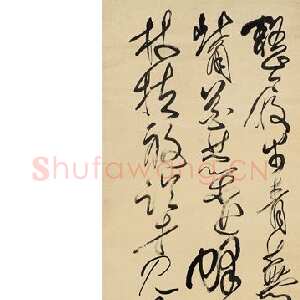

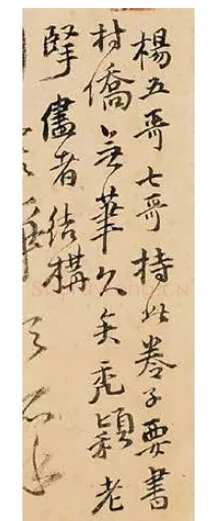

在2018年以前刊印的《傅山的世界》中,我将此卷订於1652年左右,因为在手卷的起始(不算原卷引首部分)“南华天运”四字下,有傅山的小记:“杨五哥、七哥持此卷子要书,村侨无笔久矣,秃颖老掔,儘者结构。”(图2)我原以为在1653年傅山的友人魏一鰲用三十金为他在太原西郊的土堂村买了房子前,傅山住在老友杨方生(字尔楨)家。但是,艾俊川先生的《傅山致魏一鰲手札编年》一文,指出了我原来为傅山致魏一鰲信札繫年中的一些问题。傅山住在杨方生家时,发生了“朱四命案”,艾先生考证出此案的审理在1650年,彼时魏一鰲正署理太原府同知。(註2)因此,傅山1650年已经住在杨方生家了。《嗇庐妙翰》的书写时间可以重新订为1650年左右。由於存世的傅山早期书法很少,这一手卷具有重要的研究价值。

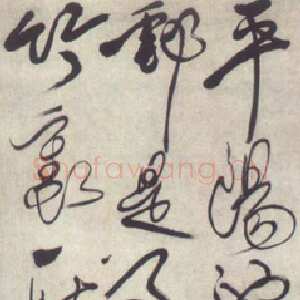

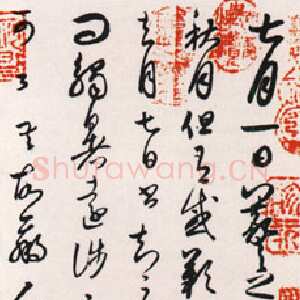

图2 嗇庐妙翰 局部

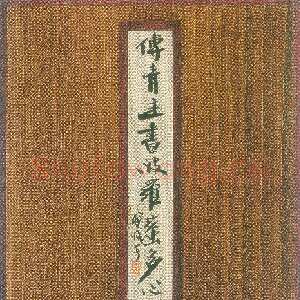

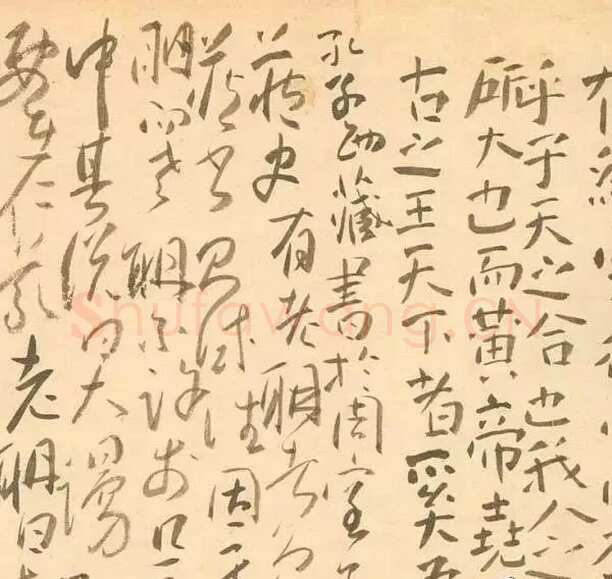

二、先裱后书的问题

从上引“杨五哥、七哥持此卷子要书”来看,杨家兄弟可能是拿着裱好的空白卷子请傅山作书的。前隔水的綾子上写着《庄子·天地篇》“厉之人夜半生其子......”,书风和文本都和后面本幅上的书风、文本符合,卷子的引首部分,是黄色的写经纸,长短和通常的引首相同。可以想见,先裱后书的可能性很大。傅山书写此作时,并未在原来的引首部分书写标题,而是抄录了《庄子》的文本和一些札记。目前手卷新的引首部分的“嗇庐妙翰”四字,是后来的收藏者重裱后,请常赞春题写的引首。

先裱后书的情况在傅山之前就已经存在。上海博物馆藏有明代中期吴门书家王宠的《行书诗卷》,据骑缝印观之,乃三张纸拼接,王宠款识云:“章简甫持此卷索书,乃吴中新製粉纸,善毁笔,凡易八笔,方得终卷,中山之豪秃尽矣。勿怪余书不工也,当罪诸纸人。王宠识,时丙戌十月既望。”王宠明确地指出,友人持卷子索书,应该就是裱好的手卷。

《停雲馆帖》卷十一有王宠的同时代人祝允明的《行草书古诗十九首》,其款识云:“暇日过休承读书房,案上墨和笔精,粘纸得高丽茧,漫写十九首遂能终之,亦恐不负伤蚕之誚也。乙酉九月,枝山子希哲甫。”又云:“作行草后尚餘一纸,因为此二章,聊试笔耳,不足存也。枝山附记。”(註3)祝允明明确说明,他书写在已经粘好的高丽丝笺(茧)上,“粘纸”很可能就是裱好的手卷。

上引明代中期的两个例子说明,以裱好的手卷向人索书,在傅山以前就已经存在。杨家兄弟很可能也是请傅山在已裱好的手卷上作书。

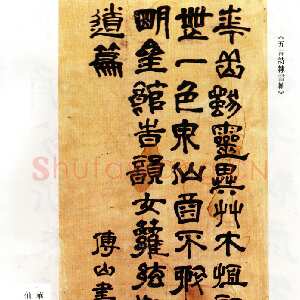

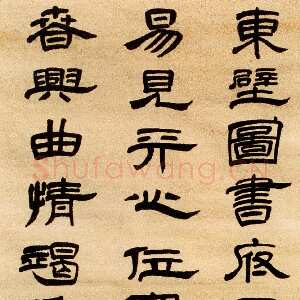

图3 北宋 米芾 行书

致希声尺牘并诗(竹前槐后诗卷)

水墨纸本 手卷 29.5 x 31.5 cm

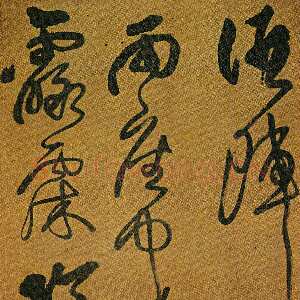

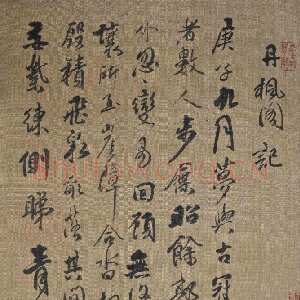

台北故宫博物馆藏三、卷中的行草书

论及中国古代书法,人们通常认为信札是最宜於自由发挥的形制。由於文人间的信札多由行草书为之,加上有平闕制度(即涉及收信人及长辈时,另起一行或留下一字的空间),因此行与行之间长短不一,错落有致。(见图3)这固然没有错,但也恰恰因为书写信札有平闕和称谓等书仪的问题,除了那些短笺外,不少信札很可能都要先起稿,然后誊抄。平闕使信札每行的高低错落有致,但书写时却要时时小心忘了平闕而逾矩失礼。而《嗇庐妙翰》的文本是讲逍遥,论齐物的《庄子》,不是儒家的正统经典,所以,傅山少了文本内容的约束。(註4)他在书写自己熟悉的文本时,一行行不假思索地书写下去,信手挥洒。加上卷中有大量的异体字,让这一作品具有很强的游戏性。