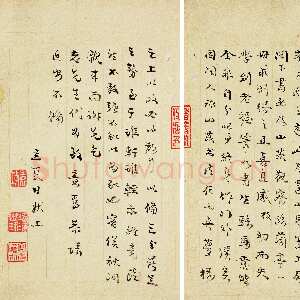

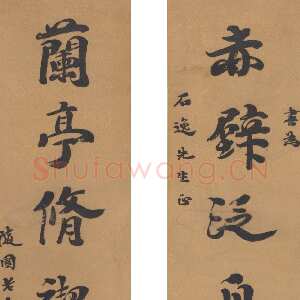

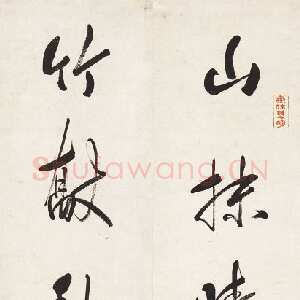

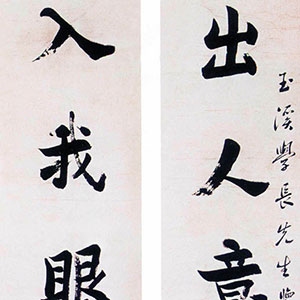

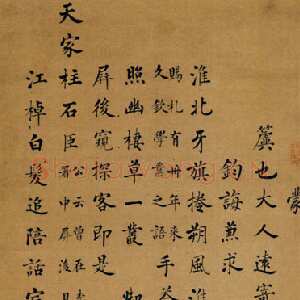

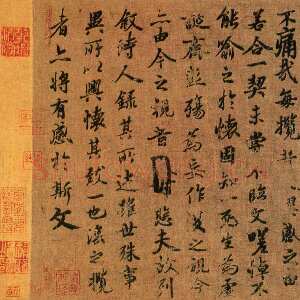

名称:致陶涣悦手札册

书法家:袁枚

书体:行书

分类:毛笔书法作品

年代:清代

文件格式:图片

作品材质:纸本

备注说明:袁枚书法欣赏

一、上款人考据

此册袁枚手札,上款称“怡云世兄”“怡园世兄”。

其中“怡云世兄”为陶涣悦,字观文,号怡云,江苏上元(今南京)人。袁枚同年陶绍景孙。清嘉庆十二年(1807)举人,官至户部郎中。

陶绍景,字京山,号慕庭,乾隆三年(1738)江南乡试解元,与同里周筠溪侍读祭昌齐名,著有《陶周合稿》。乾隆二十九年(1764)官署台湾府淡水同知,辞官时年未到五十,寿逾九旬而终。

《随园诗话》卷十四有载:“叶书山侍讲,常为余夸陶京山同年之孙、名涣悦者,英异不群,时才八九岁。稍长,好吟诗,尤好余诗,大半成诵。”后来陶涣悦拜入随园门下,得袁枚衣钵。《小仓山房文集》卷三十一亦记有袁枚为之作《陶怡云诗序》。

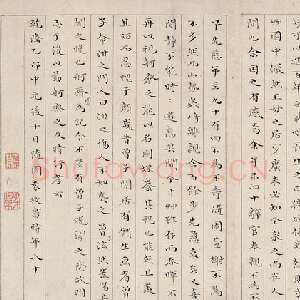

而“怡园世兄”,经考,2019年北京秋拍亦见袁枚致怡园世兄手札,提及袁枚为友人批点文章,而后谦请怡园将文章转呈其祖父,请之指授。札称“求世兄转送令祖老同年一观,其批之是与否,望即示知,以免两少年笑我也。怡园世兄足下,枚再拜”,据此可知怡园祖父与袁枚为同年。

札中又云“特差轿夫立候回音,如令祖不去府,则下午交来亦可”则亦可知袁枚与怡园应都居于南京,二人年岁相差较大,且两家府邸相距甚近,故“特差轿夫立候回音”。

笔者考,袁枚随园旧址鼎盛时东至红土桥,西到乌龙潭为界。红土桥位于安品街与千章巷之间,跨运渎。而《运渎桥道小志》亦载:“其间又有陶京山司马宅,宅前有解元坊。……宅侧北出,有灯笼巷(通安品街)”,可见陶绍景司马宅与袁枚随园相距不过咫尺之间。

而此次现身中国嘉德的袁枚手札册中,提及“怡园赠送烤鸭”事宜,袁枚曾作名篇《戏答陶怡云馈鸭》,内容亦相吻合,综上,当可推知“怡园世兄”与“怡云世兄”为同一人,即陶涣悦,而所称怡园祖父“令祖老同年”亦即陶绍景。

此外,袁枚友人高景藩,字怡园,杭州人,雍正二年(1724)进士,官礼部郎中。《随园诗话》记载:“余丁巳(1737)流落长安,馆高怡园先生家三月。后四十余年,先生亡矣。”显然可知高景藩年岁比袁枚更大,并非手札上款。

二、随园“美食”,烧鸭逸事

南京人尤其钟爱“吃鸭子”,清代乾嘉时期便流传着民谣“大脚仙,咸板鸭,玄色缎子琉璃塔”,可见风靡之盛。久居南京的“美食家”袁枚亦不例外。

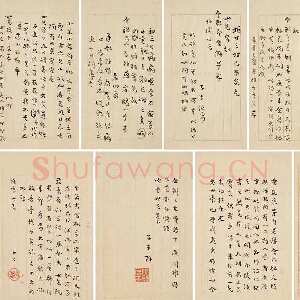

册中,袁枚致陶涣悦的手札即数次提及烤鸭,如第一通中:“连日困于酒食,烧鸭可缓,惟助我买成罗梅仙画册,则胜于烧鸭数倍矣。”对于文人而言,美食固然可满足口腹之欲,而书画则慰心神,所以袁枚亦戏称“罗梅仙画册更胜烧鸭数倍”。罗恒,字梅仙,罗牧裔孙,画山水传家法,侨居南京。

第四通“昨见惠烧鸭,其老与太年伯相仿,若(与)云雏鸭,则是少年过于老成之故也。”此语谈笑风生之中,戏谑陶涣悦馈鸭。译作白话,即是陶氏所赠的烧鸭,说是嫩鸭,袁枚认为如果是嫩鸭的话,那应该是“少年老成”,跟你家曾伯父也差不多了。

袁枚《戏答陶怡云馈鸭》中亦有“苦无吕洞宾丹药,使此鸭返老还童,为唤奈何?若云真个‘雏’也,则少年老成与足下相似,仆只好以宾礼相加,不敢以食物相待也。”之语,二者实有异曲同工之妙。袁枚更是发牢骚,说这鸭子老的锯子也锯不开,可惜不能借助王母娘娘的金牙铁齿,要不还是让鸭子重新投胎,然后再吃。

第七通“病痢至今不愈,苦不可言。……承题拙作及贺子进诗,病中尚未及看也,烧鸭须至九十月间送来。”袁枚久病未愈,仍然挂念着烧鸭,特意嘱咐九十月间送来烧鸭。札中,袁枚又请陶涣悦让他爷爷有没治病的良方赐一个,铭感于内。

而所提及“子进”,应为严观,字子进,号述斋。南京人。袁枚弟子严长明长子。太学生。著《江宁金石记》八卷等。《小仓山房诗集》卷二十八有《赠花词为严子进作四首》。

由此可见,袁枚尤其喜欢烧鸭这道美食,换句话说,对于“吃货”袁枚,没有一只鸭子可以活着离开随园。手札册中,第六通另有提及美食“葛仙米”,称“令祖即告假早来,……所许葛仙米务希带来,以诸公竟未知世间有此味,故也。”希望陶绍景能请假早点过来,葛仙米务必带来,不然其他朋友都不知道世间竟有如此美味。言辞间,袁枚的“吃货”形象,再次跃然纸上。

葛仙米,又称地耳、天仙米,藻类,产自湖广沿溪山穴中石上,遇大水冲开穴口,随之流出。袁枚《随园食单》记有《陶方伯煨葛仙米》,云:“将米细检淘净,煮半烂,用鸡汤、火腿汤煨。临上时,要只见米,不见鸡肉、火腿搀和才佳。此物陶方伯家制之最精。”袁枚尊称“陶方伯”即同年陶绍景。

三、随园“鉴古”,逆耳忠言

袁枚《所好轩》记:“袁子好味,好茸屋,好游,好友,好花竹泉石,好硅璋彝尊、名人书画,又好书。”可见其对于古董珍玩、名人书画等,殊为嗜好。而以袁枚之聪颖超绝,鉴古、收藏,自是皆深有所得。

此手札册中,袁枚亦多处提及为陶涣悦收藏的古玩“掌眼”,并以戏谑的方式,提醒陶氏在收藏方面应更为谨慎,可谓逆耳忠言。类此“玩笑式”的行文、语气,对于袁枚的真实形象,有极大的丰富之功,可藏可珍,亦可作茶余饭后谈资,岂不美哉。

如第三通“玉器此时难讲,来物二件,匪我思存,亦复送还。足下虽不必弃之于荒烟蔓草之中,亦只可供之为竹马儿童之用。”称陶氏的两件玉器,虽然不必丢弃在野外荒草之中,但留着也只能给小孩当玩具而已。

此外,札中:“磁器一件已召补锅匠巧为补之,尚未见覆,亦未知其能否也?将来小女嫁时,或有零星俗物奉托,亦未可知。此时不必硁硁然,作朋友之先施也,一笑。如不能补,亦要送还,所谓磁器,毛不值一毫也。”则是袁枚谈到对于陶氏的破损瓷器,戏称专门请了一个“补锅匠”修补,将来嫁女儿时,也好作为“零星俗物”陪嫁,又特意提醒如果实在不能修补,还是要送还,毕竟这件瓷器,实际价值“毛不值一毫”。

另有“昨付来古扇,扇柄仍璧尊斋,待古人复生,然后赠之,何如?”则是陶氏送来古扇,扇柄却没一起带来。袁枚颇是不满,以玩笑的语气说等古人重新投胎的时候,再送给他怎么样?

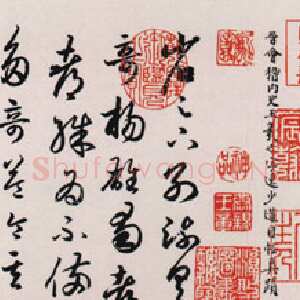

第五通抱怨烧鸭太老之外,亦云“两玉器大者价值八钱,小者价值八分,恐世兄此后被古董人所欺,故忠告而善道之。”也说陶氏收藏的玉器,大的值八钱、小的只值八分,这活脱脱的就是被古董商欺骗,下次要长点心啊。第十一通“玉杯是石也,非玉也,图书在粗恶已甚,定磁是上山窑之最劣者,非定磁也。藉使奉璧,足下早宜掷弃之于荒烟蔓草中,不必收藏。扇二柄,古而不特,大而无当(金面亦不真),水盛系明人仿,均口有破处,然以较前三物,则差胜矣。”

此札袁枚为陶氏鉴定玉杯、图书、瓷器、古扇、水盛等,俱是赝品。其中,玉杯不是玉,而是石头,伪劣古籍也是粗恶,瓷器不是定窑,是上山窑里最差的。袁枚建议这些东西应该尽早丢在“荒烟蔓草”之中,毫无收藏意义。古扇是仿的,泥金扇面也不真,而明仿的破损水盛,虽然很差,却也比那些东西好一点。

袁枚精于鉴藏,陶氏的这些“赝品”在简斋敏锐的目力之下,原形毕露,只能抛之荒烟。而袁枚诸多雅好之中,最好书,曾言“宫室、花石、古玩宜初购,过是欲少味矣。书之为物,少壮、老病、饥寒、风雨,无勿宜也。而其事又无尽,故胜也。”

因此,第十三通“闻谢承后汉书,公然竟有此,是人间无上奇宝矣,使老身得于未死前一见,其功德全在老世台也,替我飞速作信与令岳办之。其费若干,随园虽典衣裳,亦所情愿”。即是袁枚听说市面上有三国谢承所著《后汉书》古籍,急切地拜托陶氏请其岳父立刻帮忙寻书,无论花多少钱,也要收入囊中,就算典当衣物,亦是心甘情愿。札中袁枚特意钤印”竹邨居士“印鉴,表达对请托购书之事“极为在意”。据此,亦可知袁枚说好书胜过其他,信不诬也。