书法家:李斯

年代:战国 秦朝

字号:通古(出自元以后文献,存疑)

分类:软笔/毛笔书法家

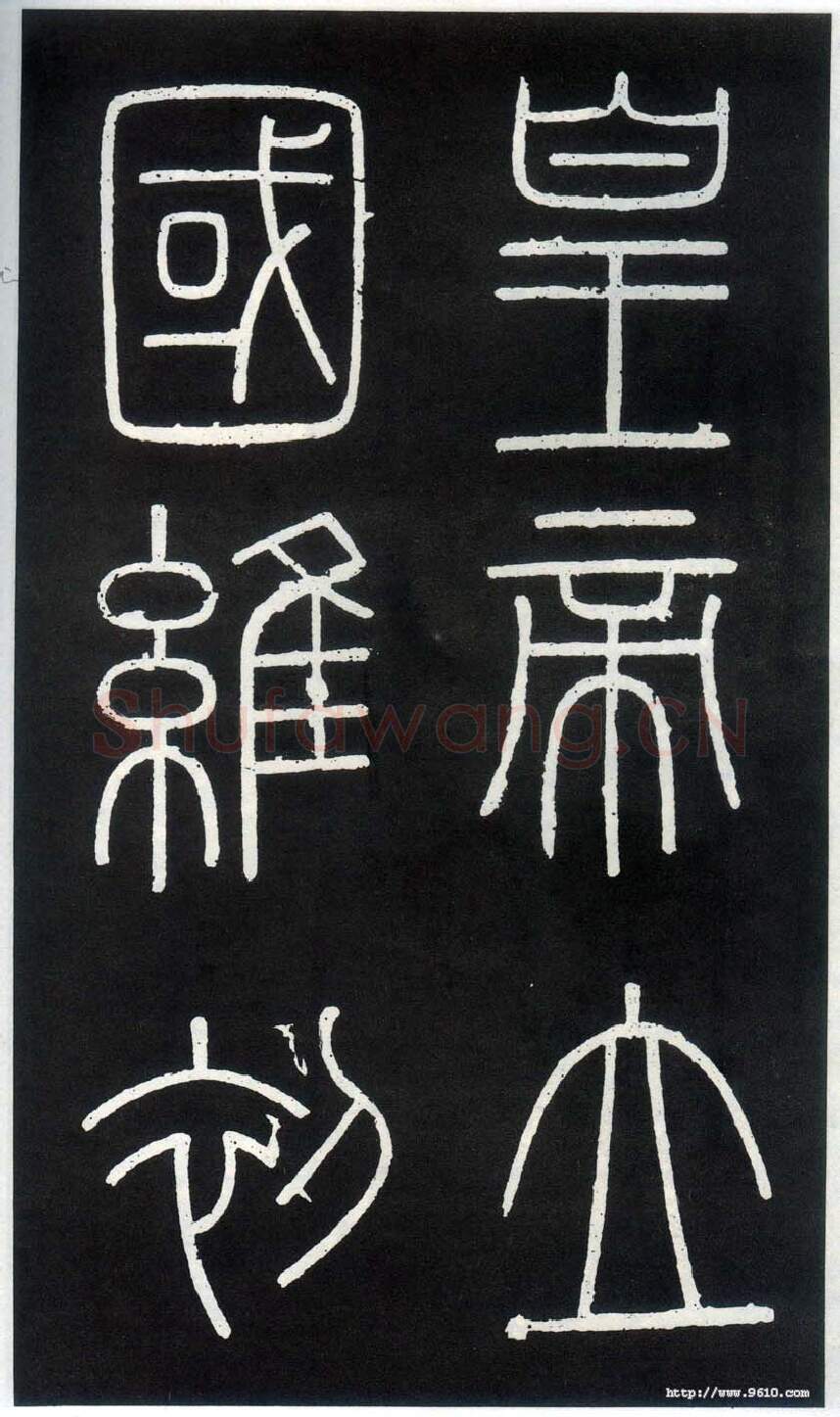

擅长书体:篆书

主要成就:协助秦始皇统一天下,极力主张实行郡县制、废除分封制

主要作品:谏逐客书、泰山刻石、琅琊刻石

逝世日期:公元前 208年

出生地:楚国上蔡(今河南省上蔡县)

职位:左丞相

备注:秦朝时期大臣、政治家、文学家、书法家。

争议

妒杀韩非

李斯害怕秦王嬴政重用韩非,向秦王讲韩非的坏话,秦王轻信李斯,把韩非打入大牢。根据秦国法令的规定,狱中的囚犯无权上书申辩。在李斯和姚贾的串通下,韩非吃了李斯送来的毒药,自杀而死。

另有一说,李斯一直想将韩非留在秦国,等秦灭韩之后再为秦国所用。但由于韩非之书《韩非子》对于帝王之术、统治之术的分析过于透彻,导致秦王嬴政对其才华感到恐惧,加上韩非的三条不利于秦国发展的建议、姚贾的陷害,使秦王将韩非下狱拷打。

李斯实心欲救韩非,曾帮韩非呈韩非绝笔之作《初见秦》于秦王政,无奈秦王政铁心欲除韩非。后秦王以韩非书中《八经》之三中除“阴奸”之术施于韩非,嫁祸于李斯,从而不背骂名。李斯无奈,只得从命而下毒于韩非饮食,使韩非暴毙而亡。

焚书

秦始皇三十四年(前213年),淳于越以儒家的立场来看待秦朝的政治,同秦始皇的思想和行动是格格不入的,使得秦始皇大为不满,把淳于越交给丞相李斯处理。李斯不赞同淳于越的看法,他向秦始皇阐述了自己的观点。

李斯认为:由于时代的变化,五帝三代的治国办法也不同。三代时期的做法,也并不值得效法。那时候诸侯并列,互相争夺,天下统一,情况完全不同,不必效法古代。以古非今,搅乱民心。对于造谣惑众,不利于统一天下的言行必须禁止,否则将会影响政局的稳定,有损于皇帝的权威。最后,他又把这一切都归罪为读书的缘故,建议秦始皇下令焚书。

凡是秦记以外的史书,不是博士(指掌管古今文史典籍的官)所藏的诗、书、百家语都要烧掉,只准留下医药、卜筮、种树之书。秦始皇下令焚书,先秦许多文献古籍都被烧掉了,使中国文化遭到了巨大的损失。然而,另一方面秦始皇也曾将一些禁书收藏在咸阳皇家图书馆,使得部分珍贵书籍得以保存了下来。

墓地和故居

墓葬

李斯墓在河南省驻马店市上蔡县蔡国故城的西南部,位于芦岗乡李斯楼村东南角,是一个高大的土冢。墓的四周砌有石阶,墓前树有墓碑,上刻“秦丞相李斯之墓”。

故居

李斯的故居有两处:一是故城东门里东西大道路北,在今河南省上蔡一中一带,面积约5000平方米。二是上蔡县城西南5公里处的李斯楼。李斯楼,是李斯的乡下故居,李斯被害后,其幼子在亲朋的掩护下得以幸免,藏匿在李斯楼。

直到现在,李斯楼村的居民都姓李,自说是李斯的后代,四周松柏掩映,花木丛生,墓西不远处有李斯跑马岗和李斯饮马涧。据传,李斯青年时期经常在此处纵马驰骋,马渴了就在此涧沟中饮马,后人便称此处为跑马岗和饮马涧。

史书记载

司马迁

《史记·李斯列传》

后世纪念

参见:李斯坑、斯井鸡鸣

河南省驻马店市上蔡县县城内有李斯井、李斯坑等遗迹。李斯出身平民,虽然当上了楚国管仓库的小吏,得空时仍在自己院中种些蔬菜。参加劳动。其故居处尚有一口李斯浇菜的水井,后人尊称为“李斯井”。

李斯被斩于咸阳后赵高带人来上蔡抄了李斯的家,在整个李斯的故居处进行了残酷的“挖地三尺”,最深处竟达丈余。久而久之,这里就成了一片芦苇丛生的坑塘。后人为纪念李斯,称此处为“李斯坑”。

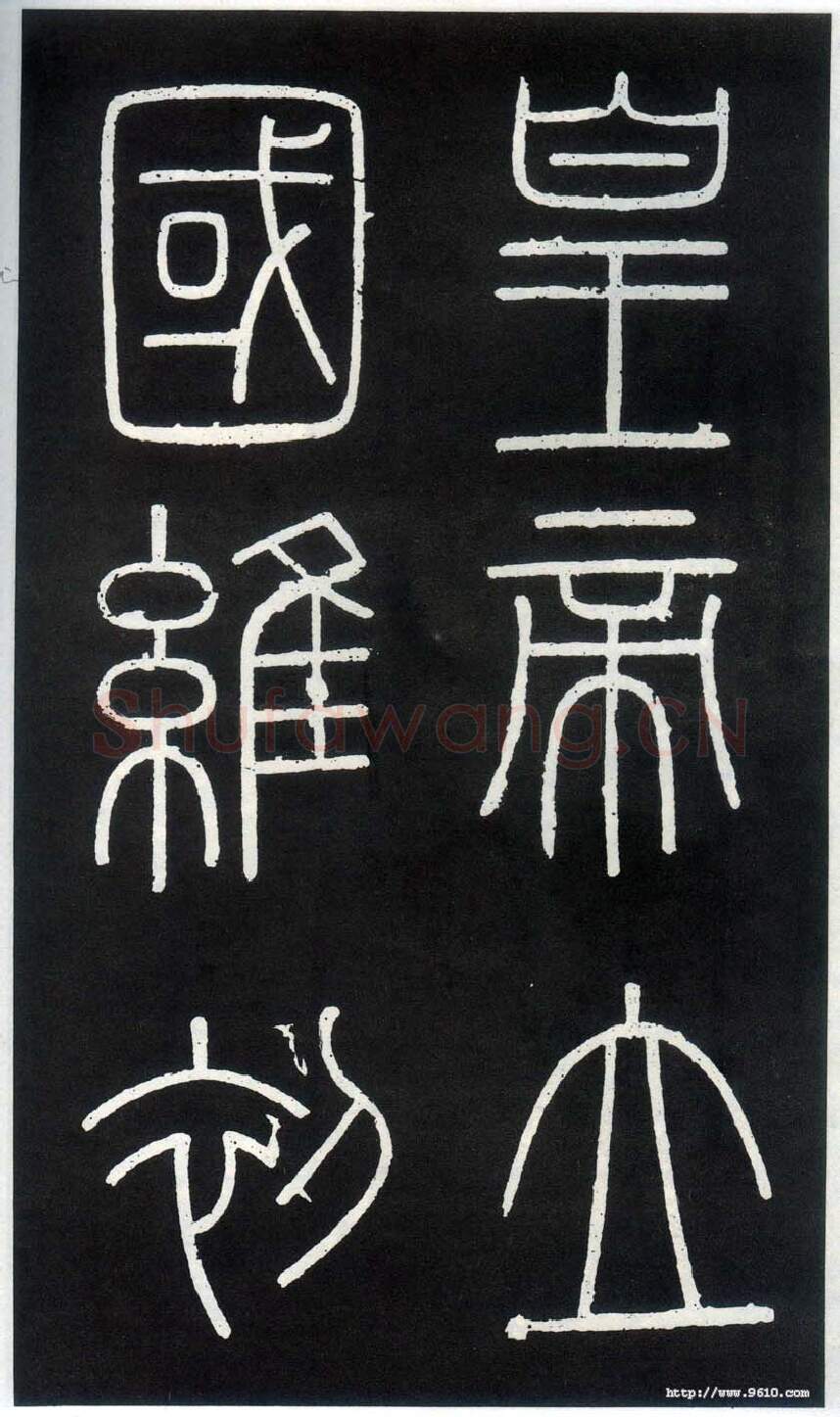

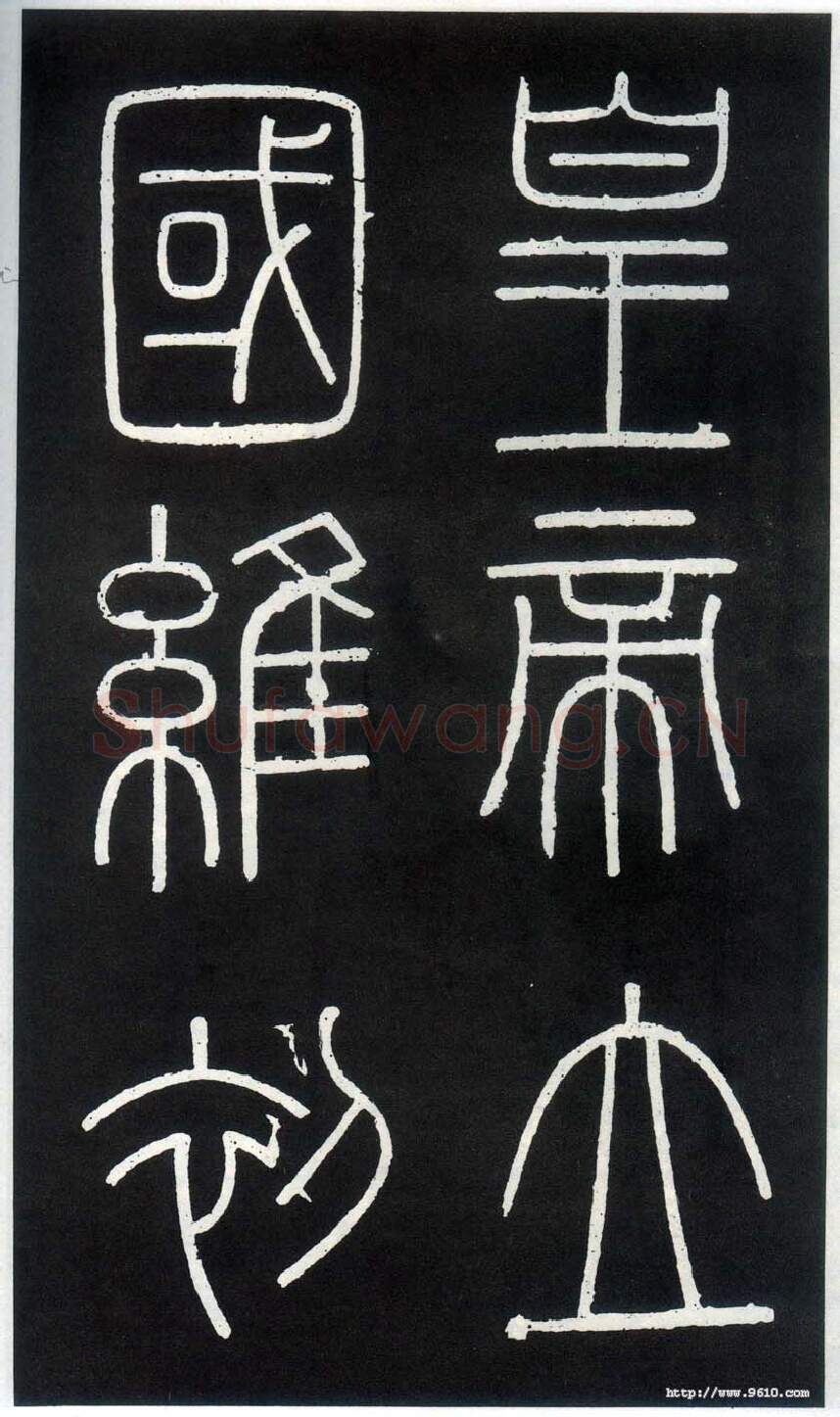

作品欣赏

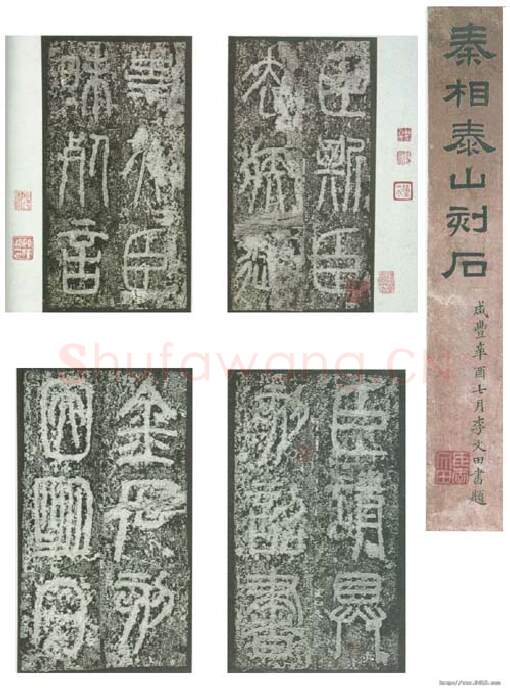

泰山刻石 北京故宫博物院藏明拓本

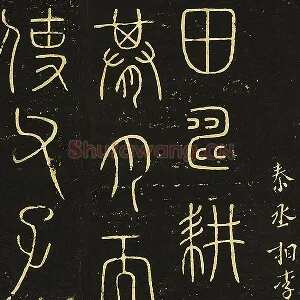

峄山刻石

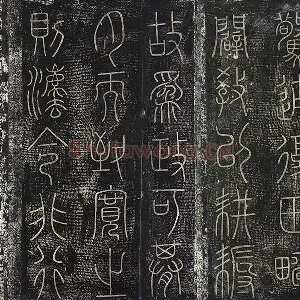

琅琊台刻石 故宫博物院藏拓本

会稽刻石